2009年12月30日

海洋・沿岸域政策大綱 洋産業振興

急がれるわが国の海洋政策と海洋産業振興

―海洋産業を支える海洋情報インフラとは―

国土交通省海洋・沿岸域政策大綱 平成18年6月

目次

?.海洋・沿岸域政策に関する基本認識

?.我が国の海洋・沿岸域を巡る現状と課題

1.国際的な動向と課題

2.海洋及び沿岸域の現状と課題

?.海洋・沿岸域に関する施策とその推進

1.海上における安全を確保する

2.国土の保全と防災対策を推進する

3.海洋・沿岸域環境の保護及び保全を推進する

4.海洋・沿岸域の自然環境や美しい景観を取り戻す

5.海洋・沿岸域の利用を推進する

6.海洋・沿岸域への親しみ、理解を増進する

7.海洋・沿岸域の総合的管理を推進する

8.国際社会との協調及び協力関係を確立する

9.施策を推進するに当たっての基本的考え方

?.施策の推進体制

?.海洋・沿岸域政策に関する基本認識

我が国は、四方を海に囲まれた「海洋国家」であるとともに、典型的な「島嶼国」EEZ でもある。領海及び排他的経済水域( )の面積は国土面積の約12 倍にあたる約447万km2(うち領海は43 万km2)、海岸線の延長は約35,000km にも達する。日本人は、はるか昔から人や文化の往来、物の輸送、産業、生活等の分野において、海と深く関わってきた。

毎年7月の第3月曜日は、海の恩恵に感謝するとともに海洋国家、日本の繁栄を願う国民の祝日「海の日」と定められているが、そのことは、我が国が海洋とのつながりが特に深い国であることを示すものである。

一方、我が国の海洋・沿岸域を巡っては、海上交通の安全の確保、不審船、密輸・密航等の保安対策の強化、海上災害の防止、海洋汚染の防止、海岸等における防災対策の強化、海洋資源の開発の推進、海上輸送の安定化・活性化といった課題や、沿岸域や閉鎖性水域を中心とした、海岸侵食や砂浜等の消失、埋立等による藻場や干潟の減少、漂流・漂着ゴミの増大や減らない放置艇、赤潮や青潮の発生といった問題が山積している。

他方、国連海洋法条約(1994 年発効)及びリオ地球サミット(1992 年)以来、アジアを含む世界の各国では、「海洋・沿岸域の総合管理」、「持続可能な開発」といった考え方を背景に、海洋・沿岸域に関する様々な施策を総合的に実施するための制度的枠組みを整えて、海洋政策に積極的に取り組むとともに、そうした制度体系を有する国々が連携、協働する流れが強まっている。

このような状況を踏まえ、近年、海洋・沿岸域に関する法制の強化が図られており、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」の制定や、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の改正等とともに、「国土形成計画法」において、国土の形成を推進するための総合的かつ基本的な計画である国土形成計画の計画事項として「海域の利用及び保全」が明記され、海洋を貴重な国土空間として位置付けることとしたところである。

海洋・沿岸域を巡る様々な問題や課題は、それぞれが独立で存在するのではなく、相互に関係がある場合が多いことから、こうした問題や課題に取り組むためには、関連する施策を総合的に進めていくことが必要である。

このような観点から、海洋・沿岸域に関する行政分野の多くを所管する国土交通省としては、海洋・沿岸域に関する施策を総合的に推進していくべく、2004 年9 月に、省内に関係部局の長を構成員とする「国土交通省海洋・沿岸域政策連絡会議」を設置し、海洋・沿岸域政策のあり方について検討を重ね、今回、「国土交通省海洋・沿岸域政策大綱」をまとめた。

国土交通省としては、今後、この大綱に基づき諸般の施策の総合的な推進を図る。

?.我が国の海洋・沿岸域を巡る現状と課題

海洋とは一般には広々とした海を意味するが、この大綱においては、我が国の主権が及ぶ領海(内水を含む)並びに。主権的権利及び管轄権を有する排他的経済水域(EEZ)及び大陸棚を海洋としている。

我が国は、太平洋の最北西部に位置し、オホーツク海、日本海及び東シナ海という3 つの半閉鎖海と太平洋に囲まれた弧状列島によって構成され、我が国の主権並びに主権的権利及び管轄権が及ぶ水域の面積は447 万km2(領海の43 万km2を含む。)と世界で第6位ともいわれる広さとなっている。また、離島が北方から南方まで広範囲にわたって6,847 島も分布しており、我が国の領土、領海、排他的経済水域等の保全、自然環境の保全等に重要な役割を担っている。

また、この大綱では、海岸線を挟む陸域及び海域(主に内水及び領海を念頭。)の総体を沿岸域としている(なお、この大綱では、海洋と沿岸域を総称して「海洋・沿岸域」としている。)。沿岸域は、水圏、地圏及び気圏の交わる空間であり、洪水、高潮、津波等の自然の脅威にさらされるとともに、自然の微妙なバランスの下、優れた景観や多様で豊かな生態系が形成される等貴重な資源と言える一方、産業、交通、物流、観光、レクリエーション等の様々な利用の要請が輻輳していると言える。

海洋・沿岸域については、未知の分野も多く、基礎となるデータや知見等が十分ではないと言われていることから、今後、更に調査や研究を継続的に進め、それを施策に反映させていくことが重要である。

1.国際的な動向と課題

(1) 各国の取組

1992 年の地球サミット(ブラジル、リオデジャネイロ)でのアジェンダ21 の採択と1994 年の国連海洋法条約の発効以降、アジアを含む世界各国では、海洋の持続可能な開発の推進の動きが進む一方、排他的経済水域や大陸棚等の海洋における自国の権益の確保のため、「海洋の囲い込み」という考え方が広まっており、これらが相まって、総合的な海洋政策の策定等の取組が積極的に進められている。

米国においては、2000 年に海洋法2000 を制定し、同法に基づき海洋政策審議会を設立している。2004 年には、同審議会において報告書「21 世紀の海洋の青写真」を策定し、議会及び大統領に提出した。同報告書は、持続可能性や生態系に基づく管理等を原則とし、政府の海洋管理体制の改善や、研究、観測及び教育の強化等広範にわたり、212 項目の具体的な勧告を行うものである。

これを受け、同年、具体的に実行するための行動計画として、「米国海洋行動計画」を策定した。

一方、沿岸域においては、沿岸域管理法(1972 年)に基づき、沿岸域に接する州が沿岸域管理計画を作成した場合、連邦政府がその推進を支援することとしている。

アジアにおいても中国、韓国が総合的な海洋政策の策定及び実施に力を入れている。中国では「中国海洋アジェンダ、21」(1996 年)を制定し、海洋資源の合理的かつ持続的な利用、海洋経済の一層の発展を促進すること目指している。

2002年には海域使用管理法を制定し、海域の国有を前提として、ゾーニング制度の導入、海域使用権の創設と競争入札制の導入、海域使用料の徴収等について規定し、持続可能な開発と海域管理を推進している。韓国では、先進海洋大国の実現を目指し、沿岸域管理、海洋環境保護、水産等を所掌する海洋水産部を設置し、海洋基本戦略「海洋コリア21」(2000 年)を策定しているほか、海洋水産発展基本法(2002 年)や沿岸域管理法(1999 年)を制定し、海洋管理に関する諸施策を進めている。

以上のほか、東アジア諸国においては、タイが「タイ国家海洋政策」を2003年に策定したほか、インドネシアが沿岸域管理法を、また、マレーシアが国の沿岸域管理政策を、それぞれ策定中である。また、他の地域でも、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ロシア、南アフリカ等多くの国が同様の取組みを行っている。(表参照)

(2) 海洋秩序の維持

2001 年の同時多発テロを受け、2003 年5 月、米国からPSI(大量破壊兵器、ミサイル及びその関連物質の拡散に対する安全保障構想) が提案された。現在、日1)本をはじめ60 カ国以上がPSI 活動を支持しており、参加国が共同して取り得るこれらの移転及び輸送の阻止のための海上訓練を合同で行う等多国間連携が行われている。

2005 年10 月にはSUA 条約(海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約) が改正され、犯罪に関与している疑いのある他国籍船舶への公海上2)での乗船や捜索が可能になるなど、ますます国際機関によるテロ防止対策も進んでいる。

また、東南アジア周辺海域における海賊等の多国間にまたがる海上犯罪等については、現在、各国が連携、協力し、これに取り組んでいるが、全ての沿岸国海上法執行機関が、組織、勢力、技術等の面で充分な状況にあるとは言えないため、我が

国からの支援が強く求められている。

一方、近隣諸国の海洋政策上の戦略が我が国周辺海域で競合し、日本海、東シナ海等多くの海域で排他的経済水域の境界が未だ画定していない。

その他にも東シナ海における日中地理的中間線付近における資源開発問題や中国人活動家による尖閣諸島における領有権主張活動、日本海においては竹島問題など我が国の海洋権益を脅かす問題が山積しており、これらに対する厳正かつ適切な対応が求められている。

2.海洋及び沿岸域の現状と課題

(1) 海上交通

? 貨物輸送

エネルギーの93 %(2004 年)及び食料の60 %(2004 年)を海外に依存する我が国においては、輸出入取扱貨物量の99 %以上(2004 年、重量ベース)を海上輸送に依存し、工業製品の輸出や食料及び資源の輸入等の貿易が我が国の経済及び国民生活を支えており、海上輸送は我が国の共通利益となる「物流生命線」であると言える。

全国の津々浦々に1,070 の港湾が配置され、港湾で取扱われている貨物量は、外貿は12 億トン強で、内貿は19 億トン強(2004 年、フレートトン)となっている。

外航海運についてみると、我が国の海上貿易量の世界に占めるシェアは15.7 %(2003 年)であり、中国、アメリカ合衆国に次いで世界第3 位となっている。

外航海運は、各国の経済情勢、さらにはテロや紛争等による影響を受けやすく、安定的な輸送の確保が課題となっている。

また、内航海運は、国内貨物輸送のうち約39 %(2003 年度、トンキロベース)を担っており、我が国の経済や国民生活を支える鉄鋼、石油等の産業物資については、その約8 割を輸送している。営業用トラックと比較してエネルギー効率のよい輸送であり、環境面で優れている一方で、供給面での機動性を欠くため、市況変動による輸送需要の変動に対応しにくく、船腹需給ギャップが生じやすい構造となっている。

? 旅客輸送

旅客輸送は、外航定期航路が15 航路で約45 万6 千人(2004 年、日本人のみ、対前年35.9 %増)、内航旅客が1574 航路で約1 億90 万人(2004 年、対前年6.0 %減)となっている。内航旅客のうち離島航路については、島外との連絡について私的交通の利用が容易でない離島住民の足として必要不可欠であるため、約3 割を公営及び第三セクターが運営しているが、経営状況は厳しく、航路の維持及び改善が課題となっている。

(2) 海上の安全及び海洋汚染

? 海難事故

我が国周辺海域において、救助を必要とする海難に遭遇した船舶(要救助船舶)の隻数は、2001 年から2005 年までの年平均で2,086 隻(死者及び行方不明者167 人)であり、それ以前の5 年間の年平均1,877 隻(同170 人)と比べ11 %増加しているものの、死者及び行方不明者数は約2 %減少している。

また、死者及び行方不明者のうち、約54 %が漁船、約18 %がプレジャーボート及び遊漁船によるものである。これら国民の人命、財産にかかる海難事故への対応として、海難防止のための諸施策を推進するとともに、沿岸海域におけるより迅速かつ的確な人命救助体制の充実強化を進めていくことが重要である。

特に、近年、40 ノット程度の高速で運航する超高速船(ジェットフォイル等)が航行中に障害物と衝突したとみられる事故が多発しており、多数の負傷者を出すケースもあることから、超高速船の安全運航の確保に係る方策の検討が喫緊の課題となっている。

? 海洋汚染及び海上災害

2005 年、海上保安庁は、海上における油、廃棄物、赤潮、青潮等の海洋汚染の発生を360 件確認している。また同庁が防除措置を実施した油排出事故は116 件あり、そのうち影響の大きいタンカーは8 件であった。また船舶火災が118 件発生したが、そのうち約66 %が漁船である。

また、港湾局では、海域環境を整備する日常の業務として、清掃兼油回収船により、日々、漂流3)油、流木、漂流ゴミ等を回収しており、その量は年間約8,000m3(2003 年から2005 年の平均)にのぼる。このような海洋汚染や海上災害の未然防止及び対処能力をより向上させることが必要である。

? 海上テロ及び海賊対策

2001 年9 月に発生した米国同時多発テロ事件発生以後、2002 年10 月には、イエメン沖においてフランス籍タンカー爆破事件が発生する等海上においてもテロが続発している。幸いにして我が国では発生していないものの、依然として我が国を巡るテロ情勢は予断を許さない状況である。

今後とも海上におけるテロの未然防止及び海上における公共の安全と治安維持に万全を期すため、国内外の関係機関と連携し、水際での間隙のない体制を構築、強化することが必要である。

また、2005 年の全世界における海賊事件の発生件数は276 件、そのうち東南アジアにおける発生件数は122 件となっている。これらは減少傾向にあるものの、2005 年3 月に発生した日本籍船舶「韋駄天(いだてん)」が襲撃された事件など、依然として誘拐等の凶悪な海賊事案が発生していることから、引き続き国内外の関係機関との連携や協力関係の強化が必要である。

? 海上犯罪

2005 年の海上保安庁による海上犯罪の送致件数は、6,256 件であり、2004年と比べ、1,395 件の増加となっている。その中でも、暴力団や悪質業者が関与する等組織的かつ広域的な海上環境事犯、我が国の水産資源を枯渇させ、地域経済にも大きな打撃を与えかねない組織的な密漁事犯や外国漁船による不法操業事犯の件数が増加している。

また、我が国周辺海域では、麻薬、覚せい剤等の密輸事犯や不法入国事犯等の国際的な組織犯罪も依然として後を絶たず、ますます悪質かつ巧妙化している。

これら海上犯罪を阻止するために、監視取締り体制の強化を図るとともに、国内外の関係機関との連携強化や各種対策に取り組むなど、海上犯罪対策の徹底を図る必要がある。

(3) 港湾及び航路

周囲を海に囲まれ、臨海部に人口、資産等が集積する我が国において、港湾及び航路は、物流や人流を支え、国民生活の向上や産業活動の発展に大きな役割を果たしている。国際社会と我が国の緊密な関わりの中で、我が国の経済安全保障を実現するためには、より一層の海上輸送の機能強化、安全確保を図ることが極めて重要である。

我が国港湾においては、引き続き物流改革を推進していくとともに、国際海上コンテナ輸送量の増大や船舶の大型化等に適切に対応しつつ、現在進めているスーパー中枢港湾プロジェクトにおいて、アジアの主要港を凌ぐコスト・サービス水準の実現に向けた港湾整備を図ることや、関係機関と連携、協力した水際対策等危機管理体制の強化を行うこと等が喫緊の課題となっている。

国際海上輸送及び国内海上輸送を担う一連の航路において、特に東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、関門海峡等では、航路や船舶航行が輻輳した湾口部や海峡部等が存在し、海上輸送の要衝、隘路となっている。このような場所で海難事故が発生すれば、長期にわたり航路が閉鎖する可能性が高く、その影響は我が国全体の国民生活や経済産業活動に重大なものとなる。

このため、我が国の経済安全保障を実現するため、船舶の航行水域管理のあり方や国と地方の役割分担について検討

を進める必要がある。

(4) 海洋に関するレクリエーション

海洋に関するレクリエーションには、プレジャーボート(モーターボート、水上オートバイ、ヨット等)、サーフィン、ダイビング、釣り等の「スポーツ型」、海水浴、潮干狩り、水族館等の「リゾート型」のほか、客船等によるクルーズ等がある。

これらの参加人口は、2003 年で海水浴1,890 万人(1995 年:3,000 万人)、釣り1,470 万人(同1,850 万人)、潮干狩り224 万人(同461 万人)、モーターボート及びヨット100 万人(同110 万人)であり、いずれも減少傾向にある。

また、プレジャーボートの保有隻数は、1995 年度の39.8 万隻(モーターボート30.0 万隻、水上オートバイ8.5 万隻、ヨット1.3 万隻)から増加し、1999 年度には43.8 万隻(同32.2 万、10.3 万、1.3 万隻)となったが、これをピークに減少し、2004年度は36.5 万隻(同26.8 万、8.5 万、1.2 万隻)となっている。また、小型船舶操縦士免許保有者数は、2005 年度末で303 万(1995 年度:226 万人)と年々増加している。

一方で、放置艇及び沈廃船の隻数は年で万隻( 年: 8万隻、河川区域含む。)にものぼっており、船舶航行や漁業活動への支障、流水の阻害、津波及び高潮時における艇の流出による被害、景観悪化等の問題が顕在化している。

(5) 鉱物及びエネルギー資源

我が国の領海、排他的経済水域及び大陸棚の海底や海底下には、鉱物資源や、石油、天然ガス、メタンハイドレートといったエネルギー資源の多量の埋蔵が確認されている。また、風力発電や海洋温度差発電といった新エネルギーの可能性も広が

っており、これらの開発及び利用の推進が、将来の我が国の経済活動にとって重要になっているとの指摘がなされている。

(6) 海岸

? 海岸の概要

島国であり、入り組んだ海岸地形をもつ我が国は、約35,000km もの海岸線を有しており、海岸の重要性は特に大きいものがある。

海岸は、自然海岸、半自然海岸及び人工海岸に分類されるが、1960 年当時、8割を占めた自然海岸が、現在は53 %にまで減少しており、半自然海岸が13 %、人工海岸が34 %となっている。

? 海岸侵食

海岸の砂浜は、河川における砂利採取、河川横断工作物の設置等による土砂供給量の減少及び各種構造物の設置等による沿岸方向土砂の流れの変化など、様々な要因により、全国各地で侵食が生じている。また、海砂利採取による侵食も懸念されている。近年は海岸侵食が早いペースで進行(1908 〜 1978 年:72ha/年→ 1978 〜 1992 年:160ha/年)しており、砂浜の減少が、利用空間の減少とともに海岸の景観や生態系を大きく変化させている。

? 災害と防災対策

我が国は、台風の常襲地帯にあり高潮が頻発し(2004 年:27 回)、地震多発地帯で津波の来襲も多い(2004 年:4 回)など、厳しい地理的、自然条件下にある。

また、海岸侵食も全国的に顕在化してきており、放置すれば貴重な国土が失われることから、その保全は極めて重要である。この他、地球温暖化により、今後100年間で海面が9 〜 88cm 上昇するとの予測もある(IPCC(気候変動に関する政府間パネル)による。)。

一方、防災対策としての海岸保全施設は、2004 年度末時点で要保全海岸延長の62 %に設置されているが、このうち約18 %が想定津波高より低く、また、約30 %が想定津波高との比較調査が行われていないほか、施設の老朽化も進んでいる。

? 海岸漂着ゴミ

海岸漂着ゴミは恒常的に発生しているため、景観の悪化や生態系への影響等が生じている。発生起源としては、海域から漂着したもの、河川から流出したもの及び陸域から持ち込まれたもの等であり、近年では海外からと思われる漂着ゴミも日本海側の海岸を中心に確認されている。今後、海岸漂着ゴミへの対応を強化するとともに、関係諸国とも協調、連携した取組を推進することが課題となっている。

(7) 沿岸域の利用状況

現在、国土面積の約3割を占める沿岸に位置する市町村には、総人口の約5割が集中しており、特に東京湾、伊勢湾、大阪湾の沿岸は、全国平均の約10倍もの人口密度となっている。

これらの三大湾と瀬戸内海は、海上交通、工業、物流、エネルギー、港湾、商業、水産業、レクリエーション、観光等で稠密に利用されている。産業の面でも沿岸に位置する市町村の工業製品出荷額は全国の約5割、商業年間販売額は全国の約6割を占める状況となっている。

近年まで、臨海部に集積する重厚長大型産業の移転、縮小等により産業の空洞化が進んでいたが、景気の回復、海外進出企業の国内回帰、物流の高度化等により、臨海部への企業進出が進み出しつつある。

(8) 沿岸域の環境

? 沿岸域に関する水質

我が国では、陸域からの汚濁負荷削減、海域における自然環境の再生や創出等を行い、海域の水質の改善に取り組んできた結果、COD の環境基準の達成率が2004 年で75.5%となっている。

しかし、内湾、内海等の閉鎖性水域では依然として達成率が低くなっており(東京湾63.2 %、伊勢湾50.0 %、瀬戸内海67.3 %)、赤潮や青潮の発生等も見られる(2003 年で東京湾59 件、伊勢湾60 件、瀬戸内海106 件の赤潮が発生)。

? 沿岸域に関する生態系

日本の海洋・沿岸域は、海流の特徴や南北に長い列島の影響により、多様な環境が形成され、同緯度の地中海や北米西岸に比べ豊富な生物相が形成されている(例:海産魚類約3,100 種、藻類約5,500 種)。しかしながら、浅海域では埋立等により藻場や干潟が減少(例:1945 〜 1994 年に4 割の干潟が減少)しているほか、琉球諸島等で海水温の上昇等によるサンゴ礁への影響が懸念されている。

河川及び海洋・沿岸域は、多くの生態系が重なり合って形成されており、特に川と海の接点である汽水域は、沿岸域の中でもすぐれた貴重な生態的価値を有している。

このため、アサリの稚貝やサンゴの幼生の移動等を踏まえた広域的な取組が必要であること、東京湾等の閉鎖性海域を一体として保全することが必要であること、関係者が情報を共有するとともに、科学的な解明を着実に推進し、実現可能な改善策を漸進的に実行する必要があること等が指摘されている。

(9) 沿岸域の総合的な管理

沿岸域に関する課題を解決するためには、沿岸域を自然の系として適切にとらえ、沿岸域の総合的な管理計画を策定し、各種事業、施策、利用等を総合的、計画的に推進することが重要であるとの考え方から、2000年に関係17省庁が「沿岸域圏総合管理計画策定のための指針」を策定し、これに基づきケーススタディ等を行ってきたが、全国的には進んでいないのが現実となっており、このような沿岸域の総合管理の推進をいかに図るかが課題となっている。

?.海洋・沿岸域に関する施策とその推進

以上のような我が国の海洋・沿岸域を巡る現状及び課題を踏まえると、我が国として海洋・沿岸域に関する施策を総合的かつ戦略的に実施する必要がある。

このような中で、海洋・沿岸域に関する行政分野の多くを所管する国土交通省としては、以下に掲げる施策を推進していくこととする。

1.海上における安全を確保する

? 海上交通の安全を確保する

海上輸送量の増大や船舶の大型化に対応した安全に航行できる船舶航行水域の確保、航行支援システムの構築、航路標識等の整備、海難事故の分析等を推進するとともに、安全上問題のある条約不適合船(サブスタンダード船)を排除するための措置を行い、海上交通の安全を確保する。

また、ヒューマンエラーによる事故の防止等を推進するため、事後チェック機能の強化等を図る。

○ 船舶の安全な航行を支援するため、航海用海図の作成や更新、電子海図の整備と普及、航路標識の高機能化、沿岸域情報提供システムの拡充、地震や津波に関する情報の迅速な提供等を推進するとともに、(船舶自動識別装置) AIS を活用した次世代型航行支援システムの構築、航空レーザー等を用いた浅海域の情報の整備、海洋短波レーダー網、(全地球測位システム)波浪計等も活用したGPS的確な漂流予測、航行ルートの選定等を推進。また、衝突回避に必要な他船舶の動向等を的確に表示するINT-NAV(先進安全航行支援システム) の調査研究を推進。

○ 船舶が安全に航行できる環境を確保するため、大型船舶に対応した航路水深の確保、障害物の除去、防波堤の配置等を図るとともに、開発保全航路の指定範囲の拡大や開発保全航路と港湾の間の水域の措置等を行い、これを促進。また、荒天

時に船舶が避難できる避難港の整備を図るとともに、無害通航の外国船舶が我が国の領海内において安全に航行できるよう可航水域を確保。

○ サブスタンダード船の排除等を推進するため、IMO(国際海事機関)加盟国監査を促進するとともにPSC ポートステートコントロールを的確に実施

○ ヒューマンエラーによる事故の防止等を推進するため、運航労務監理官による監査等の事後チェックの強化を図るとともに、ILO(国際労働機関)海事労働条約の批准に取り組む。

○ 船舶の大型化等が進展する中、海上交通の一層の安全を確保するため、水先人に係る等級別免許制の導入や免許更新要件の見直し等の水先制度改革を実施。

○ 海難事故の再発防止を図るため、海難の調査及び分析に基づく、積極的な勧告や提言を実施。

? 海上及び港湾におけるテロ対策等を推進する

テロ関連情報の調査、分析体制の整備、海上及び港湾における警備体制を強化するとともに、我が国の港に入港する船舶に対する規制を適切に実施し海上及び港湾におけるテロ対策等を推進する。

○ 海賊及び海上テロを含む海上における不法行為対策について、アジア海上セキュリティ・イニシアティブ( ) 等に基2004 AMARSECTIVE2004 づき、関係国海上保安機関に対し海上犯罪取締り能力向上のための支援を実施。

○ 国際航海船舶及び国際埠頭施設の保安措置が適確に行われるよう、実施状況の確認や人材育成等を図り、我が国の港に入港する船舶に対する規制を適切に実施するとともに、船舶接岸情報の活用、港湾施設への出入管理の高度化、内航も含めた旅客ターミナルの保安施設整備等を進め、船舶及び港湾の保安対策を強化。

○ 国が港湾施設管理者や税関等の関係機関と協働体制をとり、港湾の利用船舶に関する情報を収集して分析し、問題船等が明らかになった場合、警察機関への通報や港湾施設管理者に警戒指示を行う体制を整備。

○ 臨海部の原子力発電所、石油備蓄基地、米軍施設等の重要施設に対する警備やテロ情報調査体制を強化。

? 事故及び災害等対応の体制を強化する

船舶の衝突や乗揚事故による油の排出、有害液体物質や危険物の流出、火災等の船舶の事故による災害、原子力発電所等のエネルギー施設の事故による災害、台風や津波等の自然現象による災害等の多様な事故及び災害に迅速かつ的確に対応するとともに、地震等に伴う経済的損失の低減を図るため海上からの輸送を確保する体制を強化する。

○ ヘリコプターの機動性、高速性等を活用した機動救難体制の充実強化に努めるほか、特殊な海難への対応体制の強化、救急救命士の養成、洋上救急体制の充実等により救急救命体制を強化。

○ 大規模な油や有害危険物質の排出事故等への対応体制や臨海部の施設の安全監督体制を一層強化するとともに、OPRC-HNS 議定書(2000 年の危険物質及び有害物による汚染事件に対する準備、対応及び協力に関する議定書) に対応した体20)制を確立。

○ 大規模災害対応として、物流と人流の両面における海上−港湾−陸上を結ぶ輸送を確保する広域的な連携、協働体制を確立。

? 海上保安業務体制の充実を図る

海上における総合的な安全及び法秩序を確保するため、海上においてその実態を把握、監視し、直接施策を実施する海上保安業務体制の充実を図る。

○ 巡視船艇、航空機の老朽化や旧式化による業務上の支障の早期解消を図るとともに、海洋権益の保全、沿岸水域の警戒監視体制の構築、大規模災害等に対する救助体制の強化等の新たな業務課題に対応するため、老朽巡視船艇、航空機等の

緊急かつ計画的な代替整備を推進。

○ 携帯電話からの118 番通報による位置情報、コスパス・サーサット捜索救助衛星システムによる遭難警報、船舶に搭載された等から得られる我が国周 ?AIS辺海域の船舶動静情報等を、海上保安庁が保有する各種の情報と横断的に照合で

きるシステムを構築し、救難即応体制、海難防止対策等を向上。

2.国土の保全と防災対策を推進する

? 国民の生命や財産を保護する

安全性の確保が不十分な地域において引き続き防災や減災に取り組む。その際には、施設の耐震化、津波や高潮の予測をより正確かつ迅速に分かりやすく伝達する仕組みや、土地利用施策等の多様な対策を含めた総合的な取組を行う。

○ 海岸保全施設の重点緊急点検結果を受けた、壊滅的な被害が生じるおそれがある海岸における被害防止対策をはじめ、水門の自動化や遠隔操作化、堤防護岸の破堤防止、ハザードマップ作成支援等ハードとソフトが一体となった総合的な津波、高潮(ゼロメートル地帯)対策を推進。

○ 東海・東南海・南海地震及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による津波被害が想定される沿岸域やゼロメートル地帯における耐震性が十分でない海岸保全施設(堤防、護岸等)の耐震対策を推進。

○ 海岸ごとに潮位、波高、打ち上げ高等を的確かつきめ細かに予測する高潮情報システムの構築、津波警報の一層の迅速化及び精度向上、津波、高潮、高波に関する情報提供の充実や共有化を推進し、防災機関等での情報共有の高度化を推進。

○ 地震発生の予知に寄与する海底地殻変動観測や活断層の調査を実施するとともに、大規模地震に伴う津波の挙動を明らかにするため、津波シミュレーションを実施。また、海域火山活動の監視を行い、船舶航行や漁業活動等に関する災害の防止

を推進。

○ 津波時の放置プレジャーボートの陸への乗り上げ等の防止として、一般海域を含めた係留施設の台帳管理の徹底、係留施設の指定等を実施。

○ 大規模地震発生時の避難者や緊急物資の円滑な輸送の確保に資する港湾施設の耐震化とともに、海岸保全施設の耐震性を短時間かつ低コストで判定可能な「チャート式耐震診断システム」の開発を推進。

○ 地震や津波等の災害時における、海上からの住民の避難や物資輸送等を支援するため、沿岸域における防災情報図の整備を推進。

○ 東京湾及び大阪湾臨海部等において、基幹的広域防災拠点を整備するとともに「道の駅」の防災拠点化を推進。

○ 減災対策として、道路利用者への情報提供、避難路の整備及び救援活動や物資輸送を行う上で重要な役割を果たす緊急輸送道路の確保のため、道路橋の耐震補強や高規格幹線道路ネットワークを整備。さらに、被災を受けた道路について、障害物の除去や応急復旧等の迅速な啓開を実施。

○ 津波被害リスクのある地域において、生命や財産を守るため、津波防護機能を持ち合わせた防波堤の整備を推進。

○ 災害体験の継承、防災知識の蓄積や普及に必要な分かりやすい教材の作成、これらを多くの住民に分かりやすく伝えられる人材の育成、緊急時に備えた体制の構築と防災訓練を推進。

○ 海岸侵食や津波、高潮に対する沿岸域の安全性の低下を防止、軽減するため、関係者間の連携等の仕組みを構築。

? 国土を保全し、領海及び排他的経済水域等の海洋権益を確保する

海岸侵食等の対策を行うことや、外洋域における離島の交通、情報通信やエネルギー供給等に係る基盤の確保等に関する取組により、国境離島をはじめ、領海並びに排他的経済水域及び大陸棚の基線となる国土の保全を図るとともに、日本周辺海域についての適正な海図の作成のための調査や大陸棚の限界画定のための調査、的確な監視警戒等を行い、領海並びに排他的経済水域及び大陸棚の海洋権益の確保を図る。

○ 離島、奄美群島及び小笠原諸島において、交通基盤、産業基盤、生活環境、防災及び国土保全に係る施設等の整備や離島航路の維持及び改善に対する助成、産業や観光の振興、国内外との交流の促進、人材育成の支援等ソフトとハードを一体的に実施する総合的な施策を推進。

○ 我が国の領海及び排他的経済水域等を確保する上で、重要な拠点である国境離島に対して、万全な国土保全を推進するとともに、海象観測の実施等その活用を推進。

○ 大陸棚の限界画定のための調査等の推進や、国境離島の位置情報基盤の整備を推進。また、侵食対策等の海岸の適切な維持及び管理に資する低潮線の調査を実施。

○ 排他的経済水域が画定していない日本海、東シナ海等における海底地形や地質等の情報基盤を整備し、適正な海図の作成を推進。

○ 東シナ海等において顕在化している我が国の海洋権益に関する問題への対応として、機動力や監視能力等に優れた巡視船、航空機等を整備し、厳正かつ的確な監視警戒を実施。

○ 外国漁船による不法操業に対して、特に外国漁船が多数操業している日本海、東シナ海への巡視船艇や航空機の配備等により、効果的かつ厳正な取締りを実施。

3.海洋・沿岸域環境の保護及び保全を推進する

? 海洋・沿岸域のモニター体制を強化する

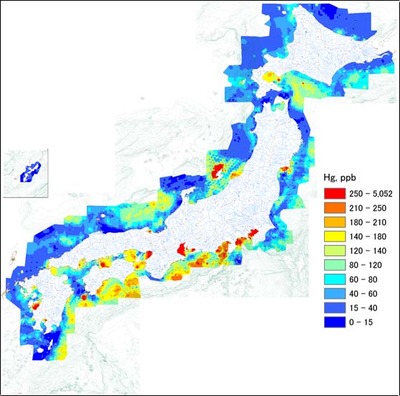

継続的に海流、海水中の汚染物質、海底地盤の状況、気象、漂流・漂着ゴミ等に関する基礎データの整理、提供体制の強化等を実施し、海洋・沿岸域環境のモニター体制を強化する。

○ 国土交通省における海洋や沿岸域に関する各種情報の収集、整理、提供体制の強化を図るとともに、海域環境の順応的管理に資する波浪、潮位、水深、水質、底質等の効率的なモニタリングを行うことで、海洋や沿岸域のモニター体制を強化。

○ 地球環境に関連した海洋現象を総合的に診断し、「海洋の健康診断表」として提供。

○ 海岸を活動の場としている市民、NPO との協働により、海岸環境に関する情報の広範かつ継続的なモニタリング体制を構築。

○ 排他的経済水域や大陸棚から沿岸域までの海岸線、低潮線、海底地形、地質等の情報基盤を整備。

? 海洋汚染等に対する的確な対応を推進する

大規模油流出、漂流ゴミ、放置座礁船、流出流木及び大型構造物の漂流等が、環境や安全上の支障をきたす等の問題に対し、未然防止対策の推進及び漂着前後それぞれにおける積極的な防除の仕組みの構築等を図る。

○ 油や有害危険物質の流出、放置座礁船等による海洋・沿岸域の汚染に適切に対処するため、領海を越え、場合によっては公海上であっても大型油回収船、巡視船等を迅速に派遣する等国境を越境する海洋汚染について、積極的な防除の取組を推進するための体制等の強化や、保険や基金による被害者保護への的確な取組を実施。

○ 油流出事故が発生した際に迅速かつ的確な油防除措置等の実施に資するため、適切な漂流予測を実施するとともに、沿岸海域の自然的、社会的情報等をデータベース化した沿岸海域環境保全情報の整備を推進。

○ 漂流・漂着ゴミについて、関係省庁と連携して、その処理(回収、処分)、発生源対策を推進。

○ 海洋環境保全講習会や訪船指導等により、漁業者、海事関係者に対して海洋汚染の防止のための指導及び啓発を実施。

? 脆弱な海域の保護及び保全を推進する

船舶からの汚染を防止する必要性が高い海域を、海上輸送を確保しつつ、保護及び保全する。

○ 生態学的又は科学的理由により船舶からの汚染を防止する必要性の高い海域に対し、海上輸送を確保しつつ、これを未然に防止するための措置を導入。

4.海洋・沿岸域の自然環境や美しい景観を取り戻す

? 海洋・沿岸域の自然環境を回復させる

埋め立て、沿岸構造物の設置、海岸の消失等により失われた自然環境の回復を図るため、干潟や藻場、サンゴ礁、湿地等の保全と再生、修復を図る。また、ヘドロ、ごみ、ダイオキシン等の有害物質等の堆積、埋立用材及び骨材の採取による深掘等により、元の生態系が失われた海底環境について底質環境を改善する。

○ 流砂系及び漂砂系の連続性を確保し、流入土砂による航路埋没、海岸侵食等の課題に対処するため、関係機関が協働して流砂系及び漂砂系における総合土砂管理を推進する体制を構築。

○ 埋立造成地、工場等からの土地利用転換地、廃棄物の埋立処分地等における緑地、湿地、干潟等の自然空間の再生や創出、砂浜、藻場、サンゴ礁等の回復、底質環境の改善等による自然環境の再生を推進。

○ 珊瑚付着型のブロックや干潟の再生に関する技術開発を推進し、港湾整備等への反映を推進。

○ ダイオキシン類等の有害化学物質による底質汚染の対策を推進。

○ 青潮等の原因とされる深掘跡の効率的な埋め戻し等を実施するため、浚渫土砂等の需給や品質を調整するシステムを構築。

? 海洋・沿岸域の自然環境及び景観の維持及び保全を図る

自然海岸や砂浜、干潟等の生態系への影響を最小化するため、十分な事前環境調査等を行い、沿岸域構造物と環境及び景観との調和を図る。また、多くの海岸で見られる漂着ゴミや放置されている船舶等を処理することや、船舶からの排出ガスの削減等により、自然環境及び景観の維持、保全を図る。

○ 人工海岸の整備、構造物の設置等に際して、環境との調和を一層重視し、石積堤や緩傾斜護岸等自然と共生する取組を実施。

○ 沿岸域にゴミが異常に漂流、漂着し、これを放置することにより船舶航行への支障、海岸保全施設の機能阻害、海岸環境の悪化等が生じているため、実効的な対策を推進。

○ 廃船(繊維強化プラスティック製廃船)の環境に優FRP しい処理と、FRP 廃27)船の不法投棄、放置艇の沈廃船化等の問題に対処するため、FRP 廃船のリサイクルシステムの普及を推進。

○ 海域への廃棄物不法投棄、汚水の不法排出等の海上環境事犯に対し、関係機関と悪質事業者等に係る情報共有体制を構築し、監視取締体制を効率化するとともに強化。

○ 船舶に石油類等を積み出す際に放出されるVOC(揮発性有機化合物質) 対策を実行していくため、放出規制港湾の指定や港湾における排出ガス処理施設の整備を促進。

○ 港湾に係留中の船舶に陸上側施設から電力を供給することで、船舶のアイドリングストップを推進。

○ 沿岸部における魅力ある空間の整備を推進、支援するため、海岸景観形成ガイドラインを踏まえた防災や利用と調和した良好な海岸景観形成を推進するとともに、景観計画の策定等景観法の制度活用について地方公共団体への助言を実施。

? 水質の保全及び回復を図る

下水道の整備及び河川の直接浄化による陸域からの汚濁負荷の削減並びに水質浄化能力を有する干潟や藻場の保全、再生等を行うことにより、依然として閉鎖性水域において、赤潮や青潮が発生している状況を改善する等水質の保全及び回復を図る。

○ 水質改善が進まない三大湾等の閉鎖性海域を中心に、「全国海の再生プロジェクト」として「海の再生」に向けた各種施策、海底の汚泥除去や覆砂による溶出抑制等の海洋・沿岸域の水質改善対策、合流式下水道の改善や高度処理の推進、河川浄

化対策、環境モニタリングを、一層、総合的かつ効果的に推進。

○ 東京湾、大阪湾以外の閉鎖性海域についても、順次再生行動計画の策定に向けた取組を推進。

5.海洋・沿岸域の利用を推進する

? 海上輸送の安定化・活性化を図る

外航海運について、適切な競争環境の確保等により、高質かつ効率的な輸送サービスを安定的に提供できる体制を整える。また、内航海運の経営基盤の強化等により、新造船舶への適切な代替を推進し、内航海運の活性化を図る。

○ 我が国商船隊による安定輸送を確保するための方策の充実・強化。

○ 経済効率、環境、安全等の課題を解決する新技術の開発と実用化を支援する枠組みを創設するとともに、環境問題への対応等社会的要請に応えることのできるスーパーエコシップの普及を促進。

○ 中小零細の多い内航海運事業者のグループ化、協業化を促進し、経営基盤を強化。

? 海洋・沿岸域の経済活動を活性化させる

貿易構造や荷役形態の変化に伴う陳腐化した施設や水際線を有する付加価値の高い低未利用地について、物流拠点や国際競争産業等の立地を推進する等有効利用すること等により、沿岸域の経済活動の活性化を図る。

○ 沿岸域の低未利用地に物流や国際競争産業等新しい機能立地を促し、それに併せて拠点的な港湾から高規格幹線道路等へのアクセス道路の重点的な整備や、高度成長期時代の老朽化した運河や水路、護岸、防災・減災施設等のリニューアルを推進。

○ 「みなとオアシス」のような交流の場の形成を支援し、多目的拠点としての活用を推進。

○ 沿岸域における公共水域や港湾施設等既存ストックの適正かつ安全な活用促進に資する地域の取組に対し、フィージビリティの調査や規制等との調整等を実施し、これを支援。

? 海洋・沿岸域の新たな利用を推進する

新規航路の開拓、メガフロート等を活用した洋上発電や大陸棚海洋資源開発基地及び中小ガス田の活用を可能とする新たな輸送システムの構築等海洋の新たな利用を、技術の開発動向を踏まえ推進する。

○ 「リサイクルポート」の形成により、海上輸送による効率的な静脈物流ネットワークを構築し、循環資源の広域的な流動を促進。

○ 環境負荷の少ない内航海運による輸送への転換を促進するとともに、沿岸域ネットワーク、島や海の魅力を気軽に楽しむことができる国内旅客航路を活性化。

○ 拠点的な港湾から高規格幹線道路等へのアクセス道路を重点的に整備。

○ 中小ガス田の活用が可能となるよう、NGH(天然ガスハイドレート)輸送船を活用した新たな輸送システムを構築。

○ 海洋における風力、海洋温度差等による発電といった新エネルギーの活用に向けた洋上発電プラットフォームや大陸棚海洋資源開発基地として、メガフロートの活用を推進。

? 海洋・沿岸域の利用に関する技術の開発等を推進する

環境修復や侵食防護、高潮や津波への対策、耐震性診断、低環境負荷の船舶等の技術の開発、実用化及び普及を推進するとともに、気象、海象、水路状況等の海洋情報の活用を推進し、海上輸送の高度化等を図る。

○ 経済的で環境にやさしい船舶であるスーパーエコシップ等新技術を活用した船舶、船舶からの排出ガスに含まれる硫黄酸化物を大幅に低減するACF(活性炭素繊維) を活用した舶用高機能排煙処理システム、窒素酸化物及び二酸化炭素の排出を同時に削減する超臨界水を活用した舶用ディーゼル燃焼機関等の研究開発、実用化及び普及を推進。

○ 海上におけるインターネットやTV 電話、電子メール等の通信利用環境を改善する高速大容量の船陸間双方向通信を実現するため、海上ブロードバンドの有望な活用方策の検討、実現に向けて必要な取組の提案を実施。

○ GPS 波浪計、陸上GPS 基準局、船舶AIS 及び海洋短波レーダー等の情報のマッチングにより、船舶に対する各種航行支援情報のリアルタイムの発信を推進。

○ 環境モニタリング結果を活用しつつ、珊瑚付着型のブロックや干潟の再生等に関する技術の向上のための研究開発を持続的に実施。

○ 日本海洋データセンターが収集、管理し提供している各種海洋データを関係機関との連携により充実させ、海洋・沿岸域の基盤情報の整備を推進。

? 海洋・沿岸域の利用を支える船舶や船員を確保する

海上輸送の高度化に対応した船舶や船員を確保するため、造船技能者や優良な船員の育成を行う。

○ 海洋・沿岸域の安全確保、環境保全に資する船舶の供給を支える造船業を振興。また、造船業における技能者の世代交代に対応する造船に関する「匠」の技の円滑な伝承を推進。

○ 船員教育機関における船員養成やBRM 研修を始めとする実践的な技能の教授並びに各種の船員雇用施策により、優良な船員の確保及び育成を促進。

? 海洋・沿岸域の多様な利用を調和させる

沿岸域の利用の輻輳等を解消するため、一般と産業関連等との利用調整、国土保全と経済活動との利用調整を行い、相互に調和がとれるようにする。

○ 沿岸域の環境と産業、観光、レクリエーション等の利用との調整を図り、持続的な沿岸域の利用と保全を図るため、沿岸域の利用と保全に関する施策を国と地方及び利用者、NPO 等の適切な役割分担、相互の連携、協力、協働により、より一層

着実に実施。

○ 沿岸の大都市から排出される廃棄物最終残渣や災害時に発生する廃棄物の適切処分について、最終処分場の広域融通を推進。

6.海洋・沿岸域への親しみ、理解を増進する

? 人と海のふれあいを取り戻し、海辺のにぎわいを創出する

臨海部における親水空間の確保やアクセスの改善、プレジャーボート等による海洋スポーツやクルーズの活性化等ハード、ソフト両面において人と海のふれあいを取り戻すことにより、海辺のにぎわいを創出し、地域の活性化等に寄与する。

○ 臨海部の水辺空間が市民の親水空間、人と海の触れ合う場となるよう、臨海部の都市公園、港湾緑地、海岸等の整備を推進。

○ 水域を活用したプロムナードやビジター桟橋、水域にアクセスできる斜路や階段護岸等施設の一部として水域を効果的に取り込んだ港湾緑地の整備を行い、海辺のにぎわいを創出。

○ 港湾の資産を地域の視点から再評価するとともに、地域の産業、海に開かれた特性等港湾の資産を最大限に活用し、地元等の市民団体、地NPO 元市町村、港湾管理者、地元企業等の連携による港湾のにぎわいの創出を推進。

○ マリーナ及びフィッシャリーナ等を活用し、プレジャーボート等によるクルーズ、海洋スポーツ等のマリンレジャーの拠点や地域観光情報等の提供を行う「海の駅」の設置を地域と連携して支援し、ネットワーク化を推進。

○ 海洋におけるレクリエーションが安全かつ安心に楽しめる環境を整備するため、沿岸域の流況情報等の整備及び提供を推進。

? 海洋・沿岸域に関する知識の普及及び理解の向上を図る

海との共生について積極的な関心や協力を喚起するため、海洋・沿岸域に関する知識の普及及び理解の向上を図る。

○ 海洋・沿岸域教育に係る普及啓発活動や指導者育成、NPO 等活動団体のネットワーク化、ホームページの作成等の取組を更に拡充し、利用者からのアクセスしやすさの向上や団体同士の連携と協働をより一層促進。また、関連する基礎知識の体

系化や普及啓発の取組を推進。

7.海洋・沿岸域の総合的管理を推進する

海洋・沿岸域に関する施策を総合的、戦略的に実施するため、国家戦略的な視点を踏まえつつ、海洋・沿岸域の総合的管理について、国の施策の基本方向を定立するとともに、各地域において、関係者の共通認識の醸成を図り、各地域の自主性の下、多様な主体の参画と連携、協働による計画策定等の取組を着実に推進する。

○ 国の各種基本的な政策等との整合を図りつつ、沿岸域の安全の確保、多面的な利用、良好な環境の形成及び魅力ある自立的な地域の形成を図るため、関係者の共通認識の醸成を図りつつ、各地域の自主性の下、多様な主体の参画と連携、協働により、各地域の特性に応じて沿岸域圏の総合的な管理計画を策定するなど、各種事業、施策、利用等を総合的、戦略的に推進する。

8.国際社会との協調及び協力関係を確立する

海洋・沿岸域の安全確保や環境保全等を図るため、IMO等の国際機関の枠組みや、PSIをはじめ各種会合や訓練等海の安全や環境保全に係る国際的な取組に積極的に参画するとともに、SUA条約の改正等に伴う国内の体制の整備や、国土の水没問題等に苦慮している島嶼国への支援、国際的な沿岸防災対策への支援、日ASEAN交通連携プロジェクトの推進、ODAの活用等により、国際社会との協調及び協力関係を確立する。また、東南アジア諸国に対する海上保安機関の設立支援、海上犯罪取締能力や捜索救助技術等高度な技術や知識の移転等により、マラッカ・シンガポール海峡等を含む東南アジア海域の海上保安能力の全体的な向上を図る。

○ マラッカ・シンガポール海峡等日ASEAN 地域における海の安全や環境保全等のため、日ASEAN 海事セキュリティプログラムやOSPAR 計画等を推進。

○ 東南アジア周辺海域の海上の秩序を確保し、これを通じて我が国の海上交通の安全を確保すべく、フィリピン、インドネシア、マレーシア等へ専門家を派遣し、海上保安機関の設立支援や、東南アジア諸国への技術や知識の移転等を実施。

○ 海上阻止訓練に海上保安庁巡視船を参加させるなど、PSI の活動に積極的に参画。

○ 平成17 年10 月に採択されたSUA 条約の改正について、関係省庁の一員として批准に向けた国内体制の整備を推進。

○ PEMSEA(東アジア海域環境管理パートナーシップ) やNOWPAP(北西太平洋地域海行動計画) 等の取組に積極的に参画し、我が国の取組を東アジアに発信するとともに、日本海、黄海等の海洋環境の保全に積極的に取り組む。また、海洋汚染防止に関する取組について日仏協力会議を開催し、技術的、組織的な協力等を推進。

○ 大規模な油や有害危険物質の排出事故等への対応体制を一層強化するとともに、OPRC − HNS 議定書に対応した体制を確立。

○ シップリサイクル(船舶の解撤)や目標指向の新造船構造基準、次世代航海システム等に関するにおける検討を積極的にリード。

○ IMO やMAIIF(国際海難調査官会議) における、国際的海難についての調査協力体制推進の議論に積極的に参加。

○ ODA を通じた海洋・沿岸域に関する国際協力を推進。

○ 国土の水没問題等に苦慮している島嶼国に対し、国土保全の手法等について情報提供等の支援を実施。

○ 北西太平洋域の各国に津波情報の提供を実施するとともに、インド洋の沿岸国に対しインド洋における津波警戒システムの構築支援及び暫定的な津波監視情報の提供を実施。

○ 船舶、ブイ、フロート等の海洋観測データを準リアルタイムで国際的に収集し、地球環境に関連する海洋の情報を作成して国内外の行政機関や研究機関へ提供。

9.施策を推進するに当たっての基本的考え方

海洋・沿岸域に関する施策については、国土交通省として以下の基本的考え方を十分踏まえ、推進していくこととする。

? 総合的、戦略的な取組

海洋・沿岸域に関する問題は、それぞれ個別に存在するのではなく、相互に関係するものが多く、また、例えば海岸侵食対策のように山地や河川から海岸に土砂を適正に供給する総合的な土砂管理が必要であるなど、陸域、河川等との関係で生じているものもある。

さらに、安全の確保や国土の保全のように中長期的な視点に立って施策を組み合わせて実施することが効果的なものもあることから、関係機関が連携し、関係する施策を総合的、戦略的に実施する。

? 国際的な視野に立った取組

我が国はすべての国境を海域で画し、海上における安全、離島管理、資源やエネルギーの利用及び開発、地球規模の環境問題等海洋に関する課題の中には、国際的な性格を帯び、その解決に当たって国際的な協力が不可欠であるものもあるため、国際的な視野に立った取組を進める。

また、海洋・沿岸域政策に関する幅広い分野に精通し、かつ、国際的枠組みに参加し、我が国の意見を発信していくことができるような人材の育成を図る。

? 国と地方の役割分担、連携及び協働

海洋・沿岸域に関する問題は多岐にわたり、地域的な問題として単独の市町村が取り組むべき問題から、複数の都府県にわたる広域の連携が必要な問題、排他的経済水域及び大陸棚における問題や国際競争力の根幹を担う海上輸送の確保のように国が取り組むことが必要な問題があることから、今後は、国際動向に応じた国の立場を踏まえ、国と地方、また、地域間の役割分担を明確にするとともに、重層的な取組が必要な分野について、連携、協働して取り組んでいく。

? コンセンサスの状況に応じた取組

海洋・沿岸域に関する問題については、多様な価値観が存在し、また、利害関係が複雑であることが多いことから、地方公共団体、漁業者、産業界、海運事業者、海洋レジャー関係者、各公物管理者、地域住民、環境保護団体その他のNPO等多くの関係者の間の情報共有や共通認識の醸成を図り、そのコンセンサスの形成状況に応じて、取組を進める。また、取組に当たっては、関係者の連携、協働の下、試行的に良好な環境を形成することによって理解と協力を得る等の方策も進める。

? 持続的な取組

海洋・沿岸域に関する問題の多く、例えば、干潟や藻場の回復といったことは、長期にわたる取組が必要であるとともに科学的、技術的に解明されていないものもあることから、持続的な取組を着実に推進していく。

? 先行的な取組

良好な環境はいったん損なわれると回復が困難となる場合が多いことから、海洋・沿岸域の海洋環境や自然環境を守るために、損なわれる前に環境のモニタリングや科学的、技術的な分析評価を十分に実施する等の先行的措置を講じる。

? 多様な主体の参画促進

沿岸域における問題については、現在でも地域住民やNPO が参画し、取組を行っているところであるが、特に環境の保全や、海を活用した地域づくり等を中心として、引き続き地域住民、NPO の力に期待するところは大きく、一層の参画を促す。

? 効率的、効果的な施策の実施

国及び地方公共団体とも要員や財源の確保が厳しい中、不断の組織体制の見直し等と併せて、事前の施策効果を見極め、担当部局間の連携、メリハリのある施策の展開、重点施策への要員の集中、民間やNPO との協働等により、効率的かつ効果的に施策を実施する。

本大綱にまとめた施策のうち、法制の整備が必要なものについては、海洋政策を巡る諸状況を踏まえつつ、その整備に向けて検討を進めることとする。

また、本大綱にまとめた施策のうち国土計画上重要な事項については、国土形成計画(全国計画及び広域地方計画)の案において、関係府省とも調整の上、位置付けを図るものとする。

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/010621_2/02.pdf

―海洋産業を支える海洋情報インフラとは―

国土交通省海洋・沿岸域政策大綱 平成18年6月

目次

?.海洋・沿岸域政策に関する基本認識

?.我が国の海洋・沿岸域を巡る現状と課題

1.国際的な動向と課題

2.海洋及び沿岸域の現状と課題

?.海洋・沿岸域に関する施策とその推進

1.海上における安全を確保する

2.国土の保全と防災対策を推進する

3.海洋・沿岸域環境の保護及び保全を推進する

4.海洋・沿岸域の自然環境や美しい景観を取り戻す

5.海洋・沿岸域の利用を推進する

6.海洋・沿岸域への親しみ、理解を増進する

7.海洋・沿岸域の総合的管理を推進する

8.国際社会との協調及び協力関係を確立する

9.施策を推進するに当たっての基本的考え方

?.施策の推進体制

?.海洋・沿岸域政策に関する基本認識

我が国は、四方を海に囲まれた「海洋国家」であるとともに、典型的な「島嶼国」EEZ でもある。領海及び排他的経済水域( )の面積は国土面積の約12 倍にあたる約447万km2(うち領海は43 万km2)、海岸線の延長は約35,000km にも達する。日本人は、はるか昔から人や文化の往来、物の輸送、産業、生活等の分野において、海と深く関わってきた。

毎年7月の第3月曜日は、海の恩恵に感謝するとともに海洋国家、日本の繁栄を願う国民の祝日「海の日」と定められているが、そのことは、我が国が海洋とのつながりが特に深い国であることを示すものである。

一方、我が国の海洋・沿岸域を巡っては、海上交通の安全の確保、不審船、密輸・密航等の保安対策の強化、海上災害の防止、海洋汚染の防止、海岸等における防災対策の強化、海洋資源の開発の推進、海上輸送の安定化・活性化といった課題や、沿岸域や閉鎖性水域を中心とした、海岸侵食や砂浜等の消失、埋立等による藻場や干潟の減少、漂流・漂着ゴミの増大や減らない放置艇、赤潮や青潮の発生といった問題が山積している。

他方、国連海洋法条約(1994 年発効)及びリオ地球サミット(1992 年)以来、アジアを含む世界の各国では、「海洋・沿岸域の総合管理」、「持続可能な開発」といった考え方を背景に、海洋・沿岸域に関する様々な施策を総合的に実施するための制度的枠組みを整えて、海洋政策に積極的に取り組むとともに、そうした制度体系を有する国々が連携、協働する流れが強まっている。

このような状況を踏まえ、近年、海洋・沿岸域に関する法制の強化が図られており、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」の制定や、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の改正等とともに、「国土形成計画法」において、国土の形成を推進するための総合的かつ基本的な計画である国土形成計画の計画事項として「海域の利用及び保全」が明記され、海洋を貴重な国土空間として位置付けることとしたところである。

海洋・沿岸域を巡る様々な問題や課題は、それぞれが独立で存在するのではなく、相互に関係がある場合が多いことから、こうした問題や課題に取り組むためには、関連する施策を総合的に進めていくことが必要である。

このような観点から、海洋・沿岸域に関する行政分野の多くを所管する国土交通省としては、海洋・沿岸域に関する施策を総合的に推進していくべく、2004 年9 月に、省内に関係部局の長を構成員とする「国土交通省海洋・沿岸域政策連絡会議」を設置し、海洋・沿岸域政策のあり方について検討を重ね、今回、「国土交通省海洋・沿岸域政策大綱」をまとめた。

国土交通省としては、今後、この大綱に基づき諸般の施策の総合的な推進を図る。

?.我が国の海洋・沿岸域を巡る現状と課題

海洋とは一般には広々とした海を意味するが、この大綱においては、我が国の主権が及ぶ領海(内水を含む)並びに。主権的権利及び管轄権を有する排他的経済水域(EEZ)及び大陸棚を海洋としている。

我が国は、太平洋の最北西部に位置し、オホーツク海、日本海及び東シナ海という3 つの半閉鎖海と太平洋に囲まれた弧状列島によって構成され、我が国の主権並びに主権的権利及び管轄権が及ぶ水域の面積は447 万km2(領海の43 万km2を含む。)と世界で第6位ともいわれる広さとなっている。また、離島が北方から南方まで広範囲にわたって6,847 島も分布しており、我が国の領土、領海、排他的経済水域等の保全、自然環境の保全等に重要な役割を担っている。

また、この大綱では、海岸線を挟む陸域及び海域(主に内水及び領海を念頭。)の総体を沿岸域としている(なお、この大綱では、海洋と沿岸域を総称して「海洋・沿岸域」としている。)。沿岸域は、水圏、地圏及び気圏の交わる空間であり、洪水、高潮、津波等の自然の脅威にさらされるとともに、自然の微妙なバランスの下、優れた景観や多様で豊かな生態系が形成される等貴重な資源と言える一方、産業、交通、物流、観光、レクリエーション等の様々な利用の要請が輻輳していると言える。

海洋・沿岸域については、未知の分野も多く、基礎となるデータや知見等が十分ではないと言われていることから、今後、更に調査や研究を継続的に進め、それを施策に反映させていくことが重要である。

1.国際的な動向と課題

(1) 各国の取組

1992 年の地球サミット(ブラジル、リオデジャネイロ)でのアジェンダ21 の採択と1994 年の国連海洋法条約の発効以降、アジアを含む世界各国では、海洋の持続可能な開発の推進の動きが進む一方、排他的経済水域や大陸棚等の海洋における自国の権益の確保のため、「海洋の囲い込み」という考え方が広まっており、これらが相まって、総合的な海洋政策の策定等の取組が積極的に進められている。

米国においては、2000 年に海洋法2000 を制定し、同法に基づき海洋政策審議会を設立している。2004 年には、同審議会において報告書「21 世紀の海洋の青写真」を策定し、議会及び大統領に提出した。同報告書は、持続可能性や生態系に基づく管理等を原則とし、政府の海洋管理体制の改善や、研究、観測及び教育の強化等広範にわたり、212 項目の具体的な勧告を行うものである。

これを受け、同年、具体的に実行するための行動計画として、「米国海洋行動計画」を策定した。

一方、沿岸域においては、沿岸域管理法(1972 年)に基づき、沿岸域に接する州が沿岸域管理計画を作成した場合、連邦政府がその推進を支援することとしている。

アジアにおいても中国、韓国が総合的な海洋政策の策定及び実施に力を入れている。中国では「中国海洋アジェンダ、21」(1996 年)を制定し、海洋資源の合理的かつ持続的な利用、海洋経済の一層の発展を促進すること目指している。

2002年には海域使用管理法を制定し、海域の国有を前提として、ゾーニング制度の導入、海域使用権の創設と競争入札制の導入、海域使用料の徴収等について規定し、持続可能な開発と海域管理を推進している。韓国では、先進海洋大国の実現を目指し、沿岸域管理、海洋環境保護、水産等を所掌する海洋水産部を設置し、海洋基本戦略「海洋コリア21」(2000 年)を策定しているほか、海洋水産発展基本法(2002 年)や沿岸域管理法(1999 年)を制定し、海洋管理に関する諸施策を進めている。

以上のほか、東アジア諸国においては、タイが「タイ国家海洋政策」を2003年に策定したほか、インドネシアが沿岸域管理法を、また、マレーシアが国の沿岸域管理政策を、それぞれ策定中である。また、他の地域でも、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ロシア、南アフリカ等多くの国が同様の取組みを行っている。(表参照)

(2) 海洋秩序の維持

2001 年の同時多発テロを受け、2003 年5 月、米国からPSI(大量破壊兵器、ミサイル及びその関連物質の拡散に対する安全保障構想) が提案された。現在、日1)本をはじめ60 カ国以上がPSI 活動を支持しており、参加国が共同して取り得るこれらの移転及び輸送の阻止のための海上訓練を合同で行う等多国間連携が行われている。

2005 年10 月にはSUA 条約(海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約) が改正され、犯罪に関与している疑いのある他国籍船舶への公海上2)での乗船や捜索が可能になるなど、ますます国際機関によるテロ防止対策も進んでいる。

また、東南アジア周辺海域における海賊等の多国間にまたがる海上犯罪等については、現在、各国が連携、協力し、これに取り組んでいるが、全ての沿岸国海上法執行機関が、組織、勢力、技術等の面で充分な状況にあるとは言えないため、我が

国からの支援が強く求められている。

一方、近隣諸国の海洋政策上の戦略が我が国周辺海域で競合し、日本海、東シナ海等多くの海域で排他的経済水域の境界が未だ画定していない。

その他にも東シナ海における日中地理的中間線付近における資源開発問題や中国人活動家による尖閣諸島における領有権主張活動、日本海においては竹島問題など我が国の海洋権益を脅かす問題が山積しており、これらに対する厳正かつ適切な対応が求められている。

2.海洋及び沿岸域の現状と課題

(1) 海上交通

? 貨物輸送

エネルギーの93 %(2004 年)及び食料の60 %(2004 年)を海外に依存する我が国においては、輸出入取扱貨物量の99 %以上(2004 年、重量ベース)を海上輸送に依存し、工業製品の輸出や食料及び資源の輸入等の貿易が我が国の経済及び国民生活を支えており、海上輸送は我が国の共通利益となる「物流生命線」であると言える。

全国の津々浦々に1,070 の港湾が配置され、港湾で取扱われている貨物量は、外貿は12 億トン強で、内貿は19 億トン強(2004 年、フレートトン)となっている。

外航海運についてみると、我が国の海上貿易量の世界に占めるシェアは15.7 %(2003 年)であり、中国、アメリカ合衆国に次いで世界第3 位となっている。

外航海運は、各国の経済情勢、さらにはテロや紛争等による影響を受けやすく、安定的な輸送の確保が課題となっている。

また、内航海運は、国内貨物輸送のうち約39 %(2003 年度、トンキロベース)を担っており、我が国の経済や国民生活を支える鉄鋼、石油等の産業物資については、その約8 割を輸送している。営業用トラックと比較してエネルギー効率のよい輸送であり、環境面で優れている一方で、供給面での機動性を欠くため、市況変動による輸送需要の変動に対応しにくく、船腹需給ギャップが生じやすい構造となっている。

? 旅客輸送

旅客輸送は、外航定期航路が15 航路で約45 万6 千人(2004 年、日本人のみ、対前年35.9 %増)、内航旅客が1574 航路で約1 億90 万人(2004 年、対前年6.0 %減)となっている。内航旅客のうち離島航路については、島外との連絡について私的交通の利用が容易でない離島住民の足として必要不可欠であるため、約3 割を公営及び第三セクターが運営しているが、経営状況は厳しく、航路の維持及び改善が課題となっている。

(2) 海上の安全及び海洋汚染

? 海難事故

我が国周辺海域において、救助を必要とする海難に遭遇した船舶(要救助船舶)の隻数は、2001 年から2005 年までの年平均で2,086 隻(死者及び行方不明者167 人)であり、それ以前の5 年間の年平均1,877 隻(同170 人)と比べ11 %増加しているものの、死者及び行方不明者数は約2 %減少している。

また、死者及び行方不明者のうち、約54 %が漁船、約18 %がプレジャーボート及び遊漁船によるものである。これら国民の人命、財産にかかる海難事故への対応として、海難防止のための諸施策を推進するとともに、沿岸海域におけるより迅速かつ的確な人命救助体制の充実強化を進めていくことが重要である。

特に、近年、40 ノット程度の高速で運航する超高速船(ジェットフォイル等)が航行中に障害物と衝突したとみられる事故が多発しており、多数の負傷者を出すケースもあることから、超高速船の安全運航の確保に係る方策の検討が喫緊の課題となっている。

? 海洋汚染及び海上災害

2005 年、海上保安庁は、海上における油、廃棄物、赤潮、青潮等の海洋汚染の発生を360 件確認している。また同庁が防除措置を実施した油排出事故は116 件あり、そのうち影響の大きいタンカーは8 件であった。また船舶火災が118 件発生したが、そのうち約66 %が漁船である。

また、港湾局では、海域環境を整備する日常の業務として、清掃兼油回収船により、日々、漂流3)油、流木、漂流ゴミ等を回収しており、その量は年間約8,000m3(2003 年から2005 年の平均)にのぼる。このような海洋汚染や海上災害の未然防止及び対処能力をより向上させることが必要である。

? 海上テロ及び海賊対策

2001 年9 月に発生した米国同時多発テロ事件発生以後、2002 年10 月には、イエメン沖においてフランス籍タンカー爆破事件が発生する等海上においてもテロが続発している。幸いにして我が国では発生していないものの、依然として我が国を巡るテロ情勢は予断を許さない状況である。

今後とも海上におけるテロの未然防止及び海上における公共の安全と治安維持に万全を期すため、国内外の関係機関と連携し、水際での間隙のない体制を構築、強化することが必要である。

また、2005 年の全世界における海賊事件の発生件数は276 件、そのうち東南アジアにおける発生件数は122 件となっている。これらは減少傾向にあるものの、2005 年3 月に発生した日本籍船舶「韋駄天(いだてん)」が襲撃された事件など、依然として誘拐等の凶悪な海賊事案が発生していることから、引き続き国内外の関係機関との連携や協力関係の強化が必要である。

? 海上犯罪

2005 年の海上保安庁による海上犯罪の送致件数は、6,256 件であり、2004年と比べ、1,395 件の増加となっている。その中でも、暴力団や悪質業者が関与する等組織的かつ広域的な海上環境事犯、我が国の水産資源を枯渇させ、地域経済にも大きな打撃を与えかねない組織的な密漁事犯や外国漁船による不法操業事犯の件数が増加している。

また、我が国周辺海域では、麻薬、覚せい剤等の密輸事犯や不法入国事犯等の国際的な組織犯罪も依然として後を絶たず、ますます悪質かつ巧妙化している。

これら海上犯罪を阻止するために、監視取締り体制の強化を図るとともに、国内外の関係機関との連携強化や各種対策に取り組むなど、海上犯罪対策の徹底を図る必要がある。

(3) 港湾及び航路

周囲を海に囲まれ、臨海部に人口、資産等が集積する我が国において、港湾及び航路は、物流や人流を支え、国民生活の向上や産業活動の発展に大きな役割を果たしている。国際社会と我が国の緊密な関わりの中で、我が国の経済安全保障を実現するためには、より一層の海上輸送の機能強化、安全確保を図ることが極めて重要である。

我が国港湾においては、引き続き物流改革を推進していくとともに、国際海上コンテナ輸送量の増大や船舶の大型化等に適切に対応しつつ、現在進めているスーパー中枢港湾プロジェクトにおいて、アジアの主要港を凌ぐコスト・サービス水準の実現に向けた港湾整備を図ることや、関係機関と連携、協力した水際対策等危機管理体制の強化を行うこと等が喫緊の課題となっている。

国際海上輸送及び国内海上輸送を担う一連の航路において、特に東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、関門海峡等では、航路や船舶航行が輻輳した湾口部や海峡部等が存在し、海上輸送の要衝、隘路となっている。このような場所で海難事故が発生すれば、長期にわたり航路が閉鎖する可能性が高く、その影響は我が国全体の国民生活や経済産業活動に重大なものとなる。

このため、我が国の経済安全保障を実現するため、船舶の航行水域管理のあり方や国と地方の役割分担について検討

を進める必要がある。

(4) 海洋に関するレクリエーション

海洋に関するレクリエーションには、プレジャーボート(モーターボート、水上オートバイ、ヨット等)、サーフィン、ダイビング、釣り等の「スポーツ型」、海水浴、潮干狩り、水族館等の「リゾート型」のほか、客船等によるクルーズ等がある。

これらの参加人口は、2003 年で海水浴1,890 万人(1995 年:3,000 万人)、釣り1,470 万人(同1,850 万人)、潮干狩り224 万人(同461 万人)、モーターボート及びヨット100 万人(同110 万人)であり、いずれも減少傾向にある。

また、プレジャーボートの保有隻数は、1995 年度の39.8 万隻(モーターボート30.0 万隻、水上オートバイ8.5 万隻、ヨット1.3 万隻)から増加し、1999 年度には43.8 万隻(同32.2 万、10.3 万、1.3 万隻)となったが、これをピークに減少し、2004年度は36.5 万隻(同26.8 万、8.5 万、1.2 万隻)となっている。また、小型船舶操縦士免許保有者数は、2005 年度末で303 万(1995 年度:226 万人)と年々増加している。

一方で、放置艇及び沈廃船の隻数は年で万隻( 年: 8万隻、河川区域含む。)にものぼっており、船舶航行や漁業活動への支障、流水の阻害、津波及び高潮時における艇の流出による被害、景観悪化等の問題が顕在化している。

(5) 鉱物及びエネルギー資源

我が国の領海、排他的経済水域及び大陸棚の海底や海底下には、鉱物資源や、石油、天然ガス、メタンハイドレートといったエネルギー資源の多量の埋蔵が確認されている。また、風力発電や海洋温度差発電といった新エネルギーの可能性も広が

っており、これらの開発及び利用の推進が、将来の我が国の経済活動にとって重要になっているとの指摘がなされている。

(6) 海岸

? 海岸の概要

島国であり、入り組んだ海岸地形をもつ我が国は、約35,000km もの海岸線を有しており、海岸の重要性は特に大きいものがある。

海岸は、自然海岸、半自然海岸及び人工海岸に分類されるが、1960 年当時、8割を占めた自然海岸が、現在は53 %にまで減少しており、半自然海岸が13 %、人工海岸が34 %となっている。

? 海岸侵食

海岸の砂浜は、河川における砂利採取、河川横断工作物の設置等による土砂供給量の減少及び各種構造物の設置等による沿岸方向土砂の流れの変化など、様々な要因により、全国各地で侵食が生じている。また、海砂利採取による侵食も懸念されている。近年は海岸侵食が早いペースで進行(1908 〜 1978 年:72ha/年→ 1978 〜 1992 年:160ha/年)しており、砂浜の減少が、利用空間の減少とともに海岸の景観や生態系を大きく変化させている。

? 災害と防災対策

我が国は、台風の常襲地帯にあり高潮が頻発し(2004 年:27 回)、地震多発地帯で津波の来襲も多い(2004 年:4 回)など、厳しい地理的、自然条件下にある。

また、海岸侵食も全国的に顕在化してきており、放置すれば貴重な国土が失われることから、その保全は極めて重要である。この他、地球温暖化により、今後100年間で海面が9 〜 88cm 上昇するとの予測もある(IPCC(気候変動に関する政府間パネル)による。)。

一方、防災対策としての海岸保全施設は、2004 年度末時点で要保全海岸延長の62 %に設置されているが、このうち約18 %が想定津波高より低く、また、約30 %が想定津波高との比較調査が行われていないほか、施設の老朽化も進んでいる。

? 海岸漂着ゴミ

海岸漂着ゴミは恒常的に発生しているため、景観の悪化や生態系への影響等が生じている。発生起源としては、海域から漂着したもの、河川から流出したもの及び陸域から持ち込まれたもの等であり、近年では海外からと思われる漂着ゴミも日本海側の海岸を中心に確認されている。今後、海岸漂着ゴミへの対応を強化するとともに、関係諸国とも協調、連携した取組を推進することが課題となっている。

(7) 沿岸域の利用状況

現在、国土面積の約3割を占める沿岸に位置する市町村には、総人口の約5割が集中しており、特に東京湾、伊勢湾、大阪湾の沿岸は、全国平均の約10倍もの人口密度となっている。

これらの三大湾と瀬戸内海は、海上交通、工業、物流、エネルギー、港湾、商業、水産業、レクリエーション、観光等で稠密に利用されている。産業の面でも沿岸に位置する市町村の工業製品出荷額は全国の約5割、商業年間販売額は全国の約6割を占める状況となっている。

近年まで、臨海部に集積する重厚長大型産業の移転、縮小等により産業の空洞化が進んでいたが、景気の回復、海外進出企業の国内回帰、物流の高度化等により、臨海部への企業進出が進み出しつつある。

(8) 沿岸域の環境

? 沿岸域に関する水質

我が国では、陸域からの汚濁負荷削減、海域における自然環境の再生や創出等を行い、海域の水質の改善に取り組んできた結果、COD の環境基準の達成率が2004 年で75.5%となっている。

しかし、内湾、内海等の閉鎖性水域では依然として達成率が低くなっており(東京湾63.2 %、伊勢湾50.0 %、瀬戸内海67.3 %)、赤潮や青潮の発生等も見られる(2003 年で東京湾59 件、伊勢湾60 件、瀬戸内海106 件の赤潮が発生)。

? 沿岸域に関する生態系

日本の海洋・沿岸域は、海流の特徴や南北に長い列島の影響により、多様な環境が形成され、同緯度の地中海や北米西岸に比べ豊富な生物相が形成されている(例:海産魚類約3,100 種、藻類約5,500 種)。しかしながら、浅海域では埋立等により藻場や干潟が減少(例:1945 〜 1994 年に4 割の干潟が減少)しているほか、琉球諸島等で海水温の上昇等によるサンゴ礁への影響が懸念されている。

河川及び海洋・沿岸域は、多くの生態系が重なり合って形成されており、特に川と海の接点である汽水域は、沿岸域の中でもすぐれた貴重な生態的価値を有している。

このため、アサリの稚貝やサンゴの幼生の移動等を踏まえた広域的な取組が必要であること、東京湾等の閉鎖性海域を一体として保全することが必要であること、関係者が情報を共有するとともに、科学的な解明を着実に推進し、実現可能な改善策を漸進的に実行する必要があること等が指摘されている。

(9) 沿岸域の総合的な管理

沿岸域に関する課題を解決するためには、沿岸域を自然の系として適切にとらえ、沿岸域の総合的な管理計画を策定し、各種事業、施策、利用等を総合的、計画的に推進することが重要であるとの考え方から、2000年に関係17省庁が「沿岸域圏総合管理計画策定のための指針」を策定し、これに基づきケーススタディ等を行ってきたが、全国的には進んでいないのが現実となっており、このような沿岸域の総合管理の推進をいかに図るかが課題となっている。

?.海洋・沿岸域に関する施策とその推進

以上のような我が国の海洋・沿岸域を巡る現状及び課題を踏まえると、我が国として海洋・沿岸域に関する施策を総合的かつ戦略的に実施する必要がある。

このような中で、海洋・沿岸域に関する行政分野の多くを所管する国土交通省としては、以下に掲げる施策を推進していくこととする。

1.海上における安全を確保する

? 海上交通の安全を確保する

海上輸送量の増大や船舶の大型化に対応した安全に航行できる船舶航行水域の確保、航行支援システムの構築、航路標識等の整備、海難事故の分析等を推進するとともに、安全上問題のある条約不適合船(サブスタンダード船)を排除するための措置を行い、海上交通の安全を確保する。

また、ヒューマンエラーによる事故の防止等を推進するため、事後チェック機能の強化等を図る。

○ 船舶の安全な航行を支援するため、航海用海図の作成や更新、電子海図の整備と普及、航路標識の高機能化、沿岸域情報提供システムの拡充、地震や津波に関する情報の迅速な提供等を推進するとともに、(船舶自動識別装置) AIS を活用した次世代型航行支援システムの構築、航空レーザー等を用いた浅海域の情報の整備、海洋短波レーダー網、(全地球測位システム)波浪計等も活用したGPS的確な漂流予測、航行ルートの選定等を推進。また、衝突回避に必要な他船舶の動向等を的確に表示するINT-NAV(先進安全航行支援システム) の調査研究を推進。

○ 船舶が安全に航行できる環境を確保するため、大型船舶に対応した航路水深の確保、障害物の除去、防波堤の配置等を図るとともに、開発保全航路の指定範囲の拡大や開発保全航路と港湾の間の水域の措置等を行い、これを促進。また、荒天

時に船舶が避難できる避難港の整備を図るとともに、無害通航の外国船舶が我が国の領海内において安全に航行できるよう可航水域を確保。

○ サブスタンダード船の排除等を推進するため、IMO(国際海事機関)加盟国監査を促進するとともにPSC ポートステートコントロールを的確に実施

○ ヒューマンエラーによる事故の防止等を推進するため、運航労務監理官による監査等の事後チェックの強化を図るとともに、ILO(国際労働機関)海事労働条約の批准に取り組む。

○ 船舶の大型化等が進展する中、海上交通の一層の安全を確保するため、水先人に係る等級別免許制の導入や免許更新要件の見直し等の水先制度改革を実施。

○ 海難事故の再発防止を図るため、海難の調査及び分析に基づく、積極的な勧告や提言を実施。

? 海上及び港湾におけるテロ対策等を推進する

テロ関連情報の調査、分析体制の整備、海上及び港湾における警備体制を強化するとともに、我が国の港に入港する船舶に対する規制を適切に実施し海上及び港湾におけるテロ対策等を推進する。

○ 海賊及び海上テロを含む海上における不法行為対策について、アジア海上セキュリティ・イニシアティブ( ) 等に基2004 AMARSECTIVE2004 づき、関係国海上保安機関に対し海上犯罪取締り能力向上のための支援を実施。

○ 国際航海船舶及び国際埠頭施設の保安措置が適確に行われるよう、実施状況の確認や人材育成等を図り、我が国の港に入港する船舶に対する規制を適切に実施するとともに、船舶接岸情報の活用、港湾施設への出入管理の高度化、内航も含めた旅客ターミナルの保安施設整備等を進め、船舶及び港湾の保安対策を強化。

○ 国が港湾施設管理者や税関等の関係機関と協働体制をとり、港湾の利用船舶に関する情報を収集して分析し、問題船等が明らかになった場合、警察機関への通報や港湾施設管理者に警戒指示を行う体制を整備。

○ 臨海部の原子力発電所、石油備蓄基地、米軍施設等の重要施設に対する警備やテロ情報調査体制を強化。

? 事故及び災害等対応の体制を強化する

船舶の衝突や乗揚事故による油の排出、有害液体物質や危険物の流出、火災等の船舶の事故による災害、原子力発電所等のエネルギー施設の事故による災害、台風や津波等の自然現象による災害等の多様な事故及び災害に迅速かつ的確に対応するとともに、地震等に伴う経済的損失の低減を図るため海上からの輸送を確保する体制を強化する。

○ ヘリコプターの機動性、高速性等を活用した機動救難体制の充実強化に努めるほか、特殊な海難への対応体制の強化、救急救命士の養成、洋上救急体制の充実等により救急救命体制を強化。

○ 大規模な油や有害危険物質の排出事故等への対応体制や臨海部の施設の安全監督体制を一層強化するとともに、OPRC-HNS 議定書(2000 年の危険物質及び有害物による汚染事件に対する準備、対応及び協力に関する議定書) に対応した体20)制を確立。

○ 大規模災害対応として、物流と人流の両面における海上−港湾−陸上を結ぶ輸送を確保する広域的な連携、協働体制を確立。

? 海上保安業務体制の充実を図る

海上における総合的な安全及び法秩序を確保するため、海上においてその実態を把握、監視し、直接施策を実施する海上保安業務体制の充実を図る。

○ 巡視船艇、航空機の老朽化や旧式化による業務上の支障の早期解消を図るとともに、海洋権益の保全、沿岸水域の警戒監視体制の構築、大規模災害等に対する救助体制の強化等の新たな業務課題に対応するため、老朽巡視船艇、航空機等の

緊急かつ計画的な代替整備を推進。

○ 携帯電話からの118 番通報による位置情報、コスパス・サーサット捜索救助衛星システムによる遭難警報、船舶に搭載された等から得られる我が国周 ?AIS辺海域の船舶動静情報等を、海上保安庁が保有する各種の情報と横断的に照合で

きるシステムを構築し、救難即応体制、海難防止対策等を向上。

2.国土の保全と防災対策を推進する

? 国民の生命や財産を保護する

安全性の確保が不十分な地域において引き続き防災や減災に取り組む。その際には、施設の耐震化、津波や高潮の予測をより正確かつ迅速に分かりやすく伝達する仕組みや、土地利用施策等の多様な対策を含めた総合的な取組を行う。

○ 海岸保全施設の重点緊急点検結果を受けた、壊滅的な被害が生じるおそれがある海岸における被害防止対策をはじめ、水門の自動化や遠隔操作化、堤防護岸の破堤防止、ハザードマップ作成支援等ハードとソフトが一体となった総合的な津波、高潮(ゼロメートル地帯)対策を推進。

○ 東海・東南海・南海地震及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による津波被害が想定される沿岸域やゼロメートル地帯における耐震性が十分でない海岸保全施設(堤防、護岸等)の耐震対策を推進。

○ 海岸ごとに潮位、波高、打ち上げ高等を的確かつきめ細かに予測する高潮情報システムの構築、津波警報の一層の迅速化及び精度向上、津波、高潮、高波に関する情報提供の充実や共有化を推進し、防災機関等での情報共有の高度化を推進。

○ 地震発生の予知に寄与する海底地殻変動観測や活断層の調査を実施するとともに、大規模地震に伴う津波の挙動を明らかにするため、津波シミュレーションを実施。また、海域火山活動の監視を行い、船舶航行や漁業活動等に関する災害の防止

を推進。

○ 津波時の放置プレジャーボートの陸への乗り上げ等の防止として、一般海域を含めた係留施設の台帳管理の徹底、係留施設の指定等を実施。

○ 大規模地震発生時の避難者や緊急物資の円滑な輸送の確保に資する港湾施設の耐震化とともに、海岸保全施設の耐震性を短時間かつ低コストで判定可能な「チャート式耐震診断システム」の開発を推進。

○ 地震や津波等の災害時における、海上からの住民の避難や物資輸送等を支援するため、沿岸域における防災情報図の整備を推進。

○ 東京湾及び大阪湾臨海部等において、基幹的広域防災拠点を整備するとともに「道の駅」の防災拠点化を推進。

○ 減災対策として、道路利用者への情報提供、避難路の整備及び救援活動や物資輸送を行う上で重要な役割を果たす緊急輸送道路の確保のため、道路橋の耐震補強や高規格幹線道路ネットワークを整備。さらに、被災を受けた道路について、障害物の除去や応急復旧等の迅速な啓開を実施。

○ 津波被害リスクのある地域において、生命や財産を守るため、津波防護機能を持ち合わせた防波堤の整備を推進。

○ 災害体験の継承、防災知識の蓄積や普及に必要な分かりやすい教材の作成、これらを多くの住民に分かりやすく伝えられる人材の育成、緊急時に備えた体制の構築と防災訓練を推進。

○ 海岸侵食や津波、高潮に対する沿岸域の安全性の低下を防止、軽減するため、関係者間の連携等の仕組みを構築。

? 国土を保全し、領海及び排他的経済水域等の海洋権益を確保する

海岸侵食等の対策を行うことや、外洋域における離島の交通、情報通信やエネルギー供給等に係る基盤の確保等に関する取組により、国境離島をはじめ、領海並びに排他的経済水域及び大陸棚の基線となる国土の保全を図るとともに、日本周辺海域についての適正な海図の作成のための調査や大陸棚の限界画定のための調査、的確な監視警戒等を行い、領海並びに排他的経済水域及び大陸棚の海洋権益の確保を図る。

○ 離島、奄美群島及び小笠原諸島において、交通基盤、産業基盤、生活環境、防災及び国土保全に係る施設等の整備や離島航路の維持及び改善に対する助成、産業や観光の振興、国内外との交流の促進、人材育成の支援等ソフトとハードを一体的に実施する総合的な施策を推進。

○ 我が国の領海及び排他的経済水域等を確保する上で、重要な拠点である国境離島に対して、万全な国土保全を推進するとともに、海象観測の実施等その活用を推進。

○ 大陸棚の限界画定のための調査等の推進や、国境離島の位置情報基盤の整備を推進。また、侵食対策等の海岸の適切な維持及び管理に資する低潮線の調査を実施。

○ 排他的経済水域が画定していない日本海、東シナ海等における海底地形や地質等の情報基盤を整備し、適正な海図の作成を推進。

○ 東シナ海等において顕在化している我が国の海洋権益に関する問題への対応として、機動力や監視能力等に優れた巡視船、航空機等を整備し、厳正かつ的確な監視警戒を実施。

○ 外国漁船による不法操業に対して、特に外国漁船が多数操業している日本海、東シナ海への巡視船艇や航空機の配備等により、効果的かつ厳正な取締りを実施。

3.海洋・沿岸域環境の保護及び保全を推進する

? 海洋・沿岸域のモニター体制を強化する

継続的に海流、海水中の汚染物質、海底地盤の状況、気象、漂流・漂着ゴミ等に関する基礎データの整理、提供体制の強化等を実施し、海洋・沿岸域環境のモニター体制を強化する。

○ 国土交通省における海洋や沿岸域に関する各種情報の収集、整理、提供体制の強化を図るとともに、海域環境の順応的管理に資する波浪、潮位、水深、水質、底質等の効率的なモニタリングを行うことで、海洋や沿岸域のモニター体制を強化。

○ 地球環境に関連した海洋現象を総合的に診断し、「海洋の健康診断表」として提供。

○ 海岸を活動の場としている市民、NPO との協働により、海岸環境に関する情報の広範かつ継続的なモニタリング体制を構築。

○ 排他的経済水域や大陸棚から沿岸域までの海岸線、低潮線、海底地形、地質等の情報基盤を整備。

? 海洋汚染等に対する的確な対応を推進する

大規模油流出、漂流ゴミ、放置座礁船、流出流木及び大型構造物の漂流等が、環境や安全上の支障をきたす等の問題に対し、未然防止対策の推進及び漂着前後それぞれにおける積極的な防除の仕組みの構築等を図る。

○ 油や有害危険物質の流出、放置座礁船等による海洋・沿岸域の汚染に適切に対処するため、領海を越え、場合によっては公海上であっても大型油回収船、巡視船等を迅速に派遣する等国境を越境する海洋汚染について、積極的な防除の取組を推進するための体制等の強化や、保険や基金による被害者保護への的確な取組を実施。

○ 油流出事故が発生した際に迅速かつ的確な油防除措置等の実施に資するため、適切な漂流予測を実施するとともに、沿岸海域の自然的、社会的情報等をデータベース化した沿岸海域環境保全情報の整備を推進。

○ 漂流・漂着ゴミについて、関係省庁と連携して、その処理(回収、処分)、発生源対策を推進。

○ 海洋環境保全講習会や訪船指導等により、漁業者、海事関係者に対して海洋汚染の防止のための指導及び啓発を実施。

? 脆弱な海域の保護及び保全を推進する

船舶からの汚染を防止する必要性が高い海域を、海上輸送を確保しつつ、保護及び保全する。

○ 生態学的又は科学的理由により船舶からの汚染を防止する必要性の高い海域に対し、海上輸送を確保しつつ、これを未然に防止するための措置を導入。

4.海洋・沿岸域の自然環境や美しい景観を取り戻す

? 海洋・沿岸域の自然環境を回復させる

埋め立て、沿岸構造物の設置、海岸の消失等により失われた自然環境の回復を図るため、干潟や藻場、サンゴ礁、湿地等の保全と再生、修復を図る。また、ヘドロ、ごみ、ダイオキシン等の有害物質等の堆積、埋立用材及び骨材の採取による深掘等により、元の生態系が失われた海底環境について底質環境を改善する。

○ 流砂系及び漂砂系の連続性を確保し、流入土砂による航路埋没、海岸侵食等の課題に対処するため、関係機関が協働して流砂系及び漂砂系における総合土砂管理を推進する体制を構築。

○ 埋立造成地、工場等からの土地利用転換地、廃棄物の埋立処分地等における緑地、湿地、干潟等の自然空間の再生や創出、砂浜、藻場、サンゴ礁等の回復、底質環境の改善等による自然環境の再生を推進。

○ 珊瑚付着型のブロックや干潟の再生に関する技術開発を推進し、港湾整備等への反映を推進。

○ ダイオキシン類等の有害化学物質による底質汚染の対策を推進。

○ 青潮等の原因とされる深掘跡の効率的な埋め戻し等を実施するため、浚渫土砂等の需給や品質を調整するシステムを構築。

? 海洋・沿岸域の自然環境及び景観の維持及び保全を図る

自然海岸や砂浜、干潟等の生態系への影響を最小化するため、十分な事前環境調査等を行い、沿岸域構造物と環境及び景観との調和を図る。また、多くの海岸で見られる漂着ゴミや放置されている船舶等を処理することや、船舶からの排出ガスの削減等により、自然環境及び景観の維持、保全を図る。

○ 人工海岸の整備、構造物の設置等に際して、環境との調和を一層重視し、石積堤や緩傾斜護岸等自然と共生する取組を実施。

○ 沿岸域にゴミが異常に漂流、漂着し、これを放置することにより船舶航行への支障、海岸保全施設の機能阻害、海岸環境の悪化等が生じているため、実効的な対策を推進。

○ 廃船(繊維強化プラスティック製廃船)の環境に優FRP しい処理と、FRP 廃27)船の不法投棄、放置艇の沈廃船化等の問題に対処するため、FRP 廃船のリサイクルシステムの普及を推進。

○ 海域への廃棄物不法投棄、汚水の不法排出等の海上環境事犯に対し、関係機関と悪質事業者等に係る情報共有体制を構築し、監視取締体制を効率化するとともに強化。

○ 船舶に石油類等を積み出す際に放出されるVOC(揮発性有機化合物質) 対策を実行していくため、放出規制港湾の指定や港湾における排出ガス処理施設の整備を促進。

○ 港湾に係留中の船舶に陸上側施設から電力を供給することで、船舶のアイドリングストップを推進。

○ 沿岸部における魅力ある空間の整備を推進、支援するため、海岸景観形成ガイドラインを踏まえた防災や利用と調和した良好な海岸景観形成を推進するとともに、景観計画の策定等景観法の制度活用について地方公共団体への助言を実施。

? 水質の保全及び回復を図る

下水道の整備及び河川の直接浄化による陸域からの汚濁負荷の削減並びに水質浄化能力を有する干潟や藻場の保全、再生等を行うことにより、依然として閉鎖性水域において、赤潮や青潮が発生している状況を改善する等水質の保全及び回復を図る。

○ 水質改善が進まない三大湾等の閉鎖性海域を中心に、「全国海の再生プロジェクト」として「海の再生」に向けた各種施策、海底の汚泥除去や覆砂による溶出抑制等の海洋・沿岸域の水質改善対策、合流式下水道の改善や高度処理の推進、河川浄

化対策、環境モニタリングを、一層、総合的かつ効果的に推進。

○ 東京湾、大阪湾以外の閉鎖性海域についても、順次再生行動計画の策定に向けた取組を推進。

5.海洋・沿岸域の利用を推進する

? 海上輸送の安定化・活性化を図る

外航海運について、適切な競争環境の確保等により、高質かつ効率的な輸送サービスを安定的に提供できる体制を整える。また、内航海運の経営基盤の強化等により、新造船舶への適切な代替を推進し、内航海運の活性化を図る。

○ 我が国商船隊による安定輸送を確保するための方策の充実・強化。

○ 経済効率、環境、安全等の課題を解決する新技術の開発と実用化を支援する枠組みを創設するとともに、環境問題への対応等社会的要請に応えることのできるスーパーエコシップの普及を促進。

○ 中小零細の多い内航海運事業者のグループ化、協業化を促進し、経営基盤を強化。

? 海洋・沿岸域の経済活動を活性化させる

貿易構造や荷役形態の変化に伴う陳腐化した施設や水際線を有する付加価値の高い低未利用地について、物流拠点や国際競争産業等の立地を推進する等有効利用すること等により、沿岸域の経済活動の活性化を図る。

○ 沿岸域の低未利用地に物流や国際競争産業等新しい機能立地を促し、それに併せて拠点的な港湾から高規格幹線道路等へのアクセス道路の重点的な整備や、高度成長期時代の老朽化した運河や水路、護岸、防災・減災施設等のリニューアルを推進。

○ 「みなとオアシス」のような交流の場の形成を支援し、多目的拠点としての活用を推進。

○ 沿岸域における公共水域や港湾施設等既存ストックの適正かつ安全な活用促進に資する地域の取組に対し、フィージビリティの調査や規制等との調整等を実施し、これを支援。

? 海洋・沿岸域の新たな利用を推進する

新規航路の開拓、メガフロート等を活用した洋上発電や大陸棚海洋資源開発基地及び中小ガス田の活用を可能とする新たな輸送システムの構築等海洋の新たな利用を、技術の開発動向を踏まえ推進する。

○ 「リサイクルポート」の形成により、海上輸送による効率的な静脈物流ネットワークを構築し、循環資源の広域的な流動を促進。

○ 環境負荷の少ない内航海運による輸送への転換を促進するとともに、沿岸域ネットワーク、島や海の魅力を気軽に楽しむことができる国内旅客航路を活性化。

○ 拠点的な港湾から高規格幹線道路等へのアクセス道路を重点的に整備。

○ 中小ガス田の活用が可能となるよう、NGH(天然ガスハイドレート)輸送船を活用した新たな輸送システムを構築。

○ 海洋における風力、海洋温度差等による発電といった新エネルギーの活用に向けた洋上発電プラットフォームや大陸棚海洋資源開発基地として、メガフロートの活用を推進。

? 海洋・沿岸域の利用に関する技術の開発等を推進する

環境修復や侵食防護、高潮や津波への対策、耐震性診断、低環境負荷の船舶等の技術の開発、実用化及び普及を推進するとともに、気象、海象、水路状況等の海洋情報の活用を推進し、海上輸送の高度化等を図る。

○ 経済的で環境にやさしい船舶であるスーパーエコシップ等新技術を活用した船舶、船舶からの排出ガスに含まれる硫黄酸化物を大幅に低減するACF(活性炭素繊維) を活用した舶用高機能排煙処理システム、窒素酸化物及び二酸化炭素の排出を同時に削減する超臨界水を活用した舶用ディーゼル燃焼機関等の研究開発、実用化及び普及を推進。

○ 海上におけるインターネットやTV 電話、電子メール等の通信利用環境を改善する高速大容量の船陸間双方向通信を実現するため、海上ブロードバンドの有望な活用方策の検討、実現に向けて必要な取組の提案を実施。

○ GPS 波浪計、陸上GPS 基準局、船舶AIS 及び海洋短波レーダー等の情報のマッチングにより、船舶に対する各種航行支援情報のリアルタイムの発信を推進。

○ 環境モニタリング結果を活用しつつ、珊瑚付着型のブロックや干潟の再生等に関する技術の向上のための研究開発を持続的に実施。

○ 日本海洋データセンターが収集、管理し提供している各種海洋データを関係機関との連携により充実させ、海洋・沿岸域の基盤情報の整備を推進。

? 海洋・沿岸域の利用を支える船舶や船員を確保する

海上輸送の高度化に対応した船舶や船員を確保するため、造船技能者や優良な船員の育成を行う。

○ 海洋・沿岸域の安全確保、環境保全に資する船舶の供給を支える造船業を振興。また、造船業における技能者の世代交代に対応する造船に関する「匠」の技の円滑な伝承を推進。

○ 船員教育機関における船員養成やBRM 研修を始めとする実践的な技能の教授並びに各種の船員雇用施策により、優良な船員の確保及び育成を促進。

? 海洋・沿岸域の多様な利用を調和させる

沿岸域の利用の輻輳等を解消するため、一般と産業関連等との利用調整、国土保全と経済活動との利用調整を行い、相互に調和がとれるようにする。

○ 沿岸域の環境と産業、観光、レクリエーション等の利用との調整を図り、持続的な沿岸域の利用と保全を図るため、沿岸域の利用と保全に関する施策を国と地方及び利用者、NPO 等の適切な役割分担、相互の連携、協力、協働により、より一層

着実に実施。

○ 沿岸の大都市から排出される廃棄物最終残渣や災害時に発生する廃棄物の適切処分について、最終処分場の広域融通を推進。

6.海洋・沿岸域への親しみ、理解を増進する

? 人と海のふれあいを取り戻し、海辺のにぎわいを創出する

臨海部における親水空間の確保やアクセスの改善、プレジャーボート等による海洋スポーツやクルーズの活性化等ハード、ソフト両面において人と海のふれあいを取り戻すことにより、海辺のにぎわいを創出し、地域の活性化等に寄与する。

○ 臨海部の水辺空間が市民の親水空間、人と海の触れ合う場となるよう、臨海部の都市公園、港湾緑地、海岸等の整備を推進。

○ 水域を活用したプロムナードやビジター桟橋、水域にアクセスできる斜路や階段護岸等施設の一部として水域を効果的に取り込んだ港湾緑地の整備を行い、海辺のにぎわいを創出。

○ 港湾の資産を地域の視点から再評価するとともに、地域の産業、海に開かれた特性等港湾の資産を最大限に活用し、地元等の市民団体、地NPO 元市町村、港湾管理者、地元企業等の連携による港湾のにぎわいの創出を推進。

○ マリーナ及びフィッシャリーナ等を活用し、プレジャーボート等によるクルーズ、海洋スポーツ等のマリンレジャーの拠点や地域観光情報等の提供を行う「海の駅」の設置を地域と連携して支援し、ネットワーク化を推進。

○ 海洋におけるレクリエーションが安全かつ安心に楽しめる環境を整備するため、沿岸域の流況情報等の整備及び提供を推進。

? 海洋・沿岸域に関する知識の普及及び理解の向上を図る

海との共生について積極的な関心や協力を喚起するため、海洋・沿岸域に関する知識の普及及び理解の向上を図る。

○ 海洋・沿岸域教育に係る普及啓発活動や指導者育成、NPO 等活動団体のネットワーク化、ホームページの作成等の取組を更に拡充し、利用者からのアクセスしやすさの向上や団体同士の連携と協働をより一層促進。また、関連する基礎知識の体

系化や普及啓発の取組を推進。

7.海洋・沿岸域の総合的管理を推進する

海洋・沿岸域に関する施策を総合的、戦略的に実施するため、国家戦略的な視点を踏まえつつ、海洋・沿岸域の総合的管理について、国の施策の基本方向を定立するとともに、各地域において、関係者の共通認識の醸成を図り、各地域の自主性の下、多様な主体の参画と連携、協働による計画策定等の取組を着実に推進する。

○ 国の各種基本的な政策等との整合を図りつつ、沿岸域の安全の確保、多面的な利用、良好な環境の形成及び魅力ある自立的な地域の形成を図るため、関係者の共通認識の醸成を図りつつ、各地域の自主性の下、多様な主体の参画と連携、協働により、各地域の特性に応じて沿岸域圏の総合的な管理計画を策定するなど、各種事業、施策、利用等を総合的、戦略的に推進する。

8.国際社会との協調及び協力関係を確立する

海洋・沿岸域の安全確保や環境保全等を図るため、IMO等の国際機関の枠組みや、PSIをはじめ各種会合や訓練等海の安全や環境保全に係る国際的な取組に積極的に参画するとともに、SUA条約の改正等に伴う国内の体制の整備や、国土の水没問題等に苦慮している島嶼国への支援、国際的な沿岸防災対策への支援、日ASEAN交通連携プロジェクトの推進、ODAの活用等により、国際社会との協調及び協力関係を確立する。また、東南アジア諸国に対する海上保安機関の設立支援、海上犯罪取締能力や捜索救助技術等高度な技術や知識の移転等により、マラッカ・シンガポール海峡等を含む東南アジア海域の海上保安能力の全体的な向上を図る。

○ マラッカ・シンガポール海峡等日ASEAN 地域における海の安全や環境保全等のため、日ASEAN 海事セキュリティプログラムやOSPAR 計画等を推進。

○ 東南アジア周辺海域の海上の秩序を確保し、これを通じて我が国の海上交通の安全を確保すべく、フィリピン、インドネシア、マレーシア等へ専門家を派遣し、海上保安機関の設立支援や、東南アジア諸国への技術や知識の移転等を実施。

○ 海上阻止訓練に海上保安庁巡視船を参加させるなど、PSI の活動に積極的に参画。

○ 平成17 年10 月に採択されたSUA 条約の改正について、関係省庁の一員として批准に向けた国内体制の整備を推進。

○ PEMSEA(東アジア海域環境管理パートナーシップ) やNOWPAP(北西太平洋地域海行動計画) 等の取組に積極的に参画し、我が国の取組を東アジアに発信するとともに、日本海、黄海等の海洋環境の保全に積極的に取り組む。また、海洋汚染防止に関する取組について日仏協力会議を開催し、技術的、組織的な協力等を推進。

○ 大規模な油や有害危険物質の排出事故等への対応体制を一層強化するとともに、OPRC − HNS 議定書に対応した体制を確立。

○ シップリサイクル(船舶の解撤)や目標指向の新造船構造基準、次世代航海システム等に関するにおける検討を積極的にリード。

○ IMO やMAIIF(国際海難調査官会議) における、国際的海難についての調査協力体制推進の議論に積極的に参加。

○ ODA を通じた海洋・沿岸域に関する国際協力を推進。

○ 国土の水没問題等に苦慮している島嶼国に対し、国土保全の手法等について情報提供等の支援を実施。

○ 北西太平洋域の各国に津波情報の提供を実施するとともに、インド洋の沿岸国に対しインド洋における津波警戒システムの構築支援及び暫定的な津波監視情報の提供を実施。

○ 船舶、ブイ、フロート等の海洋観測データを準リアルタイムで国際的に収集し、地球環境に関連する海洋の情報を作成して国内外の行政機関や研究機関へ提供。

9.施策を推進するに当たっての基本的考え方

海洋・沿岸域に関する施策については、国土交通省として以下の基本的考え方を十分踏まえ、推進していくこととする。

? 総合的、戦略的な取組

海洋・沿岸域に関する問題は、それぞれ個別に存在するのではなく、相互に関係するものが多く、また、例えば海岸侵食対策のように山地や河川から海岸に土砂を適正に供給する総合的な土砂管理が必要であるなど、陸域、河川等との関係で生じているものもある。

さらに、安全の確保や国土の保全のように中長期的な視点に立って施策を組み合わせて実施することが効果的なものもあることから、関係機関が連携し、関係する施策を総合的、戦略的に実施する。

? 国際的な視野に立った取組

我が国はすべての国境を海域で画し、海上における安全、離島管理、資源やエネルギーの利用及び開発、地球規模の環境問題等海洋に関する課題の中には、国際的な性格を帯び、その解決に当たって国際的な協力が不可欠であるものもあるため、国際的な視野に立った取組を進める。

また、海洋・沿岸域政策に関する幅広い分野に精通し、かつ、国際的枠組みに参加し、我が国の意見を発信していくことができるような人材の育成を図る。

? 国と地方の役割分担、連携及び協働

海洋・沿岸域に関する問題は多岐にわたり、地域的な問題として単独の市町村が取り組むべき問題から、複数の都府県にわたる広域の連携が必要な問題、排他的経済水域及び大陸棚における問題や国際競争力の根幹を担う海上輸送の確保のように国が取り組むことが必要な問題があることから、今後は、国際動向に応じた国の立場を踏まえ、国と地方、また、地域間の役割分担を明確にするとともに、重層的な取組が必要な分野について、連携、協働して取り組んでいく。

? コンセンサスの状況に応じた取組

海洋・沿岸域に関する問題については、多様な価値観が存在し、また、利害関係が複雑であることが多いことから、地方公共団体、漁業者、産業界、海運事業者、海洋レジャー関係者、各公物管理者、地域住民、環境保護団体その他のNPO等多くの関係者の間の情報共有や共通認識の醸成を図り、そのコンセンサスの形成状況に応じて、取組を進める。また、取組に当たっては、関係者の連携、協働の下、試行的に良好な環境を形成することによって理解と協力を得る等の方策も進める。

? 持続的な取組

海洋・沿岸域に関する問題の多く、例えば、干潟や藻場の回復といったことは、長期にわたる取組が必要であるとともに科学的、技術的に解明されていないものもあることから、持続的な取組を着実に推進していく。

? 先行的な取組

良好な環境はいったん損なわれると回復が困難となる場合が多いことから、海洋・沿岸域の海洋環境や自然環境を守るために、損なわれる前に環境のモニタリングや科学的、技術的な分析評価を十分に実施する等の先行的措置を講じる。

? 多様な主体の参画促進

沿岸域における問題については、現在でも地域住民やNPO が参画し、取組を行っているところであるが、特に環境の保全や、海を活用した地域づくり等を中心として、引き続き地域住民、NPO の力に期待するところは大きく、一層の参画を促す。

? 効率的、効果的な施策の実施

国及び地方公共団体とも要員や財源の確保が厳しい中、不断の組織体制の見直し等と併せて、事前の施策効果を見極め、担当部局間の連携、メリハリのある施策の展開、重点施策への要員の集中、民間やNPO との協働等により、効率的かつ効果的に施策を実施する。

本大綱にまとめた施策のうち、法制の整備が必要なものについては、海洋政策を巡る諸状況を踏まえつつ、その整備に向けて検討を進めることとする。

また、本大綱にまとめた施策のうち国土計画上重要な事項については、国土形成計画(全国計画及び広域地方計画)の案において、関係府省とも調整の上、位置付けを図るものとする。

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/010621_2/02.pdf

2009年12月29日

第18回瀬戸内海広域漁業調整委員会

第18回瀬戸内海広域漁業調整委員会

1.日時

平成21年3月3日(月)14時00分

2.場所

神戸市中央区下山手通5−1−16パレス神戸2階「大会議室」

3.出席者指名

?出席委員

糠善次/ 川本信義/ 山本正直/ 小田英一

福池昌広/ 高橋昭/ 前田健二/ 宮本憲二

藤本昭夫/ 坂井淳/ 原一郎/ 荒井修亮

以上12名

臨席者

水産庁資源管理部管理課課長木實谷浩史

課長補佐渡邉顕太郎

九州漁業調整事務所次長佐藤愁一

独立行政法人水産総合研究センター

瀬戸内海区水産研究所部長岩本明雄

資源管理研究室長永井達樹

研究員片町太輔

中央水産研究所主任研究員石田実

和歌山海区漁業調整委員会事務局長田上伸治

大阪海区漁業調整委員会課長補佐狭間文雄

専門委員小菅弘夫

大阪府環境農林水産部水産課課長補佐亀井誠

兵庫県農政環境部農林水産局水産課資源管理係主査峰浩司

兵庫県農政環境部農林水産局水産課漁政係主査森本利晃

岡山海区漁業調整委員会次長佐藤二郎

広島海区漁業調整委員会専門員山根康幸

山口県農林水産部水産振興課主任岡田浩司

徳島県農林水産部水産課技師西岡智哉

香川海区漁業調整委員会副主幹宮川昌志

香川県農林水産部水産課課長補佐井口政紀

技師益井敏光

愛媛県農林水産部水産局水産課資源管理担当係長加藤利弘

愛媛県農林水産研究所主任研究員河本泉

主任研究員関信一郎

福岡県豊前海区漁業調整委員会事務主査竹馬悦子

大分海区漁業調整委員会事務局長日隈邦夫

大分県農林水産部水産振興課副主幹大塚猛

愛媛新聞社大阪支社編集部長芝充

瀬戸内海漁業調整事務所所長佐藤力生

調整課長馬場幸男

資源課長森春雄

指導課長小林一弘

資源管理計画官平松大介

資源保護管理指導官中奥美津子

調整課許可係長酒井仁

調整課調整係玉城哲平

資源課資源管理係長松本貴弘

資源課資源増殖係長萩原邦夫

資源課漁場整備係正岡克洋

4.議題

1.サワラ瀬戸内海系群資源回復計画について

2.周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画について

3.カタクチイワシ瀬戸内海系群(燧灘)資源回復計画について

4.トラフグ資源管理の検討状況について

5.その他

5.議事の内容

(開会)

(馬場調整課長)

ただいまから第18回瀬戸内海広域漁業調整委員会を

開催いたします。

それでは前田会長、議事進行をお願いいたします。

(挨拶)

(前田会長)

さて、本日の委員会ではサワラ瀬戸内海系群資源回復計画、周防灘小型機船底びき網漁

業対象種資源回復計画、燧灘カタクチイワシ資源回復計画について平成20年度取組の実

施状況と資源状況についての報告をしていただきまして、また平成21年度の取組などに

ついてご審議いただくことといたしております。

更にはトラフグ資源管理の検討状況、平成21年度予算についてもご報告いただくなど

盛りだくさんの内容となっております。

また、ご案内のとおり委員の皆様におかれましては現在の委員の任期が平成17年10

月1日から4年間、今年の9月末日までが任期となっております。緊急の予定がなければ

本日が最後の委員会になろうかと思います。委員の皆様におかれましては最後まで活発な

ご議論をお願い申し上げます。

(木實谷管理課長)

ご承知のとおり広域漁業調整委員会でございますけれども、都道府県の区域を越えて分

布回遊する資源の適切な管理を目的として設置されまして、国が作成する広域の資源回復

計画を中心としてご審議をいただいているところでございます。

現在、全国で18の広域計画そして46の地先計画が実施されておりまして資源回復の

ための取組が全国的に展開されてきているところでございます。瀬戸内海を管轄いただい

ております本委員会の関係では現在までに3つの広域計画が作成実施されているところで

ございますけれども、皆様方の不断のご努力により資源の回復が更に図られることを期待

しているところでございます。

改めて申し上げるまでもなく水産庁といたしましても、この資源回復計画につきまして

は主要施策の1つでございまして今後とも一層推進していくということにしているところ

でございます。現在取り組んでおります資源回復計画につきましては、徐々に回復が見ら

れ始めている計画もございまして、このような資源については将来的には漁業者がみずか

らの力で管理していくような方向にもっていくというのがこれからの課題ではないかとい

うふうに考えているところでございます。

一方で、漁業経営を取り巻く情勢につきましてはご承知のとおりいまだ予断を許さない

状況にございますけれども、適切な資源管理に取り組み水産資源の維持回復を行っていく

ことは、将来的に活力ある漁業構造の確立にもつながっていくものと考えておりまして、

資源管理を目的として設置されました広域漁業調整委員会の役割は一層期待されるものと

考えているところでございます。

なお、広域漁業調整委員会につきましては委員の皆様の任期が一期4年となっておりま

して、現在第2期目の最終年を迎えているということでございます。平成13年に漁業法

が改正され広域漁業調整委員会制度が設けられ、その中で資源回復計画を中心とした課題

に鋭意ご尽力を賜りました皆様のおかげで、資源回復計画も今や全国的な展開になってい

るところでございます。これまで各委員の皆様方が払ってこられましたご努力に対して重

ねて御礼申し上げますとともに、残されました半年の期間におきましても資源管理、漁業

調整といった課題に対しまして引きつづきご支援、ご協力をお願いする次第でございます。

本日はさわらの資源回復計画を始め、盛りだくさんの議題となっているというふうに承

知しております。皆様の有意義なご審議が行われまして、今後さらに瀬戸内海における資

源管理が推進されますよう祈念いたしまして、簡単ですけれども開会のあいさつとさせて

いただきます。

(資料確認)

(前田会長)

それでは、本日使用いたします資料の確認を行いたいと思います。事務局よろしくお願

いします。

(馬場調整課長)

それでは、お手元にお配りしております資料でございますが、まず議事次第、委員名簿、

出席者名簿それから本日の会議での資料としまして資料1−1から1−3までサワラの資

源回復計画関係の資料。資料2−1から資料2−3まで周防灘小型機船底びき網資源回復

計画の資料。資料3−1から3−3までがカタクチイワシ資源回復計画の資料。資料4ト

ラフグ資源管理に関する主な取組。資料5平成21年度予算関連資料がございます。それ

から参考資料といたしまして瀬戸内海で行っている広域種の資源回復計画等に関します資

料をホッチキスどめで配付しております。ざいます。

(議題1 サワラ瀬戸内海系群資源回復計画について)

(前田会長)

それでは早速、議題1「サワラ瀬戸内海系群資源回復計画の一部変更について」に入り

ます。

まず始めに20年度の実施状況について事務局より報告していただき、次に瀬戸内海区

水産研究所からサワラの資源状況などについて説明をしていただきます。その後、21年

度の取組につきましてご審議いただきたいと思います。

それでは本年度の実施状況について事務局から報告をお願いいたします。

(平松資源管理計画官)

瀬戸内海漁業調整事務所資源管理計画官をしております平松でございます。

まず資料1−1を用いまして、ご説明をさせていただきたいと思います。座って説明を

させていただきます。

サワラ資源回復計画の平成20年度の実施状況につきまして、資料1−1の表紙をめく

っていただきますと漁獲努力量削減措置実施状況図1ページがございます。こちらの実施

状況図から資料の5ページまで、種苗放流それから漁場整備等の実施状況につきましては

前回の委員会での報告内容と重複いたしますのでここではご説明を割愛させていただきま

す。

資料の6ページをご覧いただきたいと思います。こちらに平成20年の漁獲量の速報値

を載せてございます。6ページの1番の漁獲量の表の欄外、右側に速報値として括弧書き

で各年の数量を書いているところでございます。こちらの数値につきましては、農林水産

省の統計部が半年ごとに速報値として集計しております数値の平成20年の上半期、下半

期の合計の数字を掲載させていただいております。平成20年につきましては、瀬戸内海

の漁獲量が752トンということで集計をされてございます。これと同じ速報値の平成1

9年の数字を見ていただきますと803トンということで速報値の対前年比が94%、マ

イナス6%ということになってございます。私どもの事務所の方で各府県の担当の方から

漁獲状況を聞き取っております情報を整理いたしますと、やはり同様に数%前年を下回る

というような情報をお聞きしてございます。こちらにつきましては、確定値はもう少し時

間が経ってから出るということでございますが、平成20年は平成19年の漁獲量の確定

値1,081トンを若干下回るのではないかと想像をしているところでございます。

平成20年の漁獲量の統計の数字につきましては以上でございますが、6ページの2番、

下の方ですがこちらの方には当広域漁業調整委員会指示で漁獲量の上限が定められており

ます。はなつぎ網、さわら船曳網、サゴシ巾着網、こちらの漁獲量の報告が各県からござ

いましたので、その数値を掲載させていただいてございます。それぞれ表にございます制

限値以内での操業が実施されたというところでございます。

漁獲量については以上でございますが、次に資料の7ページに岡山県が今年度実施いた

しました試験操業調査の結果、それから8ページから9ページには同じく香川県で実施さ

れました試験操業調査の結果を載せてございます。

まず、7ページの岡山県の調査結果でございますが今年度、昨年の10月に試験操業が

3回実施されてございます。真ん中の2番の試験操業結果のところの平成20年の欄をご

覧ください。3回の試験操業によりましてサゴシが197尾漁獲されております。その下、

1隻あたりのCPUEも65.7ということで、それぞれ平成19年の結果を上回る結果

となってございます。197尾の漁獲されたサゴシのうち、放流魚がどれだけ含まれてい

たかというものにつきまして7ページ一番下の表3に漁獲サゴシのデータと右側に放流さ

れたサワラのデータの結果を載せております。平成20年につきましては、197尾のう

ち放流されたものが1尾ということで混獲率は0.5%という結果になってございます。

昨年、一昨年と比べて混獲率が非常に低い結果というのが今年の特徴でございます。

同様に8ページから9ページの香川県の調査結果も傾向といたしましては、ただいまの

岡山県と同様の傾向となってございまして、まず8ページの2番の漁獲状況の1番下の右

端、平成20年の結果といたしまして3回の試験操業で107尾のサゴシが漁獲され、1

隻あたりの漁獲実数も17.8尾ということでそれぞれ前年を上回っているという結果で

ございます。また9ページに漁獲されたもののうち放流されたサワラがどれだけ含まれて

いたかということで表になってございますが、こちらの平成20年のところをご覧いただ

くと、左側の漁獲サゴシ107に対して放流サワラの尾数が1尾ということで混入率が約

1%という形になってございます。それぞれ傾向といたしましては、先ほどの岡山県と同

様な傾向になっているというところでございます。

このように両県とも試験操業での漁獲は昨年よりも多いということ、それから全体の漁

獲の中に占める放流されたサワラの割合が少ないということ、相対的に見ると全体の天然

のサワラ加入が多いということを示す結果となってございます。ただ、近年では加入が卓

越いたしました平成14年ほどの結果にはなっていないというところがございます。若干

漁獲がいいのではないかというような推定もしておりますが、これらの加入状況につきま

してはまた後ほど瀬戸内海区水産研究所の方からの報告にも触れられますのでそちらに譲

りたいと思います。

岡山県、香川県の両県で実施されております試験操業こちらにつきましては、播磨灘の

休漁期間に実施されるものということで、本委員会指示との関係により事前に委員会へ調

査計画の報告、また結果の報告を行うということにされております。平成21年度につき

ましても今年度と同様に調査が計画されておりまして、資料の10ページ、11ページに

それぞれ来年度の調査計画が提出をされていることをご報告いたします。

それから平成20年度の実施状況、最後になりますが資料の12ページ一番後ろでござ

いますが、TAE管理の実施状況を取りまとめてございます。府県別に数字が書かれてお

ります表の一番右端に全体の合計値といたしまして、設定された努力量が12万3,67

4隻日に対しまして平成20年度のTAE管理期間での操業隻日数が2段目の1万5,9

13隻日となってございます。設定値に対する割合といたしましては13%となっており

まして、こちらの出漁隻日数につきましては平成15年度にこのTAE管理を開始して以

降、最も少ない値ということになってございます。

簡単ではございますが平成20年度、本年度のサワラ計画の実施状況についての説明は

以上でございます。

(前田会長)

ただいまの報告につきまして何かご質問はございませんでしょうか。

それではご質問もないようですので、つづきましてサワラの資源状況につきまして瀬戸

内海区水産研究所の永井室長さんより説明をお願いいたします。

(永井室長)

図は漁獲量の経年推移です。横軸が年、縦軸が千トン単位で示した漁獲量です。青が瀬

戸内海の東部、紀伊水道から備讃瀬戸まで、赤が燧灘から伊予灘、あるいは周防灘までの

西部を示します。漁獲量は一番多いときで6千トンを超えましたが、1986年をピーク

に減ってきました。1998年に香川県、岡山県、兵庫県が自主規制を始めてから、徐々

に漁獲量は回復してきて、2000年からは資源回復計画が行われているところです。

2007年の漁獲量は図では1,108トンと記入しておりますが、先ほどの平松さん

の説明で新しい推定値は1,081トンとなっています。漁獲物の年齢を見ますと昔は3

歳、4歳をとっていたのですが、1980年代に入ってから2歳、3歳、1990年代に

入ると1歳、2歳が中心となり、漁獲物の低年齢化が進んいます。とり方としては悪くな

ってきています。

次に資源量の推移ですが、縦軸に漁獲物の年齢組成を基に資源計算して求めた資源量の

経年推移を示しました。一番多いとき1987年で1万6千トンくらいあったものがずっ

と減ってきて、2007年には2,282トンと1987年の14%に減っています。そ

の後、資源量は少し回復してきましたが、ここ4年ほどやや減少ぎみで推移しています。

一時の悪いときは脱したけれど、やや減りぎみで推移しています。

それから資源量に対してどのくらい漁獲しているかという漁獲割合を赤で示しておりま

すが、一時に比べてその割合が高くなってきており、漁獲圧力が増してきています。

次に親魚量(トン)と加入尾数の関係です。横軸に親の資源量をとりまして、縦軸にそ

の年に生まれて秋に加入したサゴシの資源尾数をとっています。図を見ると、親が多いほ

ど子供も多く加入していることがうかがわれます。両者に直線の関係を当てはめると青い

ラインになります。最近年の1998年以降を切り出してみると右の図ですが、同じブル

ーの直線で示していますが、これは2つの図で同じものです。要するに親が多いと子供も

多い、ただ2002年というのは親がそれほど多くなかった割には加入がよかった、強い

年級が生まれてきた。これに対し2004年は親が多かったけれど、期待したほど子供が

生まれてこなかったわけです。いずれにしても最近はこの直線より少し上に点がくるいい

傾向があるのですが、それが親の増加につながっていない。というのは0歳秋から1歳の

間の魚がまだ小さいうちに漁獲されて、親の増加につながっていないと言えると思います。

先ほど2004年は親が多かった割に子供の生き残りが悪かったということを言いまし

たが、その理由として1つ考えられるのはこの年には御承知のように6月から10月に台

風が10個来襲して史上最高ということがありました。この年サワラの卵が多かったとい

うことがネット調査でわかっておりますが、仔魚が少なかった。小さいうちに海が時化て

魚の生き残りが悪かったのかなと思っています。

それから2006年については、2005年の12月から40年ぶりの低温という厳し

い冬でして、表面の水温がこれは大阪湾の例ですけど例年に比べて5度くらい低かった。

その影響がずっとサワラの産卵期まで持ち越してきまして、サワラの産卵時期は開始が遅

れましたが、逆に低温のため産卵の終わりが細く長く続いたという特徴があります。漁獲

の経過や年齢別の漁獲の状況から見て、2006年は非常に低温で、産卵に影響は受けた

が、結果として細く長くつづいた産卵で2006年の加入はそれほど悪くなかったと理解

しています。

いろいろと環境が不安定な例を示します。図の横軸が1月から12月の平年の水温の平

均値ですが、それに対して2006年とか2007年がどうかと比べました。香川県の1

0メートル水温の平年偏差ですが、海域は幾つかあります。3つほどまとめて言いますと、

特徴として2006年は先ほど言ったように平年を下回る水温がずっと続き、3月に平年

値を少し超える時がありますが、低温の年でした。2007年は逆に平年より非常に暑く

て、一番高い時は平年偏差より2度くらい高い場合も見られました。魚の場合1度水温が

高いと人間で言えば5度とか10度に相当すると言われています。水温がかなり高いとい

うことがサワラの仔稚魚の生産率を低下させていないか、つまり2007年生まれの生き

残りがどうだったかということを考える上で、水温が高かった影響を考えていかないとい

けないと思います。

資源評価のまとめとして、2007年の資源量は2,282トンで1987年に比べて

14%と低位です。それから2007年の資源水準は低位で過去5年の動向は減少、生物

学的に望ましい漁獲の係数であるF30%は、現状の漁獲の係数に比べて41%、つまり

現状の漁獲圧力が望ましい状態に比べて非常に高い。望ましいというのは生物学的にサワ

ラにとって優しいという意味なんです。現状はちょっと漁獲圧力が高いと評価しています。

それから2007年の加入は生き残りが悪かったかもしれないということで少ない恐れが

あると考えています。このように特徴的な年の状況を言いましたが、環境が不安定に推移

することが多いので、加入が環境の影響を受けやすいということが最近続いていると考え

ています。

次は漁獲量の動向を図にしたものですが、2008年の東西別漁獲量、左側の柱が春漁、

右側が秋漁、高さが漁獲量、それから赤が全年を下回っている場合、青が前年を上回って

いる場合を示しています。ですから東部の場合春漁は前年を上回って1.1倍、秋漁は0.

6倍でした。西部の場合は1.0の赤ですから前年をやや下回ったもののほとんど1に近

い、秋は1.8倍と秋が良かったことを示します。

図は春漁、秋漁を府県別に示したものです。瀬戸内海の内の方で春も秋も青のところが

見られますが、外側では秋が青だけれども、なかには例えば徳島県のように前年比秋が0.

6倍というところもあります。兵庫県は春も秋も0.6倍、大阪府は0.2倍、0.4倍

で、大阪湾あるいは播磨灘のあたりはよくなかったことが分かります。

次は4月から7月を春漁と定義しまして、その東西別の割合を示しています。今度は左

側がサワラ銘柄、右側がサゴシ銘柄の漁獲量です。東部では春にサワラは1.1倍、サゴ

シは1.0倍、合計163トンでした。西部ではサワラが1.1倍、サゴシが0.5倍で、

春サゴシが西部で悪かった。次の図は府県別に示したものですが、サワラでは香川、広島

で前年を上回って、大阪、兵庫などで下回った。サゴシでは香川、岡山、広島で前年を上

回り、兵庫、愛媛で下回った。

次に8月から12月を秋漁として示しています。8月から12月には東部のサワラで前

年を下回り0.4倍でした。サゴシは前年を上回り3.0倍でした。西部についてはサワ

ラもサゴシも前年を上回って1.1倍と6.7倍です。この2008年はサゴシの銘柄が

東部で3.0倍、西部で6.7倍と前年比で高い値が得られているのが特徴です。それを

府県別に示したものが次の図ですが、サゴシでは大阪と大分で前年を下回ったほかは大体

前年を上回るところが多かった。

それでは次に2008年の秋の漁獲の動向について説明します。

これは大阪府の資料ですが、南部の標本組合の機船船びき網漁業の漁獲量を示していま

す。一番上はシラスの漁獲量、縦軸がトンで横軸が1月から12月まで。ヒストグラムが

平年で赤が2008年、青が2007年、黒が2006年の直近3年ですが、平年と比べ

て2008年は10月にシラスが割と多かったというのが特徴的です。

カタクチイワシについては8月、9月がピークですが、前2年に比べて2008年はち

ょっと悪かった。

サワラについては2006年、7年に比べてピークが余りはっきりしない。10月が一

応低いピークなんですが、余りよくなかったということになります。カタクチが余りよく

なかったということでサワラもよくなかったのかと思われます。ただ10月にシラスがと

れたというところが目新しいと思います。

サワラの尾叉長組成の方ですが、これも大阪府の資料ですが、流網の尾叉長組成が主で

す。9月から12月まです。一番上は曳網でして、9月に曳網でとれたものは46センチ

程度で例年に比べて魚体がやや小さかった。小さかったので、これが流網にかかってこな

かった。50センチより小さかったということであまり流網にはかかってこず、9月は1

歳魚、同じく10月、11月も大阪では1歳魚主体の漁獲であり、0歳魚、その年生まれ

のサゴシがとれたのは12月に入ってからだった。

2008年生まれのサゴシは多いんだとか、それほどでもないという情報がいろいろあ

るわけですが、これについてちょっと御説明しますと、2008年の秋のサゴシの漁獲は

香川県の資料では東部の引田で、これが2008年の秋のサゴシですが、加入が非常によ

かった2002年、それからそれ以降比較的よかった2005年に比べて、2008年は

2002年ほどではないけれども2005年並みであるという数字となっています。それ

から西の方の香川県の伊吹の資料では2005年に比べてもやや小さい半分以下の数字に

なっております。それから高松中央卸売市場での9月から12月の香川県産のサゴシの入

荷量、取扱量は2005年あるいは2002年並みの数字になっております。先ほど御紹

介があったように試験漁獲では2002年の0.4倍、2005年の0.8倍ですから、

2002年に比べるとやはりそれほど多くないが、その次に比較的よかった2005年と

同じかやや下回る程度じゃないかという数字になっています。

愛媛県のサワラとサゴシの資料を分析しますと、2008年秋のサゴシの豊度、1隻1

日あたりの漁獲尾数あるいはキログラム数、川之江と埴生ではキログラム、西条と河原津

では尾数です。2002年から2008年について色別に示しておりますが、2008年

のCPUEで見ると川之江と埴生では2002年並み、2002年というのは図で黒です。

西条と河原津では2002年を下回る。このように、2008年が2002年ほどではな

いということで、良いという情報と悪いという情報が半ばとなっています。

それから、同じ愛媛県でも伊予灘では、月別の漁獲量で図はないのですが、サゴシにつ

いて数字を整理したものを県からいただいたのですが、2005年の漁獲量を1としまし

て、2006、2007、2008年の漁獲量はそれぞれ1.5倍、2.2倍、1.9倍

となりまして、2005年に比べて2008年のサゴシは2倍近い漁獲量で、サゴシが比

較的とれています。

管理方策への提言として、毎年70万尾の加入がないと資源は持続しない。親の資源は

2歳魚主体で若齢化しておりまして、年齢構成も単純化している。そのために環境が悪く、

再生産において仔稚魚の生残が悪い年があると、資源が大きな打撃を受ける恐れがあると

考えています。ですから、サゴシの漁獲を抑えて親を残して、加入動向を見守ることが重

要です。そして、環境や加入、再生産の不安定さを考慮しますと資源回復計画での取り組

みの強化が望まれると考えております。

それから、次は補足なんですが平成20年度第1回サワラブロック漁業者協議会、9月

24日の会議で各県の漁業者の方々から研究サイドへいろいろ要望が出ました。大きなも

のとしては3つほど出たんですが、それに対して私の方でできる範囲で資料を整理して回

答したので、簡単にご紹介したいと思います。

1番目は地域別の放流効果、放流しているが、地域別に漁獲量への反映がどうなってい

るのか示してほしいということです。2番目はサワラがどうして播磨灘に入ってこないか

説明してほしいということです。これに対して非常に説明は難しい、なかなかいい説明が

できないのですが、後でお見せする図の2や小路・益田両先生の講演要旨を見てください

と説明しました。それから、3番目に海の変化、瀬戸内海の海の変化とか温暖化に関する

情報を提供してほしいということで、これについては後で表1をお見せしますが、東シナ

海とか日本海、瀬戸内海に関しての状況を私の方でまとめさせてもらいました。参考資料

として委員の先生のところには「海洋と生物について瀬戸内海の魚類生産に変化はあった

か」というテーマで私が書いたものをお配りしております。これはブロック漁業者協議会

でもお配りしたものです。

サワラの放流魚については、ご承知のように内部標識として小さい卵とか仔魚の段階で

赤い標識を入れております。ですから成魚あるいはサゴシでも、漁獲して頭の中の耳石を

調べたら放流物か天然物かがわかります。その天然物に対して放流物の割合が何%かを海

域別、それから年齢別、それから年別に放流魚の混入率としてまとめました。御覧になっ

てわかるように0歳のところでは混入率が非常に高いです。ただ年齢が高くなるほど値は

低くなっています。図には播磨灘の兵庫県、播磨灘の岡山県、播磨灘の香川県などでの混

入率の数字がありまして、これに漁獲物の年齢組成を別に持っておりますので、両者をか

けてどのくらい放流魚が漁獲されているかというのを直近の3年について推定して図中に

数字としてあげています。

ここでちょっと分かりにくいんですが、赤い色は瀬戸内海、兵庫県の播磨灘で再捕され

たものですが、西部放流分を示しています。図では厚みをもっていませんので1尾とか2

尾なんですが、西から東に来たものが再捕されています。それから瀬戸内海西部なんです

が、燧灘、香川県沖、愛媛沖、安芸灘、伊予灘での特徴として、安芸灘、伊予灘では混入

率が低い、放流物の再捕がない。それからもう1つの特徴は香川沖でも愛媛沖でも燧灘に

ついては、この緑色は厚みをもっていますので、瀬戸内海東部で放したものが備讃瀬戸を

通って西部の方にかなりきていることを示します。ただ、東に比べると西では混入率はそ

れほど高くはないということが特徴です。いずれにしても地域別、年別、年齢別にこのよ

うな混入率となっており、それが漁獲量にどう反映しているかをブロック漁業者協議会で

お示ししました。

それから、後で読んでもらえばいいんですが広島大学小路先生、京都大学益田先生、こ

ういった先生方の指摘として、瀬戸内海のサワラを増やすにはやはりカタクチイワシをは

じめとするサワラの餌となりうる資源の管理をきちんとしないと本格的な回復はないんじ

ゃないかという指摘がなされています。

それについて同じようなことなんですが、灘別にカタクチシラスの漁獲量とかシラスと

カタクチイワシの漁獲量の比、そういったものを灘別に私の方で整理しています。言いた

いことは、シラスの漁獲量が瀬戸内海東部の方で多いものですから、資源としては安定し

ていてもカタクチイワシの影を見ることがどうしても少なくなる。カタクチイワシがいれ

ば、2004年の春に五色で見られたように、カタクチイワシにサワラがつくというふう

なことがありますので、やはりシラスで先取りしてカタクチイワシの影が薄いと、サワラ

が滞留する機会というのは少なくなってくるのだろうと考えています。ただ、シラスとい

うのは非常に大きな漁業を支え、商業的にも価値が高いですから、そっちの方が重要だと

考える行政の方もいるし、漁業者の方もいるわけで、なかなかその辺が難しいところだと

思います。

あと東シナ海、日本海についてはどういった異常現象が見られるかということで1つだ

け言いますと、サワラの東シナ海系群に見られる漁獲量の北への偏りは1999年以降に

日本海の北区で始まりまして、2000年以降太平洋北区、要するに青森の三沢の方や福

島の方で漁獲がかなりあがってきているという情報があります。もう1つ言えば例えば従

来沖縄の魚であるグルクン、これが沖縄での漁獲量が減って、2005年から長崎とか宮

崎で漁獲量が増えていたのが、2008年には福岡で増えているというふうに魚の分布が

更に北へ上がってきているような傾向があります。以上こういったことを瀬戸内海ブロッ

ク漁業者協議会で報告させていただきました。

以上です。

(前田会長)

どうもありがとうございました。

ただいまの説明によりますと、サワラの資源状況につきましては平成19年の資源水準

は低位で動向は減少傾向にあるとのことです。また親魚資源は2歳魚が主体で若齢化し年

齢構成が単純化しているため、再生産や稚魚の生産が悪いと資源に大きな影響を与える恐

れがあるとのことでございます。このため環境や加入の不安定さを考慮すると資源回復計

画での取組強化が望まれるとのご報告でございました。

何かこのご報告に対して質問等がございませんでしょうか。

それではないようですので次に移ります。平成21年度の取組の審議に移ります。

昨年10月の委員会におきまして、休漁期間の変更に関する検討状況の報告がありまし

た。それによりますと伊予灘関係県で休漁期間変更に関する検討を進め、ブロック漁業者

協議会において意見集約を図り、本日の委員会で計画変更について審議したいとのことで

した。

まず事務局より伊予灘の休漁期間の取り扱いを含めた平成21年度の取組について説明

していただきまして、その後、配付資料には含まれておりませんけれども新たな資源管理

体制の構築に向けた検討を行っているということでございますので、その検討条件につい

て報告していただきます。それでは事務局、よろしくお願いします。

(平松計画官)

では、資料につきましてはサワラ資料の1−3でございます。

まず始めに、先ほど会長の方からもございましたとおり伊予灘の休漁期間の変更に関す

る検討状況、検討結果でございますが、前回の委員会では試験操業ですとか既存の研究デ

ータを基にした行政研究担当者会議の検討結果といたしまして、休漁期間を変更しても現

状より漁獲量が増加する可能性が低いということが考えられる等の報告を行い、またこれ

らの結果を踏まえまして伊予灘の関係県におきまして休漁期間の変更案に対する検討を進

めるとご報告いたしました。それらを2月に開催されますブロック漁業者協議会で持ち寄

り、検討を加えて意見の集約を行うということでその後の取組の方針を説明させていただ

きました。

これにつきまして昨年の10月以降、伊予灘関係県の方で検討が行われてきたわけでご

ざいます。2月にブロック漁業者協議会が開催されましたが、その場で伊予灘の関係県と

いたしまして山口県それから大分県、こちらの漁業者協議会の代表委員の方から県内の協

議状況についてご報告がございました。両県ともこの休漁の期間変更については了解する

ということでございました。これらを受けまして2月10日に開催されましたブロック漁

業者協議会におきましては、この伊予灘の休漁期間を15日間後ろの方へずらすという変

更案について了解が得られたというところでございます。これらを踏まえまして本日、来

年度のサワラ計画の取組案ということでまとめさせていただいてございます。

それでは、資料1−3表紙をめくっていただきまして、1ページの漁獲努力量削減措置

(平成21年度案)という地図のページをご覧ください。

内容につきましては、ただいま申し上げましたとおり伊予灘海域での休漁期間につきま

してサワラ流し網漁業(山口・愛媛・大分)としているところですが、こちらの休漁期間

5月16日から6月15日ということにさせていただいております。これが、本年度5月

1日から5月31日までとしていたところからの変更箇所でございます。

その他の海域につきましては、本年度と全く同様の休漁期間として実施したいと考えて

ございます。また、瀬戸内海全域での流し網の目合い規制10.6センチにつきましても

今年度と同様の内容となってございます。来年度の漁獲努力量削減措置につきましては伊

予灘を変更した形でこのような取組で進めたいと考えてございます。

つづきまして、2ページめくっていただきまして種苗生産・中間育成・受精卵放流の取

組、来年度の実施予定を載せてございます。

同様に3ページには広域漁場整備及び漁場環境保全の来年度の事業の実施予定を取りま

とめてございます。放流それから漁場整備、両方につきましておおむね今年度と同じ内容

の実施予定をしてございます。来年度の漁獲努力量削減措置、種苗放流、漁場整備につき

ましてはただいまご説明申し上げました内容で実施したいと考えてございます。

このうち、休漁期間に係ります漁獲努力量の削減措置につきましては休漁期間変更とい

うことでございますので、資源回復計画本文の変更が必要になってまいります。こちらに

つきまして資料の4ページから8ページにかけまして、サワラ瀬戸内海系群資源回復計画

一部変更案という形で新旧対照表のスタイルで載せております。表の右側が現在の回復計

画の文章、左側が変更案になってございます。資料の4ページ、新旧対照表になる部分で

すが、こちらの一番下のところ、漁獲努力量の削減措置の表にあります伊予灘の部分でご

ざいますが、こちらにつきまして現行の5月1日から5月31日という期間を表の左側の

5月16日から6月15日というふうに変更をさせていただきたいと考えてございます。

また、規制措置の内容の変更はこの点のみですが今回の一部変更に併せまして7ページ

にございます海域の定義の中の灯台名につきまして通称名から正式名称に改めさせていた

だくという措置を1ヶ所させていただきたいと考えてございます。変更箇所はその2ヶ所

でございます。

それから資源回復計画におけます休漁等の措置につきましては、これらの措置を担保す

るための瀬戸内海広域漁業調整委員会指示につきましては資料の9ページから11ページ

に案を載せてございます。

こちらの内容につきましては、11ページをご覧いただきたいんですが先ほどご説明い

たしました伊予灘の休漁期間、こちらにつきまして変更後の休漁期間に対応した内容での

設定を考えてございます。

以上が平成21年度のサワラ資源回復計画の措置案でございます。

それから、これから資料はございませんので口頭での説明をさせていただきたいと思い

ますが、このほかに現在資源管理体制の構築に向けた検討といたしまして2つ行ってござ

います。

1つは資源回復計画の取組の強化に関すること、それから2つ目が平成23年度以降の

放流体制の検討に関してでございます。

まず1つ目の回復計画の取組強化に関しましては、サワラ資源の回復に必要な産卵親魚

の確保につきまして、現在の資源水準から考えますと一律に漁獲量を減らすような取組と

いうものは、少ない漁獲量を更に減らすということになるため実現性が困難と考えてござ

います。従いまして、卓越年級群の発生など例年以上の漁獲が見込まれる場合を想定いた

しまして、あらかじめ未成魚の保護による親魚量のかさ上げについて、これらの方法につ

きまして検討しておくことが重要と考えているところでございます。

また、平成20年級群につきましてはある程度の加入量が期待できるということもござ

いまして、早急にそれらの検討を進める必要があると考えているところでございます。こ

のような考え方によりまして、1つの例といたしまして好漁日、漁獲のいい日が2日連続

すれば3日目を臨時休漁にするという取組を想定いたしまして、それらの取組よってどの

ような効果が発現するか、また実際の漁獲の減少がどの程度かというようなことについて

これらの漁獲増加の取り控え効果というものについて検討をしてございます。現在、各地

域の実情に見合った方法というものにつきまして、各府県、地域での検討を行っていただ

くよう行政研究担当者会議、またブロック漁業者協議会において各府県に要請していると

いう状況でございます。これが1つ目の取組強化に関する検討の状況のご報告でございま

す。

つづきまして2つ目のサワラ種苗放流体制の検討状況という部分でございますが、サワ

ラ資源回復計画におきまして種苗放流は漁獲努力量の抑制との一体的な推進が必要とされ

ているところでございます。現在の種苗放流の体制に当たりましては、水研センターの関

与が大きいところでございますが、その水研センターの取組の根拠となります水研センタ

ーの中期計画というものが平成22年度で終了するということ。また、サワラのような広

域回遊種についての国の関与、栽培、放流に対する国の関与を定めております栽培に関す

る基本方針につきましても、平成21年度で終了するということになってございます。

このような状況から、これらの次の基本方針、次期の水研センターの中期計画に瀬戸内海と

しての要望内容等が反映されるよう今年度1月26日の行政研究担当者会議からこの種苗

放流体制、23年度以降の種苗放流体制のあり方について検討を始めたというところでご

ざいます。まだ、検討を始めたばかりでございますので、その具体的内容について、現時

点でご報告できるまでには至っておりませんが、今後、水産庁の本庁また水研センターの

これらの関係する動きを注視しつつ検討の進捗状況に応じまして、適宜ご報告できればと

考えているところでございます。

以上2点口頭でのご報告になりますが、資源管理体制の構築に向けた検討状況について

ご報告しました。これらを含めました来年度、平成21年度の資源回復措置、サワラ回復

計画の取組案と考えてございます。来年度の取組案につきまして、ご審議よろしくお願い

いたします。

(前田会長)

平成21年度の取組の案につきましては、伊予灘の休漁期間についてこれまでの検討を

踏まえ5月1日から5月31日の休漁期間を5月16日から6月15日までに変更したい

とのことでございました。これに伴いまして、資源回復計画を一部変更し本委員会指示に

つきましても変更後の休漁期間に対応した内容により設定するとともに種苗放流等の取組

については本年度と同様の内容で実施したいとのことでございます。

また、後半の新たな資源管理体制の構築に向けた検討につきましては、資源回復計画の

取組の強化及び種苗放流体制の検討に関して行政研究担当者会議等での検討状況及び今後

の検討の進め方について報告がございました。

なお、紀伊水道外域につきましては、2月24日に開催されました「和歌山・徳島連合

海区漁業調整委員会」におきまして、本委員会指示の案が決議されれば本年度と同様の連

合海区委員会指示に従うことが決議されております。

また、宇和海につきましても3月12日に開催予定の愛媛海区漁業調整委員会において

本年度と同様の海区委員会指示を決議する予定となっております。

これから質疑に入りますけれども、まず始めに平成21年度の取組の案につきまして何

かご質問等がございましたらお願いいたします。

ご意見もございませんようですので、それでは「サワラ瀬戸内海系群資源回復計画の平

成21年度取組(案、本計画の一部変更(案)及びこれに係る本委員) 会指示(案)につ

いて」承認したいと考えますがよろしいでしょうか。

それでは委員会として「サワラ瀬戸内海系群資源回復計画の平成、21年度取組(案)、

本計画の一部変更(案)及びこれに係る本委員会指示(案)について」承認をいたします。

引きつづきまして、第2点目の新たな資源管理体制の構築に向けた検討が行われている

資源回復計画の取組強化及び種苗放流体制の検討状況についての報告がございましたけれ

ども、これにつきましてご質問等がございませんでしょうか。

(高橋委員)

この問題につきましては、この委員会で擁護するというのがいいのかどうかよくわから

ないままに申し上げたいと思います。

行政の方でも将来的な取組というのを検討なさるというようなことでありましたけれど

も、この資源管理についての取組というのは漁業者自身、我々もある意味ではそうだとは

思うんですけれども、今の取組がやっとこさよちよち歩きの状態なんです。これで計画期

間が終わったからおしまいよというのでは、せっかく取り組んだのがほっぽり出されると

いうような気がしてならない。そういう意味では、やはり行政からも当然そういうご意見

が出るんだと思うんですけれども、これは続けてやっていただかないと、せっかく今まで

取り組んできたのが終わってしまうというような気がしますので、国におかれてもこの問

題についてはどうぞ息の長い取組をお願いしたい。

(前田会長)

今後とも水産庁と言いますか、行政サイドでの取組も今までと同様の指導してほしいと

の要望でございます。

何か事務局の方でございますか。

(平松計画官)

今おっしゃられたのは平成23年度まで今の計画期間、5年延長した第2期の計画期間

がございまして、先ほど放流につきましてはそれ以降の体制についていろいろ関係の長期

計画等の進捗に合わせて検討を進めたいという報告をさせていただいております。

後ほど予算の説明の中で本庁から今後の制度的な話も予定しておりますが、サワラにつ

きましても放流だけでなく全体の取組を今後どうしていくかというのは、当然現在の取組

期間の終わりに向けてしかるべきときに具体的な検討を進めていかないといけないとは認

識してございます。その中で一番いいやり方、どのようにやっていくかということを十分

関係の機関とも検討しながら進めていきたいと考えます。

以上でございます。

(前田会長)

どうもありがとうございました。よろしいですか。

ほかにございませんか。

- 17 -

(荒井委員)

回復計画の取組を強化するということで、今1つのアイデアをご提示されましたけれど

も、2日続けていい漁があれば1日休むと、それも1つのアイデアだと思うんですけれど

も、他の魚種あるいは他の海区でこういった取組をやってうまくいってると、あるいはう

まくいくんじゃないかどうかという事例があればちょっとご紹介していただければと思う

んですけれども。

(前田会長)

ございますか、事務局の方で。

(佐藤所長)

実は私ども資源回復計画を最初に立ち上げたときに、これは白書にも載ってますけれども

太平洋のマサバである程度成果が出たんですけれども、要するに魚を増やすということは

獲り控えをするということです。獲り控えをすると何が起こるかというと、ぎりぎりの経

営をやっているというところで更に取るなと、これを要求していかざるを得ない。ところ

が、うまいことに自然の中でたまにボーナスが出ると言ったら変ですが、実は経営に負担

を与えないで資源を回復する道が時々あるんです。それが実は卓越年級群が出たときに、

そのボーナスをできるだけ手をつけないで貯金しておくと。普通の生活費でぎりぎりして

いる人に魚を取るなというのはこれは非常に難しいんです。特に今年さっきの報告にもあ

りましたように、地域によっては相当漁獲量が減っております。平均ですると前年度より

ちょっとかもしれません。だけど播磨灘のように過去に比べて非常に減ってるところ、さ

らに、中間育成までやっている漁業者にとっては、とてもじゃないですけれども受け入れ

られない。そう見ると資源を回復するには、誰に獲る量を減らしてもらうのか。やっぱり

ある程度取れて生活が維持できる人にそこの負担をしてもらおうじゃないかと。それと、

先ほど言いましたように、もしかすると本年度とか20年度に卓越年級群が発生している

可能性がある。そうすれば過去と同じ獲り方をすればたくさん残せるため、昨年と同程度

に我慢をしようと。そういう発想で実は太平洋のマサバのときも経営の維持をすると同時

に、もう一方のボーナスが出たときに欲というものをいかに抑えるか。そこである一定以

上取れた翌日は確実に休むと、それを連続してやったわけです。その成果として漁獲量は

減らないけれど大きな魚が残って翌年から、収益が上がってきたという1つの事例があり

ます。だから、そういう経営と資源の回復をうまくマッチングするタイミングが今回出て

きたんではないかということで、それに期待しているということになりますので、以上で

ございます。

(前田会長)

ありがとうございます。ほかにございませんか。

それでは、サワラ資源回復計画は種苗放流と資源管理の取組を大きな柱としております。

サワラ資源が減少傾向にある中で今後この取組をどうすべきかは、重要なテーマであると

考えますので事務局におかれましては引きつづき検討を進めるようお願いを申し上げたい

と思います。

なお、本計画の一部変更につきましては今後、国において本委員会等の意見を踏まえ正

式な計画としてまとめ上げることになるわけでございますが、これに伴う本計画に係る部

分的な修正、文言の訂正等につきましては事務局に一任ということでご了承お願い申し上

げます。

(議題2 周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画について)

(前田会長)

それでは、再開いたしたいと思います。

つづきまして、議題2の「周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画の一部変更

について」に入らせていただきます。

本計画につきましては、前回の委員会で計画延長の骨子について承認しておりますので、

今回は計画延長を内容とした資源回復計画の一部変更について審議を行うこととなってお

ります。

まず、始めに事務局より平成20年の漁獲状況及び本計画の延長について説明していた

だいたあと、計画の一部変更の案についてご審議いただきたいと思います。それでは事務

局から説明をお願いいたします。

(平松計画官)

それでは、周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画に関しまして、資料は資料

番号の2−1から2−3までが関連の資料でございます。

まず始めに資料2−1に基づきまして漁獲状況のご報告、それから資料2−2と2−3

を用いまして延長計画の内容について続けてご説明をさせていただきます。

資料2−1をご覧ください。平成20年の漁獲状況につきまして、先ほどサワラの漁獲

量でもご報告申し上げました平成20年下半期の速報値が2月に公表されましたので、上

半期の数字と合わせまして平成20年の速報値ということでまとめさせていただいており

ます。

こちらによりますと、平成20年は1,751トンということで19年の速報値1,8

70トンに比べまして約6%減少という結果になってございます。それぞれ周防灘計画の

対象魚種ごとの内訳が資料の2−1の下の魚種別の表に載せているとおりでございます。

この中で前年よりも漁獲量が増えておりますのがクルマエビとガザミでございます。一方、

漁獲量が特に減少が大きいのがシャコでございまして320トンが207トンに減少して

いるということでございます。周防灘につきましては漁法別の漁獲量の集計がちょっと時

間を要するということで、確定値は平成18年までということでございまして表に数字を

記載しているとおりでございます。20年の漁獲状況につきましては簡単でございますが、

以上でございます。

つづきまして、計画延長につきまして考え方のご説明をさせていただいて、計画変更案

についてご審議いただきたいと思っております。

まず計画延長の内容につきまして取組の基本的な方針、内容につきまして資料2−2「周

防灘資源回復計画の延長について」という資料にまとめてございます。こちらの資料1ペ

ージをご覧ください。1番といたしまして資源回復措置の継続の必要性ということで、こ

れまでの骨子等でまとめさせていただいた内容を簡単に整理をさせていただいてございま

す。回復計画に取り組んできておりますが、効果も上がっている部分もございますが、引

きつづき取組の継続というものが重要なポイントになっていると考えてございます。この

ような考え方のもと、計画を延長して進めたいということでございますが、まず1ページ

の2番のところに資源回復の目標といたしまして、実施期間と計画の目標を載せてござい

ます。

まず実施期間につきましては(1)にございますように本計画の実施期間は平成25年

度までとするということで、現在の計画が16年11月に作成されて5年間ということで

すので、21年の11月に5年間期間が満了するということでございますが、これを更に

延長するという考えでございます。前回の委員会で骨子の了解をいただいたときにはここ

は平成23年度までとさせていただいておりましたが、回復計画の実施期間が25年度ま

でこの制度としての実施期間が延びるということで、それにあわせて25年度までの延長

としたいと考えてございます。従いまして来年度、21年度からちょうど5年間の取組に

つきまして第2期の取組というような位置づけで今後2ページ以降に記載してございます

内容を中心に進めてまいりたいと考えてございます。

それから、資源回復の目標につきましては現在の計画の目標でございます平成16年の

漁獲量の水準、数字で言いますと2,123トンということになりますがこちらの維持と

いう目標を引きつづき掲げて取り組んでいきたいと考えているところでございます。

それでは、ページをめくっていただきまして2ページ目以降に実際にどのような取組を

行っていくかということで3番の資源回復のために講じる措置というところ以降に取りま

とめてございます。

まず(1)の漁獲努力量の削減措置につきましては、まず?の小型魚の水揚げ制限、こ

れは現在取り組んでおります制限サイズを引きつづき継続実施すると考えてございます。

2つ目の取組といたしまして、シャワー設備の導入がございますがこちらのところで資

料の中にアンダーラインを引いている部分、こちらがこれまでの取組にプラスした部分、

検討の方向性も含めまして今回の計画延長に当たりましてこのような観点の取組を進めて

いくという部分の追加部分をアンダーラインをしております。シャワー設備の導入でいき

ますと、これまでの再放流魚の生残率の向上というものに加えて、持ち帰り出荷する漁獲

物の鮮度維持というもの、これをシャワー設備の導入の目的の中に位置づけとして追加す

るということで取り組んでいきたいと考えております。

現在、山口県、福岡県、大分県の3県のうち大分、福岡が導入済みということで山口県の方で今、順次導入しているという

ところでございますので、未導入船につきまして先ほど言いました再放流魚の生産率の向

上に加えた、漁獲物の鮮度保持というものを目的に加えまして導入促進を推進していきた

いと考えているところでございます。また鮮度維持ということに関しまして現在、夏場に

機能を発揮します簡易冷却装置の現場での応用試験というものも進められておりますの

で、これらの取組も推進していきたいと考えております。それらを含めて効果的なシャワ

ーの活用方法というものも考えつつ、効果的なシャワーの利用というふうなものを推進し

たいと思っているところでございます。

それから、産卵親魚の保護といたしまして実施しております抱卵ガザミの再放流につき

ましては、現在取り組んでいるとおり継続していくということ、また休漁期間の設定につ

きましてはこちらは海底清掃等の漁場環境改善の取組とあわせて実施するという考えを今

後も継続するということで考えてございます。

?といたしまして、漁具の改良がございます。これはこれまでの取組の中でも進めてま

いりましたが、それら試験研究をより推進することを考えておりまして現在幼稚魚の混獲

防止漁具の性能試験も実施されておりますので、このような取組について実用化に向けた

推進を行ってまいりたいと考えているところでございます。

以上が漁獲努力量の削減措置でございますが、回復計画の2つ目の柱でございます資源

の積極的培養措置ということで、これは主に種苗の放流というものになりますがこちらに

つきまして2ページから3ページに記載しております。この回復計画を進めるに当たって

今年度から事業として立ち上がりました資源管理アドバイザー制度等を活用しつつ、この

3県の連携、協力というものによる放流体制の構築というものを推進していきたいと考え

てございます。特にクルマエビにつきましては、山口、福岡、大分の3県で共同した事業

も実施してございますので、これらの事業の推進というものを図っていきたいと考えてご

ざいます。

3つ目の柱として漁場環境の保全措置ということでございますが、こちらは水産基盤整

備事業等の漁場環境改善の事業について取組を引きつづき行いたいと考えております。

資源回復のための措置といたしましては、以上3本柱の内容でございます。次に資料の

3ページの4番にございます漁業経営安定の取組ということでこちらは今後この資源回復

計画によりまして、資源の回復、漁獲の増大というものを進めていく取組にあわせまして

経営的な観点での検討を並行して実施していく。これは今回新たに盛り込んだ内容でござ

います。

大きな柱としましては2つございまして1つがコストの削減ということでございます。

燃油につきましては昨年度非常に高騰いたしまして、こういうコスト削減、特に燃油の使

用の抑制等の取組というものの重要性が出てきておるわけでございますが、このような観

点での操業コストの低減策ということについて検討するというのが1 つでございます。

2つ目といたしまして先ほどのシャワー設備のところでも申し上げましたが、漁獲物の付

加価値向上、単価アップ等に向けた取組ということについて、各種検討をあわせて実施し

ていきたいと考えているところでございます。これら、資源回復措置の取組プラス漁業経

営安定の取組という観点で来年度以降の取組を進めたいと考えているところでございます。

その他、3ページの中段以降にございます5番の公的担保措置、6番の支援策等につき

ましては従前どおりの体制で進めていきたいと考えているところでございます。

最後、資料は4ページになりますがその他といたしまして、これは今までの回復計画の

中でも取組として進めてきたところでございますが、他漁業への取組の拡大というような

部分につきましては現在、カニ籠漁業のカニ籠目合いの適正化試験というものも実施され

て小さなカニ、ガザミですがこれを漁獲しないようにするための検討ということが進めら

れてございますので、そのような取組をこの関連漁業へのアプローチというようなことで

進めていきたいと、このような取組を推進していきたいと考えてございます。このような

考え方のもと、来年度以降の5ヵ年間の取組を第2期の取組として進めていきたいと考え

てございます。

回復計画につきましては今申し上げましたとおり実施期間の延長ということになります

ので、計画変更が必要になります。そちらにつきましては資料2−3、1 枚資料、裏表印

刷しているものでございます。こちらも新旧対照表によります変更案ということで、表の

右側が現行の計画、左側が変更案ということで整理をしてございます。変更箇所としまし

ては、資料2−3の1ページのちょうど中ほどの行に当たりますが、資源回復目標の中で

実施機関に係る部分、現行では当面の5年間としている部分を平成25年度までの間とい

うふうに改めたいと思っております。また、平成16年の漁獲量が統計の数値が公表され

ておりますので2,123トンという具体的な数字を盛り込むということにしてございます。

変更内容は以上の2点ですが、実施期間につきましては1ページ目の一番下の2行にご

ざいますように、もう1ヶ所実施機関が当面の5年間が平成25年度までの間というふう

に記載されている部分がございます。

変更箇所は以上でございますが、2ページ目にございます海域の定義の基点のところに

つきましても市町村合併に伴う市町村名の修正と、灯台等の名称を正式名称に改めるとい

うことで一部記載内容が変わってございますが、実際の基点そのものにつきましては変更

ございません。表現方法の変更をこの計画変更にあわせて行いたいと考えてございます。

周防灘計画の延長の取組内容・方針、それから資源回復計画の一部変更案につきまして

は、以上でございます。

(前田会長)

計画の延長につきましては実施機関を平成25年度までとし、現在実施している漁獲努

力量の削減措置を継続しつつ漁獲物の鮮度維持等の漁業経営安定の取組に検討を進めてい

るとのことでございました。

それでは、ただいまの説明につきましてご質問がございませんでしょうか。

それでは、ないようですので「周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画の一部

変更(案)について」承認したいと思いますがよろしいでしょうか。

ありがとうございました。それでは、委員会といたしまして「周防灘小型機船底びき網

漁業対象種資源回復計画の一部変更(案)について」承認をいたします。

なお、本計画の一部変更につきましては今後、国において本委員会等の意見を踏まえ正

式な計画としてまとめ上げることになるわけでございますが、これに伴う本計画に係る部

分的な修正、文言の訂正等につきましては事務局に一任ということでご了承をお願い申し

上げます。各関係、各委員におかれましては本計画の適切な実施について、よろしくご指

導お願い申し上げます。

(議題3 カタクチイワシ瀬戸内海系群(燧灘)資源回復計画について)

(前田会長)

「つづきまして議題3のカタクチイワシ瀬戸内海系群(燧灘)資源回復計画について」

に入ります。

まず、20年度の実施状況と資源状況などについて事務局より報告していただきまして、

引きつづいて21年度の取組につきましてご審議いただきたいと思います。

また、計画作成後4年が経過し、来年3月で計画期間満了を迎える本計画の評価という

ことで事務局より報告していただきます。それでは、本年度の実施状況などにつきまして

事務局から報告お願いいたします。

(中奥資源保護管理指導官)

瀬戸内海漁業調整事務所、中奥です。よろしくお願いいたします。

それでは着席させていただきましてご説明させていただきます。

では、20年度の取組について資料3−1をご覧ください。対象漁業の許可期間は1ペ

ージの(1)に示すとおりでございます。これに対しまして資源回復措置としましては(2)

にあります休漁期間と(3)にあります定期休漁日を設定し取り組まれました。本年度定

期休漁日につきましては広島県が燃油高騰の要因もあり、従来の木曜日に加えて日曜日も

追加実施されました。20年度の操業実績といたしまして(4)にありますとおり瀬戸内

海機船船びき網につきましては広島県は6月13日から10月10日まで、香川県は6月

10日から9月10日まで、愛媛県は6月10日から9月10まで、愛媛県のいわし機船

船びき網では6月10日から8月17日までとなっております。

次に燧灘のカタクチイワシの資源状況です、2ページをご覧ください。資源状況につき

ましては関係3県の広島県、香川県、愛媛県の水産試験研究担当者の方々により資源解析

が行われた結果です。

(1)は漁獲量の動向です。平成18年までは農林水産統計から、平成19年、20年

は共販量からの推定量をグラフにしました。平成20年の漁獲量はカタクチイワシとシラ

スを合わせて1万4,540トンと前年の108%となっております。

(2)は初期資源尾数の動向です。本計画の目標は回復計画開始当初の資源尾数水準、

これは平成12年から16年の平均で346億尾です。この水準と計画期間終了後に同程

度維持することとしております。その基準である資源尾数は、春季発生群の初期資源尾数

を用いることとしています。グラフはその動向について示しております。平成20年につ

いては水準より若干低い値、340億尾で目標の98%となっております。

(3)は初期資源尾数の漁獲率の動向を示しております。グラフのとおり資源量に対す

る漁獲率は(2)の資源尾数をベースに出しているため、このように高い値となります。

それを踏まえて見てみますと、例年86%前後で推移し平成20年も平年並みの値となっ

ております。

(4)は資源状況の考察です。3県の水産試験研究担当者の資源解析、燧灘のカタクチ

イワシ漁獲量及び瀬戸内海系群カタクチイワシの資源評価結果から判断して、資源水準は

中位、動向は横ばいとの評価が出ております。

次に、脂イワシ調査結果について3ページに取りまとめております。本調査は19年度

から関係3県と瀬戸内水研が協力して調査を開始したものです。19年度の結果報告から

脂質含有量と製品単価の急低下との関連から脂質含有量が2%以上のものを脂イワシと仮

定義したことから、今年度も引きつづき調査を行い図1のように脂質含有量と肥満度の間

に正の相関が見られたことから、脂イワシの判定指標として肥満度が利用できると判定し

ました。図1の脂質含有量2%のときの肥満度は約10であり、肥満度10を脂イワシの

発生警戒値とする結果を得ました。

20年度の取組状況については以上です。

(前田会長)

ただいまの説明によりますと、本年度は広島県の定期休漁日について従来の木曜日に加

えて日曜日も追加して実施されたとのことでございました。また、燧灘のカタクチイワシ

の資源水準は中位、動向は横ばいとのことでございます。ただいまの報告について、何か

ご質問等がございませんでしょうか。

ないようですので、つづきまして平成21年度の取組について事務局から説明をお願い

いたします。