2010年07月15日

ATCグリーンエコプラザ 水・土壌 技術プレゼンテーション

おおさかATCグリーンエコプラザ 水・土壌汚染研究部会 技術プレゼンテーション

第79回のMD研究部会は、会員によるビジネスマッチングを目的とした水・土壌汚染対策に関する最新技術のプレゼンテーションを実施致します。

開催日時

2010年8月26日(木) 13:30~17:15

開催場所

おおさかATCグリーンエコプラザ 大阪市住之江区南港北2-1-10

ニュートラム線トレードセンター前駅すぐ

プレゼンテーションプログラム

1.サンウェル株式会社

酵素を利用した環境改善

2.住金フソウビジネス株式会社

①クーリングタワーの水資浄化システムの紹介

②エレメントレスフィルター「FILSTAR」の紹介

3.大幸工業株式会社

ハイブリッドの価値を有する人材育成

4.応用地生態学 -生物多様性と地質多様性ー

株式会社メーサイ

5.株式会社環境材料エンジニアリング

鉱物による重金属汚染修復技術

6.太平洋セメント株式会社

重金属不溶化材「デナイト」の技術・施工事例紹介

7.JFEミネラル株式会社

VOC土壌・地下水汚染の原位置浄化 -鉄粉気泡工法-

尚、プレゼンテーション終了後には、最近の水・土壌汚染に関する話題やビシネス等の情報交換及び今後の活動等について意見交換を行います。

多くの皆様のご来場をお待ちします。

主催

おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会(大阪市・日本経済新聞・アジア太平洋トレードセンタービル)

おおさかATCグリーンエコプラザビシネス交流会 水・土壌汚染研究部会

http://www.ecoplaza.gr.jp

お申し込み

〒559-0034大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟11F西

おおさかATCグリーンエコプラザ事務局

担当:新名康幸

TEL:06-6615-5887 FAX:06-6614-1801

Email:niina@e-being.jp

第79回のMD研究部会は、会員によるビジネスマッチングを目的とした水・土壌汚染対策に関する最新技術のプレゼンテーションを実施致します。

開催日時

2010年8月26日(木) 13:30~17:15

開催場所

おおさかATCグリーンエコプラザ 大阪市住之江区南港北2-1-10

ニュートラム線トレードセンター前駅すぐ

プレゼンテーションプログラム

1.サンウェル株式会社

酵素を利用した環境改善

2.住金フソウビジネス株式会社

①クーリングタワーの水資浄化システムの紹介

②エレメントレスフィルター「FILSTAR」の紹介

3.大幸工業株式会社

ハイブリッドの価値を有する人材育成

4.応用地生態学 -生物多様性と地質多様性ー

株式会社メーサイ

5.株式会社環境材料エンジニアリング

鉱物による重金属汚染修復技術

6.太平洋セメント株式会社

重金属不溶化材「デナイト」の技術・施工事例紹介

7.JFEミネラル株式会社

VOC土壌・地下水汚染の原位置浄化 -鉄粉気泡工法-

尚、プレゼンテーション終了後には、最近の水・土壌汚染に関する話題やビシネス等の情報交換及び今後の活動等について意見交換を行います。

多くの皆様のご来場をお待ちします。

主催

おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会(大阪市・日本経済新聞・アジア太平洋トレードセンタービル)

おおさかATCグリーンエコプラザビシネス交流会 水・土壌汚染研究部会

http://www.ecoplaza.gr.jp

お申し込み

〒559-0034大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟11F西

おおさかATCグリーンエコプラザ事務局

担当:新名康幸

TEL:06-6615-5887 FAX:06-6614-1801

Email:niina@e-being.jp

2010年06月20日

ATC 「日本の水資源と地下水汚染」セミナー

2010.7.22おおさかATCグリーンエコプラザ 「日本の水資源と地下水汚染」セミナー

おおさかATCグリーンエコプラザ 水・土壌汚染研究部会主催 地下水汚染セミナーのご案内

テーマー:日本の水資源と地下水汚染

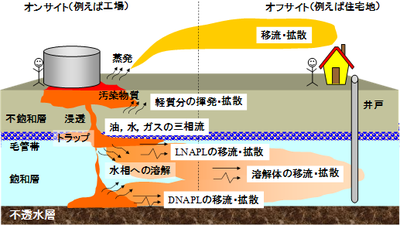

21世紀は水の世紀と言われており、水は益々重要な資源としてグローバルに注目されています。また、地下水汚染も顕在化し、清冽な地下水の保全が懸念されています。

そこで、今回のセミナーではわが国の水資源や地下水管理について国土交通省の「今後の地下水利用のあり方に関する懇談会」の座長にご講演いただき、環境省からも、地下水汚染の現状と課題を法規制も含めてご説明いただきます。

さらに、京都盆地などの関西の地下水問題に詳しくまた活発な活動をされている先生にご講演いただき、日本の水資源と地下水汚染の現状を正しく把握し、課題を整理して、その展望を考えたいと思います。多くの方のご参加をお待ちしております。

日 時

2010年7月22日(木) 14:00~17:15

場 所

おおさかATCグリーンエコプラザ ビオトーププラザ

プログラム

開会挨拶 おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 幹事長

基調講演: 「日本の水資源と地下水マネジメント」

講 師: 埼玉大学名誉教授 佐藤邦明氏

国土交通省の「今後の地下水利用のあり方に関する懇談会」 座長

http://blogs.yahoo.co.jp/saketotikasui/26236889.html

講 演:「地下水汚染の現状と課題」(法規制を含めて)

講 師:環境省大気環境局 土壌環境課 地下水・地盤環境室 室長補佐 遠藤光義 氏

http://www.env.go.jp/water/chikasui_jiban.html

講 演:「京都盆地における地下水資源の適正管理と地下水汚染対策」

講 師:関西大学学長 楠見晴重 氏

(工学部 都市環境工学科 地盤システム工学研究室 教授)

司会

おおさかATCグリーンエコプラザ 水・土壌汚染研究部会 底質汚染分科会

定 員

100名

主 催

おおさかATCグリーンエコプラザ 実行委員会(大阪市・日本経済新聞社)

http://www.ecoplaza.gr.jp/index.html

おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会

http://www.ecoplaza.gr.jp/business/index.html

おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会

http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html

後 援

地盤・地下水環境NET

http://www.jck-net.org/index.html

きんき環境館

会 費

1000円(会員 出展企業 行政無料)

交流会

ATCビル 6階ピア6で開催します。

http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/13867067.html

会費制(2000円)

案内チラシ兼申し込み書

http://ichiba.geocities.jp/saketotikasui/20100722_atc_tikasui_semina-.doc

ATCグリーンエコプラザ案内

地下鉄中央線コスモスケア駅でニュートラムに乗り換えて一駅目のトレードセンター前駅下車。改札口出て左に行けばすぐです。

地下水マネジメント

第1章 地下水とは(地下水の定義と一般特性,、地下水の賦存形態 ほか)

第2章 地下水環境の保全・管理(地下水環境とその保全・管理、地下利用、廃棄物、地下水汚染)

第3章 地下水資源マネージメント(地下水資源マネージメントの必要性、地下水資源の適正利用における計画・実践方法 ほか)

第4章 地下水に関連する法制度と揚水技術の実情(地下水に関連する法制度、国内の地方自治体における条例等、さく井と深井戸用ポンプの概要)

おおさかATCグリーンエコプラザ 水・土壌汚染研究部会主催 地下水汚染セミナーのご案内

テーマー:日本の水資源と地下水汚染

21世紀は水の世紀と言われており、水は益々重要な資源としてグローバルに注目されています。また、地下水汚染も顕在化し、清冽な地下水の保全が懸念されています。

そこで、今回のセミナーではわが国の水資源や地下水管理について国土交通省の「今後の地下水利用のあり方に関する懇談会」の座長にご講演いただき、環境省からも、地下水汚染の現状と課題を法規制も含めてご説明いただきます。

さらに、京都盆地などの関西の地下水問題に詳しくまた活発な活動をされている先生にご講演いただき、日本の水資源と地下水汚染の現状を正しく把握し、課題を整理して、その展望を考えたいと思います。多くの方のご参加をお待ちしております。

日 時

2010年7月22日(木) 14:00~17:15

場 所

おおさかATCグリーンエコプラザ ビオトーププラザ

プログラム

開会挨拶 おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 幹事長

基調講演: 「日本の水資源と地下水マネジメント」

講 師: 埼玉大学名誉教授 佐藤邦明氏

国土交通省の「今後の地下水利用のあり方に関する懇談会」 座長

http://blogs.yahoo.co.jp/saketotikasui/26236889.html

講 演:「地下水汚染の現状と課題」(法規制を含めて)

講 師:環境省大気環境局 土壌環境課 地下水・地盤環境室 室長補佐 遠藤光義 氏

http://www.env.go.jp/water/chikasui_jiban.html

講 演:「京都盆地における地下水資源の適正管理と地下水汚染対策」

講 師:関西大学学長 楠見晴重 氏

(工学部 都市環境工学科 地盤システム工学研究室 教授)

司会

おおさかATCグリーンエコプラザ 水・土壌汚染研究部会 底質汚染分科会

定 員

100名

主 催

おおさかATCグリーンエコプラザ 実行委員会(大阪市・日本経済新聞社)

http://www.ecoplaza.gr.jp/index.html

おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会

http://www.ecoplaza.gr.jp/business/index.html

おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会

http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html

後 援

地盤・地下水環境NET

http://www.jck-net.org/index.html

きんき環境館

会 費

1000円(会員 出展企業 行政無料)

交流会

ATCビル 6階ピア6で開催します。

http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/13867067.html

会費制(2000円)

案内チラシ兼申し込み書

http://ichiba.geocities.jp/saketotikasui/20100722_atc_tikasui_semina-.doc

ATCグリーンエコプラザ案内

地下鉄中央線コスモスケア駅でニュートラムに乗り換えて一駅目のトレードセンター前駅下車。改札口出て左に行けばすぐです。

地下水マネジメント

第1章 地下水とは(地下水の定義と一般特性,、地下水の賦存形態 ほか)

第2章 地下水環境の保全・管理(地下水環境とその保全・管理、地下利用、廃棄物、地下水汚染)

第3章 地下水資源マネージメント(地下水資源マネージメントの必要性、地下水資源の適正利用における計画・実践方法 ほか)

第4章 地下水に関連する法制度と揚水技術の実情(地下水に関連する法制度、国内の地方自治体における条例等、さく井と深井戸用ポンプの概要)

2010年06月10日

土壌汚染対策法改正による影響と土壌第三者評価の役割

おおさかATC グリーンエコプラザセミナー

『Land-Eco 土壌第三者評価委員会』シンポジウム

土壌汚染対策法改正による影響と土壌第三者評価の役割

土壌汚染対策法が改正され、対象地の拡大や健康リスクに応じた措置の明確化、汚染土壌の適正処理等々、事業者が対処すべき課題が深く広くなっています。

改正土壌汚染対策法の具体的内容について、環境省近畿地方環境事務所からお話しいただきます。また、今もっとも注目されている土壌汚染地のひとつである築地市場移転候補地・豊洲について、現状の調査、今後予

定される対策等、客観的な第三者の見地より問題を整理し、講演いただきます。

シンポジウムでは、土壌汚染対策法改正による土壌汚染関連ビジネスへの影響、今後の方向性や、土壌際三者評価の果たすべき役割等について考え、今後加速する土壌汚染関連ビジネスのあり方等を探ります。

プログラム

第一部 基調講演

来賓挨拶

大阪市環境局 理事 東 信作 氏

地球環境関西フォーラム 事務総長 加藤 久佳 氏

基調講演「改正土壌汚染対策法の具体的内容」

環境省近畿地方環境事務所 環境対策課 環境管理専門官 山口 喜久治 氏

基調講演2「築地市場移転候補地・豊洲の土壌汚染問題について」

土壌第三者評価委員会 副委員長 サウンドソイル研究所 所長

滋賀県立大学 名誉教授 川地 武

第三者評価委員会の仕組みと事例報告

土壌第三者評価委員会 委員長 大阪産業大学 人間環境学部 教授 菅原 正孝

特定非営利活動法人イー・ビーイング 土壌第三者評価委員会 事務局長 八木 綾子

第二部 シンポジウム

シンポジウム「土壌汚染対策法改正による影響と土壌第三者評価の役割」

パネリスト

香川高等専門学校 校長、京都大学 名誉教授

土壌第三者評価委員会 名誉評価委員長 嘉門 雅史 氏

みずほパートナーズ法律事務所 弁護士 増田 健郎 氏

立命館大学 生命科学部 生物工学科 教授 久保 幹 氏

土壌第三者評価委員会 副委員長 川地 武

ファシリテーター

土壌第三者評価委員会 委員長 菅原 正孝

第三部 交流会(名刺交換会・意見交換会)

土地の安全・安心、リスク評価等、先生方と一緒に語り合いませんか。

日時

平成22 年6 月22 日(火) 13:30~17:30 (13:00 より受付開始)

会場

ビオトーププラザ(おおさかATC グリーンエコプラザ内)

大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC ビルITM 棟11F

主催

Land-Eco 土壌第三者評価委員会

大阪環境産業振興センター(おおさかATC グリーンエコプラザ)実行委員会

おおさかATC グリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会

(総合事務局 : 特定非営利活動法人 イー・ビーイング)

http://www.e-being.jp/3party/

定員

100 名(申込先着順)

参加費

1,000 円

(但し、おおさかATC グリーンエコプラザご出展者、水・土壌汚染研究部会会員、行政関係者は無料)

交流会

2,000 円

お申込

特定非営利活動法人イー・ビーイング 土壌第三者評価委員会 事務局

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC ビルITM 棟11F 西

TEL:06-6614-1731 FAX:06-6614-1801 E-mail:yagi@e-being.jp

http://www.ecoplaza.gr.jp/img/pdf/seminar100622.pdf

2010年02月13日

土壌汚染対策法7周年記念セミナー

ATC土壌汚染対策法7周年記念セミナー

土壌汚染対策法が施行されてから7年を迎え、改正土壌汚染対策法が2010年4月に施行されます。改正土壌汚染対策法が施行後の具体的な運用方法などに不明な部分も多く、汚染土地に対する社会的な考え方がどうなるか予断を許しません。

そこで、改正土壌汚染に関する最新の情報や今後の運用について、法律作成に係わっている環境省土壌環境課から具体的な運用等についてお聞きし、汚染土地の裁判事例や、土壌汚染問題の支援の状況を学習しさらに、今後の土壌汚染対応について考えたく下記のセミナーを開催させていただきます。特に、土地所有者の土壌汚染問題解決に有効な内容ですので奮ってお申込ください。

開催日時2010年2月19日(金) 14:00〜17:20

プログラム

開会挨拶:おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 部会長

講演:改正土壌汚染対策法の概要について

講師:環境省水・大気環境局土壌環境課市街地汚染対策係長 下平 剛之 氏

http://www.env.go.jp/water/dojo.html

演題:土壌汚染問題の解決手続きとしての公害紛争処理制度

講師:公害等調整委員会事務局 審査官 鈴木 義和 氏

http://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/nenji/index.html

演題:土壌汚染対策法改正の実務への影響−不動産取引及び評価等

講師:日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会委員

中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会委員 弁護士 佐藤泉氏

http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/kougai_kankyo.html

演題:土壌汚染対策法に基づく指定支援法人の支援活動

講師:(財)日本環境協会 専務理事代行・常務理事 柏木 順二 氏

http://www.jeas.or.jp/dojo/

閉会挨拶:おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 幹事長

司会:藤原きよみ

http://www.s-cats.net/

開催場所

おおさかATCグリーンエコプラザ

大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟 11F西側

主 催

おおさかATCグリーンエコプラザ 実行委員会、ビジネス交流会

水・土壌汚染対策研究部会

共 催

きんき環境館(近畿環境パートナーシップオフィス)

http://www.kankyokan.jp/pc/

定 員

100名

受講料

1,000円 (但し、行政担当者、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、水・土壌研究部会会員は無料)

案内チラシ兼申し込み書

詳しい内容や申し込み書があります。

http://beauty.geocities.jp/atcmdk/atcws_dotaihou7th_20100219.doc

交 流 会

セミナー終了後、会場ビル6 階の「ピア6」で交流会を会費制で開催いたします。(2000 円/人)希望者のみ

http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/13867067.html

参考リンク

昨年の、土壌汚染対策法6周年セミナーの概要は↓

http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/46062909.html

一昨年の、土壌汚染対策法5周年セミナーの概要は↓

http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/40291964.html

講師略歴

佐藤 泉

弁護士会登録(第一東京弁護士会)。

佐藤泉法律事務所を開設。

日本大学大学院法務研究科講師(環境法)

日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会委員

第一東京弁護士会環境保全委員会委員長

君津市環境保全委員会委員

ダイオキシン・環境ホルモン国民会議常任理事

経済産業省産業構造審議会化学バイオ部会化学物質政策基本問題小委員会委員等。

2006年 「排出事業者のための廃棄物処理法完全ガイド2007年度版」(日経BP社)

2004年 「廃棄物処理法をめぐる最近の動向」(東京海上リスクコンサルティング株式会社)

2000年 「提言ダイオキシン緊急対策 」(共著)(かもがわ出版)

1999年 「ダイオキシン類の対策技術」(共著)(シーエムシー発行)

(過去の経歴も含みます)

おまけ

エコキャップを集めて世界の子どもたちにワクチンを届けよう!シロクマのエコキャップ エコキャップベアがバレンタインの季節に再登場!ペットボトルキャップを集めて、クマさんの中に入れて下さい。

参考リンク

ATC環境法規制分科会ブログ

http://blogs.yahoo.co.jp/envlow

土壌汚染と土地取引ブログ

http://blogs.yahoo.co.jp/totitorihiki

小鳥が丘団地救済協議会

http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka

2009年12月19日

ATC「わが国の土壌汚染リスク評価の在り方」セミナー

■ATCグリーンエコプラザ「わが国の土壌汚染リスク評価の在り方」セミナー■

〜地圏環境リスク評価システム〜

改正土壌汚染対策法の施行を控え、土壌・地下水汚染のリスクを適切に評価することがますます重要になってきています。

そこで、今回は、土壌・地下水汚染におけるリスク評価について、産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門地圏環境評価研究グループ長 駒井武氏に、土壌汚染の健康リスクを個々の現場ごとに定量化できる地圏環境リスク評価システム(GERAS)についてご紹介していただいただきます。

さらに、和歌山大学准教授の江種伸之氏に「我が国のリスク評価のあり方について」ご講演いただきます。

土壌・地下水汚染に関わるリスク評価について考える良い機会になるかと思いますので、奮ってお申し込みください。

■開催日時■

2010年1月21日(木) 14:00〜17:00

■プログラム■

講演1:リスク評価ソフト「GERAS」について

講 師:(独)産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門 地圏環境評価研究グループ長 駒井 武 氏

http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2009/pr20090930/

pr20090930.html

講演2:我が国のリスク評価について(仮題)

講 師:和歌山大学 システム工学部 環境システム学科 教授 江種 伸之 氏

http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51094124.html

■主 催■

おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会

http://atcwsr.earthblog.jp/

大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)実行委員会・ビジネス交流会

http://www.ecoplaza.gr.jp/business/index.html

■受講料■

1,000円 (但し、行政担当者、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、水・土壌研究部会会員は無料)

■会 場■

おおさかATCグリーンエコプラザ内 ビオトープ・プラザ

http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html

■定 員■

100名

■申し込み■

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F

おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 水・土壌セミナー係

TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801 E-mail:md@e-being.jp

http://www.e-being.jp/work/concierge.htm

■交 流 会■

セミナー終了後、会場ビル6 階の「ピア6」で交流会を会費制で開催いたします。(2000 円/人) http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/13867067.html

詳しくはブログで

http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51081857.html

2009年12月15日

ATCセミナー地域環境と福祉とエコビジネスへの展開

おおさかATCグリーンエコプラザ 環境ビジネスセミナー

地域における環境と福祉の統合モデルの実践とエコビジネスへの展開

社会の高齢化、障害者への対応、雇用問題等の社会問題が増える現在、高福祉化社会の構築・実現が望まれてい

ます。

また、一方では急激に進む気候変動・地球温暖化や自然環境破壊・生物多様性の減少等の環境問題が大きくクロ

ーズアップされています。

これからの持続可能な豊かな暮らし社会をつくるためには、環境保全と福祉の充実を統合した考え方に基づいて、地域社会の街づくりや教育・啓発活動を実践することが重要です。

言い換えればこれからの21世紀は「福祉と環境との融合」を目指す時代と捉える必要があります。

そこで今回のセミナーでは、前環境省事務次官で環境福祉学会副会長の炭谷茂様に環境福祉学の理論と実践について基調講演をして頂き、その後に、地域社会で具体的に環境と福祉の統合事業の実践活動をしている徳島市のNPO法人太陽と緑の会様と米子市のNPO法人エコパートナーとっとり様から、先導的な活動内容とその成果・課題等の学習を行います。

開催日時

平成22年1月29日(金)13:30〜17:00

内容

基調講演「環境福祉学とは何か〜まちづくり、企業活動等への活用〜」

講師:環境福祉学会副会長、恩賜財団済生会理事長

(元環境省事務次官) 炭谷茂氏

講演1 「環境保全と障害者福祉を融合した社会貢献事業」

講師:NPO法人太陽と緑の会代表理事杉浦良氏

講演2 「障害者施設と連携した環境改善活動」

講師:NPO法人エコパートナーとっとり理事長大野木昭夫氏

(サンイン技術コンサルタント株式会社代表取締役社長)

主催おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会(大阪市、ATC、日本経済新聞社)

協力ATCエイジレスセンター

受講料

無料

会場

アジア太平洋トレードセンター(ATC)ITM棟、おおさかATCグリーンエコプラザ゙内「ビオトーププラザ」

定員

100 名(先着順※受付確認はセミナー開催約10 日前までFAX またはE-mail でお送りします。)

お申し込み

おおさかATCグリーンエコプラザ事務局まで

〈事務局〉〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビルITM棟11F

おおさかATCグリーンエコプラザ「環境と福祉の統合モデル」セミナー(1 月29 日)係TEL:06-6615-5688

お申し込みはE−mailで、もしくは下記にご記入後FAXで、お送りください

http://www.ecoplaza.gr.jp/img/pdf/seminar100129.pdf

E−mail:office@ecoplaza.gr.jp FAX送付先06−6615−5890

http://www.ecoplaza.gr.jp/img/pdf/seminar100129.pdf

地域における環境と福祉の統合モデルの実践とエコビジネスへの展開

社会の高齢化、障害者への対応、雇用問題等の社会問題が増える現在、高福祉化社会の構築・実現が望まれてい

ます。

また、一方では急激に進む気候変動・地球温暖化や自然環境破壊・生物多様性の減少等の環境問題が大きくクロ

ーズアップされています。

これからの持続可能な豊かな暮らし社会をつくるためには、環境保全と福祉の充実を統合した考え方に基づいて、地域社会の街づくりや教育・啓発活動を実践することが重要です。

言い換えればこれからの21世紀は「福祉と環境との融合」を目指す時代と捉える必要があります。

そこで今回のセミナーでは、前環境省事務次官で環境福祉学会副会長の炭谷茂様に環境福祉学の理論と実践について基調講演をして頂き、その後に、地域社会で具体的に環境と福祉の統合事業の実践活動をしている徳島市のNPO法人太陽と緑の会様と米子市のNPO法人エコパートナーとっとり様から、先導的な活動内容とその成果・課題等の学習を行います。

開催日時

平成22年1月29日(金)13:30〜17:00

内容

基調講演「環境福祉学とは何か〜まちづくり、企業活動等への活用〜」

講師:環境福祉学会副会長、恩賜財団済生会理事長

(元環境省事務次官) 炭谷茂氏

講演1 「環境保全と障害者福祉を融合した社会貢献事業」

講師:NPO法人太陽と緑の会代表理事杉浦良氏

講演2 「障害者施設と連携した環境改善活動」

講師:NPO法人エコパートナーとっとり理事長大野木昭夫氏

(サンイン技術コンサルタント株式会社代表取締役社長)

主催おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会(大阪市、ATC、日本経済新聞社)

協力ATCエイジレスセンター

受講料

無料

会場

アジア太平洋トレードセンター(ATC)ITM棟、おおさかATCグリーンエコプラザ゙内「ビオトーププラザ」

定員

100 名(先着順※受付確認はセミナー開催約10 日前までFAX またはE-mail でお送りします。)

お申し込み

おおさかATCグリーンエコプラザ事務局まで

〈事務局〉〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビルITM棟11F

おおさかATCグリーンエコプラザ「環境と福祉の統合モデル」セミナー(1 月29 日)係TEL:06-6615-5688

お申し込みはE−mailで、もしくは下記にご記入後FAXで、お送りください

http://www.ecoplaza.gr.jp/img/pdf/seminar100129.pdf

E−mail:office@ecoplaza.gr.jp FAX送付先06−6615−5890

http://www.ecoplaza.gr.jp/img/pdf/seminar100129.pdf

2009年11月27日

ATCセミナー「地域活性化と多様化するエコツーリズム」

ATCグリーンエコプラザセミナー

「地域活性化と多様化するエコツーリズム」のご案内

環境大臣を議長とした「エコツーリズム推進会議(H15〜H16年)」ではエコツーリズムの概念を「自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し、学ぶとともに、対象となる地域の自然環境や歴史文化の保全に責任を持つ観光のありかた」とし、平成19年制定の「エコツーリズム推進法」においては、「自然環境の保全」「観光振興」「環境教育の場としての活用」を基本理念としています。観光客に地域の資源を伝えることで、地域住民も地域を再認識し、様々な活動を通じて地域社会そのものの活性化が生まれています。

今回のセミナーでは、京都嵯峨芸術大学の真板昭夫教授に、エコツーリズムとは何か、その意義、様々な活動、成果等をご紹介して頂いた後、エコツーリズムにおいて顕著なる成果をあげておられる団体・企業に、その活動をご紹介頂いて、エコツーリズムを考えていきます。

日時

平成21年11月27日(金) 13:30〜17:00

内容

基調講演「目からうろこのエコツーリズム」

講師:京都嵯峨芸術大学 芸術学部教授 真板昭夫 氏

(NPO法人日本エコツーリズム協会理事)

講演1 「里地里山の身近な自然と生活文化が宝物〜飯能市エコツーリズム〜」

講師:飯能市環境部エコツーリズム推進室 主査 大野裕司 氏

講演2 「”エコ・エージェント”の存在と未来の可能性について

〜ニュービジネスによる持続可能なエコ実現〜」

講師:有限会社地域観光プロデュースセンター 代表 吉見精二 氏

(NPO法人日本エコツーリズム協会理事)

講演3 「環境教育と自然体験を目的とした様々なツアーの提案」

講師:近畿日本ツーリスト株式会社 関西営業本部 業務課長 松岡一隆 氏

主催

おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会(大阪市、ATC、日本経済新聞社)

参加費

無 料

会場

アジア太平洋トレードセンターー(ATC)ITM棟、おおさかATCグリーンエコプラザ゙内「ビオトーププラザ」

http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html

定員

60名(先着順※受付確認はセミナー開催約10 日前までFAX またはE-mail でお送りします。)

お申し込み

おおさかATCグリーンエコプラザ事務局まで

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビルITM棟11F

おおさかATCグリーンエコプラザ「エコツーリズム」セミナー(11 月27 日)係TEL:06-6615-5688

E−mailで、もしくは下記にご記入後FAXで、お送りください

E−mail:office@ecoplaza.gr.jp FAX送付先06−6615−5890

チラシ

http://www.ecoplaza.gr.jp/img/pdf/seminar091127.pdf

エコツーリズム推進法について

平成19年6月20日の参議院本会議において、エコツーリズム推進法が成立しました。

1.成立の背景

最近の身近な環境についての保護意識の高まりや、自然と直接ふれあう体験への欲求の高まりが見られるようになってきています。

このような背景から、これまでのパッケージ・通過型の観光とは異なり、地域の自然環境の保全に配慮しながら、時間をかけて自然とふれあう「エコツーリズム」が推進される事例が見られるようになってきました。

しかし、現在は地域の環境への配慮を欠いた単なる自然体験ツアーがエコツアーと呼ばれたり、観光活動の過剰な利用により自然環境が劣化する事例も見られます。

このような状況を踏まえ、適切なエコツーリズムを推進するための総合的な枠組みを定める法律が制定されました。

2.法律の趣旨

この法律は、地域の自然環境の保全に配慮しつつ、地域の創意工夫を生かした「エコツーリズム」を推進するに当たり、以下の4つの具体的な推進方策を定め、エコツーリズムを通じた自然環境の保全、観光振興、地域振興、環境教育の推進を図るものです。

(1)政府による基本方針の策定

(2)地域の関係者による推進協議会の設置

(3)地域のエコツーリズム推進方策の策定

(4)地域の自然観光資源の保全

3.今後の取り組み

エコツーリズム推進法は、平成20年4月1日の施行です。(同日、エコツーリズム推進法施行規則公布・施行)

政府は、エコツーリズム推進のための基本方針を作成します。 (平成20年6月6日閣議決定)

市町村が作成した地域ごとの全体構想は、主務大臣の認定を申請することができ、この基本方針に適合するものが認定されます。

国は、全体構想の認定を受けた市町村に対して、広報に努めるなど、地域のエコツーリズム実現に関する施策を推進します。

※主務大臣 環境大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、文部科学大臣

http://www.env.go.jp/nature/ecotourism/law.html

エコツーリズム推進法

(目的)

第一条 この法律は、エコツーリズムが自然環境の保全、地域における創意工夫を生かした観光の振興及び環境の保全に関する意識の啓発等の環境教育の推進において重要な意義を有することにかんがみ、エコツーリズムについての基本理念、政府による基本方針の策定その他のエコツーリズムを推進するために必要な事項を定めることにより、エコツーリズムに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「自然観光資源」とは、次に掲げるものをいう。

一 動植物の生息地又は生育地その他の自然環境に係る観光資源

二 自然環境と密接な関連を有する風俗慣習その他の伝統的な生活文化に係る観光資源

2 この法律において「エコツーリズム」とは、観光旅行者が、自然観光資源について知識を有する者から案内又は助言を受け、当該自然観光資源の保護に配慮しつつ当該自然観光資源と触れ合い、これに関する知識及び理解を深めるための活動をいう。

3 この法律において「特定事業者」とは、観光旅行者に対し、自然観光資源についての案内又は助言を業として行う者(そのあっせんを業として行う者を含む。)をいう。

4 この法律において「土地の所有者等」とは、土地若しくは木竹の所有者又は土地若しくは木竹の使用及び収益を目的とする権利、漁業権若しくは入漁権(臨時設備の設置その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。

(基本理念)

第三条 エコツーリズムは、自然観光資源が持続的に保護されることがその発展の基盤であることにかんがみ、自然観光資源が損なわれないよう、生物の多様性の確保に配慮しつつ、適切な利用の方法を定め、その方法に従って実施されるとともに、実施の状況を監視し、その監視の結果に科学的な評価を加え、これを反映させつつ実施されなければならない。

2 エコツーリズムは、特定事業者が自主的かつ積極的に取り組むとともに、観光の振興に寄与することを旨として、適切に実施されなければならない。

3 エコツーリズムは、特定事業者、地域住民、特定非営利活動法人等、自然観光資源又は観光に関し専門的知識を有する者等の地域の多様な主体が連携し、地域社会及び地域経済の健全な発展に寄与することを旨として、適切に実施されなければならない。

4 エコツーリズムの実施に当たっては、環境の保全についての国民の理解を深めることの重要性にかんがみ、環境教育の場として活用が図られるよう配慮されなければならない。

(基本方針)

第四条 政府は、基本理念にのっとり、エコツーリズムの推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針には、次の事項を定めるものとする。

一 エコツーリズムの推進に関する基本的方向

二 次条第一項に規定するエコツーリズム推進協議会に関する基本的事項

三 次条第二項第一号のエコツーリズム推進全体構想の作成に関する基本的事項

四 第六条第二項のエコツーリズム推進全体構想の認定に関する基本的事項

五 生物の多様性の確保等のエコツーリズムの実施に当たって配慮すべき事項その他エコツーリズムの推進に関する重要事項

3 環境大臣及び国土交通大臣は、あらかじめ文部科学大臣及び農林水産大臣と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 環境大臣及び国土交通大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、広く一般の意見を聴かなければならない。

5 環境大臣及び国土交通大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

6 基本方針は、エコツーリズムの実施状況を踏まえ、おおむね五年ごとに見直しを行うものとする。

7 第三項から第五項までの規定は、基本方針の変更について準用する。

(エコツーリズム推進協議会)

第五条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の区域のうちエコツーリズムを推進しようとする地域ごとに、次項に規定する事務を行うため、当該市町村のほか、特定事業者、地域住民、特定非営利活動法人等、自然観光資源又は観光に関し専門的知識を有する者、土地の所有者等その他のエコツーリズムに関連する活動に参加する者(以下「特定事業者等」という。)並びに関係行政機関及び関係地方公共団体からなるエコツーリズム推進協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、次の事務を行うものとする。

一 エコツーリズム推進全体構想を作成すること。

二 エコツーリズムの推進に係る連絡調整を行うこと。

3 前項第一号に規定するエコツーリズム推進全体構想(以下「全体構想」という。)には、基本方針に即して、次の事項を定めるものとする。

一 エコツーリズムを推進する地域

二 エコツーリズムの対象となる主たる自然観光資源の名称及び所在地

三 エコツーリズムの実施の方法

四 自然観光資源の保護及び育成のために講ずる措置(当該協議会に係る市町村の長が第八条第一項の特定自然観光資源の指定をしようとするときは、その旨、当該特定自然観光資源の名称及び所在する区域並びにその保護のために講ずる措置を含む。以下同じ。)

五 協議会に参加する者の名称又は氏名及びその役割分担

六 その他エコツーリズムの推進に必要な事項

4 市町村は、その組織した協議会が全体構想を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣に報告しなければならない。

5 前項の規定は、全体構想の変更又は廃止について準用する。

6 特定事業者等は、市町村に対し、協議会を組織することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る協議会が作成すべき全体構想の素案を作成して、これを提示しなければならない。

7 特定事業者等で協議会の構成員でないものは、市町村に対して書面でその意思を表示することによって、自己を当該市町村が組織した協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

8 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、協議会が定める。

9 協議会の構成員は、相協力して、全体構想の実施に努めなければならない。

(全体構想の認定)

第六条 市町村は、その組織した協議会が全体構想を作成したときは、主務省令で定めるところにより、当該全体構想について主務大臣の認定を申請することができる。

2 主務大臣は、前項の規定による認定の申請があった全体構想が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 基本方針に適合するものであること。

二 自然観光資源の保護及び育成のために講ずる措置その他の全体構想に定める事項が確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。

3 主務大臣は、二以上の市町村から共同して第一項の規定による認定の申請があった場合において、自然的経済的社会的条件からみて、当該市町村の区域において一体としてエコツーリズムを推進することが適当であると認めるときは、当該申請に係る全体構想を一体として前項の認定をすることができる。

4 主務大臣は、第二項の認定をしたときは、その旨を公表しなければならない。

5 市町村は、その組織した協議会が第二項の認定を受けた全体構想を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、当該変更後の全体構想について主務大臣の認定を受けなければならない。

6 主務大臣は、第二項の認定(前項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた全体構想(以下「認定全体構想」という。)が基本方針に適合しなくなったと認めるとき、又は認定全体構想に従ってエコツーリズムが推進されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

7 第二項及び第四項の規定は第五項の変更の認定について、第四項の規定は前項の規定による認定の取消しについて準用する。

(認定全体構想についての周知等)

第七条 主務大臣は、インターネットの利用その他の適切な方法により、エコツーリズムに参加しようとする観光旅行者その他の者に認定全体構想の内容について周知するものとする。

2 国の行政機関及び関係地方公共団体の長は、認定全体構想を作成した協議会の構成員である特定事業者が当該認定全体構想に基づくエコツーリズムに係る事業を実施するため、法令の規定による許可その他の処分を求めたときは、当該エコツーリズムに係る事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。

(特定自然観光資源の指定)

第八条 全体構想について第六条第二項の認定を受けた市町村(第十二条を除き、以下単に「市町村」という。)の長(以下単に「市町村長」という。)は、認定全体構想に従い、観光旅行者その他の者の活動により損なわれるおそれがある自然観光資源(風俗慣習その他の無形の観光資源を除く。以下この項において同じ。)であって、保護のための措置を講ずる必要があるものを、特定自然観光資源として指定することができる。ただし、他の法令により適切な保護がなされている自然観光資源として主務省令で定めるものについては、この限りでない。

2 市町村長は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該特定自然観光資源の所在する区域の土地の所有者等の同意を得なければならない。

3 市町村長は、第一項の指定をするときは、その旨、当該特定自然観光資源の名称及び所在する区域並びにその保護のために講ずる措置の内容を公示しなければならない。

4 市町村長は、第一項の指定をしたときは、当該特定自然観光資源の所在する区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。

5 市町村長は、第一項の指定をした場合において、当該特定自然観光資源が同項ただし書の主務省令で定める自然観光資源に該当するに至ったときその他その後の事情の変化によりその指定の必要がなくなり、又はその指定を継続することが適当でなくなったと認めるときは、その指定を解除しなければならない。

6 市町村長は、前項の規定による指定の解除をするときは、その旨を公示しなければならない。

(特定自然観光資源に関する規制)

第九条 特定自然観光資源の所在する区域内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

一 特定自然観光資源を汚損し、損傷し、又は除去すること。

二 観光旅行者その他の者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。

三 著しく悪臭を発散させ、音響機器等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、その他観光旅行者その他の者に著しく迷惑をかけること。

四 前三号に掲げるもののほか、特定自然観光資源を損なうおそれのある行為として認定全体構想に従い市町村の条例で定める行為

2 市町村の当該職員は、特定自然観光資源の所在する区域内において前項各号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるよう指示することができる。

3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第十条 市町村長は、認定全体構想に従い、第八条第一項の規定により指定した特定自然観光資源が多数の観光旅行者その他の者の活動により著しく損なわれるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該特定自然観光資源の所在する区域への立入りにつきあらかじめ当該市町村長の承認を受けるべき旨の制限をすることができる。ただし、他の法令によりその所在する区域への立入りが制限されている特定自然観光資源であって主務省令で定めるものについては、この限りでない。

2 前項の規定による制限がされたときは、同項の承認を受けた者以外の者は、当該特定自然観光資源の所在する区域に立ち入ってはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって主務省令で定めるものを行うために立ち入る場合については、この限りでない。

3 第一項の承認は、立ち入ろうとする者の数について、市町村長が定める数の範囲内において行うものとする。

4 市町村の当該職員は、第二項の規定に違反して当該特定自然観光資源の所在する区域に立ち入る者があるときは、当該区域への立入りをやめるよう指示し、又は当該区域から退去するよう指示することができる。

5 第八条第二項から第六項までの規定は、第一項の制限について準用する。この場合において、同条第三項中「その保護のために講ずる措置の内容」とあるのは「立入りを制限する人数及び期間その他必要な事項」と、同条第五項中「同項ただし書の主務省令で定める自然観光資源」とあるのは「第十条第一項ただし書の主務省令で定める特定自然観光資源」と読み替えるものとする。

6 前条第三項の規定は、第四項の職員について準用する。

(活動状況の公表)

第十一条 主務大臣は、毎年、協議会の活動状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(活動状況の報告)

第十二条 主務大臣は、市町村に対し、その組織した協議会の活動状況について報告を求めることができる。

(技術的助言)

第十三条 主務大臣は、広域の自然観光資源の保護及び育成に関する活動その他の協議会の活動の促進を図るため、協議会の構成員に対し、必要な技術的助言を行うものとする。

(情報の収集等)

第十四条 主務大臣は、自然観光資源の保護及び育成を図り、並びに自然観光資源についての案内又は助言を行う人材を育成するため、エコツーリズムの実施状況に関する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うものとする。

(広報活動等)

第十五条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、エコツーリズムに関し、国民の理解を深めるよう努めるものとする。

(財政上の措置等)

第十六条 国及び地方公共団体は、エコツーリズムを推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(エコツーリズム推進連絡会議)

第十七条 政府は、環境省、国土交通省、文部科学省、農林水産省その他の関係行政機関の職員をもって構成するエコツーリズム推進連絡会議を設け、エコツーリズムの総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。

(主務大臣等)

第十八条 この法律における主務大臣は、環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣とする。

2 この法律における主務省令は、環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣の発する命令とする。

(罰則)

第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第九条第二項の規定による市町村の当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第一号から第三号までに掲げる行為をした者

二 第十条第四項の規定による市町村の当該職員の指示に従わないで、当該特定自然観光資源の所在する区域へ立ち入り、又は当該区域から退去しなかった者

第二十条 第九条第一項第四号の規定に基づく条例には、同条第二項の規定による市町村の当該職員の指示に従わないでみだりに同号に掲げる行為をした者に対し、三十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。

理 由

エコツーリズムが自然環境の保全、地域における創意工夫を生かした観光の振興及び環境の保全に関する意識の啓発等の環境教育の推進において重要な意義を有することにかんがみ、エコツーリズムに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、エコツーリズムについての基本理念、政府による基本方針の策定その他のエコツーリズムを推進するために必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

「地域活性化と多様化するエコツーリズム」のご案内

環境大臣を議長とした「エコツーリズム推進会議(H15〜H16年)」ではエコツーリズムの概念を「自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し、学ぶとともに、対象となる地域の自然環境や歴史文化の保全に責任を持つ観光のありかた」とし、平成19年制定の「エコツーリズム推進法」においては、「自然環境の保全」「観光振興」「環境教育の場としての活用」を基本理念としています。観光客に地域の資源を伝えることで、地域住民も地域を再認識し、様々な活動を通じて地域社会そのものの活性化が生まれています。

今回のセミナーでは、京都嵯峨芸術大学の真板昭夫教授に、エコツーリズムとは何か、その意義、様々な活動、成果等をご紹介して頂いた後、エコツーリズムにおいて顕著なる成果をあげておられる団体・企業に、その活動をご紹介頂いて、エコツーリズムを考えていきます。

日時

平成21年11月27日(金) 13:30〜17:00

内容

基調講演「目からうろこのエコツーリズム」

講師:京都嵯峨芸術大学 芸術学部教授 真板昭夫 氏

(NPO法人日本エコツーリズム協会理事)

講演1 「里地里山の身近な自然と生活文化が宝物〜飯能市エコツーリズム〜」

講師:飯能市環境部エコツーリズム推進室 主査 大野裕司 氏

講演2 「”エコ・エージェント”の存在と未来の可能性について

〜ニュービジネスによる持続可能なエコ実現〜」

講師:有限会社地域観光プロデュースセンター 代表 吉見精二 氏

(NPO法人日本エコツーリズム協会理事)

講演3 「環境教育と自然体験を目的とした様々なツアーの提案」

講師:近畿日本ツーリスト株式会社 関西営業本部 業務課長 松岡一隆 氏

主催

おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会(大阪市、ATC、日本経済新聞社)

参加費

無 料

会場

アジア太平洋トレードセンターー(ATC)ITM棟、おおさかATCグリーンエコプラザ゙内「ビオトーププラザ」

http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html

定員

60名(先着順※受付確認はセミナー開催約10 日前までFAX またはE-mail でお送りします。)

お申し込み

おおさかATCグリーンエコプラザ事務局まで

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビルITM棟11F

おおさかATCグリーンエコプラザ「エコツーリズム」セミナー(11 月27 日)係TEL:06-6615-5688

E−mailで、もしくは下記にご記入後FAXで、お送りください

E−mail:office@ecoplaza.gr.jp FAX送付先06−6615−5890

チラシ

http://www.ecoplaza.gr.jp/img/pdf/seminar091127.pdf

エコツーリズム推進法について

平成19年6月20日の参議院本会議において、エコツーリズム推進法が成立しました。

1.成立の背景

最近の身近な環境についての保護意識の高まりや、自然と直接ふれあう体験への欲求の高まりが見られるようになってきています。

このような背景から、これまでのパッケージ・通過型の観光とは異なり、地域の自然環境の保全に配慮しながら、時間をかけて自然とふれあう「エコツーリズム」が推進される事例が見られるようになってきました。

しかし、現在は地域の環境への配慮を欠いた単なる自然体験ツアーがエコツアーと呼ばれたり、観光活動の過剰な利用により自然環境が劣化する事例も見られます。

このような状況を踏まえ、適切なエコツーリズムを推進するための総合的な枠組みを定める法律が制定されました。

2.法律の趣旨

この法律は、地域の自然環境の保全に配慮しつつ、地域の創意工夫を生かした「エコツーリズム」を推進するに当たり、以下の4つの具体的な推進方策を定め、エコツーリズムを通じた自然環境の保全、観光振興、地域振興、環境教育の推進を図るものです。

(1)政府による基本方針の策定

(2)地域の関係者による推進協議会の設置

(3)地域のエコツーリズム推進方策の策定

(4)地域の自然観光資源の保全

3.今後の取り組み

エコツーリズム推進法は、平成20年4月1日の施行です。(同日、エコツーリズム推進法施行規則公布・施行)

政府は、エコツーリズム推進のための基本方針を作成します。 (平成20年6月6日閣議決定)

市町村が作成した地域ごとの全体構想は、主務大臣の認定を申請することができ、この基本方針に適合するものが認定されます。

国は、全体構想の認定を受けた市町村に対して、広報に努めるなど、地域のエコツーリズム実現に関する施策を推進します。

※主務大臣 環境大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、文部科学大臣

http://www.env.go.jp/nature/ecotourism/law.html

エコツーリズム推進法

(目的)

第一条 この法律は、エコツーリズムが自然環境の保全、地域における創意工夫を生かした観光の振興及び環境の保全に関する意識の啓発等の環境教育の推進において重要な意義を有することにかんがみ、エコツーリズムについての基本理念、政府による基本方針の策定その他のエコツーリズムを推進するために必要な事項を定めることにより、エコツーリズムに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「自然観光資源」とは、次に掲げるものをいう。

一 動植物の生息地又は生育地その他の自然環境に係る観光資源

二 自然環境と密接な関連を有する風俗慣習その他の伝統的な生活文化に係る観光資源

2 この法律において「エコツーリズム」とは、観光旅行者が、自然観光資源について知識を有する者から案内又は助言を受け、当該自然観光資源の保護に配慮しつつ当該自然観光資源と触れ合い、これに関する知識及び理解を深めるための活動をいう。

3 この法律において「特定事業者」とは、観光旅行者に対し、自然観光資源についての案内又は助言を業として行う者(そのあっせんを業として行う者を含む。)をいう。

4 この法律において「土地の所有者等」とは、土地若しくは木竹の所有者又は土地若しくは木竹の使用及び収益を目的とする権利、漁業権若しくは入漁権(臨時設備の設置その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。

(基本理念)

第三条 エコツーリズムは、自然観光資源が持続的に保護されることがその発展の基盤であることにかんがみ、自然観光資源が損なわれないよう、生物の多様性の確保に配慮しつつ、適切な利用の方法を定め、その方法に従って実施されるとともに、実施の状況を監視し、その監視の結果に科学的な評価を加え、これを反映させつつ実施されなければならない。

2 エコツーリズムは、特定事業者が自主的かつ積極的に取り組むとともに、観光の振興に寄与することを旨として、適切に実施されなければならない。

3 エコツーリズムは、特定事業者、地域住民、特定非営利活動法人等、自然観光資源又は観光に関し専門的知識を有する者等の地域の多様な主体が連携し、地域社会及び地域経済の健全な発展に寄与することを旨として、適切に実施されなければならない。

4 エコツーリズムの実施に当たっては、環境の保全についての国民の理解を深めることの重要性にかんがみ、環境教育の場として活用が図られるよう配慮されなければならない。

(基本方針)

第四条 政府は、基本理念にのっとり、エコツーリズムの推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針には、次の事項を定めるものとする。

一 エコツーリズムの推進に関する基本的方向

二 次条第一項に規定するエコツーリズム推進協議会に関する基本的事項

三 次条第二項第一号のエコツーリズム推進全体構想の作成に関する基本的事項

四 第六条第二項のエコツーリズム推進全体構想の認定に関する基本的事項

五 生物の多様性の確保等のエコツーリズムの実施に当たって配慮すべき事項その他エコツーリズムの推進に関する重要事項

3 環境大臣及び国土交通大臣は、あらかじめ文部科学大臣及び農林水産大臣と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 環境大臣及び国土交通大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、広く一般の意見を聴かなければならない。

5 環境大臣及び国土交通大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

6 基本方針は、エコツーリズムの実施状況を踏まえ、おおむね五年ごとに見直しを行うものとする。

7 第三項から第五項までの規定は、基本方針の変更について準用する。

(エコツーリズム推進協議会)

第五条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の区域のうちエコツーリズムを推進しようとする地域ごとに、次項に規定する事務を行うため、当該市町村のほか、特定事業者、地域住民、特定非営利活動法人等、自然観光資源又は観光に関し専門的知識を有する者、土地の所有者等その他のエコツーリズムに関連する活動に参加する者(以下「特定事業者等」という。)並びに関係行政機関及び関係地方公共団体からなるエコツーリズム推進協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、次の事務を行うものとする。

一 エコツーリズム推進全体構想を作成すること。

二 エコツーリズムの推進に係る連絡調整を行うこと。

3 前項第一号に規定するエコツーリズム推進全体構想(以下「全体構想」という。)には、基本方針に即して、次の事項を定めるものとする。

一 エコツーリズムを推進する地域

二 エコツーリズムの対象となる主たる自然観光資源の名称及び所在地

三 エコツーリズムの実施の方法

四 自然観光資源の保護及び育成のために講ずる措置(当該協議会に係る市町村の長が第八条第一項の特定自然観光資源の指定をしようとするときは、その旨、当該特定自然観光資源の名称及び所在する区域並びにその保護のために講ずる措置を含む。以下同じ。)

五 協議会に参加する者の名称又は氏名及びその役割分担

六 その他エコツーリズムの推進に必要な事項

4 市町村は、その組織した協議会が全体構想を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣に報告しなければならない。

5 前項の規定は、全体構想の変更又は廃止について準用する。

6 特定事業者等は、市町村に対し、協議会を組織することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る協議会が作成すべき全体構想の素案を作成して、これを提示しなければならない。

7 特定事業者等で協議会の構成員でないものは、市町村に対して書面でその意思を表示することによって、自己を当該市町村が組織した協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

8 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、協議会が定める。

9 協議会の構成員は、相協力して、全体構想の実施に努めなければならない。

(全体構想の認定)

第六条 市町村は、その組織した協議会が全体構想を作成したときは、主務省令で定めるところにより、当該全体構想について主務大臣の認定を申請することができる。

2 主務大臣は、前項の規定による認定の申請があった全体構想が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 基本方針に適合するものであること。

二 自然観光資源の保護及び育成のために講ずる措置その他の全体構想に定める事項が確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。

3 主務大臣は、二以上の市町村から共同して第一項の規定による認定の申請があった場合において、自然的経済的社会的条件からみて、当該市町村の区域において一体としてエコツーリズムを推進することが適当であると認めるときは、当該申請に係る全体構想を一体として前項の認定をすることができる。

4 主務大臣は、第二項の認定をしたときは、その旨を公表しなければならない。

5 市町村は、その組織した協議会が第二項の認定を受けた全体構想を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、当該変更後の全体構想について主務大臣の認定を受けなければならない。

6 主務大臣は、第二項の認定(前項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた全体構想(以下「認定全体構想」という。)が基本方針に適合しなくなったと認めるとき、又は認定全体構想に従ってエコツーリズムが推進されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

7 第二項及び第四項の規定は第五項の変更の認定について、第四項の規定は前項の規定による認定の取消しについて準用する。

(認定全体構想についての周知等)

第七条 主務大臣は、インターネットの利用その他の適切な方法により、エコツーリズムに参加しようとする観光旅行者その他の者に認定全体構想の内容について周知するものとする。

2 国の行政機関及び関係地方公共団体の長は、認定全体構想を作成した協議会の構成員である特定事業者が当該認定全体構想に基づくエコツーリズムに係る事業を実施するため、法令の規定による許可その他の処分を求めたときは、当該エコツーリズムに係る事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。

(特定自然観光資源の指定)

第八条 全体構想について第六条第二項の認定を受けた市町村(第十二条を除き、以下単に「市町村」という。)の長(以下単に「市町村長」という。)は、認定全体構想に従い、観光旅行者その他の者の活動により損なわれるおそれがある自然観光資源(風俗慣習その他の無形の観光資源を除く。以下この項において同じ。)であって、保護のための措置を講ずる必要があるものを、特定自然観光資源として指定することができる。ただし、他の法令により適切な保護がなされている自然観光資源として主務省令で定めるものについては、この限りでない。

2 市町村長は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該特定自然観光資源の所在する区域の土地の所有者等の同意を得なければならない。

3 市町村長は、第一項の指定をするときは、その旨、当該特定自然観光資源の名称及び所在する区域並びにその保護のために講ずる措置の内容を公示しなければならない。

4 市町村長は、第一項の指定をしたときは、当該特定自然観光資源の所在する区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。

5 市町村長は、第一項の指定をした場合において、当該特定自然観光資源が同項ただし書の主務省令で定める自然観光資源に該当するに至ったときその他その後の事情の変化によりその指定の必要がなくなり、又はその指定を継続することが適当でなくなったと認めるときは、その指定を解除しなければならない。

6 市町村長は、前項の規定による指定の解除をするときは、その旨を公示しなければならない。

(特定自然観光資源に関する規制)

第九条 特定自然観光資源の所在する区域内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

一 特定自然観光資源を汚損し、損傷し、又は除去すること。

二 観光旅行者その他の者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。

三 著しく悪臭を発散させ、音響機器等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、その他観光旅行者その他の者に著しく迷惑をかけること。

四 前三号に掲げるもののほか、特定自然観光資源を損なうおそれのある行為として認定全体構想に従い市町村の条例で定める行為

2 市町村の当該職員は、特定自然観光資源の所在する区域内において前項各号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるよう指示することができる。

3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第十条 市町村長は、認定全体構想に従い、第八条第一項の規定により指定した特定自然観光資源が多数の観光旅行者その他の者の活動により著しく損なわれるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該特定自然観光資源の所在する区域への立入りにつきあらかじめ当該市町村長の承認を受けるべき旨の制限をすることができる。ただし、他の法令によりその所在する区域への立入りが制限されている特定自然観光資源であって主務省令で定めるものについては、この限りでない。

2 前項の規定による制限がされたときは、同項の承認を受けた者以外の者は、当該特定自然観光資源の所在する区域に立ち入ってはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって主務省令で定めるものを行うために立ち入る場合については、この限りでない。

3 第一項の承認は、立ち入ろうとする者の数について、市町村長が定める数の範囲内において行うものとする。

4 市町村の当該職員は、第二項の規定に違反して当該特定自然観光資源の所在する区域に立ち入る者があるときは、当該区域への立入りをやめるよう指示し、又は当該区域から退去するよう指示することができる。

5 第八条第二項から第六項までの規定は、第一項の制限について準用する。この場合において、同条第三項中「その保護のために講ずる措置の内容」とあるのは「立入りを制限する人数及び期間その他必要な事項」と、同条第五項中「同項ただし書の主務省令で定める自然観光資源」とあるのは「第十条第一項ただし書の主務省令で定める特定自然観光資源」と読み替えるものとする。

6 前条第三項の規定は、第四項の職員について準用する。

(活動状況の公表)

第十一条 主務大臣は、毎年、協議会の活動状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(活動状況の報告)

第十二条 主務大臣は、市町村に対し、その組織した協議会の活動状況について報告を求めることができる。

(技術的助言)

第十三条 主務大臣は、広域の自然観光資源の保護及び育成に関する活動その他の協議会の活動の促進を図るため、協議会の構成員に対し、必要な技術的助言を行うものとする。

(情報の収集等)

第十四条 主務大臣は、自然観光資源の保護及び育成を図り、並びに自然観光資源についての案内又は助言を行う人材を育成するため、エコツーリズムの実施状況に関する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うものとする。

(広報活動等)

第十五条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、エコツーリズムに関し、国民の理解を深めるよう努めるものとする。

(財政上の措置等)

第十六条 国及び地方公共団体は、エコツーリズムを推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(エコツーリズム推進連絡会議)

第十七条 政府は、環境省、国土交通省、文部科学省、農林水産省その他の関係行政機関の職員をもって構成するエコツーリズム推進連絡会議を設け、エコツーリズムの総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。

(主務大臣等)

第十八条 この法律における主務大臣は、環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣とする。

2 この法律における主務省令は、環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣の発する命令とする。

(罰則)

第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第九条第二項の規定による市町村の当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第一号から第三号までに掲げる行為をした者

二 第十条第四項の規定による市町村の当該職員の指示に従わないで、当該特定自然観光資源の所在する区域へ立ち入り、又は当該区域から退去しなかった者

第二十条 第九条第一項第四号の規定に基づく条例には、同条第二項の規定による市町村の当該職員の指示に従わないでみだりに同号に掲げる行為をした者に対し、三十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。

理 由

エコツーリズムが自然環境の保全、地域における創意工夫を生かした観光の振興及び環境の保全に関する意識の啓発等の環境教育の推進において重要な意義を有することにかんがみ、エコツーリズムに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、エコツーリズムについての基本理念、政府による基本方針の策定その他のエコツーリズムを推進するために必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

2009年11月19日

ATCセミナー 土壌・地下水汚染の社会的問題の事例

■ATCセミナー 土壌・地下水汚染の社会的問題の事例■

〜豊洲・桃花台・小鳥が丘の事例〜

土壌・地下水汚染問題は、改正土壌汚染対策法の成立をはじめ、岡山市小鳥が丘団地住民の開発業者である両備を相手にした油工場跡地の裁判や、小牧市桃花台の地盤沈下や土壌・地下水汚染についも多くの住民が愛知県や都市再生機構と裁判をしていました。

また、東京都江東区豊洲の埋立地のガス工場跡地の土壌汚染調査における情報公開遅れが問題にされ、採取した調査試料を廃棄しようとする東京都に対し市民が提訴しています。

このように、本年はマイホームの土壌・地下水汚染等の問題で多くの住民が行政や大企業を相手に裁判で戦っている節目となる年ではないでしょうか。

今回はこれらの問題に大変詳しい講師を招きし、今後の土壌・地下水汚染を考える良い機会になると思いますので、奮ってお申込ください。

■開催日時■

平成21年12月18日(金)14時〜17時20分

■プログラム■

講演1:「東京都豊洲地区の土壌汚染」〜実態と問題点〜

講師:日本環境学会 土壌汚染ワーキンググループ長 坂巻 幸雄 氏

講演2:「豊洲の土壌汚染の実態について」

講 師:NPO法人 「市場を考える会」総務・環境問題理事 野末 誠 氏

講演3:「(仮題)桃花台の地盤沈下と土壌・地下水汚染問題について」

講 師:桃花台地盤沈下問題を考える会 代表 丸山 直希 氏

講演4:「小鳥が丘団地土壌汚染現地報告と裁判経過」

講 師:小鳥が丘団地救済協議会 藤原 康 氏 岩野 敏幸 氏

総合質疑応答

■主 催■

おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会

http://atcwsr.earthblog.jp/

大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)実行委員会・ビジネス交流会

http://www.ecoplaza.gr.jp/business/index.html

■受講料■

1,000円 (但し、行政担当者、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、水・土壌研究部会会員は無料)

■会 場■

おおさかATCグリーンエコプラザ内 ビオトープ・プラザ

http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html

■定 員■

100名

■申し込み■

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F

おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 水・土壌セミナー係

TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801 E-mail:md@e-being.jp

http://www.e-being.jp/work/concierge.htm

詳しくはブログで

http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51081846.html

■土壌・地下水汚染の参考リンク■

桃花台新聞

http://toukadai.exblog.jp/i15/

桃花台ニュータウンの軟弱地層及産業廃棄物による沈下問題に関する愛知県知事への公開質問状

http://eritokyo.jp/independent/komaki-col0001.html

桃花台の地盤沈下と土壌汚染

http://atcwsr.earthblog.jp/c2837.html

小鳥が丘団地救済協議会

http://www.geocities.co.jp/kotorigaoka/

ATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会

http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html

Concept

Osaka ATC Green Eco Plaza seeks to achieve a better society through the cultivation and promotion of eco-business.

As they grow more complex with each passing year, environmental problems involving the atmosphere, water, noise, waste products, and energy demand quick movement on solutions by citizens, corporations, and local government. Osaka ATC Green Eco Plaza was conceived in the recognition that dealing with environmental problems such as these is becoming an increasingly critical imperative. The Plaza was founded to contribute to the realization of a sustainable, recycling-based society while stimulating the development of nascent eco-businesses by introducing a broad selection of cutting-edge, ecologically responsible business opportunities and practices.

A leading attraction visited by some 9 million citizens every year, ATC is one of the anchor facilities in the Cosmo Square zone, which is being developed as a new subcenter of Osaka. A growing number of facilities devoted to cultivating and promoting new industries are springing up in Cosmo Square, including the social welfare-based ATC Ageless Center, Osaka Design Promotion Plaza, and Software Industry Plaza. Osaka ATC Green Eco Plaza is a gathering place for citizens who are committed to contributing to the resolution of environmental problems through the pursuit of eco-businesses. It was founded in recognition of the need for corporations, citizens, and local government to think and act together, and in the hope that these groups will come together to form an “ideal triangle” of activism in addressing the environmental challenges facing our society.

Osaka ATC Green Eco Plaza

2-1-10 Nankokita, Suminoe-ku, Osaka City

11th Floor West, ITM Wing, ATC (Asia Pacific Trade Center)

Phone: 06-6615-5888 Fax: 06-6615-5890

?施理念

通?培?和振??境商?,???更加美好的社会?献力量。

大气、水、噪音、?弃物、能源等与?境相?的各???正逐年?向??化,?于市民、企?和自治体而言是?尽快解决的??。大阪ATC?色?保广?正是在????境??的???得越来越重要的情况下?运而生的。其?立的目的是通?广泛地介?最新的?境商?,?求尚?于萌芽期的?境商?的活性化,??造循?型社会?献力量。ATC?年聚集900万人的市民,?日本首屈一指的集客?施,是作?大阪城市副中心而正在推?基??施建?的宇宙广?地区的中心?施。此外,以福利?主?的健康中心、??振?广?、?件??广?等?求新型??的培?与振?的基地也正在依次建?中。大阪ATC?色?保广?通??境商??解决?境???献力量,是大众的广?。以企??主,众多市民和自治体的共同思考和共同行?是必不可少的。我???大阪ATC?色?保广?将孕育市民、企?、行政??一体共同致力于?境??的理想的三角?系。

大阪ATC?色?保广?

大阪市住之江区南港北2丁目1-10

ATC[?洲太平洋?易中心]?ITM大厦11楼西?

??:06-6615-5888 ?真:06-6615-5890

?? ???

?? ????? ?? ? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ?????.

??, ?, ??, ???, ??? ?, ??? ?? ?? ??? ??? ????? ???, ??? ?? ??? ???????? ??? ???? ? ?????. ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ????? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ATC ?? ?? ??????. ?? ?? ????? ? ?? ??????, ?? ???? ??? ?? ?? ????? ???? ??? ??? ?? ??? ??? ???? ???????. ?? ATC? ?? 900? ?? ???? ?? ???? ???? ??????, ???? ????? ??? ???? ?? ??? ??? ??? ?? ?????. ?? ??? ??? ? ????? ???, ??? ?? ???, ????? ?? ??? ?, ??? ??? ?? ? ??? ??? ??? ????? ???? ????. ??? ATC ?? ?? ???? ?? ????? ??? ?? ??? ??? ???? ???? ?? ?????. ??? ???? ?? ?? ????? ???? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?????. ??? ATC ?? ?? ???? ?? ??????????? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ?????? ????? ?? ?????.

??? ATC ?? ?? ???

???? ????? ???? 2?? 1-10

ATC [??? ??? ??????]?ITM? 11? ??

TEL: 06-6615-5888 FAX: 06-6615-5890

〜豊洲・桃花台・小鳥が丘の事例〜

土壌・地下水汚染問題は、改正土壌汚染対策法の成立をはじめ、岡山市小鳥が丘団地住民の開発業者である両備を相手にした油工場跡地の裁判や、小牧市桃花台の地盤沈下や土壌・地下水汚染についも多くの住民が愛知県や都市再生機構と裁判をしていました。

また、東京都江東区豊洲の埋立地のガス工場跡地の土壌汚染調査における情報公開遅れが問題にされ、採取した調査試料を廃棄しようとする東京都に対し市民が提訴しています。

このように、本年はマイホームの土壌・地下水汚染等の問題で多くの住民が行政や大企業を相手に裁判で戦っている節目となる年ではないでしょうか。

今回はこれらの問題に大変詳しい講師を招きし、今後の土壌・地下水汚染を考える良い機会になると思いますので、奮ってお申込ください。

■開催日時■

平成21年12月18日(金)14時〜17時20分

■プログラム■

講演1:「東京都豊洲地区の土壌汚染」〜実態と問題点〜

講師:日本環境学会 土壌汚染ワーキンググループ長 坂巻 幸雄 氏

講演2:「豊洲の土壌汚染の実態について」

講 師:NPO法人 「市場を考える会」総務・環境問題理事 野末 誠 氏

講演3:「(仮題)桃花台の地盤沈下と土壌・地下水汚染問題について」

講 師:桃花台地盤沈下問題を考える会 代表 丸山 直希 氏

講演4:「小鳥が丘団地土壌汚染現地報告と裁判経過」

講 師:小鳥が丘団地救済協議会 藤原 康 氏 岩野 敏幸 氏

総合質疑応答

■主 催■

おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会

http://atcwsr.earthblog.jp/

大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)実行委員会・ビジネス交流会

http://www.ecoplaza.gr.jp/business/index.html

■受講料■

1,000円 (但し、行政担当者、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、水・土壌研究部会会員は無料)

■会 場■

おおさかATCグリーンエコプラザ内 ビオトープ・プラザ

http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html

■定 員■

100名

■申し込み■

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F

おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 水・土壌セミナー係

TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801 E-mail:md@e-being.jp

http://www.e-being.jp/work/concierge.htm

詳しくはブログで

http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51081846.html

■土壌・地下水汚染の参考リンク■

桃花台新聞

http://toukadai.exblog.jp/i15/

桃花台ニュータウンの軟弱地層及産業廃棄物による沈下問題に関する愛知県知事への公開質問状

http://eritokyo.jp/independent/komaki-col0001.html

桃花台の地盤沈下と土壌汚染

http://atcwsr.earthblog.jp/c2837.html

小鳥が丘団地救済協議会

http://www.geocities.co.jp/kotorigaoka/

ATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会

http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html

Concept

Osaka ATC Green Eco Plaza seeks to achieve a better society through the cultivation and promotion of eco-business.

As they grow more complex with each passing year, environmental problems involving the atmosphere, water, noise, waste products, and energy demand quick movement on solutions by citizens, corporations, and local government. Osaka ATC Green Eco Plaza was conceived in the recognition that dealing with environmental problems such as these is becoming an increasingly critical imperative. The Plaza was founded to contribute to the realization of a sustainable, recycling-based society while stimulating the development of nascent eco-businesses by introducing a broad selection of cutting-edge, ecologically responsible business opportunities and practices.

A leading attraction visited by some 9 million citizens every year, ATC is one of the anchor facilities in the Cosmo Square zone, which is being developed as a new subcenter of Osaka. A growing number of facilities devoted to cultivating and promoting new industries are springing up in Cosmo Square, including the social welfare-based ATC Ageless Center, Osaka Design Promotion Plaza, and Software Industry Plaza. Osaka ATC Green Eco Plaza is a gathering place for citizens who are committed to contributing to the resolution of environmental problems through the pursuit of eco-businesses. It was founded in recognition of the need for corporations, citizens, and local government to think and act together, and in the hope that these groups will come together to form an “ideal triangle” of activism in addressing the environmental challenges facing our society.

Osaka ATC Green Eco Plaza

2-1-10 Nankokita, Suminoe-ku, Osaka City

11th Floor West, ITM Wing, ATC (Asia Pacific Trade Center)

Phone: 06-6615-5888 Fax: 06-6615-5890

?施理念

通?培?和振??境商?,???更加美好的社会?献力量。

大气、水、噪音、?弃物、能源等与?境相?的各???正逐年?向??化,?于市民、企?和自治体而言是?尽快解决的??。大阪ATC?色?保广?正是在????境??的???得越来越重要的情况下?运而生的。其?立的目的是通?广泛地介?最新的?境商?,?求尚?于萌芽期的?境商?的活性化,??造循?型社会?献力量。ATC?年聚集900万人的市民,?日本首屈一指的集客?施,是作?大阪城市副中心而正在推?基??施建?的宇宙广?地区的中心?施。此外,以福利?主?的健康中心、??振?广?、?件??广?等?求新型??的培?与振?的基地也正在依次建?中。大阪ATC?色?保广?通??境商??解决?境???献力量,是大众的广?。以企??主,众多市民和自治体的共同思考和共同行?是必不可少的。我???大阪ATC?色?保广?将孕育市民、企?、行政??一体共同致力于?境??的理想的三角?系。

大阪ATC?色?保广?

大阪市住之江区南港北2丁目1-10

ATC[?洲太平洋?易中心]?ITM大厦11楼西?

??:06-6615-5888 ?真:06-6615-5890

?? ???

?? ????? ?? ? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ?????.

??, ?, ??, ???, ??? ?, ??? ?? ?? ??? ??? ????? ???, ??? ?? ??? ???????? ??? ???? ? ?????. ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ????? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ATC ?? ?? ??????. ?? ?? ????? ? ?? ??????, ?? ???? ??? ?? ?? ????? ???? ??? ??? ?? ??? ??? ???? ???????. ?? ATC? ?? 900? ?? ???? ?? ???? ???? ??????, ???? ????? ??? ???? ?? ??? ??? ??? ?? ?????. ?? ??? ??? ? ????? ???, ??? ?? ???, ????? ?? ??? ?, ??? ??? ?? ? ??? ??? ??? ????? ???? ????. ??? ATC ?? ?? ???? ?? ????? ??? ?? ??? ??? ???? ???? ?? ?????. ??? ???? ?? ?? ????? ???? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?????. ??? ATC ?? ?? ???? ?? ??????????? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ?????? ????? ?? ?????.

??? ATC ?? ?? ???

???? ????? ???? 2?? 1-10

ATC [??? ??? ??????]?ITM? 11? ??

TEL: 06-6615-5888 FAX: 06-6615-5890

2009年11月14日

ATC中国環境ビジネスビジネスの成功に向けて

おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会

アジア環境ビジネス研究部会(第3回)

中国環境ビジネスセミナー? 〜ビジネスの成功に向けて〜のご案内

環境ビジネスに限らず、中国でのビジネスの展開は、ますます注目を浴びております。世界経済をリードすべく立場の経済力を誇る中国ではありますが、国民性などの違いにより、実際のビジネス展開は紆余曲折しております。

今回のアジア環境ビジネス研究部会では、中国での環境ビジネスの問題点、実際のビジネスによる商習慣の違いなど、具体的な問題点を取り上げ、中国ビジネスのサクセスストーリーをシリーズ化してセミナーを開催し、講演終了後には懇親会において講師の先生方に参加して頂きますので、中国ビジネスにおける人脈作り及び中国ビジネスのトラブル解消の一環として、皆様のご参加をお待ちしております。

■開催日時■

2009年12月10日(木)

セミナー: 14:00 〜 16:30

交流会: 16:40 〜 18:00

■プログラム■

【講演1】中国の環境政策と環境ビジネス(14:05〜15:05

講師:福井県立大学名誉教授

(社)日中科学技術文化センター 理事長 凌 星光 氏

http://www.jcst.or.jp/

【講演2】山東省沿海地域の環境ビジネス(予定)(15:20〜16:20)

講師:ハルピン大学 教授

威海ハイテク産業開発区 副主任 王 政玉 氏

【交流会】 質疑応答・名詞交換は交流会会場で行います。(16:40〜18:00)

(会費3,000円/人)

■主 催■

おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 アジア環境ビジネス研究部会

水・土壌汚染研究部会 循環型社会ビジネス研究部会

大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)実行委員会

■受 講 料■

2000円/人

(但し、行政担当者、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、アジア環境ビジネス研究部会会員、

水・土壌汚染研究部会会員、循環型社会ビジネス研究部会会員は無料)

■会 場■

おおさかATCグリーンエコプラザビジネス ビオトープ・プラザ

(アジアトレードセンター ITM棟11F おおさかATCグリーンエコプラザ内)

■定 員■

80名(先着順 ※受付確認はセミナー開催約10日前迄にFAXまたはE-mailでお送りします。)

■お申し込み■

〒559-0034

大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F

おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 アジア研究部会セミナー係

TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801 E-mail:asia@e-being.jp

■交 流 会■

セミナー終了後、会場ビル6 階の「ピア6」で交流会を会費制で開催いたします。(3000 円/人)

おおさかATCグリーンエコプラザの中国語↓

http://www.ecoplaza.gr.jp/chinese/index.html

アジア太平洋トレードセンター株式会社↓

http://www.atc-estate.com/language/chinese/index.htm

ATCグリーンエコプラザセミナーレポート

エネルギー環境からみた日中協力の新たな可能性

講師

立命館大学 政策科学部 教授 周生

日中関係は、協力か、競争か、それとも対立か。エネルギー・環境分野においては、協力できることが多々あると考えています。今日は日中比較を通じて、エネルギー・環境分野における日中協力の可能性と課題について、私が把握している範囲でお話します。

産業革命と社会システムの変化

産業革命と社会システムの変化により、人類の歴史は三つの時代に分けることができます。まず、産業革命以前は、人間の生活活動や生産活動による環境に与える負荷が低く、人間が自然資源を採取する能力が低かった為、自然の力で循環できる社会を形成していました。これを「自然的循環型社会」といいます。しかし、18世紀末の第一次産業革命(石炭エネルギー,製鉄,鉄道など) 以来、第二次産業革命(19世紀末、プラスチックなどの新素材,石油,電気エネルギー,自動車,家電製品など )、第三次産業革命(20世紀末、近代産業社会、高度情報化社会、産業の情報化,電子化−デジタル革命など)を経て、技術革新が進み、我々人間が自然資源を採取する能力が飛躍的向上し、そして環境負荷が、遥かに自然の自浄能力を上回る状態となりました。その結果、資源の枯渇性問題や、公害などローカルな環境問題から地球温暖化などグローバルな環境問題まで顕在化してきたといえます。私はこれを「一方通行型社会」と呼んでおり、このような社会システムでは地球が持続不可能な状態になります。

そうなると、今後は自然の力では循環ができない、なんらかの人為的な力で循環させるという「人為的循環型社会」、いわゆる第四次産業革命がくるのではと思っています。

特にシンボルとなる技術としてIT,BT(バイオテクノロジー)、ET(エネルギー技術)、ET(環境回復・健康産業技術)、NT(ナノテクノロジー)という技術が挙げられ、その中でも、いかに資源・環境負荷を最小化するかという技術が、これからの社会で一番大きなポイントになるでしょう。これからの技術・産業は、循環型をキーワードとして対応していかなければいけないと考えます。すなわち、循環型技術システム、循環型産業システム、循環型経済システム、循環型社会システムの構築が求められています。

私達が色々な環境問題に直面しているのは、以下のような重要な3原則を犯しているという根本的な問題からです。

これらは人類文明が持続可能であるための最低限の必要条件です。

(1)再生可能な資源の消費量<再生力(現在の砂漠化、森林減少はこの原則を犯している典型)

(2)非再生可能な資源の消費量<再生可能資源の開発力(現在は全くこの原則を無視)

(3)汚染物質の排出量<環境の吸収力(自浄能力)(大気中CO2濃度の増大はこの原則を犯している典型)。

人為的に、技術やライフスタイルの変革によっていかに環境負荷を小さくしていくかが、今後の課題です。

中国が抱える問題

ご存知のように、中国の経済は、1980年代から、世界のほとんどの予想を裏切って、20年余りをかけて、年平均9%を超える高成長を続けてきました。この急成長による中国のエネルギー消費量の急増も世界を驚かせています。例えば、ここ5年間のエネルギー消費量の増加は、1981〜2000年の20年間の総量を超え、少なくとも国際機関や中国国内エネルギー研究機関の予測より10年早まりました。

さらに、中国は2000年のGDPを10年後に2倍、20年後に4倍に増やすという国家目標を発表しました。この目標は、21世紀の最初の20年間における年平均経済成長率を7%という高水準に維持することを意味しますが、この目標を達成するためには、経済活動を支えるエネルギーの安定供給が大前提となります。この膨大なエネルギー消費量をどこまで安定的に供給できるかの問題は、中国一国の問題のみならず、世界全体の経済発展とエネルギー安全保障にも大きなインパクトを与えるものなのです。

その象徴的な事例としては以下の三つを挙げることができます。

(1)深刻な電力不足

近年、電力の不足は中国全土特に沿岸地域において深刻な問題となっており、例えば2003年の電力使用量は1兆9000億kwh、発電設備容量は3億8000万kw。電力不足は2000万kwとなりました。徐々に改善はしていますが、長期的にみれば、再び大きな問題となる可能性は高いでしょう。

また、2010年に使用量が3兆5000億kwh、発電設備容量は6億7000万kw以上になります。2020年がそれぞれ4兆5000億kwhと9億5000万kwになり、03年の2倍余りになります。中国の電力需要は、世界の色々な機関が予測していますが、EIA(米エネルギー情報局)、IEA(国際エネルギー機関)などが発表していた値は全て大きくはずれています。実際のエネルギー消費量は予測値より10年も早まっています。

(2)原油輸入の急増

近年中国では環境制約等により自国の石炭消費を抑制する動きがある一方で、原油輸入が急増しており、エネルギー供給に関するリスクが高まっています。中国の石油消費量は2003年に2億6千万トンとなり、日本を抜きアメリカに次ぐ世界第2位となりました。中国統計局によると、2004年度の原油輸入量は1億2000万トン(2003年は9112万トン)に達しました。

また中国の石油輸入の中東依存度は50%(日本は85%)に達しています。その輸入先の大半は日本と同じく中東に依存しているので、いかに中国のエネルギー消費量を削減するかという点においては、日中両国に共通な利益があり、協力できるポテンシャルも非常に高いと考えています。中国の原油輸入拡大は世界の原油市況にも大きな影響を及ぼしそうであると同時に原油価格の値上がりによる自国経済への影響も大きいものと見られています。

(3)環境負荷の増大

中国には今、公害の発生や河川の渇水、国土の広い範囲での砂漠化など深刻な環境問題に見舞われています。その中、周辺諸国及び地球環境や気候変動にもっとも深刻な影響を及ぼしているのはともにエネルギーの消費から排出する二酸化硫黄(SO2)による酸性雨の広範囲発生及び二酸化炭素(CO2)の大量排出等が挙げられます。中国の場合、国民一人当たりでみた環境負荷は決して大きくありません。1人当たりのCO2排出量は世界平均値の半分以下にすぎません。

しかし、その大きな人口、急速な経済成長、石炭中心としたエネルギー消費構造のため、CO2排出量は急速に増加し、総量ではアメリカに次ぐ世界第2位となっています。この酸性雨越境汚染問題とCO2排出問題を解決するには、中国自身の努力はもちろんのこと、先進国とりわけ日本との協力は不可欠であると考えられます。

また中国が抱える大きな環境問題としては、水の問題があります。現在の中国の水問題は、足りない・汚い・危ないという3つの言葉で表すことができます。中国の水消費量は先進国と比較して非常に多い状態にあり、GDP1000ドルあたりの水消費量は日本の10倍に及ぶため、日本が節水技術を提供できれば大きなビジネスになるでしょう。

それ以外に、新たなビジネスとしては、CO2排出削減技術があり、中国はすでに136のCDMプロジェクトが動いています。

中国の取り組み

中国の第11次五ヵ年計画には二つの数値目標を掲げられました。ひとつは2010年のGDPを2000年の倍増、もう1つが省エネ目標、すなわち2010年のGDPあたりのエネルギー消費量を2006年時点の20%カットをする、ということです。実はこれは、かつてブッシュ政権が提示した、京都議定書の代替案と似たものなのです。エネルギー効率を上げるという国内での取り組みにおいて、結果として中国もCO2削減に取り組んでいると言えます。

中国の経済社会の特徴

中国を分析するときは、先進地域(一人あたりGDP2000米ドル以上)・中進地域(一人あたりGDP800米ドル〜2000米ドル)・後進地域(一人当たりGDP800米ドル未満)の三つの地域にわけると、地域ごとに特徴が表れます。国土面積4%・人口19%の先進地域(東部沿岸部)に、GDPの約3割と、対外貿易8割、外国産業の6割が集中しています。一方、人口が中国全土の約5割を占める中進地域(東北・華北など)は、GDPは約4割、対外貿易、外国産業は先進地域に次ぐ値となっています。最後に国土面積の72%を占める後進地域の人口は約3割を占めますがGDPは17%程度しかありません。

もうひとつのデータとして、中国には三大経済圏があります。ひとつは人口4億8千万人にのぼる都市部です。その規模は日米独三カ国人口のトータルに相当し、毎年10%の勢いで成長しています。それは広東省地域、上海市を中心とした長江デルタ地域、北京・天津を中心とする勃海湾地域です。

グローバルリサイクルシステム

今、私達の研究室では、リサイクルのあり方として、グローバルリサイクルシステムを提唱しています。リサイクルには小循環・中循環・大循環があります。できれば廃棄物を工場内で処分・リサイクルできればいいのですが、できない場合は隣接地域などの広域で行い、さらに国内で無理な場合は国境を越えて行うというものです。資源廃棄物を生かしてビジネスにする静脈産業、これは、資源・エネルギー効率の最大化(投入・排出の最小化)、事業者・消費者・行政のパートナーシップ(社会全体としての便益の最大化)、新たな産業技術体系の確立(循環型技術体系の確立)、環境関連産業の発展(新規産業フロンティアの開拓、企業の競争力強化)を中心とした広域循環型経済システムであると考えています。実際、今までも多くの資源廃棄物を輸出入している会社はあり、資源の最大限利用と廃棄物排出の最小化を目指すものとして、静脈産業としてこれからはまだ大きな発展を達成していくことと思います。

特に東北アジア地域は、世界で有数の流動性、多様性をもつ地域です。先進国の日本、そして北朝鮮や中国の僻地など最も貧しく遅れた地域が共存し、また韓国や上海など、人口、経済成長がめざましい地域もあります。このような富める国と貧しい国が隣り合って暮らす地域では、お互いが環境問題の重荷を共有し、その解決のため、地域間の協力が必要となります。互いにうまく協力できればWin-Winの関係になれると考えています。

中国で生まれた新しい言葉

近年、中国には新しい言葉が生まれているので、少しご紹介しておきます。

鄧小平氏が言った「小康社会(しょうかんしゃかい)」とは、衣食を確保できる最低限度の生活レベルと、豊かな生活との間のステップを指し、経済水準だけではなく、社会・教育・文化などを含んだ幅広い概念を含んでいます。そして江沢民時代に言われた「全面小康社会」は、鄧小平時代の効率一辺倒の政策により、国民生活は改善された反面、経済格差などの不均衡が生まれたことから、よりゆとりのある生活だけでなく、より平等的な所得分配をも意味して名づけられました。

そして、現在の「和諧社会」は、胡錦濤政権が定めた新しいスローガンで、和諧とは調和がとれているという意味です。都市と農村の発展の調和、地域の発展の調和、経済と社会の発展の調和、人と自然の調和ある発展、国内発展と対外開放の調和という5つの調和で構成されています。中国に戻ったときに、和諧社会のイメージとは何かを中国人に聞いてみると、皆わからないと答えます。しかし私は、社会制度・医療・保険・教育制度など色々な面で、日本にこの和諧社会のモデルがあると思っています。日本の社会制度をもっと研究すべきと考えられます。その他、韓国の農村建設なども大変良いモデルになると考えています。

中国のエコビジネス

中国におけるエコビジネスの市場は非常に膨大です。さきほど述べた水問題に加え、都市部の廃棄物問題など、さまざまな環境問題を抱えており、第11次5ヵ年計画(2006〜2010年)期間中、環境保全関連の投資総額は、1兆3千億元(約18兆円)となる見込みです。その重点事業としては、火力発電所の脱硫装置や廃棄物処分など、技術面では日本が大幅にリードしている分野となっているため、日中間の環境ビジネスのさらなる商機拡大の局面を迎えているといえます。

今までは脱硫により二割ほどコストがあがるため、多くの企業において脱硫装置はほとんど導入されていない状態でしたが、近年中国政府の規制も強化され、状況は徐々に改善されています。中国の市場においては、日本より効率が低くても、簡易で安価な脱硫装置を開発できれば大きな需要があると言えるでしょう。

もうひとつの大きな市場として、廃棄物の問題があります。中国は今、産業廃棄物の問題に直面したばかりです。これはローテクで解決できる問題なので、多くの事例をもつ日本が中国に協力することでぜひビジネスチャンスに変えていただきたいと思います。

また新ビジネスとして注目されているのは、大気ビジネス、酸性雨、公害物質に関するビジネスです。それに加え、中国の炭鉱ガスは潜在埋蔵量が多く、クリーンなエネルギーとして今後の開発が期待されています。

中国において申請受理したCDMプロジェクトの数は現在136で、風力、水力、炭鉱ガスの順に多くなっていますが、CO2削減の量でみるとHFC(代替フロン)がもっとも効果があります。しかし残念ながら、現在のところ省エネのCDMはほとんどありません。

そんな中、今、我々が推進しているのはCDMとESCOを合併するということです。CDMの利益はCO2へ、ESCOの利益は省エネへ換算されます。CDMをするときは省エネの利益を換算せず、ESCOを行うときは、CO2の利益を無視するため、これら両方の利益を組み合わせると省エネの利益は更に大きくなり、取り組む企業が増えるのではないかと考えています。

中国の省エネポテンシャル

中国の場合は省エネポテンシャルがたぶん非常に大きいと考えられています。GDP1000米ドルあたりで中国が消費するエネルギーは日本の約9.7倍(2004年ですが、しかしこれを購買力平価PPP換算すれば、およそ2倍程度の値となります。ですから中国の省エネのポテンシャルは、上限は日本の10倍、下限はその2倍程度だと思われます。また可能性としては、単位製品あたりの省エネ、またシステム的な省エネに効果があると思われます。我々の計算では、もし中国がGDPあたりの消費量を日本並みに達成できれば、エネルギー消費量を半減できることとなります。

今後の日中協力に向けて

今後、日中協力のためには二つの視点があります。まず中国におけるエコビジネスを考えるときには、経済活動のグローバル化の中で生産基地として成長する中国を通して、どのように日本が循環型経済社会の形成を推進できるか。そして二つ目には、日本の十倍以上と言われる中国の経済市場の中で、どのように環境に配慮して生産活動を行い、将来的に循環型経済社会の構築に貢献できるかの二点です。

中国等の発展途上国は、欧州諸国が産業革命以来200年余りをかけ、日本が100年余りをかけた工業化のステップを半世紀に満たない短期間に一挙に経験する道を歩んでいます。このため、経済の成熟した段階で徐々に環境問題に取組んできた先進国とはことなり、貧困問題、公害問題と地球環境問題の三方に同時に取り組まなければならない状態にあります。このため、途上国は「後発者利益」を十分に活かすのみならず、多様な経済発展レベルに応じた環境政策を組み込んだ新たな「持続可能な開発」モデルを考察しなければなりません。これを実現するためには、中国等の途上国自身における独自の技術開発と環境産業の育成が必要であることはいうまでもありませんが,世界各国との協力も必要としており,アジア最大の先進工業国である日本との協力はとりわけ重要です。

今後,中国のエネルギー需要と環境負荷の増大をなだらかなものとしていくためには,先進国が,持続可能な循環社会実現に向けたビジョン作りに協力し,その実現の為に経済的・技術的協力を併せて行っていくことも重要でしょう。

これらを配慮した上で、今後も日中での協力を進め、エコビジネスを推進していただければと思います。

ご清聴ありがとうございました。

http://www.ecoplaza.gr.jp/event/eco_seminar_report/report/190105/index.html

アジアとの循環型社会の構築と環境ビジネス、環境・CSR経営

■講師

おおさかATCグリーンエコプラザ顧問 同志社大学 経済学部教授

郡嶌 孝氏

はじめに

ドイツの社会学者、ウルリッヒ・ベックは、今日の近代社会をリスク社会と呼んでいます。我々の社会は、現在、成功しているがゆえに新たな課題、リスクを生んでいます。今日は、私たちがこの新しい課題である環境危機に今後どう対応していくべきなのか、温暖化問題を含めてお話していきます。

21世紀の環境問題と各国の動き

危機という漢字は、“危”険と“機”会が組み合わさっています。まさに環境危機とは、日本においてはリスクを伴いながら、一方ではビジネスチャンスになったりするのが特徴であるかもしれません。

21世紀の環境問題は、廃棄物および温暖化の問題がとりわけ大きくなってきました。そんな中、先進国の取組みは、温暖化よりも廃棄物問題への取組みの方が少し早かったようです。

G8のサミットで初めて循環型社会について取り上げられたのは、2003年の、フランス、エビアンでのサミットです。エビアンでは循環型社会を実現する上での、先進国のマテリアルリサイクルについて話し合われました。その後、アメリカのシーアイランドでのサミットでは、小泉前総理の提唱により3Rイニシアチブが合意され、国際会議が行われるようになりました。

実はこれらの契機となったのは2002年のヨハネスブルグサミットです。1992年の地球サミットより10年が経過したこの年、持続可能な生産・開発を約束した「アジェンダ21」の進捗状況を確かめるとともに、次の「持続可能な生産・消費」に取り組む10年のフレームワークを策定することとなりました。

アジアとの循環型社会の構築

昨年、エコプラザ前館長と共に、大阪市と上海の環境問題対話のために上海に行ったのですが、アジアで環境ビジネスを行うのは難しいことがわかりました。中国にとって日本は、再生資源の原料輸入国としてしか位置づけられていないようです。対話の中で、環境用語は、ほぼドイツ語に占められていたことからも、すでにドイツとの環境ビジネスが進んでいることは明らかです。ここに入り込むのは、なかなか容易ではないでしょう。

では、当面、商売よりも日本の経験の中でどう環境と経済を両立するかということが重要となります。中国をはじめ、海外でも両立しなけれならないという意識はありますが、そのための技術や経験が不足しています。彼らが、技術・経験を身につけた後、開放的調整計画による協力関係が生まれると考えられます。しかしそのためには、まずトレーサビリティが最重要です。

現在、日本のマテリアルフローは、とりわけ静脈産業におけるフローの把握が非常に弱い状況にあります。例えばどのように資源が回収され、資源化され、どう使われているのか。消えた資源は廃棄されたのか、海外に輸出されたのか。廃棄自動車の例を挙げると、多くは海外に輸出されていることはわかっていますが、その後、部品として使われているのか、車のままなのか、海外で何が起こっているのか、トレーサビリティが全く把握できていません。家電についても同様です。

我々は環境の問題を“見える化”するためには、まずは数値化し、その実態をとらえられるようにしなければなりません。そしてグローバル化の中で循環経済圏を作ることはまだまだ難しい状態にありますが、日本の経験は必ず中国に役立つはずであり、必ずそこにビジネスチャンスはあると考えられます。

エコイノベーションとソーシャルイノベーション

また、エコイノベーションという面から言うと、今後は次第に製品を売ることから、機能やサービスを売るプロダクトサービスシステム(サービスサイジング)への変換が必要になってきます。

我々が3年前に地球環境戦略機関で研究を始めて以来、経済産業省でもサービスサイジング事業推進委員会が作られ、少しずつサービスサイジングの流れが生まれています。これを大きな流れにするべく、主要産業におけるサービスサイジングの促進を進めていかなければなりません。

これからは、まさに大企業の中で、サービスサイジングを動脈産業として変えていかねばなりません。

また環境ビジネスとしては、中間組織の支援をしながら、さらに市民社会における環境への取組みを進めていく必要があります。日本の強みを生かし、環境重視、人間重視の、技術革新・社会革新の実現こそが、経済産業省が描いている環境大国へのビジョンです。まさに我々はエコイノベーションと同時に、ソーシャルイノベーションも伴わなくてはいけません。

その中で、環境をどう価値化するか。皆が見えないCO2をどう見えるようにするかが非常に重要です。まずは環境問題を経済的な価値として見えるようにして、キャップをはめることが大事なのです。

たとえば社内では、部署ごとに排出権取引、環境税などで規制すれば良いでしょう。企業の中における評価を、売上高や経済価値だけでなく、環境の価値も“見える化”して評価対象にすれば、皆も取り組むようになるかもしれません。経験こそ重要な資産となるでしょう。

それぞれに何ができるか、環境と経済の両立の中で、今日お話された他の企業の皆さんのお話も参考にして取り組んでいただければ、これも、開放的調整政策のひとつといえるでしょう。どうもありがとうございました。

http://www.ecoplaza.gr.jp/event/eco_seminar_report/report/190801/index.html

?施理念

通?培?和振??境商?,???更加美好的社会?献力量。

大气、水、噪音、?弃物、能源等与?境相?的各???正逐年?向??化,?于市民、企?和自治体而言是?尽快解决的??。大阪ATC?色?保广?正是在????境??的???得越来越重要的情况下?运而生的。其?立的目的是通?广泛地介?最新的?境商?,?求尚?于萌芽期的?境商?的活性化,??造循?型社会?献力量。ATC?年聚集900万人的市民,?日本首屈一指的集客?施,是作?大阪城市副中心而正在推?基??施建?的宇宙广?地区的中心?施。此外,以福利?主?的健康中心、??振?广?、?件??广?等?求新型??的培?与振?的基地也正在依次建?中。大阪ATC?色?保广?通??境商??解决?境???献力量,是大众的广?。以企??主,众多市民和自治体的共同思考和共同行?是必不可少的。我???大阪ATC?色?保广?将孕育市民、企?、行政??一体共同致力于?境??的理想的三角?系。

http://www.ecoplaza.gr.jp/chinese/index.html

Osaka ATC Green Eco Plaza seeks to achieve a better society through the cultivation and promotion of eco-business.

As they grow more complex with each passing year, environmental problems involving the atmosphere, water, noise, waste products, and energy demand quick movement on solutions by citizens, corporations, and local government. Osaka ATC Green Eco Plaza was conceived in the recognition that dealing with environmental problems such as these is becoming an increasingly critical imperative. The Plaza was founded to contribute to the realization of a sustainable, recycling-based society while stimulating the development of nascent eco-businesses by introducing a broad selection of cutting-edge, ecologically responsible business opportunities and practices.

A leading attraction visited by some 9 million citizens every year, ATC is one of the anchor facilities in the Cosmo Square zone, which is being developed as a new subcenter of Osaka. A growing number of facilities devoted to cultivating and promoting new industries are springing up in Cosmo Square, including the social welfare-based ATC Ageless Center, Osaka Design Promotion Plaza, and Software Industry Plaza. Osaka ATC Green Eco Plaza is a gathering place for citizens who are committed to contributing to the resolution of environmental problems through the pursuit of eco-businesses. It was founded in recognition of the need for corporations, citizens, and local government to think and act together, and in the hope that these groups will come together to form an “ideal triangle” of activism in addressing the environmental challenges facing our society.

?施概要

名称 大阪?境??振?中心[大阪ATC?色?保广?]

?置方 大阪市 ?洲太平洋?易中心株式会社

主? 大阪?境??振?中心?行委?会

?大阪市

??洲太平洋?易中心株式会社

?日本???社

会? ATC[?洲太平洋?易中心]?ITM大厦11楼西?

地址 大阪市住之江区南港北2丁目1-10

会?面? 4,500m2

???? 上午10?30分〜下午5?30分

休?日 星期一(星期六、日、?假日也?放)

?? 同志社大学 ??系教授 郡? 孝

后援 ????省 ?境省 大阪府

大阪工商会?所 ?西???合会 ?西??同友会

http://www.ecoplaza.gr.jp/chinese/profile.html

Overview

Name Osaka Center for the Promotion of Eco Industry

(Osaka ATC Green Eco Plaza)

Founded by Osaka City Asia Pacific Trade Center Corporation

Sponsors Osaka Center for the Promotion of Eco Industry Organizing Committee

・ Osaka City

・ Asia Pacific Trade Center Corporation

・ Nikkei Inc.

Location 11th Floor West, ITM Wing, ATC (Asia Pacific Trade Center)

Address 2-1-10 Nankokita, Suminoe-ku, Osaka City

Floor Space 4,500 m2

Hours 10:30 am to 5:30 pm

Closed Mondays (open Saturdays, Sundays, and national holidays)

Advisor Professor Takashi Gunjima, Faculty of Economics, Doshisha University

Support Ministry of Economy, Trade and Industry

Ministry of the Environment

Osaka Prefecture

Osaka Chamber of Commerce and Industry

Kansai Economic Federation (Keidanren)

Kansai Association of Corporate Executives

アジア環境ビジネス研究部会(第3回)

中国環境ビジネスセミナー? 〜ビジネスの成功に向けて〜のご案内

環境ビジネスに限らず、中国でのビジネスの展開は、ますます注目を浴びております。世界経済をリードすべく立場の経済力を誇る中国ではありますが、国民性などの違いにより、実際のビジネス展開は紆余曲折しております。

今回のアジア環境ビジネス研究部会では、中国での環境ビジネスの問題点、実際のビジネスによる商習慣の違いなど、具体的な問題点を取り上げ、中国ビジネスのサクセスストーリーをシリーズ化してセミナーを開催し、講演終了後には懇親会において講師の先生方に参加して頂きますので、中国ビジネスにおける人脈作り及び中国ビジネスのトラブル解消の一環として、皆様のご参加をお待ちしております。

■開催日時■

2009年12月10日(木)

セミナー: 14:00 〜 16:30

交流会: 16:40 〜 18:00

■プログラム■

【講演1】中国の環境政策と環境ビジネス(14:05〜15:05

講師:福井県立大学名誉教授

(社)日中科学技術文化センター 理事長 凌 星光 氏

http://www.jcst.or.jp/

【講演2】山東省沿海地域の環境ビジネス(予定)(15:20〜16:20)

講師:ハルピン大学 教授

威海ハイテク産業開発区 副主任 王 政玉 氏

【交流会】 質疑応答・名詞交換は交流会会場で行います。(16:40〜18:00)

(会費3,000円/人)

■主 催■

おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 アジア環境ビジネス研究部会

水・土壌汚染研究部会 循環型社会ビジネス研究部会

大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)実行委員会

■受 講 料■

2000円/人

(但し、行政担当者、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、アジア環境ビジネス研究部会会員、

水・土壌汚染研究部会会員、循環型社会ビジネス研究部会会員は無料)

■会 場■

おおさかATCグリーンエコプラザビジネス ビオトープ・プラザ

(アジアトレードセンター ITM棟11F おおさかATCグリーンエコプラザ内)

■定 員■

80名(先着順 ※受付確認はセミナー開催約10日前迄にFAXまたはE-mailでお送りします。)

■お申し込み■

〒559-0034

大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F

おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 アジア研究部会セミナー係

TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801 E-mail:asia@e-being.jp

■交 流 会■

セミナー終了後、会場ビル6 階の「ピア6」で交流会を会費制で開催いたします。(3000 円/人)

おおさかATCグリーンエコプラザの中国語↓

http://www.ecoplaza.gr.jp/chinese/index.html

アジア太平洋トレードセンター株式会社↓

http://www.atc-estate.com/language/chinese/index.htm

ATCグリーンエコプラザセミナーレポート

エネルギー環境からみた日中協力の新たな可能性

講師

立命館大学 政策科学部 教授 周生

日中関係は、協力か、競争か、それとも対立か。エネルギー・環境分野においては、協力できることが多々あると考えています。今日は日中比較を通じて、エネルギー・環境分野における日中協力の可能性と課題について、私が把握している範囲でお話します。

産業革命と社会システムの変化

産業革命と社会システムの変化により、人類の歴史は三つの時代に分けることができます。まず、産業革命以前は、人間の生活活動や生産活動による環境に与える負荷が低く、人間が自然資源を採取する能力が低かった為、自然の力で循環できる社会を形成していました。これを「自然的循環型社会」といいます。しかし、18世紀末の第一次産業革命(石炭エネルギー,製鉄,鉄道など) 以来、第二次産業革命(19世紀末、プラスチックなどの新素材,石油,電気エネルギー,自動車,家電製品など )、第三次産業革命(20世紀末、近代産業社会、高度情報化社会、産業の情報化,電子化−デジタル革命など)を経て、技術革新が進み、我々人間が自然資源を採取する能力が飛躍的向上し、そして環境負荷が、遥かに自然の自浄能力を上回る状態となりました。その結果、資源の枯渇性問題や、公害などローカルな環境問題から地球温暖化などグローバルな環境問題まで顕在化してきたといえます。私はこれを「一方通行型社会」と呼んでおり、このような社会システムでは地球が持続不可能な状態になります。

そうなると、今後は自然の力では循環ができない、なんらかの人為的な力で循環させるという「人為的循環型社会」、いわゆる第四次産業革命がくるのではと思っています。

特にシンボルとなる技術としてIT,BT(バイオテクノロジー)、ET(エネルギー技術)、ET(環境回復・健康産業技術)、NT(ナノテクノロジー)という技術が挙げられ、その中でも、いかに資源・環境負荷を最小化するかという技術が、これからの社会で一番大きなポイントになるでしょう。これからの技術・産業は、循環型をキーワードとして対応していかなければいけないと考えます。すなわち、循環型技術システム、循環型産業システム、循環型経済システム、循環型社会システムの構築が求められています。

私達が色々な環境問題に直面しているのは、以下のような重要な3原則を犯しているという根本的な問題からです。

これらは人類文明が持続可能であるための最低限の必要条件です。

(1)再生可能な資源の消費量<再生力(現在の砂漠化、森林減少はこの原則を犯している典型)

(2)非再生可能な資源の消費量<再生可能資源の開発力(現在は全くこの原則を無視)

(3)汚染物質の排出量<環境の吸収力(自浄能力)(大気中CO2濃度の増大はこの原則を犯している典型)。

人為的に、技術やライフスタイルの変革によっていかに環境負荷を小さくしていくかが、今後の課題です。

中国が抱える問題

ご存知のように、中国の経済は、1980年代から、世界のほとんどの予想を裏切って、20年余りをかけて、年平均9%を超える高成長を続けてきました。この急成長による中国のエネルギー消費量の急増も世界を驚かせています。例えば、ここ5年間のエネルギー消費量の増加は、1981〜2000年の20年間の総量を超え、少なくとも国際機関や中国国内エネルギー研究機関の予測より10年早まりました。

さらに、中国は2000年のGDPを10年後に2倍、20年後に4倍に増やすという国家目標を発表しました。この目標は、21世紀の最初の20年間における年平均経済成長率を7%という高水準に維持することを意味しますが、この目標を達成するためには、経済活動を支えるエネルギーの安定供給が大前提となります。この膨大なエネルギー消費量をどこまで安定的に供給できるかの問題は、中国一国の問題のみならず、世界全体の経済発展とエネルギー安全保障にも大きなインパクトを与えるものなのです。

その象徴的な事例としては以下の三つを挙げることができます。

(1)深刻な電力不足

近年、電力の不足は中国全土特に沿岸地域において深刻な問題となっており、例えば2003年の電力使用量は1兆9000億kwh、発電設備容量は3億8000万kw。電力不足は2000万kwとなりました。徐々に改善はしていますが、長期的にみれば、再び大きな問題となる可能性は高いでしょう。

また、2010年に使用量が3兆5000億kwh、発電設備容量は6億7000万kw以上になります。2020年がそれぞれ4兆5000億kwhと9億5000万kwになり、03年の2倍余りになります。中国の電力需要は、世界の色々な機関が予測していますが、EIA(米エネルギー情報局)、IEA(国際エネルギー機関)などが発表していた値は全て大きくはずれています。実際のエネルギー消費量は予測値より10年も早まっています。

(2)原油輸入の急増

近年中国では環境制約等により自国の石炭消費を抑制する動きがある一方で、原油輸入が急増しており、エネルギー供給に関するリスクが高まっています。中国の石油消費量は2003年に2億6千万トンとなり、日本を抜きアメリカに次ぐ世界第2位となりました。中国統計局によると、2004年度の原油輸入量は1億2000万トン(2003年は9112万トン)に達しました。

また中国の石油輸入の中東依存度は50%(日本は85%)に達しています。その輸入先の大半は日本と同じく中東に依存しているので、いかに中国のエネルギー消費量を削減するかという点においては、日中両国に共通な利益があり、協力できるポテンシャルも非常に高いと考えています。中国の原油輸入拡大は世界の原油市況にも大きな影響を及ぼしそうであると同時に原油価格の値上がりによる自国経済への影響も大きいものと見られています。

(3)環境負荷の増大

中国には今、公害の発生や河川の渇水、国土の広い範囲での砂漠化など深刻な環境問題に見舞われています。その中、周辺諸国及び地球環境や気候変動にもっとも深刻な影響を及ぼしているのはともにエネルギーの消費から排出する二酸化硫黄(SO2)による酸性雨の広範囲発生及び二酸化炭素(CO2)の大量排出等が挙げられます。中国の場合、国民一人当たりでみた環境負荷は決して大きくありません。1人当たりのCO2排出量は世界平均値の半分以下にすぎません。

しかし、その大きな人口、急速な経済成長、石炭中心としたエネルギー消費構造のため、CO2排出量は急速に増加し、総量ではアメリカに次ぐ世界第2位となっています。この酸性雨越境汚染問題とCO2排出問題を解決するには、中国自身の努力はもちろんのこと、先進国とりわけ日本との協力は不可欠であると考えられます。

また中国が抱える大きな環境問題としては、水の問題があります。現在の中国の水問題は、足りない・汚い・危ないという3つの言葉で表すことができます。中国の水消費量は先進国と比較して非常に多い状態にあり、GDP1000ドルあたりの水消費量は日本の10倍に及ぶため、日本が節水技術を提供できれば大きなビジネスになるでしょう。

それ以外に、新たなビジネスとしては、CO2排出削減技術があり、中国はすでに136のCDMプロジェクトが動いています。

中国の取り組み

中国の第11次五ヵ年計画には二つの数値目標を掲げられました。ひとつは2010年のGDPを2000年の倍増、もう1つが省エネ目標、すなわち2010年のGDPあたりのエネルギー消費量を2006年時点の20%カットをする、ということです。実はこれは、かつてブッシュ政権が提示した、京都議定書の代替案と似たものなのです。エネルギー効率を上げるという国内での取り組みにおいて、結果として中国もCO2削減に取り組んでいると言えます。

中国の経済社会の特徴

中国を分析するときは、先進地域(一人あたりGDP2000米ドル以上)・中進地域(一人あたりGDP800米ドル〜2000米ドル)・後進地域(一人当たりGDP800米ドル未満)の三つの地域にわけると、地域ごとに特徴が表れます。国土面積4%・人口19%の先進地域(東部沿岸部)に、GDPの約3割と、対外貿易8割、外国産業の6割が集中しています。一方、人口が中国全土の約5割を占める中進地域(東北・華北など)は、GDPは約4割、対外貿易、外国産業は先進地域に次ぐ値となっています。最後に国土面積の72%を占める後進地域の人口は約3割を占めますがGDPは17%程度しかありません。

もうひとつのデータとして、中国には三大経済圏があります。ひとつは人口4億8千万人にのぼる都市部です。その規模は日米独三カ国人口のトータルに相当し、毎年10%の勢いで成長しています。それは広東省地域、上海市を中心とした長江デルタ地域、北京・天津を中心とする勃海湾地域です。

グローバルリサイクルシステム

今、私達の研究室では、リサイクルのあり方として、グローバルリサイクルシステムを提唱しています。リサイクルには小循環・中循環・大循環があります。できれば廃棄物を工場内で処分・リサイクルできればいいのですが、できない場合は隣接地域などの広域で行い、さらに国内で無理な場合は国境を越えて行うというものです。資源廃棄物を生かしてビジネスにする静脈産業、これは、資源・エネルギー効率の最大化(投入・排出の最小化)、事業者・消費者・行政のパートナーシップ(社会全体としての便益の最大化)、新たな産業技術体系の確立(循環型技術体系の確立)、環境関連産業の発展(新規産業フロンティアの開拓、企業の競争力強化)を中心とした広域循環型経済システムであると考えています。実際、今までも多くの資源廃棄物を輸出入している会社はあり、資源の最大限利用と廃棄物排出の最小化を目指すものとして、静脈産業としてこれからはまだ大きな発展を達成していくことと思います。

特に東北アジア地域は、世界で有数の流動性、多様性をもつ地域です。先進国の日本、そして北朝鮮や中国の僻地など最も貧しく遅れた地域が共存し、また韓国や上海など、人口、経済成長がめざましい地域もあります。このような富める国と貧しい国が隣り合って暮らす地域では、お互いが環境問題の重荷を共有し、その解決のため、地域間の協力が必要となります。互いにうまく協力できればWin-Winの関係になれると考えています。

中国で生まれた新しい言葉

近年、中国には新しい言葉が生まれているので、少しご紹介しておきます。

鄧小平氏が言った「小康社会(しょうかんしゃかい)」とは、衣食を確保できる最低限度の生活レベルと、豊かな生活との間のステップを指し、経済水準だけではなく、社会・教育・文化などを含んだ幅広い概念を含んでいます。そして江沢民時代に言われた「全面小康社会」は、鄧小平時代の効率一辺倒の政策により、国民生活は改善された反面、経済格差などの不均衡が生まれたことから、よりゆとりのある生活だけでなく、より平等的な所得分配をも意味して名づけられました。

そして、現在の「和諧社会」は、胡錦濤政権が定めた新しいスローガンで、和諧とは調和がとれているという意味です。都市と農村の発展の調和、地域の発展の調和、経済と社会の発展の調和、人と自然の調和ある発展、国内発展と対外開放の調和という5つの調和で構成されています。中国に戻ったときに、和諧社会のイメージとは何かを中国人に聞いてみると、皆わからないと答えます。しかし私は、社会制度・医療・保険・教育制度など色々な面で、日本にこの和諧社会のモデルがあると思っています。日本の社会制度をもっと研究すべきと考えられます。その他、韓国の農村建設なども大変良いモデルになると考えています。

中国のエコビジネス

中国におけるエコビジネスの市場は非常に膨大です。さきほど述べた水問題に加え、都市部の廃棄物問題など、さまざまな環境問題を抱えており、第11次5ヵ年計画(2006〜2010年)期間中、環境保全関連の投資総額は、1兆3千億元(約18兆円)となる見込みです。その重点事業としては、火力発電所の脱硫装置や廃棄物処分など、技術面では日本が大幅にリードしている分野となっているため、日中間の環境ビジネスのさらなる商機拡大の局面を迎えているといえます。

今までは脱硫により二割ほどコストがあがるため、多くの企業において脱硫装置はほとんど導入されていない状態でしたが、近年中国政府の規制も強化され、状況は徐々に改善されています。中国の市場においては、日本より効率が低くても、簡易で安価な脱硫装置を開発できれば大きな需要があると言えるでしょう。

もうひとつの大きな市場として、廃棄物の問題があります。中国は今、産業廃棄物の問題に直面したばかりです。これはローテクで解決できる問題なので、多くの事例をもつ日本が中国に協力することでぜひビジネスチャンスに変えていただきたいと思います。

また新ビジネスとして注目されているのは、大気ビジネス、酸性雨、公害物質に関するビジネスです。それに加え、中国の炭鉱ガスは潜在埋蔵量が多く、クリーンなエネルギーとして今後の開発が期待されています。

中国において申請受理したCDMプロジェクトの数は現在136で、風力、水力、炭鉱ガスの順に多くなっていますが、CO2削減の量でみるとHFC(代替フロン)がもっとも効果があります。しかし残念ながら、現在のところ省エネのCDMはほとんどありません。

そんな中、今、我々が推進しているのはCDMとESCOを合併するということです。CDMの利益はCO2へ、ESCOの利益は省エネへ換算されます。CDMをするときは省エネの利益を換算せず、ESCOを行うときは、CO2の利益を無視するため、これら両方の利益を組み合わせると省エネの利益は更に大きくなり、取り組む企業が増えるのではないかと考えています。

中国の省エネポテンシャル

中国の場合は省エネポテンシャルがたぶん非常に大きいと考えられています。GDP1000米ドルあたりで中国が消費するエネルギーは日本の約9.7倍(2004年ですが、しかしこれを購買力平価PPP換算すれば、およそ2倍程度の値となります。ですから中国の省エネのポテンシャルは、上限は日本の10倍、下限はその2倍程度だと思われます。また可能性としては、単位製品あたりの省エネ、またシステム的な省エネに効果があると思われます。我々の計算では、もし中国がGDPあたりの消費量を日本並みに達成できれば、エネルギー消費量を半減できることとなります。

今後の日中協力に向けて

今後、日中協力のためには二つの視点があります。まず中国におけるエコビジネスを考えるときには、経済活動のグローバル化の中で生産基地として成長する中国を通して、どのように日本が循環型経済社会の形成を推進できるか。そして二つ目には、日本の十倍以上と言われる中国の経済市場の中で、どのように環境に配慮して生産活動を行い、将来的に循環型経済社会の構築に貢献できるかの二点です。

中国等の発展途上国は、欧州諸国が産業革命以来200年余りをかけ、日本が100年余りをかけた工業化のステップを半世紀に満たない短期間に一挙に経験する道を歩んでいます。このため、経済の成熟した段階で徐々に環境問題に取組んできた先進国とはことなり、貧困問題、公害問題と地球環境問題の三方に同時に取り組まなければならない状態にあります。このため、途上国は「後発者利益」を十分に活かすのみならず、多様な経済発展レベルに応じた環境政策を組み込んだ新たな「持続可能な開発」モデルを考察しなければなりません。これを実現するためには、中国等の途上国自身における独自の技術開発と環境産業の育成が必要であることはいうまでもありませんが,世界各国との協力も必要としており,アジア最大の先進工業国である日本との協力はとりわけ重要です。

今後,中国のエネルギー需要と環境負荷の増大をなだらかなものとしていくためには,先進国が,持続可能な循環社会実現に向けたビジョン作りに協力し,その実現の為に経済的・技術的協力を併せて行っていくことも重要でしょう。

これらを配慮した上で、今後も日中での協力を進め、エコビジネスを推進していただければと思います。

ご清聴ありがとうございました。

http://www.ecoplaza.gr.jp/event/eco_seminar_report/report/190105/index.html

アジアとの循環型社会の構築と環境ビジネス、環境・CSR経営

■講師

おおさかATCグリーンエコプラザ顧問 同志社大学 経済学部教授

郡嶌 孝氏

はじめに

ドイツの社会学者、ウルリッヒ・ベックは、今日の近代社会をリスク社会と呼んでいます。我々の社会は、現在、成功しているがゆえに新たな課題、リスクを生んでいます。今日は、私たちがこの新しい課題である環境危機に今後どう対応していくべきなのか、温暖化問題を含めてお話していきます。

21世紀の環境問題と各国の動き

危機という漢字は、“危”険と“機”会が組み合わさっています。まさに環境危機とは、日本においてはリスクを伴いながら、一方ではビジネスチャンスになったりするのが特徴であるかもしれません。

21世紀の環境問題は、廃棄物および温暖化の問題がとりわけ大きくなってきました。そんな中、先進国の取組みは、温暖化よりも廃棄物問題への取組みの方が少し早かったようです。

G8のサミットで初めて循環型社会について取り上げられたのは、2003年の、フランス、エビアンでのサミットです。エビアンでは循環型社会を実現する上での、先進国のマテリアルリサイクルについて話し合われました。その後、アメリカのシーアイランドでのサミットでは、小泉前総理の提唱により3Rイニシアチブが合意され、国際会議が行われるようになりました。

実はこれらの契機となったのは2002年のヨハネスブルグサミットです。1992年の地球サミットより10年が経過したこの年、持続可能な生産・開発を約束した「アジェンダ21」の進捗状況を確かめるとともに、次の「持続可能な生産・消費」に取り組む10年のフレームワークを策定することとなりました。

アジアとの循環型社会の構築

昨年、エコプラザ前館長と共に、大阪市と上海の環境問題対話のために上海に行ったのですが、アジアで環境ビジネスを行うのは難しいことがわかりました。中国にとって日本は、再生資源の原料輸入国としてしか位置づけられていないようです。対話の中で、環境用語は、ほぼドイツ語に占められていたことからも、すでにドイツとの環境ビジネスが進んでいることは明らかです。ここに入り込むのは、なかなか容易ではないでしょう。

では、当面、商売よりも日本の経験の中でどう環境と経済を両立するかということが重要となります。中国をはじめ、海外でも両立しなけれならないという意識はありますが、そのための技術や経験が不足しています。彼らが、技術・経験を身につけた後、開放的調整計画による協力関係が生まれると考えられます。しかしそのためには、まずトレーサビリティが最重要です。

現在、日本のマテリアルフローは、とりわけ静脈産業におけるフローの把握が非常に弱い状況にあります。例えばどのように資源が回収され、資源化され、どう使われているのか。消えた資源は廃棄されたのか、海外に輸出されたのか。廃棄自動車の例を挙げると、多くは海外に輸出されていることはわかっていますが、その後、部品として使われているのか、車のままなのか、海外で何が起こっているのか、トレーサビリティが全く把握できていません。家電についても同様です。

我々は環境の問題を“見える化”するためには、まずは数値化し、その実態をとらえられるようにしなければなりません。そしてグローバル化の中で循環経済圏を作ることはまだまだ難しい状態にありますが、日本の経験は必ず中国に役立つはずであり、必ずそこにビジネスチャンスはあると考えられます。

エコイノベーションとソーシャルイノベーション

また、エコイノベーションという面から言うと、今後は次第に製品を売ることから、機能やサービスを売るプロダクトサービスシステム(サービスサイジング)への変換が必要になってきます。

我々が3年前に地球環境戦略機関で研究を始めて以来、経済産業省でもサービスサイジング事業推進委員会が作られ、少しずつサービスサイジングの流れが生まれています。これを大きな流れにするべく、主要産業におけるサービスサイジングの促進を進めていかなければなりません。

これからは、まさに大企業の中で、サービスサイジングを動脈産業として変えていかねばなりません。

また環境ビジネスとしては、中間組織の支援をしながら、さらに市民社会における環境への取組みを進めていく必要があります。日本の強みを生かし、環境重視、人間重視の、技術革新・社会革新の実現こそが、経済産業省が描いている環境大国へのビジョンです。まさに我々はエコイノベーションと同時に、ソーシャルイノベーションも伴わなくてはいけません。

その中で、環境をどう価値化するか。皆が見えないCO2をどう見えるようにするかが非常に重要です。まずは環境問題を経済的な価値として見えるようにして、キャップをはめることが大事なのです。

たとえば社内では、部署ごとに排出権取引、環境税などで規制すれば良いでしょう。企業の中における評価を、売上高や経済価値だけでなく、環境の価値も“見える化”して評価対象にすれば、皆も取り組むようになるかもしれません。経験こそ重要な資産となるでしょう。

それぞれに何ができるか、環境と経済の両立の中で、今日お話された他の企業の皆さんのお話も参考にして取り組んでいただければ、これも、開放的調整政策のひとつといえるでしょう。どうもありがとうございました。

http://www.ecoplaza.gr.jp/event/eco_seminar_report/report/190801/index.html

?施理念

通?培?和振??境商?,???更加美好的社会?献力量。

大气、水、噪音、?弃物、能源等与?境相?的各???正逐年?向??化,?于市民、企?和自治体而言是?尽快解决的??。大阪ATC?色?保广?正是在????境??的???得越来越重要的情况下?运而生的。其?立的目的是通?广泛地介?最新的?境商?,?求尚?于萌芽期的?境商?的活性化,??造循?型社会?献力量。ATC?年聚集900万人的市民,?日本首屈一指的集客?施,是作?大阪城市副中心而正在推?基??施建?的宇宙广?地区的中心?施。此外,以福利?主?的健康中心、??振?广?、?件??广?等?求新型??的培?与振?的基地也正在依次建?中。大阪ATC?色?保广?通??境商??解决?境???献力量,是大众的广?。以企??主,众多市民和自治体的共同思考和共同行?是必不可少的。我???大阪ATC?色?保广?将孕育市民、企?、行政??一体共同致力于?境??的理想的三角?系。

http://www.ecoplaza.gr.jp/chinese/index.html

Osaka ATC Green Eco Plaza seeks to achieve a better society through the cultivation and promotion of eco-business.

As they grow more complex with each passing year, environmental problems involving the atmosphere, water, noise, waste products, and energy demand quick movement on solutions by citizens, corporations, and local government. Osaka ATC Green Eco Plaza was conceived in the recognition that dealing with environmental problems such as these is becoming an increasingly critical imperative. The Plaza was founded to contribute to the realization of a sustainable, recycling-based society while stimulating the development of nascent eco-businesses by introducing a broad selection of cutting-edge, ecologically responsible business opportunities and practices.

A leading attraction visited by some 9 million citizens every year, ATC is one of the anchor facilities in the Cosmo Square zone, which is being developed as a new subcenter of Osaka. A growing number of facilities devoted to cultivating and promoting new industries are springing up in Cosmo Square, including the social welfare-based ATC Ageless Center, Osaka Design Promotion Plaza, and Software Industry Plaza. Osaka ATC Green Eco Plaza is a gathering place for citizens who are committed to contributing to the resolution of environmental problems through the pursuit of eco-businesses. It was founded in recognition of the need for corporations, citizens, and local government to think and act together, and in the hope that these groups will come together to form an “ideal triangle” of activism in addressing the environmental challenges facing our society.

?施概要

名称 大阪?境??振?中心[大阪ATC?色?保广?]

?置方 大阪市 ?洲太平洋?易中心株式会社

主? 大阪?境??振?中心?行委?会

?大阪市

??洲太平洋?易中心株式会社

?日本???社

会? ATC[?洲太平洋?易中心]?ITM大厦11楼西?

地址 大阪市住之江区南港北2丁目1-10

会?面? 4,500m2

???? 上午10?30分〜下午5?30分

休?日 星期一(星期六、日、?假日也?放)

?? 同志社大学 ??系教授 郡? 孝

后援 ????省 ?境省 大阪府

大阪工商会?所 ?西???合会 ?西??同友会

http://www.ecoplaza.gr.jp/chinese/profile.html

Overview

Name Osaka Center for the Promotion of Eco Industry

(Osaka ATC Green Eco Plaza)

Founded by Osaka City Asia Pacific Trade Center Corporation

Sponsors Osaka Center for the Promotion of Eco Industry Organizing Committee

・ Osaka City

・ Asia Pacific Trade Center Corporation

・ Nikkei Inc.

Location 11th Floor West, ITM Wing, ATC (Asia Pacific Trade Center)

Address 2-1-10 Nankokita, Suminoe-ku, Osaka City

Floor Space 4,500 m2

Hours 10:30 am to 5:30 pm

Closed Mondays (open Saturdays, Sundays, and national holidays)

Advisor Professor Takashi Gunjima, Faculty of Economics, Doshisha University

Support Ministry of Economy, Trade and Industry

Ministry of the Environment

Osaka Prefecture

Osaka Chamber of Commerce and Industry

Kansai Economic Federation (Keidanren)

Kansai Association of Corporate Executives

2009年11月14日

2009ATCグリーンエコプラザ環境ビジネスシーズ発表会

おおさかATCグリーンエコプラザ環境ビジネスシーズ発表会

開催日時

平成21年12月9日(水) 13:00−19:00

主催

おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会(大阪市、アジア太平洋トレードセンター株式会社、日本経済新聞社

協力

地方独立行政法人大阪市立工業研究所

場所

おおさかATCグリーンエコプラザ(ニュートラム「トレードセンター前」駅下車すぐ)

(大阪市住之江区南港北2丁目1−10 ATCビルITM棟11F)

プレゼンテーション一覧

分野NOテーマ研究者名(○は発表者)所属プレゼン時間

1 異形TiO2微粒子光触媒の調製法日置 亜也子大阪府立産業技術総合研究所 化学環境部

2 Fe(III)酸化鉄を用いる環境中有機化合物浄化法の開発林 寛一○、中島 陽一太田 清久大阪府立産業技術総合研究所 化学環境部三重大学大学院 工学研究科

3 ラジカル測定による光触媒の評価岩崎 和弥○林 寛一、日置 亜也子大阪府立産業技術総合研究所 化学環境部

4 水溶液中の微量有害陰イオン種(As、Se,Cr、B)の吸着除去村山 憲弘関西大学 環境都市工学部 専任講師

5 森林におけるCO2交換量の評価植山 雅仁大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 助教

6 三価クロム系化成皮膜からのCr(V1)の溶出挙動中島 陽一○、林 寛一西村 崇大阪府立産業技術総合研究所 化学環境部大阪府立産業技術総合研究所 機械金属部15:10-15:20

7 生分解性プラスチックの継続的使用による土壌環境への影響評価増井 昭彦○井川 聡、藤原 信明大阪府立産業技術総合研究所 化学環境部平井 宏昭大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科

8 触媒の回収・再使用が容易な酸化反応を用いた化成品原料の合成中井 猛夫大阪市立工業研究所 有機材料研究部

9 植物ポリフェノールをもちいたタンパク質ゲルの開発山内 朝夫大阪市立工業研究所 生物・生活材料研究部

10 グリセリンを原料とするポリカーボネート合成水野 卓巳大阪市立工業研究所 有機材料研究部15:50-16:00

11 ラジカル反応を利用する新規分解性ポリマー材料の設計松本 章一大阪市立大学大学院 工学研究科 教授

パネルディスカッションにおける発表者のテーマ

12 バイオマスプラスチック・ポリ乳酸の軟質フイルムの開発酒井 清文○上利 泰幸大阪市立工業研究所 環境技術研究部大阪市立工業研究所 有機材料研究部

13 都市域における海陸一体型バイオマス有効利用システム大塚 耕司大阪府立大学大学院 工学研究科 教授

14 ヒートアイランド抑制のための都市表面温度低減技術と評価−保水性舗装の性能指標−西岡 真稔大阪市立大学大学院 工学研究科 教授

15 下水汚泥焼却灰のコンクリート材料としての有効利用鶴田 浩章関西大学 環境都市工学部 准教授

ポスター発表

16 都市を冷やす“日射照り返し抑制効果を持つ太陽熱高反射材の開発”酒井 英樹大阪市立大学大学院 生活科学研究科 講師

17 都市の熱さましのためのモリタリング技術鍋島 美奈子大阪市立大学大学院 工学研究科 講師

※当日、発表者のご都合により、代理の方によるプレゼンテーション、あるいは、ポスター資料のみのご提供になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

開催日時

平成21年12月9日(水) 13:00−19:00

主催

おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会(大阪市、アジア太平洋トレードセンター株式会社、日本経済新聞社

協力

地方独立行政法人大阪市立工業研究所

場所

おおさかATCグリーンエコプラザ(ニュートラム「トレードセンター前」駅下車すぐ)

(大阪市住之江区南港北2丁目1−10 ATCビルITM棟11F)

プレゼンテーション一覧

分野NOテーマ研究者名(○は発表者)所属プレゼン時間

1 異形TiO2微粒子光触媒の調製法日置 亜也子大阪府立産業技術総合研究所 化学環境部

2 Fe(III)酸化鉄を用いる環境中有機化合物浄化法の開発林 寛一○、中島 陽一太田 清久大阪府立産業技術総合研究所 化学環境部三重大学大学院 工学研究科

3 ラジカル測定による光触媒の評価岩崎 和弥○林 寛一、日置 亜也子大阪府立産業技術総合研究所 化学環境部

4 水溶液中の微量有害陰イオン種(As、Se,Cr、B)の吸着除去村山 憲弘関西大学 環境都市工学部 専任講師

5 森林におけるCO2交換量の評価植山 雅仁大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 助教

6 三価クロム系化成皮膜からのCr(V1)の溶出挙動中島 陽一○、林 寛一西村 崇大阪府立産業技術総合研究所 化学環境部大阪府立産業技術総合研究所 機械金属部15:10-15:20

7 生分解性プラスチックの継続的使用による土壌環境への影響評価増井 昭彦○井川 聡、藤原 信明大阪府立産業技術総合研究所 化学環境部平井 宏昭大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科

8 触媒の回収・再使用が容易な酸化反応を用いた化成品原料の合成中井 猛夫大阪市立工業研究所 有機材料研究部

9 植物ポリフェノールをもちいたタンパク質ゲルの開発山内 朝夫大阪市立工業研究所 生物・生活材料研究部

10 グリセリンを原料とするポリカーボネート合成水野 卓巳大阪市立工業研究所 有機材料研究部15:50-16:00

11 ラジカル反応を利用する新規分解性ポリマー材料の設計松本 章一大阪市立大学大学院 工学研究科 教授

パネルディスカッションにおける発表者のテーマ

12 バイオマスプラスチック・ポリ乳酸の軟質フイルムの開発酒井 清文○上利 泰幸大阪市立工業研究所 環境技術研究部大阪市立工業研究所 有機材料研究部

13 都市域における海陸一体型バイオマス有効利用システム大塚 耕司大阪府立大学大学院 工学研究科 教授

14 ヒートアイランド抑制のための都市表面温度低減技術と評価−保水性舗装の性能指標−西岡 真稔大阪市立大学大学院 工学研究科 教授

15 下水汚泥焼却灰のコンクリート材料としての有効利用鶴田 浩章関西大学 環境都市工学部 准教授

ポスター発表

16 都市を冷やす“日射照り返し抑制効果を持つ太陽熱高反射材の開発”酒井 英樹大阪市立大学大学院 生活科学研究科 講師

17 都市の熱さましのためのモリタリング技術鍋島 美奈子大阪市立大学大学院 工学研究科 講師

※当日、発表者のご都合により、代理の方によるプレゼンテーション、あるいは、ポスター資料のみのご提供になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

2009年11月03日

ATCセミナー 土壌・地下水汚染の社会的問題の事例

■ATCセミナー 土壌・地下水汚染の社会的問題の事例■

〜豊洲・桃花台・小鳥が丘の事例〜

土壌・地下水汚染問題は、改正土壌汚染対策法の成立をはじめ、岡山市小鳥が丘団地住民の開発業者である両備を相手にした油工場跡地の裁判や、小牧市桃花台の地盤沈下や土壌・地下水汚染についも多くの住民が愛知県や都市再生機構と裁判をしていました。

また、東京都江東区豊洲の埋立地のガス工場跡地の土壌汚染調査における情報公開遅れが問題にされ、採取した調査試料を廃棄しようとする東京都に対し市民が提訴しています。

このように、本年はマイホームの土壌・地下水汚染等の問題で多くの住民が行政や大企業を相手に裁判で戦っている節目となる年ではないでしょうか。

今回はこれらの問題に大変詳しい講師を招きし、今後の土壌・地下水汚染を考える良い機会になると思いますので、奮ってお申込ください。

■開催日時■

平成21年12月18日(金)14時〜17時20分

■プログラム■

講演1:「東京都豊洲地区の土壌汚染」〜実態と問題点〜

講師:日本環境学会 土壌汚染ワーキンググループ長 坂巻 幸雄 氏

講演2:「豊洲の土壌汚染の実態について」

講 師:NPO法人 「市場を考える会」総務・環境問題理事 野末 誠 氏

講演3:「(仮題)桃花台の地盤沈下と土壌・地下水汚染問題について」

講 師:桃花台地盤沈下問題を考える会 代表 丸山 直希 氏

講演4:「小鳥が丘団地土壌汚染現地報告と裁判経過」

講 師:小鳥が丘団地救済協議会 藤原 康 氏 岩野 敏幸 氏

総合質疑応答

■主 催■

おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会

http://atcwsr.earthblog.jp/

大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)実行委員会・ビジネス交流会

http://www.ecoplaza.gr.jp/business/index.html

■受講料■

1,000円 (但し、行政担当者、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、水・土壌研究部会会員は無料)

■会 場■

おおさかATCグリーンエコプラザ内 ビオトープ・プラザ

http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html

■定 員■

100名

■申し込み■

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F

おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 水・土壌セミナー係

TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801 E-mail:md@e-being.jp

http://www.e-being.jp/work/concierge.htm

詳しくはブログで

http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51081846.html

■土壌・地下水汚染の参考リンク■

桃花台新聞

http://toukadai.exblog.jp/i15/

桃花台ニュータウンの軟弱地層及産業廃棄物による沈下問題に関する愛知県知事への公開質問状

http://eritokyo.jp/independent/komaki-col0001.html

桃花台の地盤沈下と土壌汚染

http://atcwsr.earthblog.jp/c2837.html

小鳥が丘団地救済協議会

http://www.geocities.co.jp/kotorigaoka/

ATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会

http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html

Concept

Osaka ATC Green Eco Plaza seeks to achieve a better society through the cultivation and promotion of eco-business.

As they grow more complex with each passing year, environmental problems involving the atmosphere, water, noise, waste products, and energy demand quick movement on solutions by citizens, corporations, and local government. Osaka ATC Green Eco Plaza was conceived in the recognition that dealing with environmental problems such as these is becoming an increasingly critical imperative. The Plaza was founded to contribute to the realization of a sustainable, recycling-based society while stimulating the development of nascent eco-businesses by introducing a broad selection of cutting-edge, ecologically responsible business opportunities and practices.