2009年07月26日

地表水と地下水の一体的なマネジメント

地表水と地下水の一体的なマネジメント

・地下水は、民法上は土地所有権の範囲として私有財産的な扱い。

・地下水は流動し水循環の一形態として存在するが「公水」として管理する法律はなく

・公害防止の観点(地盤沈下、水質保全)から法律や条例等により規制。

地下水規制(国)《環境基本法》

・地下水の水質汚濁に係わる環境基準の設定

《水質汚濁防止法》

・排水の地下浸透に係わる排水基準

《工業用水法》

・工業用水の地下水利用を10都府県65市区町村が地域指定され規制

《建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法)》

・建物用井戸について4都府県37市区町村が地域指定され採取を規制

《地盤沈下対策要綱》

・「関東平野北部」、「濃尾平野」、「筑後・佐賀平野」について地下水採取量の抑制対策(採取目標量の設定、代替水源の確保等)を実施

地下水を取りまく課題

・渇水時の地盤沈下

地下水採取の規制により、地盤沈下は沈静化傾向。但し、渇水時には水源の減少に伴い地下水が急激に揚水され、地盤沈下が発生。

・新たな地下水揚水施設が増加

法的規制対象外の地下水揚水施設(企業等の専用水道)が増大の傾向。

・地下水の塩水化

多数の臨海域で塩水化が発生し、現在も継続している地域が多い。

・新たな地下水障害

地下水位の回復に伴い、地下構造物に影響が発生。

・地下水汚染

地下水汚染は汚染原因が不明な場合が多く、浄化対策も遅れている。

・緊急時の水源の確保

防災井戸の適正管理と運用ルールが確立していない。

渇水時の地盤沈下・地下水採取の法的規制等により全国的に地盤沈下は沈静化

・渇水時には、河川水源の減少に伴い地下水の急激な揚水が行われ、短期的な地盤沈下が発生

→ 適切な地下水管理による地盤沈下発生の予防が必要

新たな地下水障害・地下水位の回復に伴う地下構造物へ影響

・大都市圏(東京・大阪)では、地下水位の回復に伴い、地下水位が大幅に低下した時期に計画・建設された地下構造物の浮き上がり、湧水量の増大がみられる。また地震時の液状化の可能性が懸念

→ 管理地下水位(無害水位)を定め、利用可能な範囲内で地下水採取を行うなどの地下水位維持方策が必要

新たな地下水揚水施設が増加・法的規制対象外の地下水揚水施設が増加

・近年、小口径高程ポンプや水質改善膜ろ過技術の開発に伴い、専用水道による地下水利用が増大

(特に、ホテル、病院、ショッピングセンターなどの個別水道施設で導入が増加)

・専用水道は、地盤沈下防止等を目的とした法体系の規制対象外の施設が多く、揚水量の実態が不明

→ 地盤沈下への影響が懸念

★大阪市はH20年度より「水道事業供給条例」を改訂し、地下水等利用専用水道の設置者に対して水質管理を強化。併せて設置届書(給水量記載)の提出を義務化

地下水の塩水化・多数の臨海部では、地下水の過剰採取により帯水層に海水が浸入し、地下水が塩水化。

→ 飲用不適、工業用水水質の悪化、農作物への被害等が発生。

・地下水規制等により対策を実施しているが、現在も被害が認められる地域が多い(全国14地域)。また、いったん塩水化した地下水は自然回復に長い年月を要する。

・今後、気候変動等による海面上昇の影響により塩水化がさらに拡大することが懸念される。

→ モニタリング等の水質管理の徹底や遮水壁などのハード対策も検討が必要

地下水汚染・環境省は、毎年度、都道府県等を対象として、「地下水汚染に関するアンケート調査」を実施。

・地下水汚染は、汚染原因が不明な場合が多く、浄化対策の実施も2割弱。

→ モニタリング等の水質管理の徹底や規制強化が必要

緊急時の水源として、適切な地下水利用の推進

・電力は地震発生から2日後に復旧完了→電気の復旧直後から地下水利用開始

・地震発生当日から給水車到着→飲料水は入手しやすいが、生活用水が不足

・柏崎市の約8割の井戸で地震後も利用が可能(注)→緊急時の水源として有効

今後の取り組み

1.地下水の情報共有化及び調査研究体制の整備

?地下水関連データの収集・整備と情報公開の推進

?流域単位の地下水情報の一元管理と体制整備

?流域単位の総合的な調査観測計画の策定と調査研究体制整備

?官民一体となった地下水動態とメカニズムの解明

2.地下水の適正な利用のための方策

?流域単位の地下水マネジメントのための体制整備

?流域単位の地下水の適正採取量・採取深度の検討方策の検討

?地下水と地表水の一体的なマネジメント方策の検討

3.地下水の適正な管理のための方策

?地下水動態を踏まえた観測・モニタリング体制の整備

?地下水管理水位の設定と緊急時の体制整備

?担当者のための管理マニュアルの作成

?地下水管理者・利用者への迅速な情報伝達方法

?地下水収支や利用を踏まえた地下水涵養対策の実施

?地震災害時等の緊急時に使用する防災井戸のガイドライン作成

4.地下水質の監視と保全

?地下水汚染に対して、監視体制の強化、情報共有対応体制の確立

?地球温暖化に向けた塩水化防止対策の検討

http://www.mlit.go.jp/common/000017998.pdf

・地下水は、民法上は土地所有権の範囲として私有財産的な扱い。

・地下水は流動し水循環の一形態として存在するが「公水」として管理する法律はなく

・公害防止の観点(地盤沈下、水質保全)から法律や条例等により規制。

地下水規制(国)《環境基本法》

・地下水の水質汚濁に係わる環境基準の設定

《水質汚濁防止法》

・排水の地下浸透に係わる排水基準

《工業用水法》

・工業用水の地下水利用を10都府県65市区町村が地域指定され規制

《建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法)》

・建物用井戸について4都府県37市区町村が地域指定され採取を規制

《地盤沈下対策要綱》

・「関東平野北部」、「濃尾平野」、「筑後・佐賀平野」について地下水採取量の抑制対策(採取目標量の設定、代替水源の確保等)を実施

地下水を取りまく課題

・渇水時の地盤沈下

地下水採取の規制により、地盤沈下は沈静化傾向。但し、渇水時には水源の減少に伴い地下水が急激に揚水され、地盤沈下が発生。

・新たな地下水揚水施設が増加

法的規制対象外の地下水揚水施設(企業等の専用水道)が増大の傾向。

・地下水の塩水化

多数の臨海域で塩水化が発生し、現在も継続している地域が多い。

・新たな地下水障害

地下水位の回復に伴い、地下構造物に影響が発生。

・地下水汚染

地下水汚染は汚染原因が不明な場合が多く、浄化対策も遅れている。

・緊急時の水源の確保

防災井戸の適正管理と運用ルールが確立していない。

渇水時の地盤沈下・地下水採取の法的規制等により全国的に地盤沈下は沈静化

・渇水時には、河川水源の減少に伴い地下水の急激な揚水が行われ、短期的な地盤沈下が発生

→ 適切な地下水管理による地盤沈下発生の予防が必要

新たな地下水障害・地下水位の回復に伴う地下構造物へ影響

・大都市圏(東京・大阪)では、地下水位の回復に伴い、地下水位が大幅に低下した時期に計画・建設された地下構造物の浮き上がり、湧水量の増大がみられる。また地震時の液状化の可能性が懸念

→ 管理地下水位(無害水位)を定め、利用可能な範囲内で地下水採取を行うなどの地下水位維持方策が必要

新たな地下水揚水施設が増加・法的規制対象外の地下水揚水施設が増加

・近年、小口径高程ポンプや水質改善膜ろ過技術の開発に伴い、専用水道による地下水利用が増大

(特に、ホテル、病院、ショッピングセンターなどの個別水道施設で導入が増加)

・専用水道は、地盤沈下防止等を目的とした法体系の規制対象外の施設が多く、揚水量の実態が不明

→ 地盤沈下への影響が懸念

★大阪市はH20年度より「水道事業供給条例」を改訂し、地下水等利用専用水道の設置者に対して水質管理を強化。併せて設置届書(給水量記載)の提出を義務化

地下水の塩水化・多数の臨海部では、地下水の過剰採取により帯水層に海水が浸入し、地下水が塩水化。

→ 飲用不適、工業用水水質の悪化、農作物への被害等が発生。

・地下水規制等により対策を実施しているが、現在も被害が認められる地域が多い(全国14地域)。また、いったん塩水化した地下水は自然回復に長い年月を要する。

・今後、気候変動等による海面上昇の影響により塩水化がさらに拡大することが懸念される。

→ モニタリング等の水質管理の徹底や遮水壁などのハード対策も検討が必要

地下水汚染・環境省は、毎年度、都道府県等を対象として、「地下水汚染に関するアンケート調査」を実施。

・地下水汚染は、汚染原因が不明な場合が多く、浄化対策の実施も2割弱。

→ モニタリング等の水質管理の徹底や規制強化が必要

緊急時の水源として、適切な地下水利用の推進

・電力は地震発生から2日後に復旧完了→電気の復旧直後から地下水利用開始

・地震発生当日から給水車到着→飲料水は入手しやすいが、生活用水が不足

・柏崎市の約8割の井戸で地震後も利用が可能(注)→緊急時の水源として有効

今後の取り組み

1.地下水の情報共有化及び調査研究体制の整備

?地下水関連データの収集・整備と情報公開の推進

?流域単位の地下水情報の一元管理と体制整備

?流域単位の総合的な調査観測計画の策定と調査研究体制整備

?官民一体となった地下水動態とメカニズムの解明

2.地下水の適正な利用のための方策

?流域単位の地下水マネジメントのための体制整備

?流域単位の地下水の適正採取量・採取深度の検討方策の検討

?地下水と地表水の一体的なマネジメント方策の検討

3.地下水の適正な管理のための方策

?地下水動態を踏まえた観測・モニタリング体制の整備

?地下水管理水位の設定と緊急時の体制整備

?担当者のための管理マニュアルの作成

?地下水管理者・利用者への迅速な情報伝達方法

?地下水収支や利用を踏まえた地下水涵養対策の実施

?地震災害時等の緊急時に使用する防災井戸のガイドライン作成

4.地下水質の監視と保全

?地下水汚染に対して、監視体制の強化、情報共有対応体制の確立

?地球温暖化に向けた塩水化防止対策の検討

http://www.mlit.go.jp/common/000017998.pdf

2009年07月20日

重金属による底質汚染と重金属底質環境基準のありかた

現在、私たち人類の文明の発達などよって自然界に生態系のバランスが崩れ、本来あるはずの食物連鎖のかたちが崩れかけている現状ですっ。

海に親しむ私たち釣り人の身近な問題といえば、赤潮、青潮の大量発やカワウの数が増えた事でせっかく放流した稚魚が食べられちゃう事など…。

現在も未来も豊富な資源に恵まれた美しい地球でありますように。

いつまでもマリンレジャーが楽しめますように。

たくさん魚が釣れるフィッシングパラダイス、ニッポン!を本気で目指すためにも、これから私もみなさまと一緒に海の知識を学んでゆきたいと思いますっ。

まずは魚の生態や保護、増やすための海の知識が今の私たちに必要なのかな?

釣る、という観点を180度変えてみて海洋学の視点から考えてみましょう!

研究者によって解明された事実は意外にも釣果に深い関係があったりしてお役立ち知識も!?

それらを名づけてビバ!フィッシングサイエンス

ではまず、食物連鎖の底辺にあるプランクトンのお勉強のために、底質汚染についてイントロを説明します。

おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 底質汚染分科会は大阪府神崎川の底質ダイオキシン類汚染の公表を契機に発足しました。

水の底の蓄積された底質汚染は多くの人に理解されている訳ではありませんが、食物連鎖を通しての人の健康リスクや生物多様性への影響など多くの問題が抱えています。

当分科会は行政や学識経験者を招いて底質汚染に関するセミナーを開催してきました。この間、全国の底質汚染の現状が徐々に明らかになり、底質汚染による底生生物の影響や汚染原因解明手法も分かってきました。

底質汚染分科会の特別会員である環境カウンセラーの藤原きよみの主張する「三世代先の海いつまでも」に良く表れているように、環境は子孫からの預かりものでございます。この数十年で大変悪くなった底質汚染ですが、汚染濃度が高いところは低下傾向にありますが、底質汚染の拡散とも考えることができるのではないでしょうか。

ブログ「底質汚染ラーニング」で多くの底質汚染の情報を収集してきました。また、その情報を下記のホームページに掲載しています。

全国の底質汚染

底質汚染の歴史

私たちの時代に、底質環境を保全し、健康リスクを低減させると共に、恵み豊かな海の再生を図ることが現代人の使命ではないでしょうか。

それでは底質汚染について勉強しましょう。

はじまり ハジマリ パチハチパチ!

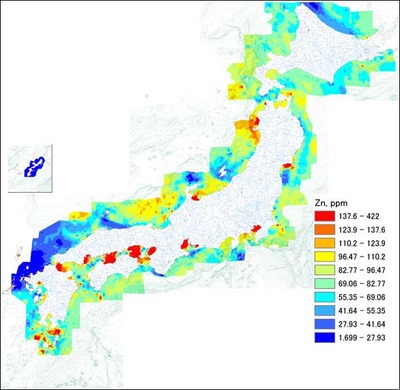

日本の地球化学図や「港湾底泥中の粒子状金属の濃度レベルとその底生生物への影響」から主な資料を引用して説明します。

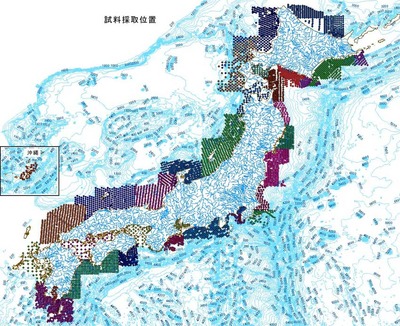

上図は日本沿岸の海の底と試料採取場所の図です。

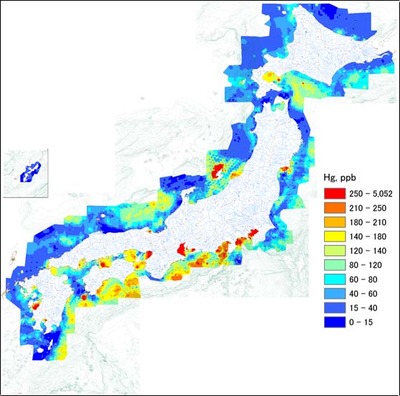

水銀と底生生物の説明をします。

全国的に見ると佐渡島、宮城、東京、神奈川、静岡、愛知、三重、大阪、瀬戸内海、水俣等が高くなっています。

仙台も水銀が高くなっています。

東京湾(東京・千葉・市原・木更津・横須賀・君津・鎌倉・茅ヶ崎・小田原・熱海が高い)

伊勢湾も水銀が高いですね

大阪湾(大阪湾奥を汚染源とした東半分、阿南から御坊を結んだ線の北側。淡路島の南および西側は水銀が高い。)

瀬戸内海(大阪・神戸・堺・岸和田・姫路・和歌山・徳島・淡路島の五色の浜沖・新居浜沖・岩国等が水銀が高い)

九州(水俣・鹿児島国分・宿毛沖が水銀高い)

上図は底質に含まれる水銀を表しています。赤色は0.25〜126mg/kg、黄色は0.14〜0.18mg/kgで、 下の図に示すよう水銀含有量が0.15mg/kgを超えると底生生物はほとんどいなくなります。

佐渡島、宮城、東京、神奈川、静岡、愛知、三重、大阪、瀬戸内海、水俣等が高いです。橙色〜赤色のところは底生生物が水銀により大きく影響を受けていることになります。

鉛と底生生物の説明をします。

東京湾・大阪湾・富山湾・瀬戸内海・新潟が高いですね。

東京湾の鉛底質汚染は赤色の横浜の奥の東京・市原・木更津ということになります。

大阪湾東3分の1が特に鉛底質汚染が進んでいます。

赤 色:45mg/kg

オレンジ色:45〜40mg/kg

橙 色:40〜35mg/kg

黄 色:35〜30mg/kg

下の図に示すように、鉛含有量が47mg/kgを超えると底生生物はほとんどいなくなるとのことですので、鉛により底生生物がほとんどいなくなるっている範囲は赤色で、大阪・神戸・堺・岸和田・姫路・赤穂・倉敷・徳山・尾道・徳島・淡路島の五色の浜沖・新居浜沖・岩国等が、鉛の影響を受けて底生生物がほとんどいないことになります。

海の底にも有害物質が蓄積されています。

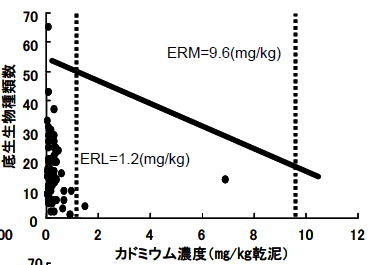

カドミウムと底生生物の説明をします。

赤色は1.4〜0.3mg/kgを示します。カドミウム含有量が1.2mg/kgを超えると底生生物はほとんどいなくなります。東京湾・伊勢湾・大阪湾・周防灘が高いですね。赤い所のうち濃いところが底生生物がほとんどいないことになります。

赤色はカドミウムが1.4〜0.3mg/kgの濃度です。カドミウムの含有量が1.2mg/kgを超えると底生生物はほとんどいなくなるとのことですので、カドミウムにより底生生物がほとんどいなくなるっている範囲は赤色である東京湾全域と銚子沖ということになります。

赤色:1.4〜0.3mg/kg

カドミウムの含有量が1.2mg/kgを超えると底生生物はほとんどいなくなるとのことですので、カドミウムにより底生生物がほとんどいなくなるっている範囲は赤色である大阪湾の東4分の1程度ということになります。

赤は1.3〜0.3mg/kgですので、赤色の中心部分の 大阪や周防灘・姫路・岡山・岩国・自衛隊築城基地・苅田が高く、カドミウムにより底生生物が棲めなくなっているようです。

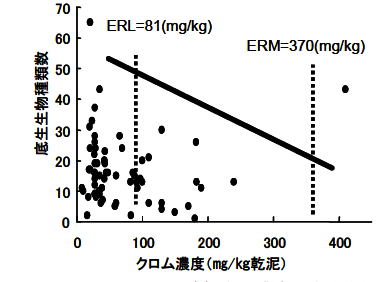

クロムと底生生物の説明をします。

クロムは北海道、宮城、千葉、東京、静岡、富山等で高くなっています。

赤色は334〜100mg/kg、黄は77〜66mg/kgクロムが含まれています。クロム含有量が81mg/kgを超えると底生生物はあまりいなくなりますので、橙色〜赤色のところの横浜・東京・船橋・千葉・市原などがクロムの影響で底生生物が少なくなっているようです。

赤色:334〜100mg/kg

橙色:99〜78mg/kg

黄色:77〜66mg/kg

橙色〜赤色のところの横浜・東京・船橋・千葉・市原などがクロムの影響で底生生物が少なくなっているようです。

赤:334〜100mg/kg

黄:77〜66mg/kg

クロム含有量81mg/kgを超えると底生生物はあまりいなくなります。赤色や橙色のところの大阪湾奥を汚染源とする大阪湾東半分や、徳島・小松島付近が汚染源と思われる淡路島西南部や高松から阿南の間の沖ではクロムの影響で底生生物が少なくなっているようです。淡路島西側はクロムが高いですね。

赤:334〜100mg/kg黄:77〜66mg/kg

橙色のところの大阪・淡路島南西部・徳島・新浜沖・高知・須崎がクロムの影響で底生生物が少なくなっているようです。

クロム含有量が81mg/kgを超えると底生生物はあまりいなくなることが分かりますね。

亜鉛と底生生物の説明をします。

亜鉛含有量が150mg/kgを超えると底生生物はほとんどいなくなります。

秋田、宮城、千葉、東京、富山、愛知、三重、福井、鹿児島などが高いです。赤い所は底生生物がほとんどいないことになります。

赤:422〜138mg/kg

赤くなっている東京湾や横須賀・茅ヶ崎・銚子などは亜鉛の影響で底生生物が少なくなっています。

赤いところは422〜138mg/kgです。 亜鉛含有量が150mg/kgを超えると底生生物はほとんどいなくなります。

赤くなっている大阪湾や和歌山・徳島・香川・播州・岡山は底生生物が少なくなっています。

赤くなっている伊勢湾や、海南市から阿南市を結んだ線の北側や姫路・高松付近も底生生物が少なくなっています。

赤:422〜138mg/kg

大阪・多奈川・神戸・姫路・岡山・小豆島・豊島・和歌山・海南・福良・高松・観音寺・水島・福山・尾道・広島・岩国・四国中央・新浜・西条・大分・中津・宇部・小野田など瀬戸内海全体の亜鉛が高く底生生物の棲息が妨げられている。

むつかしくなってきました。

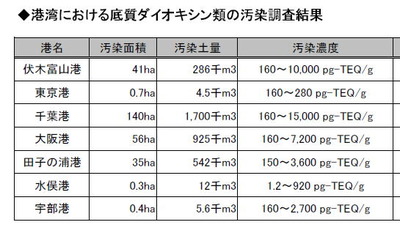

次はダイオキシン類や環境ホルモンです。

ホルモン焼きではありません。

下の表は港湾における底質汚染の濃度と量です。(国土交通省提供)

千葉港がもっとも汚れていて、たくさんのダイオキシン類汚染底質があります。2位は大阪港です。

下の図は千葉市原港の底質ダイオキシン類汚染の図面です。

見にくいのでリンク元(市原市地先海域におけるダイオキシン類の調査結果)をご覧ください。

下図は「内分泌かく乱物質及びダイオキシン類のリスク評価と管理プロジェクト」内分泌かく乱化学物質のリスク評価と管理のための統合情報システムについては、GIS上の高詳細環境モデル(G-CIEMS)を完成させ、ダイオキシン類の河川水中濃度、ベンゼン・ダイオキシンの大気中濃度を推定し、実測値と比較した(図5)。

図5 G-CIEMSモデルによる河川水中濃度の推定結果の例

鳥羽港のあたりが一番高く京浜地域や高知も高い ですね。

鳥羽では、PCB類、 HCB(ヘキサクロロベンゼン)、アルドリン、ディルドリン等の環境ホルモンが高くなっています。エンドリン日本一高濃度です。伊勢の海女さんはご存知だったかも知れません。

「化学物質と環境2005年度調査」より底質における環境ホルモンの高いところ」で分かりやすく書いています。

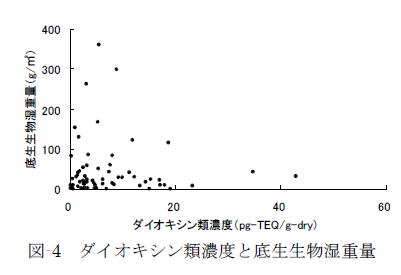

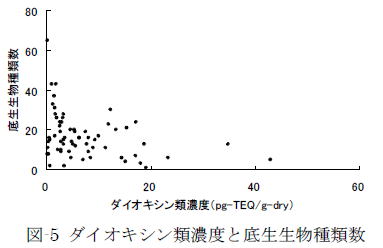

下図は底質に含まれるダイオキシン類と底生生物の種類や重量の関係を示した図です。

ダイオキシン類濃度と底生生物の関係には、 「米国NOAA から示されている底質ガイドラインでは,PEL 値(底生生物が少なくなる値)として,21.5pg-TEQ/g を与えており,環境基準値以下であっても,何らかの生物への影響を排除することはできないと考えられる。本調査の結果からは,底生生物湿重量,底生生物種類数ともに,ダイオキシン類濃度が高い場合には,生物棲息環境が貧弱になる傾向があった。特に,ダイオキシン類濃度が20 pg-TEQ/g を超過した場合,存在した底生生物は,二枚貝網,多毛類網,花虫網などであり,種類数が少なかった。」と記載されています。

ダイオシン類の底質環境基準は150pg−TEQ/gですが、底生生物を保全し豊かな海を守るには20pg-TEQ/gを基準に考えるべきだということになります。

大人には健康被害が無くても、胎児や小さな生物には影響があります。また、海の生物には環境ホルモンが蓄積されていることと有害化学物質の生物への蓄積

でまとめています。

三世代先の海、いつまでも。 / 藤原きよみ

島育ちの父は私が幼少の頃からよく海につれていってくれました。夏休みは家族8人で必ず海でキャンプです。幼すぎて場所はわからないけど磯場が多く海の生き物がたくさんいて楽しかった。

おてんばな私はフジツボで手足を切ったりなんてあたりまえ^^。急な突風、天候の変化、高波、雷雨。。。「自然は楽しい反面怖い」 子供だったけど無茶はしちゃいけないって感じました。

楽しかった子供のころの海の想い出。

私くらいの年齢の夫婦の子供達が大人になってまた子供を産んで。。。その三世代先の海がいつまでも健康であってほしい。

未来の海を大切に思うから、未来をつくる今の子供達の命の大切さを。

三世代先には私はもちろん生きてはないけどその時の子供達が豊かな自然恵みを受ける事ができたらいいなって。。。そのために今私達、大人が出来る事ってなんだろう。

2009年07月20日

土壌汚染と土地取引分科会

土壌汚染と土地取引分科会は、弁護士、不動産鑑定士、デベロッパー、土地流通業、指定調査機関およびゼネコン等のメンバーが参加しています。

土壌汚染と土地取引に関するセミナーを開催したり、会員相互の目の前の問題を話し合ったりして活発な分科会活動をしています。

不動産業界の出張セミナーや汚染土地を買った住民からの相談に対応しています。特別会員として増田弁護士や森島不動産鑑定士がいます。

ラーニングブログ「不動産取引」書庫リスト

ラーニングブログ「土壌汚染と土地取引」書庫リスト

ラーニングブログ「土壌・地下水汚染裁判」書庫リスト

2009年07月20日

環境ビジネス分科会(土壌汚染のビジネスマッチング)

環境ビジネス分科会は、様々な業種の会員が相互に最適なビジネススタイルを構築するように、ビジネスマッチングセミナー、学術研究、ビジネス研究および交流会などを通して情報の交換を行っています。

2009年度は8月27日にビジネスマッチングセミナーを計画しています。

ラーニングブログ 土壌汚染ビジネスマッチング書庫リスト

今後はインターネットと環境をキーワードにしたビジネスマッチングを研究する予定です。

2009年07月20日

ATC水・土壌汚染研究部会イベント情報

ATC水・土壌汚染研究部会イベントに多数の参加をお待ちします。

2009年10月15日 環境汚染とメディアの役割

「環境汚染とメディアの役割」と題して、?環境新聞社、?日報アイビー(月刊廃棄物、循環経済新聞)、?毎日新聞社の3社から記者をお呼びして、環境問題の取材等を通じて感じたことなど、環境汚染に関わるメディアの役割について語っていただきます。 日頃は分かりにくい記事の裏側も知ることができる良い機会になるかと思いますので、奮ってお申し込みください。

2009年9月17日 土壌汚染と土地取引分科会勉強会

改正土壌汚染対策法と土地取引

講演:土対法改正に伴う地質コンサルタントの役目(60分程度)

パネルディスカッションテーマ:改正土壌汚染対策法における影響とビジネスチャンス

2009年8月29日(土)14:00〜17:00

土壌環境監理士 環境カウンセラー受験サークル

2009年8月27日(木)午後 ビジネスマッチングプレゼンコンテスト発表者募集中!(30分間/1回)

2009年7月29日(水)13:30〜17:30

土壌第三者評価シンポジウム(無料・会員は交流会も無料)

2009年7月29日(水)15:00〜16:30

水・土壌・底質汚染無料相談会

2009年7月29日(水)12:45〜13:15

環境法規制分科会キックオフミーティング多目的スペース(会員のみ)

2009年7月25日(土)17:00〜19:00

天神祭りを見ながら大阪の水を語る会 きんき環境館にて(実費)

2009年7月25日(土)14:00〜17:00

土壌環境監理士受験サークル きんき環境館にて(500円)

ATCグリーンエコプラザのアクセス

地下鉄中央線より「コスモスクエア」駅乗り換え、ニュートラム「トレードセンター前」駅下車が便利です。「トレードセンター前」駅から会場まで徒歩3分。

2009年10月15日 環境汚染とメディアの役割

「環境汚染とメディアの役割」と題して、?環境新聞社、?日報アイビー(月刊廃棄物、循環経済新聞)、?毎日新聞社の3社から記者をお呼びして、環境問題の取材等を通じて感じたことなど、環境汚染に関わるメディアの役割について語っていただきます。 日頃は分かりにくい記事の裏側も知ることができる良い機会になるかと思いますので、奮ってお申し込みください。

2009年9月17日 土壌汚染と土地取引分科会勉強会

改正土壌汚染対策法と土地取引

講演:土対法改正に伴う地質コンサルタントの役目(60分程度)

パネルディスカッションテーマ:改正土壌汚染対策法における影響とビジネスチャンス

2009年8月29日(土)14:00〜17:00

土壌環境監理士 環境カウンセラー受験サークル

2009年8月27日(木)午後 ビジネスマッチングプレゼンコンテスト発表者募集中!(30分間/1回)

2009年7月29日(水)13:30〜17:30

土壌第三者評価シンポジウム(無料・会員は交流会も無料)

2009年7月29日(水)15:00〜16:30

水・土壌・底質汚染無料相談会

2009年7月29日(水)12:45〜13:15

環境法規制分科会キックオフミーティング多目的スペース(会員のみ)

2009年7月25日(土)17:00〜19:00

天神祭りを見ながら大阪の水を語る会 きんき環境館にて(実費)

2009年7月25日(土)14:00〜17:00

土壌環境監理士受験サークル きんき環境館にて(500円)

ATCグリーンエコプラザのアクセス

地下鉄中央線より「コスモスクエア」駅乗り換え、ニュートラム「トレードセンター前」駅下車が便利です。「トレードセンター前」駅から会場まで徒歩3分。

2009年07月20日

水・土壌汚染研究部会会員

= おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水土壌汚染研究部会会員 =

=== あ 行 ===

青木あすなろ建設(幹事)http://www.aaconst.co.jp/

淺沼組(幹事) http://www.asanuma.co.jp/index.html

あずさサステナビリティ http://www.kpmg.or.jp/profile/azsus/

アステック http://www.astec-geo.co.jp/#SlideFrame_1

?アドバンテック http://www.advan-atom.jp/company/index.html

アワーズテック http://www.ourstex.co.jp/

出光興産 http://www.idemitsu.co.jp/index.html

エコ・アース

淡海環境デザイン(部会長) http://ohmi-k.jp/

大阪ベントナイト事業協同組合 http://www.daiko-group.com/

大林組 http://www.obayashi.co.jp/

大本組(幹事) http://www.ohmoto.co.jp/

奥村組 http://www.okumuragumi.co.jp/

寺川隆彦 (幹事長)

=== か 行 ===

鹿島建設 http://www.kajima.co.jp/welcome-j.html

片山化学工業研究所 http://www.katayama-chem.co.jp/

カネカテクノリサーチ http://www.ktr.co.jp/

環境計測サービス(幹事) http://www.kan-kyo.co.jp/

関西地質調査事務所 http://www.k-kgs.com/

関西地盤環境研究センター http://www.ks-dositu.or.jp/

京都府不法投棄担当 http://www.pref.kyoto.jp/taiki/index.html

近畿分析センター http://www.kbc-em.co.jp/index.php

建築環境計画 http://www.places.co.jp/main/1.html

五洋建設 http://www.penta-ocean.co.jp/

=== さ 行 ===

サイエンスマイクロ http://s-micro.com/

財団評価研究所 http://www.zaiken.ne.jp/

サラヤ http://www.saraya.com

三洋電機環境リサーチセンター http://www.sanyo-eco.com/new/research/soil.html

JFEミネラル http://homepage3.nifty.com/jfe-mineral/

滋賀銀行 http://www.shigagin.com/

滋賀県 http://www.pref.shiga.jp/biwako/koai/

島津テクノリサーチ(幹事) http://www.shimadzu-techno.co.jp/index.html

地盤・地下水環境NET http://www.jck-net.org/

住金フソウビジネス http://www.sbc8f.ne.jp/

?スペースエンジニアリング

積水ハウス http://www.sekisuihouse.co.jp/

セントラル科学 http://www.aqua-ckc.jp/

捉伸工事 http://www.sokushin.co.jp/

=== た 行 ===

大幸工業(副部会長) http://www.daiko-group.com/

大旺建設(幹事) http://www.daioh.co.jp/

ダイセキ環境ソリューション http://www.daiseki-eco.co.jp/

大日本土木 http://www.dnc.co.jp/

太平洋セメント http://www.taiheiyo-cement.co.jp/shigenka/top_fr.html

大和ハウス工業(幹事) http://www.daiwahouse.co.jp/

竹中工務店 http://www.takenaka.co.jp/

谷澤総合鑑定所 http://www.tanikan.co.jp/

中外産業 http://www.sango-chugai.com/index.html

鶴野町対策委員会

ティー・アンド・ティー http://www.ttdcs.co.jp/

帝人エコサイエンス http://www.teijin-eco.co.jp/

東京海上日動リスクコンサルティング http://www.tokiorisk.co.jp/

東京カンテイ(幹事) http://www.kantei.ne.jp/

東和環境科学(幹事) http://www.towakagaku.co.jp/

土壌汚染診断・修復コンソーシアム http://www6.ocn.ne.jp/~gprc/index.html

飛島建設 http://www.tobishima.co.jp/

=== な 行 ===

日新電機 http://www.nissin.co.jp/

日報アイビー(幹事) http://www.nippo.co.jp/

日本シーガテック http://www.shegotec.com/

日本電工 http://www.nippondenko.co.jp/top-j.htm

=== は 行 ===

間組 http://www.hazama.co.jp/

パナソニック http://panasonic-denko.co.jp/

びわこ銀行 http://www.biwakobank.co.jp/

フジコウヨウ http://www.fujikoyo.jp/

=== ま 行 ===

松井工業 http://www.matsuikk.jp/index.htm

マテリアルコントロール http://www.e-mcx.com/index.html

宮野医療器(幹事) http://www.miyano.co.jp/

=== み 行 ===

三重県環境と森林 http://www.eco.pref.mie.jp/

村本建設 http://www.muramoto.co.jp/

メーサイ(幹事) http://www.me-sai.com/index.html

森組 http://www.morigumi.co.jp/environment/index.html

=== や 行 ===

ユニチカ環境技術センター(幹事) http://www.unitika.co.jp/kangi/

ヨコタテック(幹事) http://www.yokotatech.co.jp/

?ライフデザイン研究所

?リンゲージ

ワイビーエム http://www.ybm.jp/index-j.html

=== ら 行 ===

?ラルグ http://www.ralg-dd.co.jp/

個人会員 藤井

=== 特別会員 ===

大阪市立大学大学院経営学研究科 畑 明郎教授 http://www2.bus.osaka-cu.ac.jp/~hata/profile.htm

不動産鑑定士足立良夫事務所 http://www.sait-net.co.jp/adachi/(土壌汚染と土地取引分科会)

みずほパートナーズ法律事務所 増田健郎 弁護士(環境法規制分科会)

NPO 環境技術支援ネットワーク http://www.ts-net.or.jp/

同志社大学 法学部 黒坂則子 准教授 (環境法規制分科会)

藤原きよみ Sea cats 環境カウンセラー 幹事

田倉直彦 毎日新聞 編集局

野村 ナチュラム (ビジネスマッチング分科会)

=== 事務局 ===

NPO法人イー・ビーイング http://www.e-being.jp/

=== パートナーシップ ===

きんき環境館パートナーシップ団体

=== 大阪環境産業振興センター (おおさかATCグリーンエコプラザ) ===

設置者: 大阪市 アジア太平洋トレードセンター株式会社

主 催: 大阪環境産業振興センター実行委員会

・大阪市

・アジア太平洋トレードセンター株式会社

・日本経済新聞社

会場: ATC [アジア太平洋トレードセンター]・ITM棟 11階西側

所在地 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 会場面積 4500m?

顧 問:同志社大学 経済学部教授 郡嶌 孝

後 援:経済産業省

環境省

国土交通省

大阪府

大阪商工会議所

関西経済連合会

関西経済同友会

http://www.ecoplaza.gr.jp/facilities/outline.html

=== 施設コンセプト ===

環境ビジネスの育成・振興を通して、よりよい社会の実現に貢献します。

大気、水、騒音、廃棄物、エネルギー、地球温暖化問題など、環境に関する諸問題は年々複雑化し、市民・企業や自治体にとって早急に解決すべき課題です。

このように環境問題への対応がますます重要となっている状況の中で設立されたのが、おおさかATCグリーンエコプラザです。最新の環境ビジネスを広く紹介することで、環境ビジネスの活性化をはかり、地球温暖化問題への対応や循環型社会づくりに貢献することを目的としています。

ここATCは年間900万人もの市民が集う日本屈指の集客施設であり、大阪の副都心として整備が進むコスモスクエア地区の中心施設です。また、福祉をテーマとしたエイジレスセンターや、デザイン振興プラザ、ソフト産業プラザなど、新しい産業の育成・振興をはかる拠点も順次整備されています。

おおさかATCグリーンエコプラザは、環境ビジネスを通して環境問題の解決に貢献する、皆さまの広場です。企業をはじめ、多くの市民の皆さまや自治体の方々が共に考え、共に行動することが是非とも必要です。おおさかATCグリーンエコプラザから、市民・企業・行政が一体となって環境問題に取り組んでいくという、理想のトライアングルが生まれればと考えています。

http://www.ecoplaza.gr.jp/facilities/concept.html

===== 注意事項 =====

・上記名簿は、確認中であり不確かな部分を含みますことをご了承下さい。

・各企業や団体等は独自に事業活動をしております。各会員企業等の活動に対し、ATCグリーンエコプラザ及びその関係企業や団体等は、信用供与や技術的保証等の一切の債務には応じられませんことをご了承下さい。

・新規会員やアドレス変更等の更新情報は下記のコメント欄にご記入ねがいます。

・随時入会可能です。 ATCグリーンエコプラザHPに規約や入会申し込み書をダウンロードできます

http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html

2009年07月19日

ATC水・土壌汚染研究部会でお世話になった方々

ATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会の活動にお世話になった方々の名簿です。

ご協力まことにありがとうございました。

あ

アジア太平洋トレードセンター(株)

愛知土壌・地下水汚染対策研究会

アクア環境(株)

インテックス大阪

EICネット

ERSイーアールエス

イー・ビーイング

牛島総合法律事務所

エスペックミック(株)

お

大阪産業大学 人 菅原 正孝 教授

大阪産業大学 村岡浩爾 教授 (初回セミナーでご講演いただきました)

大阪産業大学 尾崎 博明 教授

大阪市

大阪市建設局 土木部 河川課 大阪市港湾局

大阪国際経済振興センター

大阪市立工業研究所

大阪産業創造館

大阪国際見本市委員会

大阪市立大学大学院 畑明郎教授

大阪市立大学大学院 益田晴恵 教授

大阪市立大学大学院 三田村宗樹 准教授

扇町インキュベーションプラザ

大阪商工会議所

大阪府 大阪府環境農林水産総合研究所

大阪府都市整備部河川室

河川底質浄化対策

大阪環境カウンセラー協会

大阪湾見守りネット

か

環境技術情報ネットワーク

NPO法人 環境技術支援ネットワーク

環境カウンセラー 藤原きよみ氏

環境省

環境省大気・水環境局 土壌水質課

環境省近畿地方環境事務所

環境省きんき環境館

環境保全再生機構

環境保全対応技術研究会

環境新聞

関西経済連合会

関西経済同友会

関西ネットワークシステム

関西大学工学部 都市環境工学科 地盤シシテム工学研究室

関電ジオレ株式会社

NPO法人 木野環境 安田圭奈江 氏

経済産業省

環境ビジネスKANSAIプロジェクト

Heroの技術士塾 小松 英雄 塾長

技術の杜ハヤブサネット

建通新聞

京都大学名誉教授 嘉門 雅史 氏

熊本学園大学水俣研究センター山下善寛客員研究員(エコネット水俣理事長)

国土交通省 近畿整備局

国土交通省 河川局 河川環境課 港湾局

国土交通省近畿地方整備局 淀川水系河川整備 企画部

国土交通省 北陸地方整備局 新潟港湾空港技術事務所 底質ダイオキシン類無害化処理技術

新潟港湾空港技術調査事務所

国立環境研究所 循環型社会・廃棄物研究センター 廃棄物試験評価研究室 貴田晶子室長

港湾空港技術研究所海洋・水工部 沿岸環境領域 中村由行領域長

小鳥が丘団地救済協議会

さ

(株)さいと不動産投資顧問 足立良夫氏

さかい新事業創造センター

佐藤泉弁護士

産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門

産業技術研究所 地質情報研究部門 地球化学研究グループ 今井登リーダ

島屋ビジネス・インキュベータ

摂南大学 薬学部 宮田秀明教授

住宅新報社

滋賀環境協会

滋賀銀行

滋賀県環境事業公社

滋賀県立大学環境科学部 川地 武 教授

滋賀県びわ湖環境ビジネスメッセ

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 内藤正明 センター長

循環経済新聞

(株)杉山・栗原環境事務所 杉山涼子社長

水都OSAKA水辺のまち再生プロジェクト

全国アスベスト適正処理協議会

全国環境保全推進連合会

全国クリーニング生活衛生同業組合連合会

全国鍍金工業組合連合会

全日本不動産協会大阪府本部

た

大同工業大学 大東憲二教授

地域地盤環境研究所

地盤・地下水環境NET

中央大学大学院 公共政策研究科・理工学部 佐藤 雄也 教授

?テルム

桃花台地盤沈下問題を考える会

東京農工大学 細見 正明 教授

東京農工大学 養王田 正文 教授

同志社大学 郡嶌孝 教授

同志社大学 法学部 黒坂則子 准教授

豊中市 清らかだった神崎川

中小企業基盤整備事業事業団

NPO地球環境と大気汚染を考える全国市民会議

NPO テクノメイトコープ

土木研究センター

(社) 土壌環境センター

土壌第三者評価委員会

都市緑化基金

止めよう!ダイオキシン汚染関西ネットワーク

な

ナチュラム

西日本家電リサイクル?

(株)日刊建設新聞社

日経エコロジー

日本経済新聞社

日本環境安全事業?

日本環境協会

日本消費者経済新聞

日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会

NPO 日本地質汚染審査機構 楡井久 理事長

日本テピア総合研究所

日本不動産研究所 (JREI)

日経産業新聞

は

反農薬水俣袋地区生産者連合大沢忠夫事務局長

ハイグレードソイル研究コンソーシアム

琵琶湖淀川水質保全機構

琵琶湖銀行

ま

毎日新聞社

三重中央開発(株)

三菱UFJ信託銀行 不動産コンサルティング部

明海大学不動産学部 森島 義博 講師

みすずサステナビリティ認証機構

みずほパートナーズ法律事務所. 増田 健郎 弁護士

宮田秀明先生

や

横浜国立大学 大学院環境情報学府 環境リスクマネジメント専攻 生命環境マネジメントコース 益永茂樹 教授

淀川水系流域委員会

讀賣新聞

ら

ランドソリューション(株)

りそな銀行

立命館大学 政策科学部 周 瑋生教授

わ

和歌山大学 平田健正 教授

(順不同 敬称略)

他にも大勢の方々にお世話になりました。

ご講演や資料のご提供等にご協力を賜り誠にありがとうございました。

ご協力まことにありがとうございました。

あ

アジア太平洋トレードセンター(株)

愛知土壌・地下水汚染対策研究会

アクア環境(株)

インテックス大阪

EICネット

ERSイーアールエス

イー・ビーイング

牛島総合法律事務所

エスペックミック(株)

お

大阪産業大学 人 菅原 正孝 教授

大阪産業大学 村岡浩爾 教授 (初回セミナーでご講演いただきました)

大阪産業大学 尾崎 博明 教授

大阪市

大阪市建設局 土木部 河川課 大阪市港湾局

大阪国際経済振興センター

大阪市立工業研究所

大阪産業創造館

大阪国際見本市委員会

大阪市立大学大学院 畑明郎教授

大阪市立大学大学院 益田晴恵 教授

大阪市立大学大学院 三田村宗樹 准教授

扇町インキュベーションプラザ

大阪商工会議所

大阪府 大阪府環境農林水産総合研究所

大阪府都市整備部河川室

河川底質浄化対策

大阪環境カウンセラー協会

大阪湾見守りネット

か

環境技術情報ネットワーク

NPO法人 環境技術支援ネットワーク

環境カウンセラー 藤原きよみ氏

環境省

環境省大気・水環境局 土壌水質課

環境省近畿地方環境事務所

環境省きんき環境館

環境保全再生機構

環境保全対応技術研究会

環境新聞

関西経済連合会

関西経済同友会

関西ネットワークシステム

関西大学工学部 都市環境工学科 地盤シシテム工学研究室

関電ジオレ株式会社

NPO法人 木野環境 安田圭奈江 氏

経済産業省

環境ビジネスKANSAIプロジェクト

Heroの技術士塾 小松 英雄 塾長

技術の杜ハヤブサネット

建通新聞

京都大学名誉教授 嘉門 雅史 氏

熊本学園大学水俣研究センター山下善寛客員研究員(エコネット水俣理事長)

国土交通省 近畿整備局

国土交通省 河川局 河川環境課 港湾局

国土交通省近畿地方整備局 淀川水系河川整備 企画部

国土交通省 北陸地方整備局 新潟港湾空港技術事務所 底質ダイオキシン類無害化処理技術

新潟港湾空港技術調査事務所

国立環境研究所 循環型社会・廃棄物研究センター 廃棄物試験評価研究室 貴田晶子室長

港湾空港技術研究所海洋・水工部 沿岸環境領域 中村由行領域長

小鳥が丘団地救済協議会

さ

(株)さいと不動産投資顧問 足立良夫氏

さかい新事業創造センター

佐藤泉弁護士

産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門

産業技術研究所 地質情報研究部門 地球化学研究グループ 今井登リーダ

島屋ビジネス・インキュベータ

摂南大学 薬学部 宮田秀明教授

住宅新報社

滋賀環境協会

滋賀銀行

滋賀県環境事業公社

滋賀県立大学環境科学部 川地 武 教授

滋賀県びわ湖環境ビジネスメッセ

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 内藤正明 センター長

循環経済新聞

(株)杉山・栗原環境事務所 杉山涼子社長

水都OSAKA水辺のまち再生プロジェクト

全国アスベスト適正処理協議会

全国環境保全推進連合会

全国クリーニング生活衛生同業組合連合会

全国鍍金工業組合連合会

全日本不動産協会大阪府本部

た

大同工業大学 大東憲二教授

地域地盤環境研究所

地盤・地下水環境NET

中央大学大学院 公共政策研究科・理工学部 佐藤 雄也 教授

?テルム

桃花台地盤沈下問題を考える会

東京農工大学 細見 正明 教授

東京農工大学 養王田 正文 教授

同志社大学 郡嶌孝 教授

同志社大学 法学部 黒坂則子 准教授

豊中市 清らかだった神崎川

中小企業基盤整備事業事業団

NPO地球環境と大気汚染を考える全国市民会議

NPO テクノメイトコープ

土木研究センター

(社) 土壌環境センター

土壌第三者評価委員会

都市緑化基金

止めよう!ダイオキシン汚染関西ネットワーク

な

ナチュラム

西日本家電リサイクル?

(株)日刊建設新聞社

日経エコロジー

日本経済新聞社

日本環境安全事業?

日本環境協会

日本消費者経済新聞

日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会

NPO 日本地質汚染審査機構 楡井久 理事長

日本テピア総合研究所

日本不動産研究所 (JREI)

日経産業新聞

は

反農薬水俣袋地区生産者連合大沢忠夫事務局長

ハイグレードソイル研究コンソーシアム

琵琶湖淀川水質保全機構

琵琶湖銀行

ま

毎日新聞社

三重中央開発(株)

三菱UFJ信託銀行 不動産コンサルティング部

明海大学不動産学部 森島 義博 講師

みすずサステナビリティ認証機構

みずほパートナーズ法律事務所. 増田 健郎 弁護士

宮田秀明先生

や

横浜国立大学 大学院環境情報学府 環境リスクマネジメント専攻 生命環境マネジメントコース 益永茂樹 教授

淀川水系流域委員会

讀賣新聞

ら

ランドソリューション(株)

りそな銀行

立命館大学 政策科学部 周 瑋生教授

わ

和歌山大学 平田健正 教授

(順不同 敬称略)

他にも大勢の方々にお世話になりました。

ご講演や資料のご提供等にご協力を賜り誠にありがとうございました。

2009年07月19日

エコプラザセミナーヒートアイランドの実態と今後

おおさかATCグリーンエコプラザセミナー

ヒートアイランドの実態と今後−快適な環境配慮都市を目指して−

ヒートアイランド現象は、都市における建物やアスファルト舗装面の増加、エネルギー消費に伴う人工排熱(建物空調や自動車の走行など伴う排熱)の増加が原因となって、都心部の気温が郊外に比べて島状に高くなる現象であり、深刻な都市問題となっています。

本セミナーでは、基調講演に快適で地球環境負荷の少ない都市について研究されている立命館大学の近本智行教授をお招きし、大阪市からはヒートアイランド対策の現状と今後について、また、企業からは事例紹介をしていただきます。

ヒートアイランドを克服し、快適で環境にやさしい都市を創造するための取組みの現状と課題について考えます。

日 時: 2009年7月24日(金) 13:30〜16:50

会 場: おおさかATCグリーンエコプラザ内 ビオトープ・プラザ

定 員: 60名(先着順)

受講料: 無料

申 込: お名前、会社名、部署・役職、ご連絡先を明記の上、メール(090724@e-being.jp)又はFAX(06-6614-1801)にて

主 催: 大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)実行委員会

プログラム

基調講演 「ヒートアイランドの実態と今後−快適な環境配慮都市をめざして−」

立命館大学 理工学部 建築都市デザイン学科 教授

近本 智行 氏

講演 「大阪市のヒートアイランド対策の現状と今後」

大阪市環境局 環境施策部 地球温暖化対策担当 係長

鬼頭 敬一 氏

事例紹介1 「中之島3丁目における河川水を利用した地域冷暖房システムについて」

関西電力株式会社 土木建築室

建設設備エネルギーグループ マネジャー 木虎 久隆 氏

事例紹介2 「建物におけるヒートアイランド評価・対策技術について」

株式会社竹中工務店 技術研究所 先端技術研究部 エコエンジニアリング部門 三坂 育正 氏

http://www.e-being.jp/seminar/seminar3.htm

2009年07月19日

ATC 食と環境ビジネスセミナー食育の推進と企業の役割

おおさかATCグリーンエコプラザ 食と環境ビジネスセミナー

食育の推進と企業の役割

「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる「食育」は、子どもたちに限らずあらゆる世代の国民に必要なものです。

また「食育」と健康、環境、地域経済との深いかかわりについての理解や、食料自給率をはじめとする日本の食の持続可能性について考えることも重要です。

このセミナーでは、「食育」の取り組みと今後の展望について、教育、企業、行政の立場からお話いただきます。

日 時: 2009年8月6日(木) 13:30〜17:00

会 場: おおさかATCグリーンエコプラザ内 ビオトープ・プラザ

定 員: 60名(先着順)

受講料: 無料

申 込: お名前、会社名、部署・役職、ご連絡先を明記の上、メール(090806@e-being.jp)又はFAX(06-6614-1801)にて

主 催: 大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)実行委員会

プログラム

基調講演 「日本の将来を託す子どもたちへの味覚教育の重要性」

京都教育大学 教育学部 産業技術科学科教授 農学博士

土屋 英男 氏

事例紹介 「『いただきます』ではじめよう!

〜炎とともに歩んできた食文化を次の世代へ〜」

大阪ガス株式会社 リビング事業部

お客さま部 サービス企画チーム

橋本 純子 氏

講演 「食育の現場から問う企業の役割」

農林水産省 近畿農政局 大阪農政事務所 消費生活課

中尾 卓嗣 氏

http://www.e-being.jp/seminar/seminar4.htm

2009年07月19日

中小企業に関する土壌汚染における土壌制度小委員会の議論

中小企業の土壌汚染に対する土壌制度小委員会の議論

(市川専門委員)

中小企業の立場から一言申し上げたいと思います。

既に報告書の中でも、中小企業者に対する支援ということがうたわれているところでございますが、自主的な調査をしたような場合に、仮に汚染が見つかったという場合に、どのような措置が要求され、どの程度資金が要るかと。

あるいはその資金、かかった費用についてどのような支援が国の方からなされるのかというあたりについては、ぜひ今後の検討ということになると思います。

予算要求の手続もございますので、直ちにというわけには行かないということは理解をいたしておりますが、中小企業者に対する支援、なかんずくどういう場合にどの程度の国の支援が得られるのかというのが、環境対策要員のいないような小規模な中小企業者にもわかりやすい形でもって示されるということが必要だというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。

それから2点目は、国民の正しい理解ということが必要であるというふうに、これもまたこれまで当小委員会におきましても指摘をさせていただいているところでございますが、リスクに応じた対策ということで、必ずしも掘削除去のような費用のかかる対策でなくてもいいんだと、環境省の方からもそういう趣旨のご説明をいただいておりますが、これについての国民の正しい理解というものは必要だというふうに考えておりますので、ぜひそうした考え方の普及啓発ということに引き続き努めていただければというふうに考えております。

それから3点目は、若干その省令改正ということにかかわってくるわけでございますが、形質変更時要届出区域に指定されたような場合にあっても、先ほど鈴木委員からもご指摘ございましたんですが、日常の経済的活動がこれによって大幅に制限されるというようなことは、ぜひ避けていただきたいというふうに考えております。

条文でいいますと12条の第1号のところで通常の管理行為とか軽易な行為、その他の行為であって環境省令で定めるものについては除外をすると、こういうことで、既に現行の省令においてもある程度の小さな面積、浅いようなものについては除外をされておりますが、現行の省令で示しているところで日常の経済活動が阻害されないのかどうか、その点について若干不安視する向きもございます。

この先ほどの資料のでは、ここのところは検討事項として挙がっていないんですけれども、そうした現行の省令についても、もう少し幅広く検討していただいた方がいいのかなという感じを持っております。よろしくお願いをいたします。

(松本委員長)

ありがとうございました。市川専門委員の方からは中小企業の立場に立って、この法改正が適切に、しかも負担のかからないような、そういう正しい認識というのを国民に植えつけてほしいという、強いご要望がございました。ただいまの市川委員からのご発言に対して、事務局から何かございますか。

(笠井土壌環境課長)

まず不必要な対策をやらなければいけないような場合は、かなり少なくなるんじゃないかということを思っております。その上でどういう場合にどの程度のことが必要になってくるのかというのは、インセンティブ的なものも含めてどういうことができるかというのは、予算要求に向けてまた考えていかなければいけない課題だと思っておりますので、ご相談させていただきたいと思います。

国民の正しい理解というところは、まさにこの届出区域というのができるというところが一つの売りでして、制度を変えることで分からせるというのが、今回の改正の一つの柱だと思っております。

12条のことを言われましたけれど、別に経済活動を制約しないために決めているわけではなくて、ここはリスクが少ないものは除こうと、そういう考え方でやっておりますので、リスクのあるものはある、ないものはないと、そういう考え方で見直す必要があるかどうかということを見るのかなと思っております。

http://www.env.go.jp/council/10dojo/y105-10a.html

土壌汚染対策に対する各種支援措置

土壌汚染対策に関する利子助成制度、固定資産税の特例措置、土壌汚染対策基金による助成制度について紹介しています。

利子助成事業について(リンク:財団法人日本環境協会)

http://www.jeas.or.jp/activ/soil_02.html

土壌汚染対策に対する税制特例制度について (PDF版 19KB)

http://www.env.go.jp/water/dojo/zeisei.html

土壌汚染対策に対する助成制度について

http://www.env.go.jp/water/dojo/kikin_josei.html

http://www.env.go.jp/water/dojo/support.html

土壌汚染 中小企業 の検索結果

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4ADBF_jaJP302JP303&q=%E5%9C%9F%E5%A3%8C%E6%B1%9A%E6%9F%93+%E3%80%80%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD&lr=

土壌汚染 支援 の検索結果

http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4ADBF_jaJP302JP303&q=%e5%9c%9f%e5%a3%8c%e6%b1%9a%e6%9f%93%e3%80%80%e6%94%af%e6%8f%b4

2009年07月19日

セミナー〜アジア(特に中国)での環境ビジネスの可能性〜

アジア環境ビジネス研究部会セミナー(第2回)

〜アジア(特に中国)での環境ビジネスの可能性〜は

平成21年7月16日(木)に盛会裏に終了しました。

大変ありがとうございました。

http://www.sekaishisosha.co.jp/cgi-bin/search.cgi?mode=display&code=1356

おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会「アジア環境ビジネス研究部会」では、「水・土壌汚染研究部会」と共催で、下記の通り、今後のアジア(特に中国)での環境ビジネスの可能性を探るためにセミナーを開催させていただきます。セミナーでは、大阪市立大学特任教授の畑明郎氏に「アジアの土壌汚染問題 −中国を中心に−」と題して、また、立命館大学政策科学部教授の周瑋生氏に「中国版グリーン・ニューディール −そのエネルギー環境と気候対策」と題して、ご講演いただきました。アジア(特に中国)での環境ビジネスの動向について知る良い機会になりました。

■開 催 日 時■

平成21年 7月16日(木) 14:30〜17:20

■プログラム■

【講演1】アジアの土壌汚染問題 −中国を中心に−

講師:大阪市立大学大学院 経営学研究科 特任教授 畑 明郎 氏

http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/44734140.html

【講演2】中国版グリーン・ニューディール ?そのエネルギー環境と気候対策

講師:立命館大学 政策科学部 教授 周 瑋生 氏

http://research-db.ritsumei.ac.jp/Profiles/39/0003823/profile.html

■会 場■

ATCビルITM棟 11F おおさかATCグリーンエコプラザ

http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html

■主 催■

おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会

http://www.ecoplaza.gr.jp/business/index.html

アジア環境ビジネス研究部会

http://www.ecoplaza.gr.jp/business/asia_research.html

大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)実行委員会

http://www.ecoplaza.gr.jp/index.html

■受 講 料■

1000円(但し、行政担当者、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、水・土壌汚染研究部会会員は無料)

■定 員■

※要事前お申込み、80名 様

■申 込 方 法■

お申込み講演名・氏名・会社(学校・団体)名・所属部署、TEL、FAX、

住所・E−mail、「今回のイベントを何でお知りになりましたか?」

をご記入頂き、FAXもしくは、e−mailのどちらかでお申込下さい。

FAX 06−6614−1801

E−mail asia@e-being.jp

■お 問 合 先■

おおさかATCグリーンエコプラザ事務局

住所:〒559−0034

大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F

TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801 E-mail:asia@e-being.jp

■司会者のコメント■

司会 藤原きよみ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E3%81%8D%E3%82%88%E3%81%BF

昨日のお仕事でのセミナーの内容はとっても参考になりました。いろんな事がわかりました。まるでパズルのピースが埋まっていくみたいに謎がするすると解けて頭に入ってきたのです。

テーマはアジアの環境です。これまで海外の秘境(アマゾン)とかに取材で釣りにいったりしてました。だからかな???

http://kiyomi.blog.eonet.jp/kiyomi/2009/07/post-fb8f.html#comments

写真はアジアトレードセンターで話す畑明郎先生と環境カウンセラーの藤原きよみさん

〜アジア(特に中国)での環境ビジネスの可能性〜は

平成21年7月16日(木)に盛会裏に終了しました。

大変ありがとうございました。

http://www.sekaishisosha.co.jp/cgi-bin/search.cgi?mode=display&code=1356

おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会「アジア環境ビジネス研究部会」では、「水・土壌汚染研究部会」と共催で、下記の通り、今後のアジア(特に中国)での環境ビジネスの可能性を探るためにセミナーを開催させていただきます。セミナーでは、大阪市立大学特任教授の畑明郎氏に「アジアの土壌汚染問題 −中国を中心に−」と題して、また、立命館大学政策科学部教授の周瑋生氏に「中国版グリーン・ニューディール −そのエネルギー環境と気候対策」と題して、ご講演いただきました。アジア(特に中国)での環境ビジネスの動向について知る良い機会になりました。

■開 催 日 時■

平成21年 7月16日(木) 14:30〜17:20

■プログラム■

【講演1】アジアの土壌汚染問題 −中国を中心に−

講師:大阪市立大学大学院 経営学研究科 特任教授 畑 明郎 氏

http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/44734140.html

【講演2】中国版グリーン・ニューディール ?そのエネルギー環境と気候対策

講師:立命館大学 政策科学部 教授 周 瑋生 氏

http://research-db.ritsumei.ac.jp/Profiles/39/0003823/profile.html

■会 場■

ATCビルITM棟 11F おおさかATCグリーンエコプラザ

http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html

■主 催■

おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会

http://www.ecoplaza.gr.jp/business/index.html

アジア環境ビジネス研究部会

http://www.ecoplaza.gr.jp/business/asia_research.html

大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)実行委員会

http://www.ecoplaza.gr.jp/index.html

■受 講 料■

1000円(但し、行政担当者、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、水・土壌汚染研究部会会員は無料)

■定 員■

※要事前お申込み、80名 様

■申 込 方 法■

お申込み講演名・氏名・会社(学校・団体)名・所属部署、TEL、FAX、

住所・E−mail、「今回のイベントを何でお知りになりましたか?」

をご記入頂き、FAXもしくは、e−mailのどちらかでお申込下さい。

FAX 06−6614−1801

E−mail asia@e-being.jp

■お 問 合 先■

おおさかATCグリーンエコプラザ事務局

住所:〒559−0034

大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F

TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801 E-mail:asia@e-being.jp

■司会者のコメント■

司会 藤原きよみ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E3%81%8D%E3%82%88%E3%81%BF

昨日のお仕事でのセミナーの内容はとっても参考になりました。いろんな事がわかりました。まるでパズルのピースが埋まっていくみたいに謎がするすると解けて頭に入ってきたのです。

テーマはアジアの環境です。これまで海外の秘境(アマゾン)とかに取材で釣りにいったりしてました。だからかな???

http://kiyomi.blog.eonet.jp/kiyomi/2009/07/post-fb8f.html#comments

写真はアジアトレードセンターで話す畑明郎先生と環境カウンセラーの藤原きよみさん

2009年07月19日

2009年 ATC水土壌環境監理士他受験サークル

2009年 ATC水土壌汚染関係資格受験サークル

概要

土壌汚染は多くの分野の知識を集めて対応することが必要です。会員をはじめ参加希望者の資質やスキルアップのため、水・土壌汚染関係試験の受験希望者を対象に受験サークルを開催いたします。

サークルの進め方は参加者がプログラムを作成し、過去の土壌汚染関係試験の問題を参加者自らが回答を導き出すなどの手法を検討していますので受験勉強に適しています。

ご意見や参加希望の方は、下記のお申込にご記入の上、FAXもしくはメールで事務局まで、お申込ください。試しに、1度参加してみようという方でも結構ですので、奮ってお申込ください。また、有資格者の方は自己啓発も兼ねて後進の指導にあたって下さるボランティアを募集します。

主 催

主催者は特にいません。

受験生が協働で過去問を解きながら勉強します。

ATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染対策研究部会の受験生がボランティアとしてお世話させていただきます。

スケジュール

第3回 7月25日(土) 天神祭り

14:00〜17:00 過去問題答え合わせ 計算問題共

きんき環境館で開催します。

17:00〜19:00は「環境法規制」および「大阪の水」に関するデスカッションを行います。

第4回 8月29日(土)

14:00〜17:00

土壌環境監理士受験勉強

環境カウンセラー試験説明

参 加 料

500円/人

(資料代等に充当します。但し、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、水・土壌汚染研究部会員等は無料。)

第4回会場

おおさかATCビルITM棟11F ATCグリーンエコプラザ

大阪市住之江区南港北2丁目 地下鉄ニュートラムトレードセンター前駅下車すぐ

お申し込み

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F

おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染対策研究部会

「2008年土壌汚染関係資格受験サークル」係

TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801 E-mail:md@e-being.jp

一回毎の参加もかまいません!

詳しい案内は

http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/48804749.html

2009年07月19日

おおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会規約

おおさかATCグリーンエコプラザ(おおさか環境産業振興センター)

ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会規約 改定案

(名称)

第1条 本会はおおさかATCグリーンエコプラザ(おおさか環境産業振興センター)ビジネス交流会「水・土壌汚染研究部会」(以下本会と称する)という。

(事務局)

第2条 本会は、おおさかATCグリーンエコプラザ内に事務局を置く。

(目的)

第3条 本会は会員間の交流や共同研究及び相互協力を推進することによって水・土壌環境関連の環境と経済の好循環の発展に寄与し、一般市民等に対して第三者的な立場で水や土壌等の環境問題に関する啓発活動や広報などの社会貢献活動を行うことを目的とする。

(事業)

第4条 本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。

(1) 水・土壌環境関連分野おける環境と経済の好循環に向けた研究

(2) 水・土壌環境問題の解決促進のための対外広報、提言

(3) 水・土壌環境問題に関する第三者的な立場での啓発活動及び相談対応等の社会的貢献活動

(4) 一般市民、行政、企業、学校間の人的交流

(5) 会誌及びインターネットによる情報収集整理等の情報発信

(6) 会員等の啓発及び学習活動

(7) 不動産取引の円滑化に関する学習

(8) その他前条の目的を達するための活動

(会員)

第5条 本会の会員は水・土壌環境問題に関心を持ち、本会の目的に賛同する法人、個人または団体とする。

2 当会の運営に顕著な功績のあった個人、および今後の活躍を期待できる個人は、幹事会の承認を得て特別会員とすることがある。

(退会)

第6条 会員は届出により本会を退会することができる。

(役員)

第7条 本会は次の役員を置く。

部会長:1名、副部会長:若干名、幹事長:1名、副幹事長:若干名、幹事:若干名、事務局長:1名、会計1名、監査1名、各分科会リーダー1名、各分科会副リーダー若干名、会計若干名

(役員の選出)

第8条 幹事長は幹事の互選によって選出する。幹事長は幹事を指名し、幹事の分担を定めることができる。

2 部会長は出展企業等で組織するビシネス交流会総会で選出し、部会長は副部会長を指名できる。

(職務)

第9条 幹事長、副幹事長、幹事、部会長、副部会長及び事務局長は、幹事会を構成し会務の執行を決定する。

2 部会長は部会を代表するとともにビシネス交流会との連絡調整を行う。

3 副部会長は部会長を補佐すると共に、部会長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 幹事長は、会務を統括する。

5 副幹事長は、幹事長を補佐し幹事長が欠けたときは、その職務を代行する。

6 監査役は会計監査および、順法性監査を行う。

7 分科会リーダーは分科会を代表し、分科会活動を統括する。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(幹事会)

第11条 幹事会は幹事長が定期的に召集するか、電子情報により連絡を行う。

(会費)

第12条 本会は経費に充当するため会員より会費を徴収する。

2 会費負担の基準は別途定める。

(会計年度)

第13条 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

以上

2009年7月18日

http://www.ecoplaza.gr.jp/business/pdf/ws_rule.pdf

入会申込書

http://www.ecoplaza.gr.jp/business/pdf/ws_application.pdf

下記分科会活動を行っています。

・アジア環境ビジネス分科会

・底質汚染分科会

・環境法規制分科会

・土壌汚染と土地取引分科会

下記分野の研究もしています

・環境関連資格受験サークル

・有害物質

・水・土壌・底質汚染と健康被害

・地下水環境

・ビジネスマッチング分科会

2009年07月19日

09年7月29日ATC環境法規制分科会ミーテング

ATCグリーンエコプラザ水土壌環境法規制分科会キックオフミーテング

第一回ATCグリーンエコプラザ水土壌環境法規制分科会

日時

2009年7月29日 12時45分

場所

ATCグリーンエコプラザ多目的スペース

http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html

議題

「改正土壌汚染対策法」および「環境と経済の好循環」について

主催

おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会

http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html

参加資格

おおさかATCグリーンエコプラザ 出展企業・団体社員等

おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会会員

行政の土壌汚染関係者

参考資料

中央環境審議会 土壌農薬部会土壌制度小委員会 資料

http://www.env.go.jp/council/10dojo/yoshi10-05.html

同日開催

当日は土壌第三者シンポジウムも開催されます。

http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/49130883.html

2009年07月19日

水土壌汚染研究部会の概要

1.研究部会の概要

(1) 会員の状況(平成19年5月22日現在)

85団体110名

2.今までの活動実績

(1) セミナー及び研究部会・分科会の開催

-1-セミナーの開催

第3木曜日に会員以外も対象にした研究部会セミナーと、研究部会時に会員のみ対象にしたセミナーを開催しております。

-2- 研究部会の開催

平成15年度より、基本的に奇数月の第3木曜日に研究部会を開催しております。

-3-分科会の開催

平成15年度に分科会A「土壌汚染と土地取引」、分科会B「土壌汚染のビジネスマッチング」という2つの分科会を開設し、基本的に偶数月の第3木曜日に開催しております。

会員による事例紹介とディスカッションを行っております。

(2) 相談窓口の開設

-1- 「相談窓口の開設」

関西の自治体におおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会:水・土壌汚染対策研究部会で相談窓口を設置することを報告。メールもしくはFAXで相談を受け付ける。企業や一般市民に対しても第三者的な立場で無料で相談を行っている。ただし、実際の調査業務等は有料となります。

-2-土壌汚染相談会の開催

実際に土壌汚染について悩んでおられる方にお申し込みをいただいて、会員が相談に乗るという相談会をおおさかATCグリーンエコプラザで開催致します。

(3)現場見学会の開催

汚染土壌処理施設や、廃棄物中間処理施設また、分析センター等を見学し現場で生きた学習を行います。

(4)出前講座の実施

水・土壌汚染問題の解決には正しく理解して計画的に対策を講じることが、最も適切です。土壌汚染に悩んでいたり、これから取り組もうとする所に出前講座を行います。

http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html

ATC 水・土壌汚染研究部会の紹介パワーポイントです。

http://beauty.geocities.jp/atcmdk/atcmdkpr0703.ppt

2009年07月18日

2009年8月29日 ATC 環境カウンセラー受験サークル

環境カウンセラーとは、環境保全に関する専門的知識や豊富な経験を有し、その知見や経験に基づき環境保全活動に対する助言などを行う人材として、環境カウンセラー登録制度実施規程に基づき、環境省の行う審査を経て登録された方々ですが、おおさかATCグリーンエコプラザでは昨年に引き続き環境カウンセラー受験サークルを開催します。

環境カウンセラーとは、環境保全に関する専門的知識や豊富な経験を有し、その知見や経験に基づき環境保全活動に対する助言などを行う人材として、環境カウンセラー登録制度実施規程に基づき、環境省の行う審査を経て登録された方々ですが、おおさかATCグリーンエコプラザでは昨年に引き続き環境カウンセラー受験サークルを開催します。日 時

2009年8月29日(土)14:00〜17:00

内 容

合格体験談

1.環境カウンセラー募集要項の説明

2.申請書(願書)の書き方

3.論文の書き方

4.面接試験の心得

参 加 料

500円/人

(資料代等に充当します。但し、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、水・土壌汚染研究部会員等は無料。)

会 場

おおさかATCビルITM棟11F ATCグリーンエコプラザ内ビオトープ・プラザ

大阪市住之江区南港北2丁目 地下鉄ニュートラムトレードセンター前駅下車すぐ

お申し込み

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F

おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染対策研究部会

「2009年環境資格受験サークル」係

FAX06−6614−1801 E-mail:md@e-being.jp

案内チラシ

http://beauty.geocities.jp/atcmdk/zyukensa-kuru09.doc

平成20年度環境カウンセラー募集要項

◇ 環境カウンセラーに期待される活動

環境カウンセラーは、主として事業者を対象とする「事業者部門」と、主として市民や市民団体を対象とする「市民部門」に区分されています。環境カウンセラーには、主に以下の環境カウンセリング活動を自ら積極的に市民や事業者に働きかけて実施していくことが期待されています。

なお、環境カウンセラーには、このような環境カウンセリングのみならず自らの経験を生かして自主的積極的に環境保全活動に取組み、地域の環境パートナーシップの形成等に寄与することが期待されています。

「事業者部門」:所属する事業場内の業務に止まらず、地域の事業者や団体からの環境保全の具体的な対策(例えばエコアクション21やISO14001 等)に関する相談に対して助言・指導等を行う

「市民部門」:学校、市民団体等からの環境問題、環境保全活動、組織運営等に関する相談に対する助言・指導、環境学習講座の講師、こどもエコクラブのサポーター・応援団、我が家の環境大臣事業登録団体への助言等

1. 申請書に基づく実績・資格・経歴の審査

環境保全活動に関する実績、環境保全に関する資格、経歴について、次のいずれかに該当するかどうか審査します。

[事業者部門]

○ 公害防止や環境管理に関する部門に所属した経歴や、事業者に対する環境保全のための具体的な取組、計画づくり等の相談に対する助言を行った実績を平成21年3月31日時点で10年以上有する(または有する見込みである)こと

○ 公害防止や環境管理に関する部門に所属した経歴や、事業者に対する環境保全のための具体的な取組、計画づくり等の相談に対する助言を行った実績を平成21年3月31日時点で5年以上有する(または有する見込みである)とともに、技術士(環境又は衛生工学部門)や、公害防止管理者(取得分野2種類

以上)、ISO14001 環境審査員等の資格を有すること(その他の環境保全に関する資格については総合的に判断します)

○ 地方公共団体等の委嘱による環境アドバイザー等としての活動経験を平成21年3月31日時点で3年以上有する(または有する見込みである)こと

[市民部門]

○ 地域の環境保全活動に積極的に関わった経験(例えば自然観察指導員等として市民等を対象とした環境学習講座、自然観察会等の運営や講師の経験)を平成21年3月31日時点で5年以上有する(または有する見込みである)こと

○ 市民団体、各種教育機関等で環境保全に携わった経験を平成21年3月31日時点で5年以上有する(または有する見込みである)こと

○ 地方公共団体等の委嘱による環境アドバイザー等としての活動経験を平成21年3月31日時点で3年以上有する(または有する見込みである)こと

2. 指定されたテーマによる論文の審査

環境保全に関する知識及び環境カウンセラー登録制度の趣旨の正しい理解の下、積極的に環境カウンセリングを行おうとする意欲を論文において審査します。

http://www.env.go.jp/policy/counsel/files/yoko.pdf

おおさかATCグリーンエコプラザ関係の環境カウンセラー

藤原きよみ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E3%81%8D%E3%82%88%E3%81%BF

藤野 耕一(元館長)

http://www.env.go.jp/policy/counsel/list/detail.php?id=2004227007

池嶋 紀子(元館長)

http://www.env.go.jp/policy/counsel/list/detail.php?id=2006227001&p=13&address=%91%E5%8D%E3&csl_name=&word=&andor=and&katsudo_word=&katsudo_andor=and

井上 健雄(NPO法人イー・ビーイング理事長)

http://www.env.go.jp/policy/counsel/list/detail.php?id=2000129001&p=1&address=%91%E5%8D%E3&csl_name=%88%E4%8F%E3&word=&andor=and&katsudo_word=&katsudo_andor=and

寺川 隆彦(元ビジネス交流会副会長・水土壌汚染研究部会部会長)

http://www.env.go.jp/policy/counsel/list/detail.php?id=2002127010&p=1&address=%91%E5%8D%E3&csl_name=%8E%9B%90%EC&word=&andor=and&katsudo_word=&katsudo_andor=and

他

http://blog.goo.ne.jp/awabi09/c/0f63f66ba8120405d75cbc8115cdb057

2009年07月18日

ウミガメ・ホタル・シジミ他保護条例

動植物保護条例

<ウミガメ>

福岡県 福津市ウミガメ保護条例

高知県 うみがめ保護条例

三重県 紀宝町海ガメ保護条例

鹿児島県ウミガメ保護条例

徳島県日和佐町ウミガメ保護条例

平成7年5月18日 条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、ウミガメが本町の豊かな自然環境を構成する貴重な野生生物であり、かつ、学術的及び文化的価値を有するものであることにかんがみ、町及び町民等(町民及び滞在者をいう。以下同じ。)が一体となってその保護を図り、もって将来の町民にこれを共有の資産として継承することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、ウミガメの保護を図るための適切な施策を策定し、及びこれを実施する。2 町は教育活動、広報活動等を通じて、ウミガメの保護の必要性について町民等の理解を深めるよう努める。

(町民の責務)

第3条 町民等は、ウミガメの保護に努めるとともに、町が実施するウミガメの保護に関する施策に協力しなければならない。

(制限)

第4条 何人も、大浜海岸に上陸しているウミガメを捕獲、又は大浜海岸に産卵されたウミガメの卵を採取するときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。

(1)非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合

(2)法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、規則で定めるものを行うためにする場合

2 前項の許可を受けようとする者は、1ヶ月前までに町長に許可申請書を提出しなければならない。

(条件)

第5条 前条第1項により許可をあたえるときは、町長はウミガメを保護するため、必要な限度において条件を付することができる。

(許可の取消)

第6条 第4条第1項の規定により許可を受けたものがその許可された行為又は許可の条件に違反したときは、町長はその許可を取消し、原状回復を命ずることができる。

第7条 町長は、ウミガメの保護にあたらせるため、ウミガメ保護監視員を置くことができる。

2 監視員について必要な事項は、町長が別に定める。

http://jorei.cne.jp/Tokushima/umi_jorei.html

鹿児島県ウミガメ保護条例

(昭和63年3月28日条例第6号)

(目的)

第1条 この条例は、ウミガメが、本県の豊かな自然環境を構成する貴重な野生生物であり、かつ、学術的及び文化的価値を有するものであることにかんがみ、県、市町村及び県民等(県民及び滞在者をいう。以下同じ。)が一体となって、その保護を図り、もって将来の県民にこれを共有の資産として継承することを目的とする。

(県の責務)

第2条 県は、ウミガメの保護を図るための適切な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

2 県は、教育活動、広報活動等を通じて、ウミガメの保護の必要性について県民等の理解を深めるよう努めるものとする。

(市町村の責務)

第3条 市町村は、県の施策相まって、当該地域の自然的社会的諸条件に応じ、ウミガメの保護を図るための施策を策定し、及びこれを実施するよう努めるものとする。

(県民等の責務)

第4条 県民等は、ウミガメの保護に努めるとともに、県及び市町村が実施するウミガメの保護に関する施策ニ協力しなければならない。

(ウミガメの捕獲等の禁止)

第5条 何人も、県内の海岸に上陸しているウミガメの捕獲(殺傷する行為を含む。以下同じ。)をし、又は県内の海岸に産卵されたウミガメの卵の採取(き損する行為を含む。以下同じ。)をしてはならない。

(適用除外)

第6条 次に掲げる区域内においては、前条の規定は、適用しない。

(1)自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域及び同法第26条第1項の規定により指定された野生動植物保護地区(ウミガメに係るものに限る。)の区域

(2)自然公園法(昭和32年法律第161号)第18条第1項の規定により指定された特別保護地区の区域

(3)鹿児島県自然環境保全条例(昭和48年鹿児島県条例第23号)第16条第1項の規定により指定された野生動物保護地区(ウミガメに係るものに限る。)の区域

(国等に関する特例)

第7条 国又は地方公共団体が行うウミガメの捕獲又はウミガメの卵の採取については、第5条第1項第3号の許可を受けること要しない。この場合において、当該国又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、知事に協議しなければならない。

(報告及び検査)

第8条 知事は、ウミガメの保護のために必要な限度において、第5条第1項第3号の許可を受けた者に対して、当該許可を受けた行為の実施状況その他必要な事項について、報告を求め、又はその職員に、当該許可を受けた者に係る土地若しくは建物内に立ち入り、当該許可を受けた行為の実施状況を検査させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立ち入り権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(中止命令等)

第9条 知事は、第5条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定により許可に付せられた条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

2 知事は、その職員をして前項に規定する権限を行わせることができる。

3 前条第2項の規定は、前項の職員について準用する。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 第9条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

一部改正{平成4年条例19号}

第12条 次の各号のーに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(1)第5条第1項の規定に違反した者

(2)第5条第2項の規定により許可に付せられた条件に違反した者

一部改正{平成4年条例19号}

第13条 次の各号のーに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1)第8条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2)第8条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

一部改正{平成4年条例19号}

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/kagosima/ken/kame.txt

ウミガメ保護条例 の検索結果

http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4ADBF_jaJP302JP303&q=%e3%82%a6%e3%83%9f%e3%82%ac%e3%83%a1%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e6%9d%a1%e4%be%8b+

<ホタル>

北海道 沼田町ほたるの里保護条例

熊本県 芦北町ほたる保護条例

徳島県 吉野川市ほたる保護条例

静岡県 菊川市 小笠町ほたる保護条例(暫定)

岐阜県 本巣市蛍保護条例

岐阜県 山県市蛍保護条例

長野県 辰野町ホタル保護条例

高知県 芸西村ホタル保護条例

福岡県 赤村ホタル保護条例

京都府 井手町源氏ボタル保護条例

滋賀県 山東町蛍保護条例

静岡県 南伊豆町ウミガメ保護条例

滋賀県 虎姫町蛍保護条例

山口県 下関市豊北町ホタル保護条例

山口県 下関市 菊川町ほたる保護条例

山口県 豊浦町ほたる保護条例

山口県 下関市 豊田町ホタル保護条例

山口県 下関市ほたる保護条例

高知県 いの町ほたる保護条例

高知県 佐川町ホタル保護育成条例

高知県 春野町ほたる保護条例

高知県 日高村ホタル保護条例

高知県 南国市ほたる保護条例

福岡県 立花町 立花町ほたる保護条例

福岡県 那珂川町ホタル保護条例

福岡県 大野城市自然環境保護条例

岐阜県 可児市 可児市ほたる保護条例

和歌山県白浜町 白浜町蛍保護条例

<シジミ>

福岡県 大任町しじみ育成保護条例

<雪割草>

新潟県 柏崎市雪割草保護条例

新潟県 刈羽村雪割草保護条例

島根県 平田市在来生態系保護条例

鹿児島県希少野性動植物の保護に関する条例

山形県 遊佐町 鳥海山の高山植物及びその他の植物で構成されるお花畠等保護条例

鹿児島県 喜界町 オオゴマダラ保護条例

山形県 大石田町ギフチョウ及びヒメギフチョウの保護に関する条例

東京都大島町 「椿の木」保護育成と回復に関する条例

山形県 朝日町の花ヒメサユリの保護に関する条例

栃木県 那須塩原市巨木保護条例

岐阜県 山県市イワザクラ保護条例

<ウミガメ>

福岡県 福津市ウミガメ保護条例

高知県 うみがめ保護条例

三重県 紀宝町海ガメ保護条例

鹿児島県ウミガメ保護条例

徳島県日和佐町ウミガメ保護条例

平成7年5月18日 条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、ウミガメが本町の豊かな自然環境を構成する貴重な野生生物であり、かつ、学術的及び文化的価値を有するものであることにかんがみ、町及び町民等(町民及び滞在者をいう。以下同じ。)が一体となってその保護を図り、もって将来の町民にこれを共有の資産として継承することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、ウミガメの保護を図るための適切な施策を策定し、及びこれを実施する。2 町は教育活動、広報活動等を通じて、ウミガメの保護の必要性について町民等の理解を深めるよう努める。

(町民の責務)

第3条 町民等は、ウミガメの保護に努めるとともに、町が実施するウミガメの保護に関する施策に協力しなければならない。

(制限)

第4条 何人も、大浜海岸に上陸しているウミガメを捕獲、又は大浜海岸に産卵されたウミガメの卵を採取するときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。

(1)非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合

(2)法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、規則で定めるものを行うためにする場合

2 前項の許可を受けようとする者は、1ヶ月前までに町長に許可申請書を提出しなければならない。

(条件)

第5条 前条第1項により許可をあたえるときは、町長はウミガメを保護するため、必要な限度において条件を付することができる。

(許可の取消)

第6条 第4条第1項の規定により許可を受けたものがその許可された行為又は許可の条件に違反したときは、町長はその許可を取消し、原状回復を命ずることができる。

第7条 町長は、ウミガメの保護にあたらせるため、ウミガメ保護監視員を置くことができる。

2 監視員について必要な事項は、町長が別に定める。

http://jorei.cne.jp/Tokushima/umi_jorei.html

鹿児島県ウミガメ保護条例

(昭和63年3月28日条例第6号)

(目的)

第1条 この条例は、ウミガメが、本県の豊かな自然環境を構成する貴重な野生生物であり、かつ、学術的及び文化的価値を有するものであることにかんがみ、県、市町村及び県民等(県民及び滞在者をいう。以下同じ。)が一体となって、その保護を図り、もって将来の県民にこれを共有の資産として継承することを目的とする。

(県の責務)

第2条 県は、ウミガメの保護を図るための適切な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

2 県は、教育活動、広報活動等を通じて、ウミガメの保護の必要性について県民等の理解を深めるよう努めるものとする。

(市町村の責務)

第3条 市町村は、県の施策相まって、当該地域の自然的社会的諸条件に応じ、ウミガメの保護を図るための施策を策定し、及びこれを実施するよう努めるものとする。

(県民等の責務)

第4条 県民等は、ウミガメの保護に努めるとともに、県及び市町村が実施するウミガメの保護に関する施策ニ協力しなければならない。

(ウミガメの捕獲等の禁止)

第5条 何人も、県内の海岸に上陸しているウミガメの捕獲(殺傷する行為を含む。以下同じ。)をし、又は県内の海岸に産卵されたウミガメの卵の採取(き損する行為を含む。以下同じ。)をしてはならない。

(適用除外)

第6条 次に掲げる区域内においては、前条の規定は、適用しない。

(1)自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域及び同法第26条第1項の規定により指定された野生動植物保護地区(ウミガメに係るものに限る。)の区域

(2)自然公園法(昭和32年法律第161号)第18条第1項の規定により指定された特別保護地区の区域

(3)鹿児島県自然環境保全条例(昭和48年鹿児島県条例第23号)第16条第1項の規定により指定された野生動物保護地区(ウミガメに係るものに限る。)の区域

(国等に関する特例)

第7条 国又は地方公共団体が行うウミガメの捕獲又はウミガメの卵の採取については、第5条第1項第3号の許可を受けること要しない。この場合において、当該国又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、知事に協議しなければならない。

(報告及び検査)

第8条 知事は、ウミガメの保護のために必要な限度において、第5条第1項第3号の許可を受けた者に対して、当該許可を受けた行為の実施状況その他必要な事項について、報告を求め、又はその職員に、当該許可を受けた者に係る土地若しくは建物内に立ち入り、当該許可を受けた行為の実施状況を検査させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立ち入り権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(中止命令等)

第9条 知事は、第5条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定により許可に付せられた条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

2 知事は、その職員をして前項に規定する権限を行わせることができる。

3 前条第2項の規定は、前項の職員について準用する。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 第9条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

一部改正{平成4年条例19号}

第12条 次の各号のーに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(1)第5条第1項の規定に違反した者

(2)第5条第2項の規定により許可に付せられた条件に違反した者

一部改正{平成4年条例19号}

第13条 次の各号のーに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1)第8条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2)第8条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

一部改正{平成4年条例19号}

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/kagosima/ken/kame.txt

ウミガメ保護条例 の検索結果

http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4ADBF_jaJP302JP303&q=%e3%82%a6%e3%83%9f%e3%82%ac%e3%83%a1%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e6%9d%a1%e4%be%8b+

<ホタル>

北海道 沼田町ほたるの里保護条例

熊本県 芦北町ほたる保護条例

徳島県 吉野川市ほたる保護条例

静岡県 菊川市 小笠町ほたる保護条例(暫定)

岐阜県 本巣市蛍保護条例

岐阜県 山県市蛍保護条例

長野県 辰野町ホタル保護条例

高知県 芸西村ホタル保護条例

福岡県 赤村ホタル保護条例

京都府 井手町源氏ボタル保護条例

滋賀県 山東町蛍保護条例

静岡県 南伊豆町ウミガメ保護条例

滋賀県 虎姫町蛍保護条例

山口県 下関市豊北町ホタル保護条例

山口県 下関市 菊川町ほたる保護条例

山口県 豊浦町ほたる保護条例

山口県 下関市 豊田町ホタル保護条例

山口県 下関市ほたる保護条例

高知県 いの町ほたる保護条例

高知県 佐川町ホタル保護育成条例

高知県 春野町ほたる保護条例

高知県 日高村ホタル保護条例

高知県 南国市ほたる保護条例

福岡県 立花町 立花町ほたる保護条例

福岡県 那珂川町ホタル保護条例

福岡県 大野城市自然環境保護条例

岐阜県 可児市 可児市ほたる保護条例

和歌山県白浜町 白浜町蛍保護条例

<シジミ>

福岡県 大任町しじみ育成保護条例

<雪割草>

新潟県 柏崎市雪割草保護条例

新潟県 刈羽村雪割草保護条例

島根県 平田市在来生態系保護条例

鹿児島県希少野性動植物の保護に関する条例

山形県 遊佐町 鳥海山の高山植物及びその他の植物で構成されるお花畠等保護条例

鹿児島県 喜界町 オオゴマダラ保護条例

山形県 大石田町ギフチョウ及びヒメギフチョウの保護に関する条例

東京都大島町 「椿の木」保護育成と回復に関する条例

山形県 朝日町の花ヒメサユリの保護に関する条例

栃木県 那須塩原市巨木保護条例

岐阜県 山県市イワザクラ保護条例

2009年07月18日

ATC環境法規制のメーリングリストメンバー募集中

大阪ATCグリーンエコプラザ水土壌環境法規制分科会はYahoo!グループにメーリングリストを開設しました

大阪ATCグリーンエコプラザ水土壌環境法規制分科会 メーリングリスト会員募集中です。

Yahoo!グループ

グループの説明:大阪ATCグリーンエコプラザ 水・土壌汚染研究部会では、環境法規制について勉強しています。 環境法規制に関する情報交換などをしながら勉強したいと思います。 多くの方の参加をお待ちします。

カテゴリ: 法律、行政

http://groups.yahoo.co.jp/group/envlow/

Yahoo!グループは、メーリングリスト機能と過去のメッセージの閲覧機能、掲示板を中心としたコミュニティーサービスです。

その他、ブリーフケース、フォトアルバム、データベース、カレンダー、投票などの機能があります。

http://groups.yahoo.co.jp/group/envlow/

2009年07月18日

ATC「土壌・地下水・底質汚染に関する無料相談」

ATC「土壌・地下水・底質汚染に関する無料相談」

ATCグリーンエコプラザ「土壌・地下水汚染に関する無料相談」ATCグリーンエコプラザ「土壌・地下水汚染に関する無料相談」のご案内

おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会「水・土壌汚染対策研究部会」は、土壌汚染相談窓口を、設置しております。

土壌・地下水汚染に関連する事項(法令関連、調査・浄化、環境管理、リスクコミュニケーション等)について、ご質問、ご相談がございましたら、当研究部会アドバイザー(技術士、環境計量士、環境カウンセラー、宅地建物取引主任者、地質調査技士、土壌環境監理士等)が第三者の立場で無料でご相談に応じます。

開催日時

おおさかATCグリーンエコプラザ 水・土壌汚染対策研究部会主催のセミナーやシンポジウム等が開催されている日の15:00〜16:30の間であれば、相談に応じます。

相談を希望される方は事務局までお申し込みください。メール・FAXでも相談を行っております。お気軽にご相談下さい。

主 催

おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会

http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html

相 談 料

無料

場 所

おおさかATCグリーンエコプラザ内 土壌汚染相談窓口コーナ

http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html

相談例

・土壌汚染調査報告書の内容が良く理解できない

・汚染地下水が地下駐車場に漏れ出した

・自社工場敷地の廃棄物が埋まっている

・汚染のある土地を利用したい

・タンクから油が漏れた

・地階のあるビルを土地付きで売りたいが土壌汚染状況調査はどうするのか

・廃棄物を埋められた

・土壌汚染対策工事で健康被害が心配

・適当な業者を紹介して欲しい

・この商品は土壌地下水汚染に使えないか?

・土壌汚染調査会社を作りたい

・土壌汚染浄化施設を作りたい

・調査や対策の費用はどれくらいかかるのか?

・アスベストの調査や対策について?

・土壌・地下水汚染に関するセミナーを開催したい

・土壌地下水汚染に関する講師を派遣して欲しい

・住宅地の下に廃棄物が埋まっているようだ

・擁壁にクラックが入っている

・擁壁が膨らんできている

・擁壁から油などが染み出している

・土壌汚染に関する損害賠償を請求したいが

・土壌汚染状況調査をせずに土地を売却したい

・水・土壌汚染に関係する資格試験を受験したい(技術士・環境カウンセラー・土壌汚染関係資格)

・・・・・等

お申し込み

相談概要や連絡先等を記入して下記宛にお申し込み下さい。

おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染対策研究部会 「水・土壌汚染に関する相談窓口」係

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F

TEL06-6615-5887 FAX06-6614-1801 E-mail:md@e-being.jp

なお、メールやFAXでも相談を行っております。

相談窓口の申し込み用紙に記入してお申し込みください↓

http://beauty.geocities.jp/atcmdk/atcmdkSOUDAN.doc

■相談員の保有資格■

・環境カウンセラー(市民部門・事業者部門)

・技術士(環境部門・建設部門・総合技術監理部門 建設環境)

・工学博士

・土壌第三者評価委員会認定調査員

・地質汚染診断士

・地質調査技士

・土壌環境監理士

・エコステージ指導員

・公害防止管理者

・一級土木施工管理技士

・測量士

・地質汚染診断士

・宅地建物取引主任

注:写真の女性は相談員ではなく、良くセミナーの司会をしてくれる、環境カウンセラーでタレントの藤原きよみさんです。

2009年07月18日

『Land-Eco土壌第三者評価委員会』シンポジウム

『Land-Eco土壌第三者評価委員会』シンポジウム

『Land-Eco土壌第三者評価委員会』シンポジウムこれからの土壌汚染対策

−第三者評価とリスク評価の可能性−

当日は大変な混雑が予想されます。ご承知おきの上ご来場ください。

土壌汚染対策法が施行されてから6年が経過し、今や土地取引や土地開発において、土壌汚染調査・対策は欠かせないものとなっています。一方で、実施される調査のほとんどが自主調査であること、掘削除去による対策が多くコスト増の原因となっていることなど、様々な問題点も浮き彫りになってきています。 このような中で、「土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充」や「規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化」など、土壌汚染対策法の改正が検討されています。

また、自然由来の重金属を含む土壌については、土壌汚染対策法の対象ではないものの、搬出する場合は汚染土壌として処理しなければなりません。特に大量の残土が発生する建設工事においては、その処理費用が莫大なものとなる場合もあり、リスク評価を踏まえた対応マニュアルがまとめられています。

本シンポジウムでは、土壌汚染対策法改正を軸に、これからの土壌汚染対策のあり方や、リスク評価の重要性について考えます。

日時

平成21年7月29日(水) 13:30〜17:30 (13:00より受付開始)

プログラム

来賓挨拶

地球環境関西フォーラム 事務総長 加藤 久佳 氏

講演「自然由来汚染土壌の取扱い」 土壌第三者評価委員会 名誉評価委員長

高松工業高等専門学校 校長、京都大学名誉教授 嘉門 雅史 氏

http://geotech.gee.kyoto-u.ac.jp/kamon/index.html

講演2「リスクに応じた土壌汚染対策に向けて−諸外国のリスク評価手法−」 (社)土壌環境センター リスク評価適用性検討部会 副部会長

http://www.gepc.or.jp/

(株)竹中工務店 技術研究所 先端技術研究部

エコエンジニアリング部門 環境浄化グループ 奥田 信康 氏

第三者評価委員会の仕組みと事例報告土壌第三者評価委員会 委員長

(大阪産業大学 人間環境学部 教授) 菅原 正孝

http://www.due.osaka-sandai.ac.jp/~sugahara/

土壌第三者評価委員会 副委員長

(滋賀県立大学 環境科学部 教授) 川地 武

http://www.ses.usp.ac.jp/shigen/html/kawachi.html

特定非営利活動法人イー・ビーイング

土壌第三者評価委員会 事務局長 八木 綾子

http://www.e-being.jp/3party/index.htm

シンポジウム「土壌汚染対策法改正から考える」パネリスト

土壌第三者評価委員会 名誉評価委員長 嘉門 雅史 氏

(社)土壌環境センター 奥田 信康 氏

(株)竹中工務店 エンジニアリング本部 土壌環境本部 副部長 奥田 清明 氏

http://www.takenaka.co.jp/environment/soil/index.html

水・土壌汚染研究部会 姜 永根

土壌第三者評価委員会 副委員長 川地 武

ファシリテーター

特定非営利活動法人イー・ビーイング 理事長 井上 健雄

主催者挨拶

おおさかATCグリーンエコプラザ

http://www.ecoplaza.gr.jp/

交流会(名刺交換会・意見交換会)

土地の安全・安心、リスク評価等、先生方と一緒に語り合いませんか。

主催

Land-Eco土壌第三者評価委員会

http://www.e-being.jp/3party/index.htm

大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)実行委員会

http://www.ecoplaza.gr.jp/incubation/operation.html

おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会

http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html

総合事務局特定非営利活動法人 イー・ビーイング

http://www.e-being.jp/

定員

100名(申込先着順)

参加費

無料

交流会

2000円

(但し、おおさかATCグリーンエコプラザご出展者、水・土壌汚染対策研究部会会員は無料)

会場

おおさかATCグリーンエコプラザ内 ビオトーププラザ

大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟11F

http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html

お申込

特定非営利活動法人 イー・ビーイング 土壌第三者評価委員会 事務局

http://www.e-being.jp/3party/index.htm

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟11F西

TEL:06-6614-1731 FAX:06-6614-1801 E-mail:yagi@e-being.jp

詳しい案内

http://www.e-being.jp/seminar/seminar.htm