2010年07月17日

土壌汚染対策法 ()無し要点

土壌汚染対策法

最終改正:平成二一年四月二四日法律第二三号

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 土壌汚染状況調査(第三条―第五条)

第三章 区域の指定等

第一節 要措置区域(第六条―第十条)

第二節 形質変更時要届出区域(第十一条―第十三条)

第三節 雑則(第十四条・第十五条)

第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制

第一節 汚染土壌の搬出時の措置(第十六条―第二十一条)

第二節 汚染土壌処理業(第二十二条―第二十八条)

第五章 指定調査機関(第二十九条―第四十三条)

第六章 指定支援法人(第四十四条―第五十三条)

第七章 雑則(第五十四条―第六十四条)

第八章 罰則(第六十五条―第六十九条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。

(定義)

第二条

1 この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

2 この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第一項、第四条第二項及び第五条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。

第二章 土壌汚染状況調査

(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)

第三条 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。

2 都道府県知事は、水質汚濁防止法第十条の規定による特定施設の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の環境省令で定める事項を通知するものとする。

3 都道府県知事は、第一項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。

4 第一項ただし書の確認を受けた者は、当該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5 都道府県知事は、前項の届出を受けた場合において、当該変更後の土地の利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められないときは、当該確認を取り消すものとする。

(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)

第四条

1 土地の掘削その他の土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2 都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。

(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)

第五条

1 都道府県知事は、第三条第一項本文及び前条第二項に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。

2 都道府県知事は、前項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその結果の報告を命じようとする場合において、過失がなくて当該調査等を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行うことができる。この場合において、相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びその期限までに当該調査等をしないときは、当該調査を自ら行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

第三章 区域の指定等

第一節 要措置区域

(要措置区域の指定等)

第六条

1 都道府県知事は、土地が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な区域として指定するものとする。

一 土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。

二 土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当すること。

2 都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3 第一項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。

4 都道府県知事は、汚染の除去等の措置により、要措置区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該要措置区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

5 第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。

(汚染の除去等の措置)

第七条

1 都道府県知事は、前条第一項の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該要措置区域内において汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示するものとする。

ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によって当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、環境省令で定めるところにより、その行為をした者に対し、指示するものとする。

2 都道府県知事は、前項の規定による指示をするときは、当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由その他環境省令で定める事項を示さなければならない。

3 第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者は、同項の期限までに、前項の規定により示された汚染の除去等の指示措置又はこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置として環境省令で定める指示措置等を講じなければならない。

4 都道府県知事は、前項に規定する者が指示措置等を講じていないと認めるときは、環境省令で定めるところにより、その者に対し、当該指示措置等を講ずべきことを命ずることができる。

5 都道府県知事は、第一項の規定により指示をしようとする場合において、過失がなくて当該指示を受けるべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、指示措置を自ら講ずることができる。

この場合において、相当の期限を定めて、指示措置等を講ずべき旨及びその期限までに当該指示措置等を講じないときは、当該指示措置を自ら講ずる旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

6 前三項の規定によって講ずべき指示措置等に関する技術的基準は、環境省令で定める。

(汚染の除去等の措置に要した費用の請求)

第八条

1 前条第一項本文の規定により都道府県知事から指示を受けた土地の所有者等は、当該土地において指示措置等を講じた場合において、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該指示措置等に要した費用について、指示措置に要する費用の額の限度において、請求することができる。ただし、その行為をした者が既に当該指示措置等に要する費用を負担し、又は負担したものとみなされるときは、この限りでない。

2 前項に規定する請求権は、当該指示措置等を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。当該指示措置等を講じた時から二十年を経過したときも、同様とする。

(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止)

第九条 要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為

二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(適用除外)

第十条 第四条第一項の規定は、第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為については、適用しない。

第二節 形質変更時要届出区域

(形質変更時要届出区域の指定等)

第十一条

1 都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。

2 都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、前項の指定に係る形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

3 第六条第二項及び第三項の規定は、第一項の指定及び前項の解除について準用する。

4 形質変更時要届出区域の全部又は一部について、第六条第一項の規定による指定がされた場合においては、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について第一項の指定が解除されたものとする。この場合において、同条第二項の規定による指定の公示をしたときは、前項において準用する同条第二項の規定による解除の公示をしたものとみなす。

(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)

第十二条

1 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

二 形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為

三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2 形質変更時要届出区域が指定された際当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

3 形質変更時要届出区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

4 都道府県知事は、第一項の届出を受けた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。

(適用除外)

第十三条 第四条第一項の規定は、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更については、適用しない。

第三節 雑則

(指定の申請)

第十四条

1 土地の所有者等は、第三条第一項本文、第四条第二項及び第五条第一項の規定の適用を受けない土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないと思料するときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該土地の区域について同項又は第十一条第一項の規定による指定をすることを申請することができる。

この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。

2 前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。

3 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第三条第一項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定をすることができる。

この場合において、当該申請に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。

4 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。

(台帳)

第十五条

1 都道府県知事は、要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳(以下この条において「台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。

2 台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。

3 都道府県知事は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制

第一節 汚染土壌の搬出時の措置

(汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)

第十六条

1 要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)内の土地の土壌(指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。

一 当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態

二 当該汚染土壌の体積

三 当該汚染土壌の運搬の方法

四 当該汚染土壌を運搬する者及び当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称

五 当該汚染土壌を処理する施設の所在地

六 当該汚染土壌の搬出の着手予定日

七 その他環境省令で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3 非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者は、当該汚染土壌を搬出した日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

4 都道府県知事は、第一項又は第二項の届出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、当該各号に定める措置を講ずべきことを命ずることができる。

一 運搬の方法が次条の環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に違反している場合 当該汚染土壌の運搬の方法を変更すること。

二 第十八条第一項の規定に違反して当該汚染土壌の処理を第二十二条第一項の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)に委託しない場合 当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。

(運搬に関する基準)

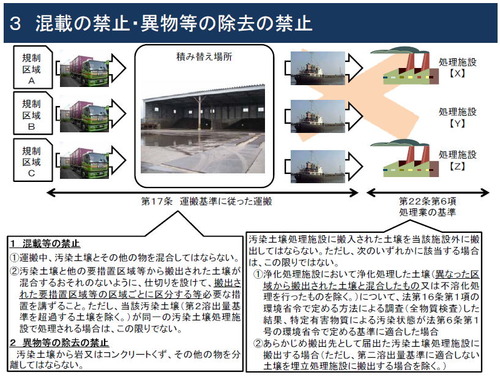

第十七条

1 要措置区域等外において汚染土壌を運搬する者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。

(汚染土壌の処理の委託)

第十八条

1 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。)は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合

二 非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合

三 汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合

2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。ただし、当該搬出をした者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合は、この限りでない。

(措置命令)

第十九条

1 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、汚染土壌の特定有害物質による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

一 第十七条の規定に違反して当該汚染土壌を運搬した場合 当該運搬を行った者

二 前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなかった場合 当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行った者を除く。)

(管理票)

第二十条

1 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者(当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場合にあっては、その処理を受託した者)に対し、当該委託に係る汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び体積、運搬又は処理を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した管理票を交付しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した

者について準用する。

3 汚染土壌の運搬を運搬受託者は、当該運搬を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、第一項の規定により管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該汚染土壌について処理を委託された者があるときは、当該処理を委託された者に管理票を回付しなければならない。

4 汚染土壌の処理受託者は、当該処理を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処理を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。

5 管理票交付者は、前二項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処理が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

6 管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項又は第四項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、速やかに当該委託に係る汚染土壌の運搬又は処理の状況を把握し、その結果を都道府県知事に届け出なければならない。

7 運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したときは当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。

8 処理受託者は、第四項前段の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

(虚偽の管理票の交付等の禁止)

第二十一条

1 何人も、汚染土壌の運搬を受託していないにもかかわらず、前条第三項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。

2 何人も、汚染土壌の処理を受託していないにもかかわらず、前条第四項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。

3 運搬受託者又は処理受託者は、受託した汚染土壌の運搬又は処理を終了していないにもかかわらず、前条第三項又は第四項の送付をしてはならない。

第二節 汚染土壌処理業 略

第五章 指定調査機関

(指定の申請)

第二十九条 第三条第一項の指定は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査及び第十六条第一項の調査(以下この章において「土壌汚染状況調査等」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(欠格条項)

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の指定を受けることができない。

一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 第四十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(指定の基準)

第三十一条 環境大臣は、第三条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一 土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。

二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて環境省令で定める構成員の構成が土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

三 前号に定めるもののほか、土壌汚染状況調査等が不公正になるおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。

(指定の更新)

第三十二条

1 第三条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。

(技術管理者の設置)

第三十三条

1 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う土地における当該土壌汚染状況調査等の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければならない。

(技術管理者の職務)

第三十四条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督をさせなければならない。

ただし、技術管理者以外の者が当該土壌汚染状況調査等に従事しない場合は、この限りでない。

(変更の届出)

第三十五条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う事業所の名称又は所在地その他環境省令で定める事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、変更しようとする日の十四日前までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

(土壌汚染状況調査等の義務)

第三十六条

1 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなければならない。

2 指定調査機関は、公正に、かつ、第三条第一項及び第十六条第一項の環境省令で定める方法により土壌汚染状況調査等を行わなければならない。

3 環境大臣は、前二項に規定する場合において、指定調査機関がその土壌汚染状況調査等を行わず、又はその方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その土壌汚染状況調査等を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。

(業務規程)

第三十七条

1 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務規程を定め、土壌汚染状況調査等の業務の開始前に、環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 業務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。

(帳簿の備付け等)

第三十八条 指定調査機関は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査等の業務に関する事項で環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

(適合命令)

第三十九条 環境大臣は、指定調査機関が第三十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(業務の廃止の届出)

第四十条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

(指定の失効)

第四十一条 指定調査機関が土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。

(指定の取消し)

第四十二条 環境大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。

一 第三十条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

二 第三十三条、第三十五条、第三十七条第一項又は第三十八条の規定に違反したとき。

三 第三十六条第三項又は第三十九条の規定による命令に違反したとき。

四 不正の手段により第三条第一項の指定を受けたとき。

(公示) 略

第六章 指定支援法人 略

第七章 雑則

(報告及び検査)

第五十四条 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、土壌汚染状況調査に係る土地若しくは要措置区域等内の土地の所有者等又は要措置区域等内の土地において汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更を行い、若しくは行った者に対し、当該土地の状況、当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、当該土地に立ち入り、当該土地の状況若しくは当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況を検査させることができる。

2 前項の環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。

3 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者又は汚染土壌の運搬を行った者に対し、汚染土壌の運搬若しくは処理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、当該汚染土壌の積卸しを行う場所その他の場所若しくは汚染土壌の運搬の用に供する自動車その他の車両若しくは船舶(以下この項において「自動車等」という。)に立ち入り、当該汚染土壌の状況、自動車等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌処理業者又は汚染土壌処理業者であった者に対し、その事業に関し必要な報告を求め、又はその職員に、汚染土壌処理業者若しくは汚染土壌処理業者であった者の事務所、汚染土壌処理施設その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

5 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関又は指定支援法人に対し、その業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

6 第一項又は前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

7 第一項又は第三項から第五項までの立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(協議)

第五十五条 都道府県知事は、法令の規定により公共の用に供する施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として政令で定めるものについて、第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項又は第十二条第四項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該施設の管理を行う者に協議しなければならない。

(資料の提出の要求等) 略

(環境大臣の指示) 略

(国の援助)

第五十八条 国は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、土壌汚染状況調査又は要措置区域内の土地における汚染の除去等の措置の実施につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

2 前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。

(研究の推進等)

第五十九条 国は、汚染の除去等の措置に関する技術の研究その他土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するための研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

(国民の理解の増進)

第六十条

1 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、前項の責務を果たすために必要な人材を育成するよう努めるものとする。

(都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等)

第六十一条

1 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の土地について、土壌の特定有害物質による汚染の状況に関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供するよう努めるものとする。

2 都道府県知事は、公園等の公共施設若しくは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が第四条第二項の環境省令で定める基準に該当するか否かを把握させるよう努めるものとする。

第八章 罰則

第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者

二 第九条の規定に違反した者

三 第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者

四 第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者

五 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けた者

六 第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者

第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者

三 第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第七項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者

四 第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者

五 第二十条第三項前段又は第四項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

六 第二十条第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかった者

七 第二十条第五項、第七項又は第八項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者

八 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者

九 第二十一条第三項の規定に違反して、送付をした者

第六十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第二十二条第八項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者

二 第五十条の規定に違反した者

三 第五十四条第一項若しくは第三項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第二号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第六十九条 第十二条第二項若しくは第三項、第十六条第三項、第二十条第六項又は第四十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

附 則 略

最終改正:平成二一年四月二四日法律第二三号

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 土壌汚染状況調査(第三条―第五条)

第三章 区域の指定等

第一節 要措置区域(第六条―第十条)

第二節 形質変更時要届出区域(第十一条―第十三条)

第三節 雑則(第十四条・第十五条)

第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制

第一節 汚染土壌の搬出時の措置(第十六条―第二十一条)

第二節 汚染土壌処理業(第二十二条―第二十八条)

第五章 指定調査機関(第二十九条―第四十三条)

第六章 指定支援法人(第四十四条―第五十三条)

第七章 雑則(第五十四条―第六十四条)

第八章 罰則(第六十五条―第六十九条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。

(定義)

第二条

1 この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

2 この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第一項、第四条第二項及び第五条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。

第二章 土壌汚染状況調査

(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)

第三条 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。

2 都道府県知事は、水質汚濁防止法第十条の規定による特定施設の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の環境省令で定める事項を通知するものとする。

3 都道府県知事は、第一項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。

4 第一項ただし書の確認を受けた者は、当該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5 都道府県知事は、前項の届出を受けた場合において、当該変更後の土地の利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められないときは、当該確認を取り消すものとする。

(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)

第四条

1 土地の掘削その他の土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2 都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。

(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)

第五条

1 都道府県知事は、第三条第一項本文及び前条第二項に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。

2 都道府県知事は、前項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその結果の報告を命じようとする場合において、過失がなくて当該調査等を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行うことができる。この場合において、相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びその期限までに当該調査等をしないときは、当該調査を自ら行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

第三章 区域の指定等

第一節 要措置区域

(要措置区域の指定等)

第六条

1 都道府県知事は、土地が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な区域として指定するものとする。

一 土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。

二 土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当すること。

2 都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3 第一項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。

4 都道府県知事は、汚染の除去等の措置により、要措置区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該要措置区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

5 第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。

(汚染の除去等の措置)

第七条

1 都道府県知事は、前条第一項の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該要措置区域内において汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示するものとする。

ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によって当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、環境省令で定めるところにより、その行為をした者に対し、指示するものとする。

2 都道府県知事は、前項の規定による指示をするときは、当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由その他環境省令で定める事項を示さなければならない。

3 第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者は、同項の期限までに、前項の規定により示された汚染の除去等の指示措置又はこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置として環境省令で定める指示措置等を講じなければならない。

4 都道府県知事は、前項に規定する者が指示措置等を講じていないと認めるときは、環境省令で定めるところにより、その者に対し、当該指示措置等を講ずべきことを命ずることができる。

5 都道府県知事は、第一項の規定により指示をしようとする場合において、過失がなくて当該指示を受けるべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、指示措置を自ら講ずることができる。

この場合において、相当の期限を定めて、指示措置等を講ずべき旨及びその期限までに当該指示措置等を講じないときは、当該指示措置を自ら講ずる旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

6 前三項の規定によって講ずべき指示措置等に関する技術的基準は、環境省令で定める。

(汚染の除去等の措置に要した費用の請求)

第八条

1 前条第一項本文の規定により都道府県知事から指示を受けた土地の所有者等は、当該土地において指示措置等を講じた場合において、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該指示措置等に要した費用について、指示措置に要する費用の額の限度において、請求することができる。ただし、その行為をした者が既に当該指示措置等に要する費用を負担し、又は負担したものとみなされるときは、この限りでない。

2 前項に規定する請求権は、当該指示措置等を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。当該指示措置等を講じた時から二十年を経過したときも、同様とする。

(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止)

第九条 要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為

二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(適用除外)

第十条 第四条第一項の規定は、第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為については、適用しない。

第二節 形質変更時要届出区域

(形質変更時要届出区域の指定等)

第十一条

1 都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。

2 都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、前項の指定に係る形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

3 第六条第二項及び第三項の規定は、第一項の指定及び前項の解除について準用する。

4 形質変更時要届出区域の全部又は一部について、第六条第一項の規定による指定がされた場合においては、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について第一項の指定が解除されたものとする。この場合において、同条第二項の規定による指定の公示をしたときは、前項において準用する同条第二項の規定による解除の公示をしたものとみなす。

(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)

第十二条

1 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

二 形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為

三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2 形質変更時要届出区域が指定された際当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

3 形質変更時要届出区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

4 都道府県知事は、第一項の届出を受けた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。

(適用除外)

第十三条 第四条第一項の規定は、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更については、適用しない。

第三節 雑則

(指定の申請)

第十四条

1 土地の所有者等は、第三条第一項本文、第四条第二項及び第五条第一項の規定の適用を受けない土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないと思料するときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該土地の区域について同項又は第十一条第一項の規定による指定をすることを申請することができる。

この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。

2 前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。

3 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第三条第一項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定をすることができる。

この場合において、当該申請に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。

4 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。

(台帳)

第十五条

1 都道府県知事は、要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳(以下この条において「台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。

2 台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。

3 都道府県知事は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制

第一節 汚染土壌の搬出時の措置

(汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)

第十六条

1 要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)内の土地の土壌(指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。

一 当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態

二 当該汚染土壌の体積

三 当該汚染土壌の運搬の方法

四 当該汚染土壌を運搬する者及び当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称

五 当該汚染土壌を処理する施設の所在地

六 当該汚染土壌の搬出の着手予定日

七 その他環境省令で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3 非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者は、当該汚染土壌を搬出した日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

4 都道府県知事は、第一項又は第二項の届出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、当該各号に定める措置を講ずべきことを命ずることができる。

一 運搬の方法が次条の環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に違反している場合 当該汚染土壌の運搬の方法を変更すること。

二 第十八条第一項の規定に違反して当該汚染土壌の処理を第二十二条第一項の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)に委託しない場合 当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。

(運搬に関する基準)

第十七条

1 要措置区域等外において汚染土壌を運搬する者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。

(汚染土壌の処理の委託)

第十八条

1 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。)は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合

二 非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合

三 汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合

2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。ただし、当該搬出をした者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合は、この限りでない。

(措置命令)

第十九条

1 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、汚染土壌の特定有害物質による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

一 第十七条の規定に違反して当該汚染土壌を運搬した場合 当該運搬を行った者

二 前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなかった場合 当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行った者を除く。)

(管理票)

第二十条

1 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者(当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場合にあっては、その処理を受託した者)に対し、当該委託に係る汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び体積、運搬又は処理を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した管理票を交付しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した

者について準用する。

3 汚染土壌の運搬を運搬受託者は、当該運搬を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、第一項の規定により管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該汚染土壌について処理を委託された者があるときは、当該処理を委託された者に管理票を回付しなければならない。

4 汚染土壌の処理受託者は、当該処理を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処理を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。

5 管理票交付者は、前二項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処理が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

6 管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項又は第四項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、速やかに当該委託に係る汚染土壌の運搬又は処理の状況を把握し、その結果を都道府県知事に届け出なければならない。

7 運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したときは当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。

8 処理受託者は、第四項前段の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

(虚偽の管理票の交付等の禁止)

第二十一条

1 何人も、汚染土壌の運搬を受託していないにもかかわらず、前条第三項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。

2 何人も、汚染土壌の処理を受託していないにもかかわらず、前条第四項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。

3 運搬受託者又は処理受託者は、受託した汚染土壌の運搬又は処理を終了していないにもかかわらず、前条第三項又は第四項の送付をしてはならない。

第二節 汚染土壌処理業 略

第五章 指定調査機関

(指定の申請)

第二十九条 第三条第一項の指定は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査及び第十六条第一項の調査(以下この章において「土壌汚染状況調査等」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(欠格条項)

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の指定を受けることができない。

一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 第四十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(指定の基準)

第三十一条 環境大臣は、第三条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一 土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。

二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて環境省令で定める構成員の構成が土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

三 前号に定めるもののほか、土壌汚染状況調査等が不公正になるおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。

(指定の更新)

第三十二条

1 第三条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。

(技術管理者の設置)

第三十三条

1 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う土地における当該土壌汚染状況調査等の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければならない。

(技術管理者の職務)

第三十四条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督をさせなければならない。

ただし、技術管理者以外の者が当該土壌汚染状況調査等に従事しない場合は、この限りでない。

(変更の届出)

第三十五条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う事業所の名称又は所在地その他環境省令で定める事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、変更しようとする日の十四日前までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

(土壌汚染状況調査等の義務)

第三十六条

1 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなければならない。

2 指定調査機関は、公正に、かつ、第三条第一項及び第十六条第一項の環境省令で定める方法により土壌汚染状況調査等を行わなければならない。

3 環境大臣は、前二項に規定する場合において、指定調査機関がその土壌汚染状況調査等を行わず、又はその方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その土壌汚染状況調査等を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。

(業務規程)

第三十七条

1 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務規程を定め、土壌汚染状況調査等の業務の開始前に、環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 業務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。

(帳簿の備付け等)

第三十八条 指定調査機関は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査等の業務に関する事項で環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

(適合命令)

第三十九条 環境大臣は、指定調査機関が第三十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(業務の廃止の届出)

第四十条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

(指定の失効)

第四十一条 指定調査機関が土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。

(指定の取消し)

第四十二条 環境大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。

一 第三十条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

二 第三十三条、第三十五条、第三十七条第一項又は第三十八条の規定に違反したとき。

三 第三十六条第三項又は第三十九条の規定による命令に違反したとき。

四 不正の手段により第三条第一項の指定を受けたとき。

(公示) 略

第六章 指定支援法人 略

第七章 雑則

(報告及び検査)

第五十四条 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、土壌汚染状況調査に係る土地若しくは要措置区域等内の土地の所有者等又は要措置区域等内の土地において汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更を行い、若しくは行った者に対し、当該土地の状況、当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、当該土地に立ち入り、当該土地の状況若しくは当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況を検査させることができる。

2 前項の環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。

3 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者又は汚染土壌の運搬を行った者に対し、汚染土壌の運搬若しくは処理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、当該汚染土壌の積卸しを行う場所その他の場所若しくは汚染土壌の運搬の用に供する自動車その他の車両若しくは船舶(以下この項において「自動車等」という。)に立ち入り、当該汚染土壌の状況、自動車等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌処理業者又は汚染土壌処理業者であった者に対し、その事業に関し必要な報告を求め、又はその職員に、汚染土壌処理業者若しくは汚染土壌処理業者であった者の事務所、汚染土壌処理施設その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

5 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関又は指定支援法人に対し、その業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

6 第一項又は前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

7 第一項又は第三項から第五項までの立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(協議)

第五十五条 都道府県知事は、法令の規定により公共の用に供する施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として政令で定めるものについて、第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項又は第十二条第四項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該施設の管理を行う者に協議しなければならない。

(資料の提出の要求等) 略

(環境大臣の指示) 略

(国の援助)

第五十八条 国は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、土壌汚染状況調査又は要措置区域内の土地における汚染の除去等の措置の実施につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

2 前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。

(研究の推進等)

第五十九条 国は、汚染の除去等の措置に関する技術の研究その他土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するための研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

(国民の理解の増進)

第六十条

1 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、前項の責務を果たすために必要な人材を育成するよう努めるものとする。

(都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等)

第六十一条

1 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の土地について、土壌の特定有害物質による汚染の状況に関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供するよう努めるものとする。

2 都道府県知事は、公園等の公共施設若しくは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が第四条第二項の環境省令で定める基準に該当するか否かを把握させるよう努めるものとする。

第八章 罰則

第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者

二 第九条の規定に違反した者

三 第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者

四 第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者

五 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けた者

六 第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者

第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者

三 第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第七項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者

四 第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者

五 第二十条第三項前段又は第四項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

六 第二十条第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかった者

七 第二十条第五項、第七項又は第八項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者

八 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者

九 第二十一条第三項の規定に違反して、送付をした者

第六十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第二十二条第八項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者

二 第五十条の規定に違反した者

三 第五十四条第一項若しくは第三項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第二号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第六十九条 第十二条第二項若しくは第三項、第十六条第三項、第二十条第六項又は第四十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

附 則 略

2010年07月12日

改正土壌汚染対策法施行通知 目次

改正土壌汚染対策法施行通知 目次

第1 法改正の経緯及び目的 1

第2 特定有害物質 2

第3 土壌汚染状況調査

1.使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地

(1) 趣旨

(2) 調査の実施主体

① 土地の所有者等

② 施設の設置者と土地の所有者等が異なる場合の手続

(3) 調査結果の報告の手続

① 報告の期限

② 報告すべき事項

③ 報告のない場合又は虚偽の報告の場合の命令

(4) 都道府県知事の確認による調査義務の一時的免除

① 趣旨

② 都道府県知事の確認の手続

③ 確認後の手続

④ 確認の取消し

(5) 調査の対象となる特定有害物質

(6) 土壌汚染状況調査の方法

① 考え方

② 調査対象地の範囲

③ 調査対象地の土壌汚染のおそれの把握

④ 調査対象地の区画の方法及び区画ごとに行う試料採取等

⑤ 調査対象物質の種類ごとに行うべき試料採取等の種類

⑥ 土壌ガス調査、土壌溶出量調査及び土壌含有量調査の具体的な方法

⑦ 900平方メートル単位の試料採取等において土壌汚染が判明した場合

⑧ 土壌ガス調査で特定有害物質が検出された場合の追加調査

⑨ 土壌汚染の有無の判定

⑩ 法第5条第1項の命令の場合の特例

⑪ 土壌汚染状況調査における調査の過程の省略

⑫ 法施行前に行われた調査の結果の利用

2.土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査 20

(1) 趣旨

(2) 土地の形質の変更の届出

① 届出義務の対象となる土地の形質の変更

ア.軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

イ.非常災害のために必要な応急措置として行う行為

② 届出義務者

③ 届出の際の添付図面及び書類

④ 届出義務の履行期限

(3) 調査の対象となる土地

① 土壌の特定有害物質汚染状態が法第6条第1項第1号の環境省令基準に適合しないことが明らかである土地

② 特定有害物質等が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地

③ 特定有害物質製造し、使用し、又は処理施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地

④ 特定有害物質等を施設において貯蔵し、又は保管する施設に係る工場又は事業場の敷地

⑤ ②から④までに掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が

法第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合しないおそれがある土地

(4) 命令の手続

(5) 地歴調査により汚染のおそれがあることが判明した特定有害物質の種類と試料採

(6) 法第3条第1項の調査との関係

3.土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査 26

(1) 趣旨

(2) 調査の対象となる土地の基準

① 土壌汚染の蓋然性が高く、かつ、人の暴露の可能性があること

② 調査の命令の対象とならない土地でないこと

(3) 命令の手続

(4) 都道府県知事による調査の実施等

第4 区域の指定等 31

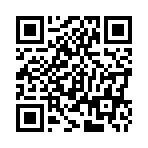

1.要措置区域

(1) 趣旨

(2) 要措置区域の指定基準(汚染状態に関する基準)

(3) 要措置区域の指定基準(健康被害が生ずるおそれに関する基準)

① 人の暴露の可能性があること

② 汚染の除去等の措置が講じられている土地でないこと

(4) 要措置区域の指定の公示

(5) 要措置区域の指定の解除

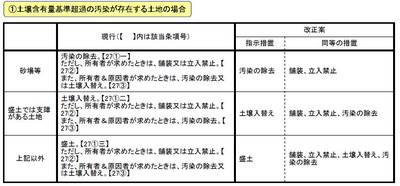

(6) 汚染の除去等の措置

① 趣旨

② 指示の手続

③ 指示措置等の実施義務及び措置命令

④ 指示措置等に関する技術的基準

ア.指示措置の内容

イ.指示措置等の実施方法の具体的内容

ウ.実施後の効果の維持

エ.廃棄物埋立護岸において造成された土地の取扱い

オ.担保権の実行等により一時的に土地の所有者等となった者が講ずべき措置

⑤ 汚染原因者に対する指示及び措置命令

ア.趣旨等

イ.汚染原因者の特定

ウ.指示の手続等

⑥ 都道府県知事による指示措置等の実施

(7) 汚染の除去等の措置に要した費用の汚染原因者への請求

(8) 土地の形質の変更の禁止

① 趣旨

② 土地の形質の変更の禁止の例外

ア.帯水層への影響を回避する方法等による土地の形質の変更

イ.指示措置等と一体となって行われる土地の形質の変更

ウ.地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている要措置区域内における土地の形質の変更

2.形質変更時要届出区域 50

(1) 趣旨

(2) 形質変更時要届出区域の指定及びその解除

① 形質変更時要届出区域の指定及びその解除の手続

② 解除の条件

③ 形質変更時要届出区域における摂取経路遮断状態の確認

(3) 土地の形質の変更の届出及び計画変更命令

① 趣旨

② 土地の形質の変更の届出

ア.届出の手続

イ.事前の届出を要しない土地の形質の変更

③ 計画変更命令

ア.計画変更命令

イ.土地の形質の変更の施行方法に関する基準

ウ.土地の形質の変更の後の手続

3.指定の申請 54

(1) 趣旨

(2) 指定の申請の手続

(3) 指定

(4) その他

4.台帳 56

(1) 台帳の調製

(2) 台帳の訂正及び消除

(3) 台帳の保管及び閲覧

第5 汚染土壌の搬出等に関する規制 58

1.汚染土壌の搬出時の措置

(1) 趣旨

(2) 汚染土壌の搬出の事前届出及び計画変更命令

① 汚染土壌の搬出の事前届出の手続

② 計画変更命令

(3) 要措置区域等内の土地の土壌を法の対象から外すための認定

① 調査方法

ア.掘削前調査

イ.掘削後調査

② 認定の申請及び認定

ア.掘削前調査

イ.掘削後調査

(4) 汚染土壌の搬出の事後届出

(5) 汚染土壌の運搬に関する基準及び処理の委託義務

① 運搬に関する基準

② 処理の委託義務

(6) 措置命令

(7) 管理票

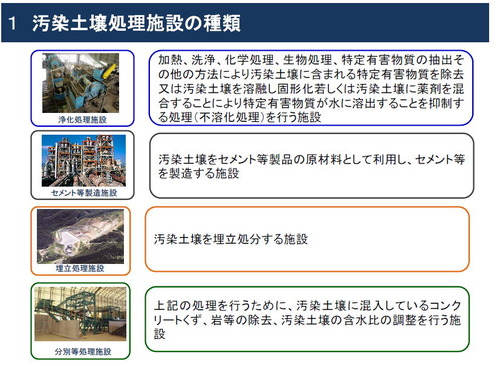

2.汚染土壌処理業 65

(1) 趣旨

(2) 汚染土壌処理業の許可の申請の手続

(3) 汚染土壌の処理の基準

(4) 汚染土壌の処理の再委託の禁止

(5) 記録の保管及び閲覧

(6) 事故時の届出

(7) 変更の許可等

(8) 改善命令及び許可の取消し等

① 趣旨

② 要件

ア.法第22条第3項第2号イ又はハのいずれかに該当するに至ったとき(法第25条第1号)

イ.汚染土壌処理施設又はその者の能力が法第22条第3項第1号の環境省令で定める基準に

適合しなくなったとき(法第25条第2号)

ウ.法第4章の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき(法第25条第3号)

エ.不正の手段により法第22条第1項の許可又は法第23条第1項の変更の許可を

受けたとき(法第25条第4号)

③ 手続

④ 環境省への報告

(9) 名義貸しの禁止

(10) 許可の取消し等の場合の措置義務

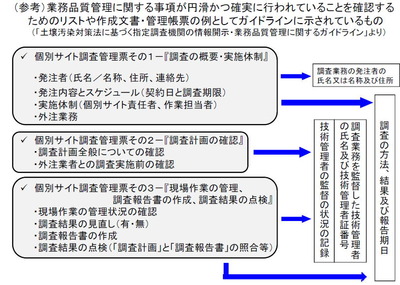

第6 指定調査機関 71

1 指定調査機関に対する指導監督の充実強化

2 技術管理者に係る経過措置

第7 指定支援法人 72

1.指定支援法人の制度について

2.助成金の交付について

第8 雑則 73

1.報告及び検査

(1) 土壌汚染状況調査に係る土地等に関する報告徴収及び立入検査

(2) 汚染土壌の搬出及び運搬に関する報告徴収及び立入検査

(3) 汚染土壌の処理に関する報告徴収及び立入検査

2.公共の用に供する施設の管理を行う者との協議

3.その他

(1) 資料の提出の要求等

(2) 環境大臣の指示

(3) 国の援助

(4) 研究の推進等

(5) 国民の理解の増進

(6) 都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等

(7) 経過措置

(8) 政令で定める市の長による事務の処理

(9) 罰則

第9 施行期日等 77

1.施行期日

2.経過措置

3.検討

第10 法の施行に当っての配慮事項等

1.要措置区域等外の土地の基準不適合土壌等の取扱い

2.ダイオキシン類対策特別措置法との関係

3.都道府県が講ずる施策との関係

4.法の施行状況調査

http://www.env.go.jp/hourei/add/f005.pdf

2010年 おおさかATCグリーンエコプラザ

土壌汚染指定調査機関の技術管理者受験サークル

9月25日(土)14:00~17:00

10月23日(土)14:00~17:00

11月27日(土)14:00~17:00

12月11日(土)14:00~17:00

http://blogs.yahoo.co.jp/atcsikaku/59595388.html

2009年12月27日

第171回国会 環境委員会 畑明郎先生の発言

第171回国会 環境委員会 第5号

平成二十一年四月十四日(火曜日)

大阪市立大学大学院特任教授日本環境学会会長 畑 明郎君

本日の会議に付した案件

○土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付)

○委員長(有村治子君)

ただいまから環境委員会を開会いたします。

土壌汚染対策法の一部を改正する法律案を議題といたします。

○参考人(畑明郎君)

大阪市立大学の畑と申します。

資料としましては、昨年十一月に日弁連の機関誌の「自由と正義」という雑誌があるんですけれども、それに土壌汚染対策法の特集がありまして、それの巻頭論文を付けております。二番目には大塚先生も書かれていますので、また参考にしていただければと思います。

元々、私は七年前にここに、法律できるときの、制定のときの参考人で、大野参考人と私とあと二人の方だったんですけれども。そのときに、ちょうど五月だったんですけれども、四月ですから今、似た時期ですけれども、非常に問題はいっぱいあるということで、当時は一応民主党の福山議員の紹介でこれ参加したわけですけれども、十五項目ぐらい問題あるということで、中でも大きな問題点は、二番目の、この法律はやっぱり土壌汚染の事後対策法である、未然防止法ではないということです。

それから、地下水の汚染の防止の観点がほとんどないと。土は人間が動かさないと動かないんですけれども、地下水は勝手に動きますので、そこの防止の対策がこの法律では非常に問題があると。

それから、五番目の三条の調査対象ですね、これが一番問題なんですけれども、いわゆる水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設の廃止時、それも法律施行後の廃止時、さらに宅地等への転用する場合だけ、そういう形で非常に法対象を狭くしていると。それから、それ以外にも金属鉱山・製錬所、廃棄物処分場の跡地周辺、軍事基地等を対象外にしていることです。

それから七番目が、調査、対策を原則として汚染原因者でなく土地所有者等に義務付けている点です。

それから十番目が、対策は原則として覆土、つまり五十センチ以上の盛土でよしとする、土壌の浄化は特別な場合だと。これは保育園とか幼稚園とかそういう場合だけだという感じになっておりまして、この法律制定時から非常に問題があったと思っております。

とても土壌汚染問題の根本的解決につながる法律とは言えませんし、そればかりか、土壌汚染を覆土で隠ぺいし、言わば臭い物にふたをする、後世に負の遺産を残すことを合法化するざる法ではないかということで批判したわけです。

やはり法施行後五年、今六年ですけれども、たった現在、そのざる法性はますます明らかになったのではないかと思っております。

二番目のは、もう御存じのように、先ほど言われましたように、法対象が非常に、二%しかないとか、廃止工場の八割は調査を逃げている、つまり宅地等に用途を転用しないということで、ブラウンフィールド化している。

それから対策も二%しかないと。それから、四条の調査命令も、発動したのは五件。これは、環境省は課長会議の何か通達出していまして、一キロ以内ぐらいに直接水道の飲み水に使用している場合だけ発令しろ、それ以外発令するなというそういう通達を出しておりまして、結果的に五件しかないと。しかも、それは岩手県とか鳥取県とか、皆さん御存じの特定の知事がおられたときしか、県しか命令を出しておりません。そういうことで、非常に実効性の乏しいざる法となっていると思います。

それで、いわゆるこの法律自身は盛土、舗装等で摂取経路を遮断する対策で十分であると言っているんですけど、リスク管理といっておりますけど、汚染土壌が残っている限り半永久的に管理する必要があるわけですね。

特に問題なのは地下水の問題です。土壌が汚染されていますと、必ずそれに接触している地下水は汚染されます。その地下水は勝手に動きます。ということで、確かに直接都市部では飲み水にしていないんですけど、地下水によって汚染が拡散するという点で、その地下水のくみ上げ処理とか遮水壁で囲むとか幾つかの方法があるんですけど、一〇〇%水をカットすることは技術的には困難です。

幾らお金を掛けても困難です。ということで、こういうリスク管理には非常に問題があるということで、やはりリスクゼロ型の掘削除去の方が結果的には多く採用されているし、その方が私はいいと思っております。

当然それを掘削除去した汚染土壌については適正に処理することは当たり前のことでして、これは技術的に、最近、秋田とか川崎とか幾つかにその汚染土壌をきれいにするプラントもできておりますし、問題はコストですね、お金が掛かりますから。その負担をだれがするかという問題だと思っております。

それから三番目の、大野さんのおられる土環センターの調査によれば、いわゆる製造業だけじゃなくてサービス業も含めて九十三万か所ぐらい汚染地があるんではないかと推定されています。

これの調査費用が二兆円で、浄化費用が十一兆円で、合計十三兆円の土壌浄化ビジネスです。既に二〇〇七年でほぼ二千億円近い、年間二千億円の土壌浄化ビジネスになっております。二〇〇八年はちょっと景気の悪化で初めて落ち込むようですけど、それまではずっと右肩上がりで土壌浄化ビジネスの業界は成長しております。

それと、あと汚染地ですけど、基本的には東京、関東、近畿、中部の三大都市圏のいわゆるオールドエコノミーというか、そういう重化学工業の工場地帯のところに多いということです。

それから四番目は、私自身いろんな事件にかかわっているんですけど、基本的には市民、住民の依頼によってやってきたものが二十件以上あります。その中で法対象になったものは、この二十件のうちわずか三件です。

大阪のカネボウの中研の跡地、神戸の日本テルペン化学、川西の中央北地区、これは皮なめし工場です。ということで、大半が法施行前に廃止された工場、事業場や廃棄物処分場周辺の跡地です。ということで、法施行前に廃止された工場跡地、特に有害物質を取り扱っていた事業場をやっぱり法対象にする必要があるし、ドイツなんかでは廃棄物処分場の跡地周辺も法対象にしております。

あと、先ほど出ましたように、私はこの二番目の、?の大阪アメニティパークの、OAPの事件にかなり三年間ぐらいずっと住民に頼まれてかかわったんですけど、このときには土壌汚染対策法は全く役に立たなかったです。宅建業法でやっと三菱は対策とか調査をやったということになったわけですね。

それからあと、七番目以降、そこに滋賀県の例がありまして、私、滋賀県に住んでおりまして、有村委員長も滋賀県出身だそうなんですけど、守山、野洲とか信楽では、これは水道の飲み水の汚染が起こりました。

それから、住友大阪セメント、セメント工場もいろいろ問題あるんですけど、それから、今、滋賀県の知事が栗東の新幹線の駅止めましたけど、この産廃処分場の問題がもう一つありまして、そういう周辺で地下水汚染、土壌汚染が起こっております。

それから、このテルペン化学で、神戸の、非常に印象的だったんですけど、法対象になっているんですけど、法施行時に稼働していた施設では使っていた薬品だけの元素を、有害な元素を対象にしていまして、過去にあった施設の有害物質についてはこれは法対象にならないんだという解釈を神戸市、環境省がしておりまして、それは何かの間違いじゃないかと思ったんですけど、あくまで自主的調査だと。非常に法律自身を狭く運用していると。

いわゆるこういう土壌汚染というのは、一回汚染されますと十年、二十年、三十年、数十年間は蓄積します。そういう意味で、過去の汚染も考慮して調査、対策しないと意味がないと思うんですけど、非常に法律の運用が狭くなっている問題があると思っております。

それから、ここには書いていませんけど、武田薬品の神奈川の湘南工場の最近例知ったんですけど、これは工場の廃止は最近なんですけど、施設が法施行前に廃止されていた、だから法対象にならないと。神奈川県の条例でやっと対象になったという事例がございます。

あと、四日市の例のフェロシルト事件とか産廃処分場の問題とか、あと岐阜とかです。僕自身は、ずっとイタイイタイ病を起こした三井金属の神岡鉱山の排水・土壌汚染対策を四十年近くやっておりますけど、ここは一応今成功しましたけど、工場の下に汚染土壌が残っていまして、約九十トンぐらいカドミウムが残っているんですけど、完全に地下水くむまでに処理するには百年掛かると言われています。

そういう意味で、汚染土壌を残しますと非常に半永久的に処理コストが掛かるということです。結果的には取ってしまった方が安く上がる。これは産廃処分場でも一緒なんですけど、豊島とか青森、岩手のように全量撤去した方が後々ランニングコストというか排水処理とかいろんなリスク管理の費用が結果的には安く上がると思っております。

それから、皆さん御存じの築地市場の問題です。この問題につきまして、一応最近かかわっておりまして、もう御存じなので飛ばしますけど、これは面積的には日本最大の土壌汚染地になりますということで、一千億じゃなくて六百数十億円対策費が掛かる。

それも、二メートル土取って、汚染土壌は下に残ります。汚染地下水は半永久的にくみ上げて処理する、このコストがまた掛かります。そういう対策を東京都がやろうとしています。

今回の法律の件ですけど、僕は基本的にはやっぱりリスクゼロ型の掘削除去の土壌浄化対策の方がいいと思っていますし、盛土、封じ込め等は、こういう安易な対策は問題があると思っています。特に今回の法律はそういう点を、何か掘削除去を排して安易な対策、安上がりな対策を推進、推奨しようとしているということで問題があると思っています。

そういう意味で、東京都の条例とか滋賀県の条例のいわゆる一定規模以上の土地の改変、これは今回の法律には適用されているんですけど、問題はあとは、東京都、あと神奈川県横浜市、川崎市、大阪府等が採用しているんですけど、過去に有害物質を取り扱っていた工場、事業場については条例の対象にするということはやっぱり法律についてもやっていく必要があるんじゃないかと思っています。

それと、滋賀県の条例は、今回、環境省の委員会では全く取り上げられなかったんです。私は滋賀県に今住んでいるんですけど、一応、二〇〇七年に滋賀県の公害防止条例、一部を改正しまして、地下水汚染の未然防止、それから地下水汚染の早期発見と改善、法施行前に廃止された跡地を土壌調査の対象とするというこういう条例を定めて、もう施行しております。

こういうことをやっぱり全国の法律でもやってほしいなということです。やはり条例、要綱の方が進んでいると思いますし、進んだ条例、要綱を参考とした根本的な法改正をやっていただきたいと思っております。

終わりの部分はもう繰り返しになるんですけど、特に強調しますと、やはり法施行前、実際に僕が土壌汚染の問題にかかわっていると、ほとんどは法施行前の工場、事業場の跡地なんです。それも製造業だけじゃなくて、もちろんガソリンスタンドとかそういうサービス業なんかもあります。

そういう法施行前に有害物質を扱っていた工場跡地とか廃棄物処分場の跡地を法対象にする必要があるんじゃないかと思っております。これは日弁連の意見書でも提案されていますし、地方自治体、神奈川県とか先ほどの滋賀県とか東京都とか、条例ではそういうことを定めているところもあります。

それから、やっぱり土壌汚染の未然防止です。こういうことも今回全く入っていませんが、やはり長期的にはこれをやっておかないと、いったん汚染された土は、先ほど大野さん言われましたように、一〇〇%きれいにすることは技術的にはできません、多分幾らお金を掛けても。

そういう意味で、やっぱり汚染しないということが一番大事ですので、未然防止をやっていく必要がある。そのために、やっぱり操業中の工場、事業場についても滋賀県のように井戸を掘って調べる、常時監視するとかそういうことが大事ではないかと思っております。

そういう意味で、確かに今回の法改正は法対象を一定拡大するプラス面あるんですけれども、マイナス面もありまして、特に掘削除去を排するということは問題があるんじゃないかと思っています。

それと、築地市場の移転問題に関連しまして民主党が修正案を出しまして、衆議院で修正案が通ったようですけれども、いわゆる土壌汚染対策法施行以前の廃止工場、事業場であっても、公園、学校、市場等の、これは築地市場を完全に意識しているんですけれども、そういう公共施設等に利用する場合は法対象とするということが通ったことはそれなりに画期的だと思うんですけれども、私としてはやっぱりすべての施行前の有害物質を扱っていた廃止工場、事業場も法対象にすべきではないかと思っています。

そういう意味で、東京都環境条例とか滋賀県の条例とか、あと川崎市、横浜市、大阪府等の進んだ条例、要綱を参考にした抜本的な法改正を今後やっていただきたいと思っております。

あと、新聞記事を幾つか、朝日新聞とか、それから公明党さんの聖教新聞も頼まれまして、最近、三月に。これ百万か所ぐらい汚染用地がある、築地市場のことも書いてくれよということで少し写真とちょっとコメントが入っております。

それと、社民党の社会新報とか、赤旗とか東京新聞とか、あと毎日新聞とか朝日新聞等にも書いておりますし、あと、最後にちょっとありますように、中国の土壌汚染問題、最近中国は恐らく空気も水も土も食べ物も汚染されていまして、非常に問題がありまして、最近中国の土壌汚染のこともやっておりますので、また参考にしていただければと思っております。

○参考人(畑明郎君)

まず、附則三条につきましては、これはもう築地市場の移転問題で衆議院の川内議員なんかと私一緒にやっているんですけど、やはり法施行前の廃止工場、事業場をその法対象にしないという附則三条は取っ払うべきだと私は思っております。

それから、二番目の一定規模の問題ですけど、これはこれでそれなりに評価できるんですけど、ただ、規模だけでやっていいのかという問題があると思います。例えば、水質汚濁防止法の排水基準の適用の仕方なんですけど、有害物質を扱っている場合は排水量に関係ありません。

普通は排水量一日五十トン以上という場合に排水基準を掛けるんですけど、僕は以前京都市の公害の局におりましたけど、そのときには、有害物質を扱っている、それが出る、排水に出るところは排水量に関係なしに排水基準の規制を掛けております。

そういう意味で、やっぱり有害物質を扱っている工場、事業場については、規模についてはむしろ取っ払うべきだと私は思っております。

それから、民主党案の今回の、公共施設等に転用する場合に調査を義務付ける、これはこれでそれなりの意義は、築地市場の移転問題を法対象にするという意味で意義はあると思うんですけど、ただ、これだけではまだ問題があると思っています。

やはりさっき、何度も言うんですけど、過去に有害物質を扱っていた工場、事業場は基本的には汚染している可能性が強いですので、僕もいろいろ、大阪のUSJも住金の跡地なんですけど、あの場合なんかはほとんど工場の敷地内に産廃を埋めていたんです、それも大量に七十万トンという。それが今ジュラシック・パークという恐竜のパークになっているんですけど。

それで、過去に工場、事業場が工場敷地内に産廃を埋めたりとか、それから別に故意でなくても非意図的に液が漏れてしまった、それで床から、それから排水、例えばあとは排水溝です。必ず排水パイプというのは、時間がたちますと穴が空きます。だから、穴が空いて、そこから廃液が漏れてしまって汚染してしまう。

これは大学なんかでもそういう例はありますし、先ほどのカネボウの中央研究所なんかはほとんどその下水管の途中で液が漏れてしまって土壌汚染してしまったという例がありますので、そういう意味で、やっぱりその有害物質を扱っていた工場、事業場については汚染の危険が強いということで調査を義務付けるべきだと思っております。

○参考人(畑明郎君)

掘削除去の問題ですけど、いわゆる環境基準の設定の根拠なんですけど、よく行政とか企業は直ちに影響はないとかいう言い方するんですけど、元々環境基準等はどういう形で設定されたかといいますと、やはりイタイイタイ病とか水俣病のように非常に低濃度の有害物質を長期間暴露することによって被害が起こるわけです。そういう意味で、じわじわと来るものですから、目に見えてすぐ人が倒れるとかそういう急性中毒ではないんです。

そこを逆手に取って、影響はすぐないとか、出ていないとか、直ちに健康に影響はないという形ですぐ行政は逃げる場合が多いんですけど、やはり長期的な影響を考える必要があるということで、土壌の汚染とか地下水の汚染を残すということはやっぱり将来いろいろな問題が起こる可能性があるということで、掘削除去の方がいいと思いますし、それから費用対効果ですけど、これは時間スケールを考慮しないと駄目だと思うんですね。

例えば岩手県の例ですけど、旧松尾鉱山という硫黄鉱山があるんですけど、これ岩手県の方は御存じなんですけど、日本で一番大きい鉱山がありまして、いまだに酸性の水が出てくるんです。北上川を汚染するということで、非常にでっかい排水処理設備が造られています。これ半永久的に稼働しています。それを国とか岩手県は税金でやっているわけです。

そういうコストは莫大なコストになります。そういう意味で、青森・岩手県境の不法投棄のときに、当時の増田知事が、やはり長期的に見ると全量撤去した方が安上がりであると、この松尾鉱山の例を考慮して岩手県はそういう判断を取ったと聞いております。

そういう意味で、本当に、当面はそれは掘削除去はコストは掛かりますけど、長期的に見ると、そういう維持管理コストを考えるとそんなに高いものではないという場合もあるということです。

それから、覆土の問題ですけど、これは用途を非常に限定されます。例えば、通常、ビルなんかを建てる場合は基礎工事をやるわけです、くいを打ったりとかですね。下をかき混ぜますから、そういう工事をしたら、下に汚染土壌が残っているとその汚染土壌の対策も要りますし、五十センチぐらい覆土しても、これは豊洲の例ですけど、あそこは地下水位がほとんどゼロメートルのときがあるんですけど、土を多少上へ入れても、地下水が上昇してきて雨水と地下水が混ざり合ってまたその入れたきれいな土が再汚染される危険性が高いんです。

OAPでもこれは実際に起こったんですけれども、五年ぐらいでもう起こっちゃったんです。ということで、その五十センチぐらいの覆土では将来的には安全な対策にならないし、地下は触れなくなると、地下の倉庫とか地下の構造物を造れなくなる、造りにくくなるという問題はあります。

OAPにつきましてはどうするかといいますと、五十年後建て替えるときにやりますということで三菱は説明している。当面は、二メートル土入れ替えて、地下水はくみ上げて今延々と処理しているんです、コストを掛けて。取りあえずそういう、これは暫定的な対策だと私は思っております。恒久対策はやはりきれいにするということが大事じゃないかと思います。

○参考人(畑明郎君)

今、大塚先生言われましたように、これは廃棄物の問題と一緒でして、廃棄物処理法上いろんなマニフェストとかやっておりますけど、やはり不法投棄はなくなっておりませんし、僕自身も滋賀県の栗東とか四日市の日本最大の不法投棄の大矢知の問題にもかかわっているんですけど、これ同じことが起こり得ると思います。法律で幾ら汚染土壌のマニフェストを定めてフォローしたとしても、やはり限界はあると思います。

そういう意味で、やはりもう少し排出者責任をどう担保していくかという、これは廃棄物も一緒ですけど、取っていく必要あると思います。

これは残土についても一緒でして、残土も結構怪しいものがありまして、僕は汚染土壌も残土も廃棄物扱いというか、廃棄物処理法の対象にすべきだと思います。そういう意味で、もちろん廃棄物処理法ももっと強化しないと駄目なんですけど、強化した上で汚染土壌と残土等を管理していく。

最近でも残土に関連して、石原産業のフェロシルト事件というのがありましたけど、こういうことはついこの間も起こったばかりですよね。あれ、フェロシルトの回収に五百億円掛かるんですよ、これ石原産業が負担して、三年間赤字決算なんです。やっぱりいったんそういう不法投棄しますと非常にコストが掛かるという問題はありますので、この辺は、せっかく法律作ったんですから、きちっとそれは運用というか施行していってほしいなと思っております。

○参考人(畑明郎君)

これは日経新聞等でも拝見しましたけど、この環境債務ということをこういう企業の会計の中に入れていくことについては大賛成ですし、ストック型汚染と僕らは言っているんですけど、土壌汚染と産業廃棄物の問題というのがやっぱり現在はかなり先送りされていると。

言わば臭いものにふたをしてわざと調査しないとか、調査してもできるだけ安価な対策で終わらせて、将来世代にやっぱり負の遺産を送っているところがあると思いますので、やっぱり早めにそういう資産計上していくことはいいことだと思っていますし、非常に面白いのは、上場企業で一番環境債務たくさん計上しているのはOAP事件を起こした三菱マテリアルです。

それと、僕はイタイイタイ病のことをずっとやっているんですけど、結局、イタイイタイ病の場合、公害を出せば結果的に高く付いた例なんですけど、ほぼ掛かった費用が六百億円以上掛かっております。もちろん、死んだ人は、補償を出していますけど、帰ってこないということで、そういう絶対的な損失があるんですけど、経済的な損失という意味で六百億円以上掛かっています。やっとその汚染された農地の復元が来年ぐらいに終わります。

結局ほぼ四十年ぐらい掛かって、最近、三井金属の神岡の社長は朝日新聞に「私の視点」で書いていましたけど、結局四十年掛かって解決したと。そして、住民と企業が信頼関係ができたということで、結局、百億円の公害防止投資を事件が起こる前にやっておけば六百億円の被害は起こらなかったわけです。

結局、公害を出せば、後で非常に社会的コストも企業も負担が重くなるということで、やはり事前にそういう環境債務を計上して対処していくことが今後大事になるんじゃないかと思っております。

○市田忠義君 日本共産党の市田です。

畑参考人にお聞きいたします。

陳述の中でもお述べになりましたが、畑参考人は、リスクゼロ型の掘削除去等の土壌浄化対策、これを排して盛土や封じ込めなどの安易な対策の推奨に今度の法改正がなりかねないと、そう指摘をされています。

私も、今回の改正案で掘削除去の偏重ということが強調されて、現行の指定区域を要措置区域と要届出区域に分類をして、知事が技術的基準に基づいて指示する制度を新たに盛り込んでいると、これが掘削除去の抑制につながるのではないかという懸念をしております。

私事ですが、私は築地に四年前に住んでいまして、今、豊洲に住むという皮肉な、豊洲への移転には私は反対でありますけれども。

畑参考人は、東京ガスの豊洲工場跡地問題あるいは大阪アメニティパークなど多くの土壌・地下水汚染事例にかかわってこられたわけですが、先ほどもお述べになりましたけれども、このリスクゼロ型の掘削除去を抑制して覆土や封じ込めなどのリスク管理型を普及するということについて改めてもう少し詳しくお伺いしたいのと、若干他の参考人の方からも出されたことなんですが、掘削除去というのはかえって汚染地域が広がって汚染の拡大につながるのではないかという考え方についてどうお考えかと。

コスト問題はよく分かりました。中長期的に見れば、中途半端な処理はかえってお金が掛かるというのはよく分かりましたが、今の点について御意見をお伺いしたいと思います。

○参考人(畑明郎君)

確かに、今回の形質変更届管理区域、それから要措置区域ということで、従来の指定区域を二種類に分けて、結局対策を緩める。そして、掘削除去をできるだけやらさないという方向になるおそれは十分あると思っております。

それで、リスク管理という、これは言葉はいいんですけれども、元々この環境リスク論というのはどこから来たかといいますと、アメリカから来たものでして、これBSE問題が一番典型なんですけれども、いわゆる全頭検査なんか要らない、百万人に一人しかBSEにならないんだ、全頭検査のコストは無駄だと。

要は、アメリカの場合はリスクとベネフィットを比較してベネフィットの方が大きければリスクはある程度我慢すると。みんな飛行機とか自動車は交通事故の可能性があるけれども乗るでしょう、ベネフィットがあるから乗るでしょう、環境も一緒ですという形で、こういうことを中西準子なんかは言っているんですけれども、経産省もそういうスタンスなんですけれども、これは僕は全く間違っていると思います。

基本的には、僕はやっぱりEUが取っている予防原則、これは朝日新聞の知恵蔵に環境リスク論とEUの予防原則を比較して書いたことがあるんですけれども、やはり、今EUが進めているRoHS規制とかREACH規制という化学物質の規制は、言わばカドミウムとか水銀とか危ないものはもう製品に入れていかない、工業製品に入らなければできた廃棄物、廃製品も危ないものが入っていないということです。

鉛とか先ほどのカドミウム、水銀など、基本的には六物質に対してはもうやれている。日本のメーカーもEUに輸出はそれができている。自動車とか電気製品を輸出していますから、対応できるんです。

更にもっと、三万種類というすべての工業製品、化学物質に対して規制を掛けようとすると、従来は医薬品と同じように、医薬品だけが安全を証明しなければ販売できなかったんですけれども、すべての工業製品についてメーカーが安全を証明する義務を持たせるという、そういうREACH規制は今もうヨーロッパで始まっています。順次強化されていきますけれども。そういう動きがあります。

それから、やっぱりリスク管理というのは問題ありますし、本当にリスク管理できないんですよね。土壌は確かに人が動かさなければ動かないんですけれども、地下水は勝手に動きますから、これはどこへ行くか分からないということで、何か法案にもちょっとありましたように、海辺の埋立地はいいんだと、汚染されていても。これはもう論外でして、やっぱり廃棄物処分場は山の中に造るか海に埋めているかどっちかなんですけれども、山の場合はもちろん排水は河川の上流に入ってきますし、海の場合もやはり、大阪湾のフェニックスとかありますけれども、東京湾の埋め立てていますけれども、やはり海の汚染を起こします。

完全にその汚染水を海に流さないことはできません。今、遮水していますけれども、あれは堤防だけ遮水していまして底は抜けていますので、必ず汚染が海に広がります。それで魚の汚染も起こりますし、そういう意味で問題があるということです。

それと、確かに掘削除去した土地をどう処理するかというのはもちろん問題なんですけれども、僕のかかわった京都府の日本最大のクレー射撃場、これは麻生首相が好きらしいんですけれども、要するに鉛の散弾、これを撃つんですよ。それで皿を割るらしいんですけれども。当然鉛の散弾がそこへ散らばって、クレー射撃場の中が鉛で土が全部汚染されちゃったんです。

その土、今京都府立の施設なんですけれども、京都府は十億円以上掛けて全部、秋田県の小坂にあるんですけれども、土壌処理施設で土をきれいにしてまた戻す、そういうことをちゃんとやっているんです。

そういう意味で、それは搬出土壌の処理の仕方、適正な処理をやっぱりどう担保するかという問題でして、これは産廃と一緒でして、ただ今の現状からいくともちろん産廃と同じように汚染土壌がどこへ行っているか分からぬという問題は起こり得ると思いますので、それは十分注意しながらやっていくしかないと思っております。ただ、技術的にはできると思います。

○参考人(畑明郎君)

だから、今回のもちろん一定規模以上の、多分三千平米ぐらいになると聞いておりますけれども、それはもちろん改善、今の法律の、ざる法のざるを少し目を埋める、目を小さくするということにはなると思いますけれども、完全にざるは目が埋まった状態ではないと思っております。

やはり法施行前の有害物質を扱っていた工場、事業場、これは水質汚濁防止法の特定施設以外にもいっぱい出ていますので、やっぱり有害物質を例えば運搬とか保管したところでも汚染は起こっていますので、それから交通機関とかそういうところなんかでも起こっていますので、やっぱり過去のこれは負の遺産だと。製造業の当初負の遺産という言葉が言われたんですけれども、土壌汚染は。過去の負の遺産をいつかの時点で一掃するためには、きちっとまずはやっぱり調査をすべきであると。

もちろん一〇〇%の工場が全部汚染されているとは僕は言いませんし、多分半分ぐらいだろうという土環センターの推定なんかもありますけれども、やっぱりやってみないと分かりませんから、調査はまずちゃんとすべきである。

これはカドミウム汚染米と一緒でして、ついちょっと前、一九九八年ぐらいに、五十ヘクタール単位にワンポイントでじゅうたん的に米を全部調査したら、またいっぱい準汚染米が出てきたという問題がありました。そういう意味で、やっぱり危ない可能性のある工場、事業場については調査を法的に義務付けてしていくべきであると。

あと、対策はどうするかというのは、やっぱりケース・バイ・ケースになると思いますけれども。

○参考人(畑明郎君)

私は元々の出身が京大の工学部の金属でして、それでずっと金属にこだわってやっているんですけど、金属というのは、確かに人間生活とかいろんな経済に役立っているんですけど、プラス面とマイナス面があって、金なんかは全く毒性がないんですけど、金以外の金属はほとんど何らかの毒性はあります。鉄なんかもたくさん取ったらやっぱり問題なんですけど。

確かに、それで必須金属で見ましても、多過ぎても少な過ぎても駄目なんですね。これは、生物は人間も含めて海から生まれた関係で海の中のやっぱり金属の濃度というのが影響しているんですけど、そういう意味で、例えばカドミウムとか水銀とか鉛とかは元々生物とか人間が利用しなかったんです。カルシウムとか鉄とか銅とか、こういうものは生物が利用したのでこれは必須金属になっているんですけど、全く利用しない不要な金属というのがあるんです。

そういうものの典型的なものが水銀であり、カドミウムであり、鉛とか六価クロムとか、そういう非常に有害な重金属なんです。そういうものはやっぱり基本的に、水銀は水俣病を起こしましたし、カドミウムはイタイイタイ病を起こしたと。鉛はもう古来からある毒物なんですけどね。これはもうギリシャ・ローマ時代からいろいろ毒ありますし、砒素なんかもそうですけど。

そういう明らかに人体に有害と分かっている金属についてはできるだけ使っていかないようにしようと、特に工業製品に使っていかないと。例えば、水銀なんかかて、昔はいろいろ、おしろいとかそれから不老長寿の薬とか、多分早く死んだと思うんですけど、そういうものに使われていたぐらいなんですけど。

それらは、明らかにやっぱり有害なものはできるだけ減らしていこうという意味で、僕の書いた本にはいろいろ書いてあるんですけど、やっぱりEUは、ヨーロッパが進めているこういう、元々これは北欧とかスウェーデンの方から始まったんですけど、有害な金属をやっぱり規制していく、工業製品には使っていかないと。そうすると、やっぱり安全な工業製品なので、後、環境汚染も少ないし、廃棄物についても処理、リサイクルしやすくなる。根本的にはそれやらないと。

それで、金属というのは基本的にはなくならない、地球上からなくならないんです。量は常に一定なんです。全部地下資源にあった分ですから、鉄はさびて酸化鉄になりますけど、鉄そのものの量は、地球上の存在量は変わらないです。隕鉄が降ってきて、その分は鉄が増えたかも分からないですけど。そういう意味で、絶対、金属はどこに行っても形変えるだけで、なくならないんですよ。

だから、有害な金属というのは、一回使うとどこかに行っちゃうんです。例えば、水銀でも今、石炭火力発電、石炭の中、少し水銀入っているんですけど、豊洲も石炭からガス造っていましたので水銀汚染あるんですけどね。そういうのは、火力発電は飛んでいるんですよ。アメリカなんかでは一番多いんですよ。中国からも今、水銀が飛んでいるという話もありますし。

そういう意味で、やっぱり危ないものが入っているものはできるだけ削減しよう、減らしていこうと。一遍にゼロにはできませんから。そういう動きというのはヨーロッパを中心に今始まっていますので、やっぱり日本も余りアメリカに追従するんじゃなくて、さっきのリスク論ですね、リスクとベネフィットを比較して、少々のリスクは我慢しろというんじゃなくて、やっぱり予防原則というか、安全なものにしていく、すべての消費するものとか物を、物資をですね。これは食べ物も含めてだと思いますけどね。

例えば農薬なんかも、結構昔は米にも水銀の農薬とか、それから今でも果樹、リンゴとかああいうものは砒素、鉛系の農薬なんかも使われていましたし、シロアリの駆除剤はあの和歌山のカレー事件で砒素が、亜砒酸が使われていましたし、そういうのがまだ使われているんですよね。そういうものをやっぱりどんどん減らしていくか代替のものに替えていく。

例えばカドミウムについては、昔はニッカド電池、まあ今も使われているんですけど、カドミウムはやっぱり問題があるということでだんだんリチウムイオン電池に切り替わっていっていますし、そういう代替のものがあるものについては替えていく。

ただ、自動車の鉛バッテリーは今代替はないんですよね。だから、リチウムイオン電池で自動車搭載型というのはまだ十分実用化されていませんので、そうなれば鉛バッテリーも使わなくて済むというようなことになると思います。

以上です。

○参考人(畑明郎君)

一番いい例はイタイイタイ病だと思うんですけど、先ほども少し紹介しましたけど。

僕は、だから、三井金属については評価しているんですけど。結局、カドミウムの排出量をほぼ四十年間で十分の一以下にしまして、神通川のカドミウムの水質は鉱山の上流も下流もほぼ一緒になったと。

もちろん、ゼロエミッション、ゼロ排出にはならないですね。ゼロにはできないんですけど、少しは出るんですけど。それで、ほぼ無視できるぐらいの濃度になって、自然界レベルになって神通川は清流に戻って、下流の農地も復元田ということで、千ヘクタールぐらい復元して、数百億円の費用が掛かったんですけど、来年終わると。また汚染物質流したらまた再汚染されますから、これも一種の未然防止だと思うんですけど。

それで、三井金属つぶれたかといいますと、決してつぶれていませんね。今、三井金属は先ほど言いました鉛の、自動車のバッテリーの日本最大のリサイクル工場になっているんです、神岡鉱山が。今、神岡鉱山は、鉱石は掘っていませんけど、自動車のバッテリーを回収して、それをまた鉛にして、自動車のバッテリーは非常にシンプルな製品でして、プラスチックの箱に鉛の電極が入っているだけです。

あと硫酸が入っていまして、まあ硫酸は処理したらいいので、プラスチックと鉛はまた再利用できるんです。あとそれ以外にも三井金属は、皆さん持っている携帯電話の中の銅の薄い箔というんですけれども、回路に使うんですけれども、これの世界トップシェアなんですよ。最近ちょっと何か経営苦しいようですけれども、それでも倒産はしていないし、神岡鉱山も操業を続けながらちゃんとそれなりの利益を出して、経済と環境の両立というのができたわけですね。

それで、この前、朝日新聞にも神岡の、まあ三井の取締役ですけれども、神岡の社長は「私の視点」に、今四十年たって成功したと、対策は。

これは、参議院の議員やられた近藤忠孝イタイイタイ病の弁護団長がNHKの「その時歴史が動いた」にも出ておられましたけれども、弁護団も被害者も企業を評価しているんですね、今。一応企業、経済活動と、上流の神岡鉱山は操業を続けています、工場。鉛、亜鉛造っているんですけれども。しかし、それで下流の農業も両立するということで、やっぱり経済と環境の両立はやればできるんだと。

アジアの問題ですけれども、一応このアジアの土壌汚染で私、最近、韓国とか台湾とか中国の調査やっているんですけれども、特に中国は皆さん御存じのようにひどい状況でして、僕は主に南の方の広東省とか湖南省の鉱山を見に行ったんですけれども、ほとんど排水は垂れ流し状態です。

もう鉄分を、真っ赤な水がそのまま垂れ流されて、谷間は全部泥の海になっていると。下流にがんの村が幾つかできていると。がんの原因もよく分からないんですよね、砒素なのか。多分、砒素でがんになっていると僕は思うんですけれども。あと、カドミウムによってイタイイタイ病みたいな患者も出ていまして。

そこの省の研究所の人がいろいろ調べていまして、その人に調査、案内してもらって、うちの中国の留学生がガイドしてくれたんですけれどもね。それで、日本にも一応中国の研究者を呼びまして、それで日本の富山とかイタイイタイ病の視察もやってもらいまして、これはテレビとか毎日新聞なんかに紹介されたんですけれども。

それで、復元の現場なんかも見せたんですけれども、それをそのまま中国に持っていくのは無理ですね。中国にそんなお金がないとか。やはり、日本の経験を生かしてほしいんですけれども、このままいくと中国は環境よりも経済成長優先でいっていますから、何か行くところまで行かないと反省しないのかなという気はあります。

だから、日本としては、やっぱりできるだけ日本の経験を知らせて、こういう解決の仕方をしたんだということでそれを紹介して、それを中国側がどうやって自分でやっていくかという、そのときに技術援助とか経済援助できることはやっぱり日本がやっていくべきだと思っております。

以上です。

○荒井広幸君 ありがとうございました。

○川田龍平君 川田龍平です。

土壌汚染対策法を始め環境関係法は市町村の役割が重要だと考えていますが、現実に地域で土壌汚染の問題が生じた場合に市区町村が住民への汚染状況の説明や緊急的な対応を行うことになると思いますが、環境省と都道府県、それから市区町村の相互に補完的な体制を整える必要があるかどうか、その点でこの法律が十分かどうかということ、あるいは課題があると考えているかどうかを参考人にお聞きしたいと思います。各参考人、お願いします。

○参考人(畑明郎君)

難しい問題なんですけれども、一応二つの事例で紹介したいと思いますけれども。

一つは、滋賀県の栗東の産廃問題ですけれども。栗東市は住民も含めて、僕はほとんど行政からは委員に呼ばれないんですけれども、珍しく栗東市の調査委員には住民推薦で入っていまして、それで栗東市としていろんな対策案の意見を出しているんですけれども。

それに対して滋賀県は、今、嘉田知事なんですけれども、嘉田知事は有名なんですけれども、新幹線の駅は止めたんですけれども、それからダムもある程度止めようとしているんですけれども、この産廃問題についてはからっきし駄目でして、今、栗東市とか周辺の住民の反発を食らっていまして、要は住民はやっぱり全量撤去を要求しているんですよね。確かに僕らも全量撤去が一番望ましいんですけれども、コスト的に二百数十億掛かるので無理なので。

ただ、県が考えている案は、要するに遮水壁で、ソイルセメントの遮水壁で囲って水をくみ上げて処理して産廃を残そうという、そういう案で四十五億円なんですけれどもね。僕らはそれよりも安い方法で効果的な対策ができますということで、底の粘土層が破壊されているんですけれども、その粘土層の修復と、明らかにドラム缶が三千本以上入っているのが分かっているので、そういう明らかに有害なものはやっぱり全部掘削して掘り起こす。

そういう対策は二十億円ぐらいで済むんですよね。そういう提案を栗東市として、その委員会として提案しているんですけれども、県の方はそれをつぶしに来ていまして、県の対策案を強引にやろうとしたんですけれども、結局は、周辺の住民の同意が得られない、自治会の同意は得られないし、七つの自治会のうち一つしか同意が得られなかったし、議会でも、多分これは自民党と共産党が反対してちょっと通らない可能性が強いので、結局、県案についてはちょっと棚上げになっているんですけれども。

そのときに環境省が果たした役割は非常に悪い役割をやっていまして、要は、環境省がどうも全量撤去をやるなと、現地封じ込めやれと。これは土壌汚染対策法と同じスタンスでして、土壌汚染対策法も掘削除去をやめろと、できるだけ現地封じ込めとか土かぶせて終わりにしろと、それと同じことがやられていますね。

これは、四日市の日本最大の不法投棄、百六十万、百七十万立方メートルが不法で、全部足すと三百万立方メートル、巨大なごみの山ができているんですけれども。そのときも、当初、県は不法投棄の部分については全量撤去をしますという案を出したんですけれども、それに対して環境省は、聞くところによると、環境省が圧力を掛けて、結局むちゃくちゃひどい対策なんですけれども、土かぶせて雨水だけ処理する、それで終わりにしようという。

岐阜の、あと椿洞の産廃の不法投棄事件でも、これは市長が当初、全量撤去をやりますということの方針を打ち出していたんですけれども、環境省がいろいろ圧力を掛けて一部撤去で百億円という形で決着ということで、そういう意味でやっぱり今、県とか環境省が市町村に対して果たしている役割というのは決して余り好ましくないという状況だと思っております。

○川田龍平君 ありがとうございます。

岡山市の小鳥が丘団地では、平成十六年に岡山市の水道局による水道管入替えの工事のときに土壌汚染が発見されて、これまで揮発性の有機化合物であるトリクロロエチレンが最大で環境基準の二十七倍、ベンゼンが二十六倍検出されるほどの状況にあると。

このため、窓を閉めていても異臭によって眠れない人であったりとか、頭痛や鼻炎などに悩まされる人であったり、中には住宅ローンが残っているにもかかわらず引っ越しを余儀なくされた人もいると聞いているんですが。

この土壌からの揮発経由による摂取、また住宅地における土壌汚染の場合というのがどうなのかという、長期的に濃度が高くない水準の暴露環境の中での暮らし、健康被害を受ける場合も考えられますが、こうした低濃度の長期暴露による健康被害について、参考人の意見を、答えられる方に答えていただきたいと思うんですが。

○参考人(畑明郎君)

これは私の資料にも書いていますように、私も三回ほど現地に行きまして、住民にも頼まれまして、それで今裁判にもなっております。

それで、この団地ってちっちゃい四十戸足らずの団地なんですけれども、団地の入口というか、道に入ると、川田議員も行かれたんですかね、もうぷうんと変な油臭いにおいがするんですよ。それで、二十四時間それを吸っていまして、多分外出した方が気分がいい、家にいると気分が悪くなると。実際に何かいろいろ発疹とかできものができたりとか。

台所の下に物入れがあるんですけれども、その床がコンクリートを張っていないところが何か噴火口みたいになっていまして、ガスが噴き出してきているんですね、メタンガスとかいろんなガスが。それから、庭の土がぶわぶわになっているんです。非常に軟らかくなっているんです。下から噴き出してきて、一部黒っぽい油そのものが出てきて、十センチ掘りますともう真っ黒けの油まみれの土なんですよ。これは元々何か廃油のリサイクル業者でして、そのかすをまた豊島に持っていったというんです。豊島の産廃業者と何かセットだったらしいんですけれども。

そういうところで健康被害がある、実際に健康被害が起こって裁判を起こしているんですけれども、全く行政の方は、もう岡山市も県も取り合おうとしないと。基準もないと。土壌汚染の大気の基準はないんですよね。土壌の溶出量とか含有量しかない、地下水の基準しかありませんからね。そういう意味でやっぱり裁判に訴えられない、裁判やってもこれは勝てるかどうか分からないと。

もう日常的にずっと、それで、外へ引っ越したいけれども、その家はもう銀行の担保価値ゼロなんですよ。全然お金も貸してくれない、売れない、その家ももういろいろマスコミに出ていますから。そういう悲惨な状況になっているところがあります。だから、実際に人が住んでいるところで日常的にVOC揮発していきますから、そういう大変なところの問題が起こったところがあるんですけれども、それに今の土壌汚染対策法は全く役に立たないという意味で、大気の基準なんかも設定要ると思います。

ただ、さっきの豊洲の問題でも、これ、ベンゼン、シアン、水銀は蒸発するんですよね、常温でも。それの基準はないという、やっぱりそういう問題はあると思います。大気汚染防止法で少し大気の環境基準はあるものはあるんですけれどもね。土壌汚染についてはないということで、問題あると思っています。

以上です。

○川田龍平君 ありがとうございます。

それから、今、汚染原因者の分社化を内容とする、水俣病についてなんですけれども、分社化を内容とするこの与党法案というのは今国会に提出されているんですが、汚染者負担の原則が今度薄くなる傾向にあるという印象を持っていますが、この土壌汚染法とこの汚染者負担の原則についての参考人の御意見を伺いたいと思います。これも答えられる方で結構です。

○参考人(畑明郎君)

だから、この汚染者負担原則ですね、基本的には従来の公害法はそれで貫かれているんですけれども、特に土壌汚染については、農用地の土壌汚染防止法はイタイイタイ病を契機として制定されたんですけど、これは基本的には汚染原因者負担です。だから、神岡鉱山、三井金属が土壌復元費用を、これは国の法律があって少し減額されていますけど、基本的には企業負担、人体被害の補償に農業被害の補償すべて、だから五百億円近い金額を企業は支払っているんです。

それが水俣病の場合、僕はチッソは非常にけしからぬと思うんですけど、三井金属はやっぱり、財閥系企業とそうでない企業の違いか、世間体があるのか知らないですけど、やっぱりきちっと三井金属は、三井財閥の一員だったし、対応を取って原因者負担を貫いているし。

この土壌汚染対策法が元々できたときに、やっぱりその汚染者負担原則は全く貫かれない、土地所有者責任主義と言われていましたけどね。それで、汚染原因者がオーケーしたら所有者が請求できますよと言っていますけど、普通はオーケーしないです。汚染原因者イコール土地所有者だったら問題ないんですけど、汚染原因者は必ず逃げますから。

それをまた証明しようとするとやっぱり裁判しかないとか、そういういっぱい、カネボウでもこれ裁判起こっているんですよ、企業同士が裁判やっているという。

やっぱりそういう意味で、土壌汚染対策法はPPPは貫かれていないということで問題はあると思っています。

本日はこれにて散会いたします。

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/171/0065/17104140065005a.html

平成二十一年四月十四日(火曜日)

大阪市立大学大学院特任教授日本環境学会会長 畑 明郎君

本日の会議に付した案件

○土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付)

○委員長(有村治子君)

ただいまから環境委員会を開会いたします。

土壌汚染対策法の一部を改正する法律案を議題といたします。

○参考人(畑明郎君)

大阪市立大学の畑と申します。

資料としましては、昨年十一月に日弁連の機関誌の「自由と正義」という雑誌があるんですけれども、それに土壌汚染対策法の特集がありまして、それの巻頭論文を付けております。二番目には大塚先生も書かれていますので、また参考にしていただければと思います。

元々、私は七年前にここに、法律できるときの、制定のときの参考人で、大野参考人と私とあと二人の方だったんですけれども。そのときに、ちょうど五月だったんですけれども、四月ですから今、似た時期ですけれども、非常に問題はいっぱいあるということで、当時は一応民主党の福山議員の紹介でこれ参加したわけですけれども、十五項目ぐらい問題あるということで、中でも大きな問題点は、二番目の、この法律はやっぱり土壌汚染の事後対策法である、未然防止法ではないということです。

それから、地下水の汚染の防止の観点がほとんどないと。土は人間が動かさないと動かないんですけれども、地下水は勝手に動きますので、そこの防止の対策がこの法律では非常に問題があると。

それから、五番目の三条の調査対象ですね、これが一番問題なんですけれども、いわゆる水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設の廃止時、それも法律施行後の廃止時、さらに宅地等への転用する場合だけ、そういう形で非常に法対象を狭くしていると。それから、それ以外にも金属鉱山・製錬所、廃棄物処分場の跡地周辺、軍事基地等を対象外にしていることです。

それから七番目が、調査、対策を原則として汚染原因者でなく土地所有者等に義務付けている点です。

それから十番目が、対策は原則として覆土、つまり五十センチ以上の盛土でよしとする、土壌の浄化は特別な場合だと。これは保育園とか幼稚園とかそういう場合だけだという感じになっておりまして、この法律制定時から非常に問題があったと思っております。

とても土壌汚染問題の根本的解決につながる法律とは言えませんし、そればかりか、土壌汚染を覆土で隠ぺいし、言わば臭い物にふたをする、後世に負の遺産を残すことを合法化するざる法ではないかということで批判したわけです。

やはり法施行後五年、今六年ですけれども、たった現在、そのざる法性はますます明らかになったのではないかと思っております。

二番目のは、もう御存じのように、先ほど言われましたように、法対象が非常に、二%しかないとか、廃止工場の八割は調査を逃げている、つまり宅地等に用途を転用しないということで、ブラウンフィールド化している。

それから対策も二%しかないと。それから、四条の調査命令も、発動したのは五件。これは、環境省は課長会議の何か通達出していまして、一キロ以内ぐらいに直接水道の飲み水に使用している場合だけ発令しろ、それ以外発令するなというそういう通達を出しておりまして、結果的に五件しかないと。しかも、それは岩手県とか鳥取県とか、皆さん御存じの特定の知事がおられたときしか、県しか命令を出しておりません。そういうことで、非常に実効性の乏しいざる法となっていると思います。

それで、いわゆるこの法律自身は盛土、舗装等で摂取経路を遮断する対策で十分であると言っているんですけど、リスク管理といっておりますけど、汚染土壌が残っている限り半永久的に管理する必要があるわけですね。

特に問題なのは地下水の問題です。土壌が汚染されていますと、必ずそれに接触している地下水は汚染されます。その地下水は勝手に動きます。ということで、確かに直接都市部では飲み水にしていないんですけど、地下水によって汚染が拡散するという点で、その地下水のくみ上げ処理とか遮水壁で囲むとか幾つかの方法があるんですけど、一〇〇%水をカットすることは技術的には困難です。

幾らお金を掛けても困難です。ということで、こういうリスク管理には非常に問題があるということで、やはりリスクゼロ型の掘削除去の方が結果的には多く採用されているし、その方が私はいいと思っております。

当然それを掘削除去した汚染土壌については適正に処理することは当たり前のことでして、これは技術的に、最近、秋田とか川崎とか幾つかにその汚染土壌をきれいにするプラントもできておりますし、問題はコストですね、お金が掛かりますから。その負担をだれがするかという問題だと思っております。

それから三番目の、大野さんのおられる土環センターの調査によれば、いわゆる製造業だけじゃなくてサービス業も含めて九十三万か所ぐらい汚染地があるんではないかと推定されています。

これの調査費用が二兆円で、浄化費用が十一兆円で、合計十三兆円の土壌浄化ビジネスです。既に二〇〇七年でほぼ二千億円近い、年間二千億円の土壌浄化ビジネスになっております。二〇〇八年はちょっと景気の悪化で初めて落ち込むようですけど、それまではずっと右肩上がりで土壌浄化ビジネスの業界は成長しております。

それと、あと汚染地ですけど、基本的には東京、関東、近畿、中部の三大都市圏のいわゆるオールドエコノミーというか、そういう重化学工業の工場地帯のところに多いということです。

それから四番目は、私自身いろんな事件にかかわっているんですけど、基本的には市民、住民の依頼によってやってきたものが二十件以上あります。その中で法対象になったものは、この二十件のうちわずか三件です。

大阪のカネボウの中研の跡地、神戸の日本テルペン化学、川西の中央北地区、これは皮なめし工場です。ということで、大半が法施行前に廃止された工場、事業場や廃棄物処分場周辺の跡地です。ということで、法施行前に廃止された工場跡地、特に有害物質を取り扱っていた事業場をやっぱり法対象にする必要があるし、ドイツなんかでは廃棄物処分場の跡地周辺も法対象にしております。

あと、先ほど出ましたように、私はこの二番目の、?の大阪アメニティパークの、OAPの事件にかなり三年間ぐらいずっと住民に頼まれてかかわったんですけど、このときには土壌汚染対策法は全く役に立たなかったです。宅建業法でやっと三菱は対策とか調査をやったということになったわけですね。

それからあと、七番目以降、そこに滋賀県の例がありまして、私、滋賀県に住んでおりまして、有村委員長も滋賀県出身だそうなんですけど、守山、野洲とか信楽では、これは水道の飲み水の汚染が起こりました。

それから、住友大阪セメント、セメント工場もいろいろ問題あるんですけど、それから、今、滋賀県の知事が栗東の新幹線の駅止めましたけど、この産廃処分場の問題がもう一つありまして、そういう周辺で地下水汚染、土壌汚染が起こっております。

それから、このテルペン化学で、神戸の、非常に印象的だったんですけど、法対象になっているんですけど、法施行時に稼働していた施設では使っていた薬品だけの元素を、有害な元素を対象にしていまして、過去にあった施設の有害物質についてはこれは法対象にならないんだという解釈を神戸市、環境省がしておりまして、それは何かの間違いじゃないかと思ったんですけど、あくまで自主的調査だと。非常に法律自身を狭く運用していると。

いわゆるこういう土壌汚染というのは、一回汚染されますと十年、二十年、三十年、数十年間は蓄積します。そういう意味で、過去の汚染も考慮して調査、対策しないと意味がないと思うんですけど、非常に法律の運用が狭くなっている問題があると思っております。

それから、ここには書いていませんけど、武田薬品の神奈川の湘南工場の最近例知ったんですけど、これは工場の廃止は最近なんですけど、施設が法施行前に廃止されていた、だから法対象にならないと。神奈川県の条例でやっと対象になったという事例がございます。

あと、四日市の例のフェロシルト事件とか産廃処分場の問題とか、あと岐阜とかです。僕自身は、ずっとイタイイタイ病を起こした三井金属の神岡鉱山の排水・土壌汚染対策を四十年近くやっておりますけど、ここは一応今成功しましたけど、工場の下に汚染土壌が残っていまして、約九十トンぐらいカドミウムが残っているんですけど、完全に地下水くむまでに処理するには百年掛かると言われています。

そういう意味で、汚染土壌を残しますと非常に半永久的に処理コストが掛かるということです。結果的には取ってしまった方が安く上がる。これは産廃処分場でも一緒なんですけど、豊島とか青森、岩手のように全量撤去した方が後々ランニングコストというか排水処理とかいろんなリスク管理の費用が結果的には安く上がると思っております。

それから、皆さん御存じの築地市場の問題です。この問題につきまして、一応最近かかわっておりまして、もう御存じなので飛ばしますけど、これは面積的には日本最大の土壌汚染地になりますということで、一千億じゃなくて六百数十億円対策費が掛かる。

それも、二メートル土取って、汚染土壌は下に残ります。汚染地下水は半永久的にくみ上げて処理する、このコストがまた掛かります。そういう対策を東京都がやろうとしています。

今回の法律の件ですけど、僕は基本的にはやっぱりリスクゼロ型の掘削除去の土壌浄化対策の方がいいと思っていますし、盛土、封じ込め等は、こういう安易な対策は問題があると思っています。特に今回の法律はそういう点を、何か掘削除去を排して安易な対策、安上がりな対策を推進、推奨しようとしているということで問題があると思っています。

そういう意味で、東京都の条例とか滋賀県の条例のいわゆる一定規模以上の土地の改変、これは今回の法律には適用されているんですけど、問題はあとは、東京都、あと神奈川県横浜市、川崎市、大阪府等が採用しているんですけど、過去に有害物質を取り扱っていた工場、事業場については条例の対象にするということはやっぱり法律についてもやっていく必要があるんじゃないかと思っています。

それと、滋賀県の条例は、今回、環境省の委員会では全く取り上げられなかったんです。私は滋賀県に今住んでいるんですけど、一応、二〇〇七年に滋賀県の公害防止条例、一部を改正しまして、地下水汚染の未然防止、それから地下水汚染の早期発見と改善、法施行前に廃止された跡地を土壌調査の対象とするというこういう条例を定めて、もう施行しております。

こういうことをやっぱり全国の法律でもやってほしいなということです。やはり条例、要綱の方が進んでいると思いますし、進んだ条例、要綱を参考とした根本的な法改正をやっていただきたいと思っております。

終わりの部分はもう繰り返しになるんですけど、特に強調しますと、やはり法施行前、実際に僕が土壌汚染の問題にかかわっていると、ほとんどは法施行前の工場、事業場の跡地なんです。それも製造業だけじゃなくて、もちろんガソリンスタンドとかそういうサービス業なんかもあります。

そういう法施行前に有害物質を扱っていた工場跡地とか廃棄物処分場の跡地を法対象にする必要があるんじゃないかと思っております。これは日弁連の意見書でも提案されていますし、地方自治体、神奈川県とか先ほどの滋賀県とか東京都とか、条例ではそういうことを定めているところもあります。

それから、やっぱり土壌汚染の未然防止です。こういうことも今回全く入っていませんが、やはり長期的にはこれをやっておかないと、いったん汚染された土は、先ほど大野さん言われましたように、一〇〇%きれいにすることは技術的にはできません、多分幾らお金を掛けても。

そういう意味で、やっぱり汚染しないということが一番大事ですので、未然防止をやっていく必要がある。そのために、やっぱり操業中の工場、事業場についても滋賀県のように井戸を掘って調べる、常時監視するとかそういうことが大事ではないかと思っております。

そういう意味で、確かに今回の法改正は法対象を一定拡大するプラス面あるんですけれども、マイナス面もありまして、特に掘削除去を排するということは問題があるんじゃないかと思っています。

それと、築地市場の移転問題に関連しまして民主党が修正案を出しまして、衆議院で修正案が通ったようですけれども、いわゆる土壌汚染対策法施行以前の廃止工場、事業場であっても、公園、学校、市場等の、これは築地市場を完全に意識しているんですけれども、そういう公共施設等に利用する場合は法対象とするということが通ったことはそれなりに画期的だと思うんですけれども、私としてはやっぱりすべての施行前の有害物質を扱っていた廃止工場、事業場も法対象にすべきではないかと思っています。

そういう意味で、東京都環境条例とか滋賀県の条例とか、あと川崎市、横浜市、大阪府等の進んだ条例、要綱を参考にした抜本的な法改正を今後やっていただきたいと思っております。

あと、新聞記事を幾つか、朝日新聞とか、それから公明党さんの聖教新聞も頼まれまして、最近、三月に。これ百万か所ぐらい汚染用地がある、築地市場のことも書いてくれよということで少し写真とちょっとコメントが入っております。

それと、社民党の社会新報とか、赤旗とか東京新聞とか、あと毎日新聞とか朝日新聞等にも書いておりますし、あと、最後にちょっとありますように、中国の土壌汚染問題、最近中国は恐らく空気も水も土も食べ物も汚染されていまして、非常に問題がありまして、最近中国の土壌汚染のこともやっておりますので、また参考にしていただければと思っております。

○参考人(畑明郎君)

まず、附則三条につきましては、これはもう築地市場の移転問題で衆議院の川内議員なんかと私一緒にやっているんですけど、やはり法施行前の廃止工場、事業場をその法対象にしないという附則三条は取っ払うべきだと私は思っております。

それから、二番目の一定規模の問題ですけど、これはこれでそれなりに評価できるんですけど、ただ、規模だけでやっていいのかという問題があると思います。例えば、水質汚濁防止法の排水基準の適用の仕方なんですけど、有害物質を扱っている場合は排水量に関係ありません。

普通は排水量一日五十トン以上という場合に排水基準を掛けるんですけど、僕は以前京都市の公害の局におりましたけど、そのときには、有害物質を扱っている、それが出る、排水に出るところは排水量に関係なしに排水基準の規制を掛けております。

そういう意味で、やっぱり有害物質を扱っている工場、事業場については、規模についてはむしろ取っ払うべきだと私は思っております。

それから、民主党案の今回の、公共施設等に転用する場合に調査を義務付ける、これはこれでそれなりの意義は、築地市場の移転問題を法対象にするという意味で意義はあると思うんですけど、ただ、これだけではまだ問題があると思っています。

やはりさっき、何度も言うんですけど、過去に有害物質を扱っていた工場、事業場は基本的には汚染している可能性が強いですので、僕もいろいろ、大阪のUSJも住金の跡地なんですけど、あの場合なんかはほとんど工場の敷地内に産廃を埋めていたんです、それも大量に七十万トンという。それが今ジュラシック・パークという恐竜のパークになっているんですけど。

それで、過去に工場、事業場が工場敷地内に産廃を埋めたりとか、それから別に故意でなくても非意図的に液が漏れてしまった、それで床から、それから排水、例えばあとは排水溝です。必ず排水パイプというのは、時間がたちますと穴が空きます。だから、穴が空いて、そこから廃液が漏れてしまって汚染してしまう。

これは大学なんかでもそういう例はありますし、先ほどのカネボウの中央研究所なんかはほとんどその下水管の途中で液が漏れてしまって土壌汚染してしまったという例がありますので、そういう意味で、やっぱりその有害物質を扱っていた工場、事業場については汚染の危険が強いということで調査を義務付けるべきだと思っております。

○参考人(畑明郎君)

掘削除去の問題ですけど、いわゆる環境基準の設定の根拠なんですけど、よく行政とか企業は直ちに影響はないとかいう言い方するんですけど、元々環境基準等はどういう形で設定されたかといいますと、やはりイタイイタイ病とか水俣病のように非常に低濃度の有害物質を長期間暴露することによって被害が起こるわけです。そういう意味で、じわじわと来るものですから、目に見えてすぐ人が倒れるとかそういう急性中毒ではないんです。

そこを逆手に取って、影響はすぐないとか、出ていないとか、直ちに健康に影響はないという形ですぐ行政は逃げる場合が多いんですけど、やはり長期的な影響を考える必要があるということで、土壌の汚染とか地下水の汚染を残すということはやっぱり将来いろいろな問題が起こる可能性があるということで、掘削除去の方がいいと思いますし、それから費用対効果ですけど、これは時間スケールを考慮しないと駄目だと思うんですね。

例えば岩手県の例ですけど、旧松尾鉱山という硫黄鉱山があるんですけど、これ岩手県の方は御存じなんですけど、日本で一番大きい鉱山がありまして、いまだに酸性の水が出てくるんです。北上川を汚染するということで、非常にでっかい排水処理設備が造られています。これ半永久的に稼働しています。それを国とか岩手県は税金でやっているわけです。

そういうコストは莫大なコストになります。そういう意味で、青森・岩手県境の不法投棄のときに、当時の増田知事が、やはり長期的に見ると全量撤去した方が安上がりであると、この松尾鉱山の例を考慮して岩手県はそういう判断を取ったと聞いております。

そういう意味で、本当に、当面はそれは掘削除去はコストは掛かりますけど、長期的に見ると、そういう維持管理コストを考えるとそんなに高いものではないという場合もあるということです。

それから、覆土の問題ですけど、これは用途を非常に限定されます。例えば、通常、ビルなんかを建てる場合は基礎工事をやるわけです、くいを打ったりとかですね。下をかき混ぜますから、そういう工事をしたら、下に汚染土壌が残っているとその汚染土壌の対策も要りますし、五十センチぐらい覆土しても、これは豊洲の例ですけど、あそこは地下水位がほとんどゼロメートルのときがあるんですけど、土を多少上へ入れても、地下水が上昇してきて雨水と地下水が混ざり合ってまたその入れたきれいな土が再汚染される危険性が高いんです。

OAPでもこれは実際に起こったんですけれども、五年ぐらいでもう起こっちゃったんです。ということで、その五十センチぐらいの覆土では将来的には安全な対策にならないし、地下は触れなくなると、地下の倉庫とか地下の構造物を造れなくなる、造りにくくなるという問題はあります。

OAPにつきましてはどうするかといいますと、五十年後建て替えるときにやりますということで三菱は説明している。当面は、二メートル土入れ替えて、地下水はくみ上げて今延々と処理しているんです、コストを掛けて。取りあえずそういう、これは暫定的な対策だと私は思っております。恒久対策はやはりきれいにするということが大事じゃないかと思います。

○参考人(畑明郎君)

今、大塚先生言われましたように、これは廃棄物の問題と一緒でして、廃棄物処理法上いろんなマニフェストとかやっておりますけど、やはり不法投棄はなくなっておりませんし、僕自身も滋賀県の栗東とか四日市の日本最大の不法投棄の大矢知の問題にもかかわっているんですけど、これ同じことが起こり得ると思います。法律で幾ら汚染土壌のマニフェストを定めてフォローしたとしても、やはり限界はあると思います。

そういう意味で、やはりもう少し排出者責任をどう担保していくかという、これは廃棄物も一緒ですけど、取っていく必要あると思います。

これは残土についても一緒でして、残土も結構怪しいものがありまして、僕は汚染土壌も残土も廃棄物扱いというか、廃棄物処理法の対象にすべきだと思います。そういう意味で、もちろん廃棄物処理法ももっと強化しないと駄目なんですけど、強化した上で汚染土壌と残土等を管理していく。

最近でも残土に関連して、石原産業のフェロシルト事件というのがありましたけど、こういうことはついこの間も起こったばかりですよね。あれ、フェロシルトの回収に五百億円掛かるんですよ、これ石原産業が負担して、三年間赤字決算なんです。やっぱりいったんそういう不法投棄しますと非常にコストが掛かるという問題はありますので、この辺は、せっかく法律作ったんですから、きちっとそれは運用というか施行していってほしいなと思っております。

○参考人(畑明郎君)

これは日経新聞等でも拝見しましたけど、この環境債務ということをこういう企業の会計の中に入れていくことについては大賛成ですし、ストック型汚染と僕らは言っているんですけど、土壌汚染と産業廃棄物の問題というのがやっぱり現在はかなり先送りされていると。

言わば臭いものにふたをしてわざと調査しないとか、調査してもできるだけ安価な対策で終わらせて、将来世代にやっぱり負の遺産を送っているところがあると思いますので、やっぱり早めにそういう資産計上していくことはいいことだと思っていますし、非常に面白いのは、上場企業で一番環境債務たくさん計上しているのはOAP事件を起こした三菱マテリアルです。

それと、僕はイタイイタイ病のことをずっとやっているんですけど、結局、イタイイタイ病の場合、公害を出せば結果的に高く付いた例なんですけど、ほぼ掛かった費用が六百億円以上掛かっております。もちろん、死んだ人は、補償を出していますけど、帰ってこないということで、そういう絶対的な損失があるんですけど、経済的な損失という意味で六百億円以上掛かっています。やっとその汚染された農地の復元が来年ぐらいに終わります。

結局ほぼ四十年ぐらい掛かって、最近、三井金属の神岡の社長は朝日新聞に「私の視点」で書いていましたけど、結局四十年掛かって解決したと。そして、住民と企業が信頼関係ができたということで、結局、百億円の公害防止投資を事件が起こる前にやっておけば六百億円の被害は起こらなかったわけです。

結局、公害を出せば、後で非常に社会的コストも企業も負担が重くなるということで、やはり事前にそういう環境債務を計上して対処していくことが今後大事になるんじゃないかと思っております。

○市田忠義君 日本共産党の市田です。

畑参考人にお聞きいたします。

陳述の中でもお述べになりましたが、畑参考人は、リスクゼロ型の掘削除去等の土壌浄化対策、これを排して盛土や封じ込めなどの安易な対策の推奨に今度の法改正がなりかねないと、そう指摘をされています。

私も、今回の改正案で掘削除去の偏重ということが強調されて、現行の指定区域を要措置区域と要届出区域に分類をして、知事が技術的基準に基づいて指示する制度を新たに盛り込んでいると、これが掘削除去の抑制につながるのではないかという懸念をしております。

私事ですが、私は築地に四年前に住んでいまして、今、豊洲に住むという皮肉な、豊洲への移転には私は反対でありますけれども。

畑参考人は、東京ガスの豊洲工場跡地問題あるいは大阪アメニティパークなど多くの土壌・地下水汚染事例にかかわってこられたわけですが、先ほどもお述べになりましたけれども、このリスクゼロ型の掘削除去を抑制して覆土や封じ込めなどのリスク管理型を普及するということについて改めてもう少し詳しくお伺いしたいのと、若干他の参考人の方からも出されたことなんですが、掘削除去というのはかえって汚染地域が広がって汚染の拡大につながるのではないかという考え方についてどうお考えかと。

コスト問題はよく分かりました。中長期的に見れば、中途半端な処理はかえってお金が掛かるというのはよく分かりましたが、今の点について御意見をお伺いしたいと思います。

○参考人(畑明郎君)

確かに、今回の形質変更届管理区域、それから要措置区域ということで、従来の指定区域を二種類に分けて、結局対策を緩める。そして、掘削除去をできるだけやらさないという方向になるおそれは十分あると思っております。

それで、リスク管理という、これは言葉はいいんですけれども、元々この環境リスク論というのはどこから来たかといいますと、アメリカから来たものでして、これBSE問題が一番典型なんですけれども、いわゆる全頭検査なんか要らない、百万人に一人しかBSEにならないんだ、全頭検査のコストは無駄だと。

要は、アメリカの場合はリスクとベネフィットを比較してベネフィットの方が大きければリスクはある程度我慢すると。みんな飛行機とか自動車は交通事故の可能性があるけれども乗るでしょう、ベネフィットがあるから乗るでしょう、環境も一緒ですという形で、こういうことを中西準子なんかは言っているんですけれども、経産省もそういうスタンスなんですけれども、これは僕は全く間違っていると思います。

基本的には、僕はやっぱりEUが取っている予防原則、これは朝日新聞の知恵蔵に環境リスク論とEUの予防原則を比較して書いたことがあるんですけれども、やはり、今EUが進めているRoHS規制とかREACH規制という化学物質の規制は、言わばカドミウムとか水銀とか危ないものはもう製品に入れていかない、工業製品に入らなければできた廃棄物、廃製品も危ないものが入っていないということです。

鉛とか先ほどのカドミウム、水銀など、基本的には六物質に対してはもうやれている。日本のメーカーもEUに輸出はそれができている。自動車とか電気製品を輸出していますから、対応できるんです。

更にもっと、三万種類というすべての工業製品、化学物質に対して規制を掛けようとすると、従来は医薬品と同じように、医薬品だけが安全を証明しなければ販売できなかったんですけれども、すべての工業製品についてメーカーが安全を証明する義務を持たせるという、そういうREACH規制は今もうヨーロッパで始まっています。順次強化されていきますけれども。そういう動きがあります。

それから、やっぱりリスク管理というのは問題ありますし、本当にリスク管理できないんですよね。土壌は確かに人が動かさなければ動かないんですけれども、地下水は勝手に動きますから、これはどこへ行くか分からないということで、何か法案にもちょっとありましたように、海辺の埋立地はいいんだと、汚染されていても。これはもう論外でして、やっぱり廃棄物処分場は山の中に造るか海に埋めているかどっちかなんですけれども、山の場合はもちろん排水は河川の上流に入ってきますし、海の場合もやはり、大阪湾のフェニックスとかありますけれども、東京湾の埋め立てていますけれども、やはり海の汚染を起こします。

完全にその汚染水を海に流さないことはできません。今、遮水していますけれども、あれは堤防だけ遮水していまして底は抜けていますので、必ず汚染が海に広がります。それで魚の汚染も起こりますし、そういう意味で問題があるということです。

それと、確かに掘削除去した土地をどう処理するかというのはもちろん問題なんですけれども、僕のかかわった京都府の日本最大のクレー射撃場、これは麻生首相が好きらしいんですけれども、要するに鉛の散弾、これを撃つんですよ。それで皿を割るらしいんですけれども。当然鉛の散弾がそこへ散らばって、クレー射撃場の中が鉛で土が全部汚染されちゃったんです。

その土、今京都府立の施設なんですけれども、京都府は十億円以上掛けて全部、秋田県の小坂にあるんですけれども、土壌処理施設で土をきれいにしてまた戻す、そういうことをちゃんとやっているんです。

そういう意味で、それは搬出土壌の処理の仕方、適正な処理をやっぱりどう担保するかという問題でして、これは産廃と一緒でして、ただ今の現状からいくともちろん産廃と同じように汚染土壌がどこへ行っているか分からぬという問題は起こり得ると思いますので、それは十分注意しながらやっていくしかないと思っております。ただ、技術的にはできると思います。

○参考人(畑明郎君)

だから、今回のもちろん一定規模以上の、多分三千平米ぐらいになると聞いておりますけれども、それはもちろん改善、今の法律の、ざる法のざるを少し目を埋める、目を小さくするということにはなると思いますけれども、完全にざるは目が埋まった状態ではないと思っております。

やはり法施行前の有害物質を扱っていた工場、事業場、これは水質汚濁防止法の特定施設以外にもいっぱい出ていますので、やっぱり有害物質を例えば運搬とか保管したところでも汚染は起こっていますので、それから交通機関とかそういうところなんかでも起こっていますので、やっぱり過去のこれは負の遺産だと。製造業の当初負の遺産という言葉が言われたんですけれども、土壌汚染は。過去の負の遺産をいつかの時点で一掃するためには、きちっとまずはやっぱり調査をすべきであると。

もちろん一〇〇%の工場が全部汚染されているとは僕は言いませんし、多分半分ぐらいだろうという土環センターの推定なんかもありますけれども、やっぱりやってみないと分かりませんから、調査はまずちゃんとすべきである。

これはカドミウム汚染米と一緒でして、ついちょっと前、一九九八年ぐらいに、五十ヘクタール単位にワンポイントでじゅうたん的に米を全部調査したら、またいっぱい準汚染米が出てきたという問題がありました。そういう意味で、やっぱり危ない可能性のある工場、事業場については調査を法的に義務付けてしていくべきであると。

あと、対策はどうするかというのは、やっぱりケース・バイ・ケースになると思いますけれども。

○参考人(畑明郎君)

私は元々の出身が京大の工学部の金属でして、それでずっと金属にこだわってやっているんですけど、金属というのは、確かに人間生活とかいろんな経済に役立っているんですけど、プラス面とマイナス面があって、金なんかは全く毒性がないんですけど、金以外の金属はほとんど何らかの毒性はあります。鉄なんかもたくさん取ったらやっぱり問題なんですけど。

確かに、それで必須金属で見ましても、多過ぎても少な過ぎても駄目なんですね。これは、生物は人間も含めて海から生まれた関係で海の中のやっぱり金属の濃度というのが影響しているんですけど、そういう意味で、例えばカドミウムとか水銀とか鉛とかは元々生物とか人間が利用しなかったんです。カルシウムとか鉄とか銅とか、こういうものは生物が利用したのでこれは必須金属になっているんですけど、全く利用しない不要な金属というのがあるんです。

そういうものの典型的なものが水銀であり、カドミウムであり、鉛とか六価クロムとか、そういう非常に有害な重金属なんです。そういうものはやっぱり基本的に、水銀は水俣病を起こしましたし、カドミウムはイタイイタイ病を起こしたと。鉛はもう古来からある毒物なんですけどね。これはもうギリシャ・ローマ時代からいろいろ毒ありますし、砒素なんかもそうですけど。

そういう明らかに人体に有害と分かっている金属についてはできるだけ使っていかないようにしようと、特に工業製品に使っていかないと。例えば、水銀なんかかて、昔はいろいろ、おしろいとかそれから不老長寿の薬とか、多分早く死んだと思うんですけど、そういうものに使われていたぐらいなんですけど。

それらは、明らかにやっぱり有害なものはできるだけ減らしていこうという意味で、僕の書いた本にはいろいろ書いてあるんですけど、やっぱりEUは、ヨーロッパが進めているこういう、元々これは北欧とかスウェーデンの方から始まったんですけど、有害な金属をやっぱり規制していく、工業製品には使っていかないと。そうすると、やっぱり安全な工業製品なので、後、環境汚染も少ないし、廃棄物についても処理、リサイクルしやすくなる。根本的にはそれやらないと。

それで、金属というのは基本的にはなくならない、地球上からなくならないんです。量は常に一定なんです。全部地下資源にあった分ですから、鉄はさびて酸化鉄になりますけど、鉄そのものの量は、地球上の存在量は変わらないです。隕鉄が降ってきて、その分は鉄が増えたかも分からないですけど。そういう意味で、絶対、金属はどこに行っても形変えるだけで、なくならないんですよ。

だから、有害な金属というのは、一回使うとどこかに行っちゃうんです。例えば、水銀でも今、石炭火力発電、石炭の中、少し水銀入っているんですけど、豊洲も石炭からガス造っていましたので水銀汚染あるんですけどね。そういうのは、火力発電は飛んでいるんですよ。アメリカなんかでは一番多いんですよ。中国からも今、水銀が飛んでいるという話もありますし。

そういう意味で、やっぱり危ないものが入っているものはできるだけ削減しよう、減らしていこうと。一遍にゼロにはできませんから。そういう動きというのはヨーロッパを中心に今始まっていますので、やっぱり日本も余りアメリカに追従するんじゃなくて、さっきのリスク論ですね、リスクとベネフィットを比較して、少々のリスクは我慢しろというんじゃなくて、やっぱり予防原則というか、安全なものにしていく、すべての消費するものとか物を、物資をですね。これは食べ物も含めてだと思いますけどね。

例えば農薬なんかも、結構昔は米にも水銀の農薬とか、それから今でも果樹、リンゴとかああいうものは砒素、鉛系の農薬なんかも使われていましたし、シロアリの駆除剤はあの和歌山のカレー事件で砒素が、亜砒酸が使われていましたし、そういうのがまだ使われているんですよね。そういうものをやっぱりどんどん減らしていくか代替のものに替えていく。

例えばカドミウムについては、昔はニッカド電池、まあ今も使われているんですけど、カドミウムはやっぱり問題があるということでだんだんリチウムイオン電池に切り替わっていっていますし、そういう代替のものがあるものについては替えていく。

ただ、自動車の鉛バッテリーは今代替はないんですよね。だから、リチウムイオン電池で自動車搭載型というのはまだ十分実用化されていませんので、そうなれば鉛バッテリーも使わなくて済むというようなことになると思います。

以上です。

○参考人(畑明郎君)

一番いい例はイタイイタイ病だと思うんですけど、先ほども少し紹介しましたけど。

僕は、だから、三井金属については評価しているんですけど。結局、カドミウムの排出量をほぼ四十年間で十分の一以下にしまして、神通川のカドミウムの水質は鉱山の上流も下流もほぼ一緒になったと。

もちろん、ゼロエミッション、ゼロ排出にはならないですね。ゼロにはできないんですけど、少しは出るんですけど。それで、ほぼ無視できるぐらいの濃度になって、自然界レベルになって神通川は清流に戻って、下流の農地も復元田ということで、千ヘクタールぐらい復元して、数百億円の費用が掛かったんですけど、来年終わると。また汚染物質流したらまた再汚染されますから、これも一種の未然防止だと思うんですけど。

それで、三井金属つぶれたかといいますと、決してつぶれていませんね。今、三井金属は先ほど言いました鉛の、自動車のバッテリーの日本最大のリサイクル工場になっているんです、神岡鉱山が。今、神岡鉱山は、鉱石は掘っていませんけど、自動車のバッテリーを回収して、それをまた鉛にして、自動車のバッテリーは非常にシンプルな製品でして、プラスチックの箱に鉛の電極が入っているだけです。

あと硫酸が入っていまして、まあ硫酸は処理したらいいので、プラスチックと鉛はまた再利用できるんです。あとそれ以外にも三井金属は、皆さん持っている携帯電話の中の銅の薄い箔というんですけれども、回路に使うんですけれども、これの世界トップシェアなんですよ。最近ちょっと何か経営苦しいようですけれども、それでも倒産はしていないし、神岡鉱山も操業を続けながらちゃんとそれなりの利益を出して、経済と環境の両立というのができたわけですね。

それで、この前、朝日新聞にも神岡の、まあ三井の取締役ですけれども、神岡の社長は「私の視点」に、今四十年たって成功したと、対策は。

これは、参議院の議員やられた近藤忠孝イタイイタイ病の弁護団長がNHKの「その時歴史が動いた」にも出ておられましたけれども、弁護団も被害者も企業を評価しているんですね、今。一応企業、経済活動と、上流の神岡鉱山は操業を続けています、工場。鉛、亜鉛造っているんですけれども。しかし、それで下流の農業も両立するということで、やっぱり経済と環境の両立はやればできるんだと。

アジアの問題ですけれども、一応このアジアの土壌汚染で私、最近、韓国とか台湾とか中国の調査やっているんですけれども、特に中国は皆さん御存じのようにひどい状況でして、僕は主に南の方の広東省とか湖南省の鉱山を見に行ったんですけれども、ほとんど排水は垂れ流し状態です。

もう鉄分を、真っ赤な水がそのまま垂れ流されて、谷間は全部泥の海になっていると。下流にがんの村が幾つかできていると。がんの原因もよく分からないんですよね、砒素なのか。多分、砒素でがんになっていると僕は思うんですけれども。あと、カドミウムによってイタイイタイ病みたいな患者も出ていまして。

そこの省の研究所の人がいろいろ調べていまして、その人に調査、案内してもらって、うちの中国の留学生がガイドしてくれたんですけれどもね。それで、日本にも一応中国の研究者を呼びまして、それで日本の富山とかイタイイタイ病の視察もやってもらいまして、これはテレビとか毎日新聞なんかに紹介されたんですけれども。

それで、復元の現場なんかも見せたんですけれども、それをそのまま中国に持っていくのは無理ですね。中国にそんなお金がないとか。やはり、日本の経験を生かしてほしいんですけれども、このままいくと中国は環境よりも経済成長優先でいっていますから、何か行くところまで行かないと反省しないのかなという気はあります。

だから、日本としては、やっぱりできるだけ日本の経験を知らせて、こういう解決の仕方をしたんだということでそれを紹介して、それを中国側がどうやって自分でやっていくかという、そのときに技術援助とか経済援助できることはやっぱり日本がやっていくべきだと思っております。

以上です。

○荒井広幸君 ありがとうございました。

○川田龍平君 川田龍平です。

土壌汚染対策法を始め環境関係法は市町村の役割が重要だと考えていますが、現実に地域で土壌汚染の問題が生じた場合に市区町村が住民への汚染状況の説明や緊急的な対応を行うことになると思いますが、環境省と都道府県、それから市区町村の相互に補完的な体制を整える必要があるかどうか、その点でこの法律が十分かどうかということ、あるいは課題があると考えているかどうかを参考人にお聞きしたいと思います。各参考人、お願いします。

○参考人(畑明郎君)

難しい問題なんですけれども、一応二つの事例で紹介したいと思いますけれども。

一つは、滋賀県の栗東の産廃問題ですけれども。栗東市は住民も含めて、僕はほとんど行政からは委員に呼ばれないんですけれども、珍しく栗東市の調査委員には住民推薦で入っていまして、それで栗東市としていろんな対策案の意見を出しているんですけれども。

それに対して滋賀県は、今、嘉田知事なんですけれども、嘉田知事は有名なんですけれども、新幹線の駅は止めたんですけれども、それからダムもある程度止めようとしているんですけれども、この産廃問題についてはからっきし駄目でして、今、栗東市とか周辺の住民の反発を食らっていまして、要は住民はやっぱり全量撤去を要求しているんですよね。確かに僕らも全量撤去が一番望ましいんですけれども、コスト的に二百数十億掛かるので無理なので。

ただ、県が考えている案は、要するに遮水壁で、ソイルセメントの遮水壁で囲って水をくみ上げて処理して産廃を残そうという、そういう案で四十五億円なんですけれどもね。僕らはそれよりも安い方法で効果的な対策ができますということで、底の粘土層が破壊されているんですけれども、その粘土層の修復と、明らかにドラム缶が三千本以上入っているのが分かっているので、そういう明らかに有害なものはやっぱり全部掘削して掘り起こす。

そういう対策は二十億円ぐらいで済むんですよね。そういう提案を栗東市として、その委員会として提案しているんですけれども、県の方はそれをつぶしに来ていまして、県の対策案を強引にやろうとしたんですけれども、結局は、周辺の住民の同意が得られない、自治会の同意は得られないし、七つの自治会のうち一つしか同意が得られなかったし、議会でも、多分これは自民党と共産党が反対してちょっと通らない可能性が強いので、結局、県案についてはちょっと棚上げになっているんですけれども。

そのときに環境省が果たした役割は非常に悪い役割をやっていまして、要は、環境省がどうも全量撤去をやるなと、現地封じ込めやれと。これは土壌汚染対策法と同じスタンスでして、土壌汚染対策法も掘削除去をやめろと、できるだけ現地封じ込めとか土かぶせて終わりにしろと、それと同じことがやられていますね。

これは、四日市の日本最大の不法投棄、百六十万、百七十万立方メートルが不法で、全部足すと三百万立方メートル、巨大なごみの山ができているんですけれども。そのときも、当初、県は不法投棄の部分については全量撤去をしますという案を出したんですけれども、それに対して環境省は、聞くところによると、環境省が圧力を掛けて、結局むちゃくちゃひどい対策なんですけれども、土かぶせて雨水だけ処理する、それで終わりにしようという。

岐阜の、あと椿洞の産廃の不法投棄事件でも、これは市長が当初、全量撤去をやりますということの方針を打ち出していたんですけれども、環境省がいろいろ圧力を掛けて一部撤去で百億円という形で決着ということで、そういう意味でやっぱり今、県とか環境省が市町村に対して果たしている役割というのは決して余り好ましくないという状況だと思っております。

○川田龍平君 ありがとうございます。

岡山市の小鳥が丘団地では、平成十六年に岡山市の水道局による水道管入替えの工事のときに土壌汚染が発見されて、これまで揮発性の有機化合物であるトリクロロエチレンが最大で環境基準の二十七倍、ベンゼンが二十六倍検出されるほどの状況にあると。

このため、窓を閉めていても異臭によって眠れない人であったりとか、頭痛や鼻炎などに悩まされる人であったり、中には住宅ローンが残っているにもかかわらず引っ越しを余儀なくされた人もいると聞いているんですが。

この土壌からの揮発経由による摂取、また住宅地における土壌汚染の場合というのがどうなのかという、長期的に濃度が高くない水準の暴露環境の中での暮らし、健康被害を受ける場合も考えられますが、こうした低濃度の長期暴露による健康被害について、参考人の意見を、答えられる方に答えていただきたいと思うんですが。

○参考人(畑明郎君)

これは私の資料にも書いていますように、私も三回ほど現地に行きまして、住民にも頼まれまして、それで今裁判にもなっております。

それで、この団地ってちっちゃい四十戸足らずの団地なんですけれども、団地の入口というか、道に入ると、川田議員も行かれたんですかね、もうぷうんと変な油臭いにおいがするんですよ。それで、二十四時間それを吸っていまして、多分外出した方が気分がいい、家にいると気分が悪くなると。実際に何かいろいろ発疹とかできものができたりとか。

台所の下に物入れがあるんですけれども、その床がコンクリートを張っていないところが何か噴火口みたいになっていまして、ガスが噴き出してきているんですね、メタンガスとかいろんなガスが。それから、庭の土がぶわぶわになっているんです。非常に軟らかくなっているんです。下から噴き出してきて、一部黒っぽい油そのものが出てきて、十センチ掘りますともう真っ黒けの油まみれの土なんですよ。これは元々何か廃油のリサイクル業者でして、そのかすをまた豊島に持っていったというんです。豊島の産廃業者と何かセットだったらしいんですけれども。

そういうところで健康被害がある、実際に健康被害が起こって裁判を起こしているんですけれども、全く行政の方は、もう岡山市も県も取り合おうとしないと。基準もないと。土壌汚染の大気の基準はないんですよね。土壌の溶出量とか含有量しかない、地下水の基準しかありませんからね。そういう意味でやっぱり裁判に訴えられない、裁判やってもこれは勝てるかどうか分からないと。

もう日常的にずっと、それで、外へ引っ越したいけれども、その家はもう銀行の担保価値ゼロなんですよ。全然お金も貸してくれない、売れない、その家ももういろいろマスコミに出ていますから。そういう悲惨な状況になっているところがあります。だから、実際に人が住んでいるところで日常的にVOC揮発していきますから、そういう大変なところの問題が起こったところがあるんですけれども、それに今の土壌汚染対策法は全く役に立たないという意味で、大気の基準なんかも設定要ると思います。

ただ、さっきの豊洲の問題でも、これ、ベンゼン、シアン、水銀は蒸発するんですよね、常温でも。それの基準はないという、やっぱりそういう問題はあると思います。大気汚染防止法で少し大気の環境基準はあるものはあるんですけれどもね。土壌汚染についてはないということで、問題あると思っています。

以上です。

○川田龍平君 ありがとうございます。

それから、今、汚染原因者の分社化を内容とする、水俣病についてなんですけれども、分社化を内容とするこの与党法案というのは今国会に提出されているんですが、汚染者負担の原則が今度薄くなる傾向にあるという印象を持っていますが、この土壌汚染法とこの汚染者負担の原則についての参考人の御意見を伺いたいと思います。これも答えられる方で結構です。

○参考人(畑明郎君)

だから、この汚染者負担原則ですね、基本的には従来の公害法はそれで貫かれているんですけれども、特に土壌汚染については、農用地の土壌汚染防止法はイタイイタイ病を契機として制定されたんですけど、これは基本的には汚染原因者負担です。だから、神岡鉱山、三井金属が土壌復元費用を、これは国の法律があって少し減額されていますけど、基本的には企業負担、人体被害の補償に農業被害の補償すべて、だから五百億円近い金額を企業は支払っているんです。

それが水俣病の場合、僕はチッソは非常にけしからぬと思うんですけど、三井金属はやっぱり、財閥系企業とそうでない企業の違いか、世間体があるのか知らないですけど、やっぱりきちっと三井金属は、三井財閥の一員だったし、対応を取って原因者負担を貫いているし。

この土壌汚染対策法が元々できたときに、やっぱりその汚染者負担原則は全く貫かれない、土地所有者責任主義と言われていましたけどね。それで、汚染原因者がオーケーしたら所有者が請求できますよと言っていますけど、普通はオーケーしないです。汚染原因者イコール土地所有者だったら問題ないんですけど、汚染原因者は必ず逃げますから。

それをまた証明しようとするとやっぱり裁判しかないとか、そういういっぱい、カネボウでもこれ裁判起こっているんですよ、企業同士が裁判やっているという。

やっぱりそういう意味で、土壌汚染対策法はPPPは貫かれていないということで問題はあると思っています。

本日はこれにて散会いたします。

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/171/0065/17104140065005a.html

2009年11月19日

汚染土壌処理業の許可の申請の手続について

環水大土発第091104003号

平成2 1 年1 1 月4 日

都道府県・政令市土壌環境保全担当部局長あて

環境省水・大気環境局土壌環境課長

汚染土壌処理業の許可の申請の手続について

土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21 年法律第23 号。以下「改正法」とい

う。)により創設された汚染土壌処理業の許可の申請は、改正法附則第2条の規定に基づ

き、改正法の施行の前においても、改正法第22 条第2項の規定の例により行うことがで

きることとされているところ、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定め

る政令(平成21 年政令第245 号)により、附則第2条の規定の施行日は、平成21 年10

月23 日とされたところである。

また、当該手続を行うために必要となる申請書の様式及び記載事項並びに添付書類及

び図面のほか、汚染土壌処理業の許可の基準、汚染土壌の処理に関する基準等を定める

汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令(以下「省令」という。)を、平成21

年10 月22 日に制定し、公布したところである。

改正法による改正後の土壌汚染対策法(以下「法」という。)の体系的な解説は、後日、

施行通知により示す予定であるが、省令の公布に併せ、申請書記載事項並びに添付書類

及び図面について申請者並びに都道府県及び政令市が参考とすべき事項を下記のとおり