2009年11月08日

新潟水俣病のあらましBK

新潟水俣病のあらまし

http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/00aramasi.pdf

新潟水俣病のあらまし目次

はじめに 1

序章水俣病の概要

1 水俣病とは 4

2 高度経済成長の裏側で 4

3 被害者の活動と補償、救済 4

第1章阿賀野川と人々の暮らし

1 阿賀野川 5

2 流域の人々の暮らし 5

3 阿賀野川と人々の結びつきの変化 6

第2章水俣病の発生と経過

1 熊本での患者発生と公式発見 7

2 水俣病の原因究明 8

3 新潟水俣病の発生 9

4 新潟水俣病の原因究明 11

5 政府統一見解の発表 12

第3章水俣病の被害

1 被害者の発生状況 13

2 水俣病発生の仕組 13

3 水俣病の症状 17

4 身体上の不自由さと職業への影響 18

5 水俣病による社会的被害 18

6 漁業への影響 19

第4章救済を求めた被害者の活動(水俣病訴訟)

1 新潟水俣病第1次訴訟 22

2 補償協定の締結 23

3 新潟水俣病第2次訴訟 24

4 熊本水俣病に関する裁判 25

第5章水俣病問題の政治的解決

1 早期解決に向けた被害者の活動 26

2 政府・与党3党による政治解決 26

3 解決協定の締結 27

第6章被害者の救済対策

1 発生当初における被害者救済 28

2 水俣病の認定制度(法律による救済) 28

3 水俣病総合対策事業 30

第7章地域の再生・振興 −水俣病の教訓を生かす取組−

1 被害者の取組 32

2 教訓を伝える事業 33

第8章2003年以降の新たな動き

1 水俣病関西訴訟最高裁判決 34

2 環境省の「今後の水俣病対策について」 34

3 ふるさとの環境づくり宣言 35

4 新潟水俣病40年記念事業 36

5 水俣病公式確認50年事業 36

6 環境と人間のふれあい館5周年記念事業 36

7 新潟水俣病問題に係わる懇談会 37

8 新たな取組み 37

おわりに 38

資 料 編

語り部書き起こし 39

新潟水俣病関係年表 43

参考文献 52

序章 水俣病の概要

1 水俣病とは.

水俣病は、メチル水銀化合物に汚染された魚介類を長期間、たくさん食べることによって起き

る中毒性の神経系疾患です。発生源は化学工場で、工場排水に含まれていたメチル水銀が海や川

に流れ出し、魚などに蓄積していきました。

水銀は、蛍光灯や体温計など身近なところで使用されているものもありますが、メチル水銀は

毒性が強く、血液により脳に運ばれ、やがて人体に著しい障害を与えます。また、母親が妊娠中

にメチル水銀を体内に取り込んだことにより、胎児の脳に障害を与え、いわゆる胎児性水俣病を

発生することもあります。

水俣病の主な症状としては、手足の感覚障害をはじめ、運動失調、平衡機能障害、求心性視野

狭窄、聴力障害などが上げられます。(症状等の詳細はP17参照)

最初に水俣病の発生が確認されたのは1956(昭和31)年で、熊本県の水俣湾周辺で発生した

ことにより「水俣病」という病名が付けられました。新潟県では、1965(昭和40)年に阿賀野

川流域で発生が確認されました。

2 高度経済成長の裏側で.

1950年代後半から60年代にかけて、重化学工業化が推進され、経済が高度成長を遂げる過程

において、工場から排出される有害物質により水や大気などが汚染され、健康への深刻な被害を

及ぼす産業公害が日本各地で頻発しました。

熊本と新潟で発生した水俣病は、四日市ぜんそく、富山のイタイイタイ病と合わせて、いわゆ

る日本の四大公害と呼ばれています。この頃の公害の典型は、企業が加害者となり住民に被害を

与えたもので、経済発展に伴って生じたひずみとも言われます。

生産性を優先させた企業活動によって引き起こされた水俣病は、環境の破壊と健康への被害を

もたらしたとともに、地域社会にも深刻な影響を及ぼし、歴史上まれに見る悲惨な公害として、

その恐ろしさを世界中に知らせました。

このような公害問題の発生を契機として、行政や企業は、緊急の課題として公害対策に取り組

みました。

3 被害者の活動と補償、救済.

新潟水俣病では、被害者が救済を求め、原因企業の昭和電工(株)や国を相手取って、訴訟(新

潟水俣病第1次訴訟、同第2次訴訟)を提起し、損害賠償を求めました。熊本でも同様の訴訟が

数多く提起されました。

第1次訴訟については、1971(昭和46)年に原告勝訴で結審しましたが、第2次訴訟では判

決が確定せず、裁判が長期化する中、水俣病問題の早期解決のため、与党3党から最終解決案が

示され、この内容を踏まえ、1995(平成7)年に被害者団体と昭和電工との間で解決協定が締

結されました。

この間、1969(昭和44)年に法律に基づく認定制度が発足し、認定患者には補償協定に基づ

いて昭和電工から医療費や補償費が支給されています。また、認定はされないものの、水俣病に

もみられる症状を有する被害者に対して、国の水俣病総合対策医療事業に基づき県から療養費な

どが支給されています。

第1章 阿賀野川と人々の暮らし

1 阿賀野川.

阿賀野川は、その源流を栃木、福島県境の荒海山に発し、福島県内で猪苗代湖

から流下する日橋川や尾瀬沼を水源とする只見川を合流して渓谷を西流し、新潟

県に入ってからは早出川などを合流して平野部を流れ、新潟市で日本海に注いで

います。

福島県側では「阿賀川」と呼ばれている阿賀野川は、流域面積7,710?2 、延長

210?にも及ぶ日本有数の大河です。

阿賀川の「アガ」とは、仏教用語で「閼伽」(アカ、水)の意味であると言わ

れ、水量の豊富な川とされています。また、阿賀野川の「阿賀野」とは、アイヌ

語の「ワッカ」で「清い川」を意味するという説があります。

阿賀野川は、その豊富な水量を生かし、福島・新潟県境付近では水力発電が盛ん

であり、下流域では信濃川とともに新潟平野を形成し、農業用水のほか工業用水、

水道用水などに使われています。

また、阿賀野川の流域には、多くの動植物が生息するなど自然の宝庫となって

おり、春の新緑、秋の紅葉、冬の雪景色など四季折々の眺めは、そこに住む人々

や旅人の心を惹きつけています。

2 流域の人々の暮らし.

阿賀野川は、かつて重要な交易路として、物資を運ぶ川船、木材を輸送する筏、

渡し船が行き交うなど水運が栄えていました。

その豊かな水量は、日本有数の穀倉地帯である新潟平野の灌漑用水として重要

な役割を果たしていました。流域に住む人々は半農半漁によって生計を立ててい

る人が多く、季節ごとに様々な魚を捕る川漁が盛んに行われていました。

サケ、マス、ヤツメなどは売りに出され、ニゴイ、ウグイ、ボラなどは当時の沿岸住民の重要なタンパク源として毎日のように食卓に上がっていました。

このように、川漁は流域の人々の生活の一部であり、楽しみの一つでもありました。そのほか、川で薪にする流木を拾ったり、川の水を炊事や洗濯に使ったり、川のことが常日頃から地域や家庭での話題に上るなど、流域の人々の暮らしは阿賀野川と密接に結びついていました。

3 阿賀野川と人々の結びつきの変化.

1914(大正3)年の磐越西線の開通などによる陸上交通の発達や昭和に入ってからの鹿瀬

(現阿賀町)、豊実(現阿賀町)などの発電所の建設等により、交易路としての阿賀野川の役割は

終わりを告げ、物流も船から鉄道、自動車などに変化してきました。

昭和電工鹿瀬工場の排水による水銀汚染が原因である1965(昭和40)年の新潟水俣病の発生

は、流域住民と川との結びつきに大きな影響を与えました。

水銀汚染については、昭和電工鹿瀬工場排水口周辺の浚渫工事や河川の水質、川魚の水銀量調

査などの結果から、1978(昭和53)年に人工的汚染の影響が解消されたことが確認されました。

その後の調査においても基準を達成しており、良好な河川環境が維持されていますが、食生活の

変化もあって、川漁をする人は少なくなっています。

今日、阿賀野川は、農業用水、工業用水、水道用水に活用され、河川公園には人々が集うなど、

時代とともに川と人々との結びつきは変わりましたが、その雄大な流れは現在も変わることなく

親しまれています。

第2章 水俣病の発生と経過

1 熊本での患者発生と公式発見.

(1) 水俣病の発生

水俣病が発生した熊本県水俣市は、八代海沿岸に位置し、かつては漁業と製塩業が主体の小さ

な村でした。明治の終わりに日本窒素肥料(株)(後のチッソ(株))が設立されると、水俣市は会

社の発展とともに工業都市として成長していきました。

日本は、戦後、経済基盤の復興を比較的速いスピードで進めましたが、1955(昭和30)年頃

から重化学工業の推進により、年率約10%のペースで経済成長を遂げる高度成長期に入りました。

工業の生産性が優先され、国も企業も国際競争力を高めることに一丸となっていた時代でした。

豊かな漁業資源に恵まれ、チッソとともに発展の途を歩んでいた水俣市でしたが、1950(昭

和25)年頃から、市を中心とする水俣湾沿岸地域で魚が大量に浮上したり、1953(昭和28)年

にはネコが狂い死にするなどの不思議な現象がみられるようになりました。原因が分からず、当

初、地元では奇病や伝染病などと恐れられていました。

第2章 水俣病の発生と経過

(2) 水俣病の公式発見

この異常な現象は、やがて人間にも及びました。1956(昭和31)年4月、水俣市内月

浦地区で口がきけず歩くことができないなどの重い症状を訴える少女が現れ、チッソ附属

病院に入院しました。

その後、この少女の妹も入院するなど、同様の症状を訴える患者の入院があったことを

受け、事態を重く見たチッソ附属病院の細川一院長らは、1956(昭和31)年5月1日に

水俣保健所へ原因不明の重い症状を持つ患者が4人入院したことを届け出ました。これが、

後に水俣病の公式発見の日とされています。

2 水俣病の原因究明.

(1) 原因究明体制の構築

その後も患者の発生が相次いだことを受けて、この事態に対応するため水俣市、水俣保健所、

市医師会、市立病院及びチッソ附属病院により水俣市奇病対策委員会が設置され、調査に取り組

みました。その結果、同様の症状の患者が発見され、1956(昭和31)年末までに、この原因不

明の特異な神経疾患の患者は54人に上り、そのうち17人が死亡していることが確認されました。

奇病対策委員会は熊本大学医学部に原因究明の調査を依頼し、熊本大学の研究班らにより、患者

発生地域の現地調査とともに、現地で採取した飲料水などについての調査研究が開始されました。

水俣病の発生が公式発見されて以来、水俣市は、患者の措置と原因究明に当たりました。伝染

病の可能性から患者の家などに消毒や殺虫剤の散布を行ったほか、患者のリハビリテーションセ

ンターを開院し、また、社会的支援措置として患者世帯に対して生活扶助や医療扶助などを適用

しました。

しかし、原因の究明に関しては、進展が見られず、この間も被害は拡大していきました。

(2) 発生源確定の過程

原因の究明に当たっていた熊本大学の研究班は、1956(昭和31)年に水俣湾産の魚介類が原

因として疑われていることを報告しました。次いで、同研究班は、1959(昭和34)年7月に

「魚介類を汚染している毒物としては、水銀が極めて注目される」との見解を示しました。

汚染源として疑われたのは、水俣発展の象徴であったチッソ水俣工場でした。しかし、チッソ

は、爆薬やアミンなど他の物質が原因であることを主張し、いわゆる有機水銀説に反論しました。

また、化学工業界も、有識者を集めた懇談会を設置する中で有機水銀説を否定したため、原因

究明は混迷していくことになりました。

国は、1959(昭和34)年にチッソ水俣工場と同種のアセトアルデヒド生産工場に対する排水

調査を実施しましたが、結果は公表されず、それに基づく効果的な措置はとられませんでした。

有機水銀についての研究はその後も進められ、1963(昭和38)年に熊本大学研究班は様々な

実験を積み重ね、チッソ水俣工場の工場排水に含まれるメチル水銀が原因であることを突き止め

ました。しかし、排水を止める具体的な措置には結びつかず、チッソのアセトアルデヒド生産は

その後も続けられました。

(3) チッソ水俣工場

明治の終わり頃、水力発電の会社として設立されたチッソは、自

社の電気を利用してカーバイド工場を建設し、また、硫安の生産で

業績を上げるなど次第に規模を拡大して、日本の化学工業をリード

する会社として発展していきました。

水俣工場の発展とともに水俣市の人口も増加を続け、チッソの企

業城下町といわれるほど、市の周辺地域を含めた地域経済は、チッ

ソへの依存度を高めていきました。高度経済成長期の1960(昭

和35)年には、水俣市の産業人口の約4分の1がチッソ及びその

下請企業の社員でした。

水俣工場は、1932(昭和7)年から68(昭和43)年5月まで酢

酸や酢酸ビニルの原料となるアセトアルデヒドを生産していました

が、この際に使用する無機水銀から副生されたメチル水銀を処理し

ないまま水俣湾に流し込み、海を汚染していきました。

3 新潟水俣病の発生.

(1) 新潟水俣病の発生

水俣病が熊本で公式発見されてから9年後、新潟県においても阿賀野川流域で水俣病が発生し

ました。

1965(昭和40)年1月、原因不明の疾患として新潟市内の医療機関から紹介されていた新潟

市内下山地区の患者を、東京大学脳研究所の椿忠雄助教授(当時)が新潟大学医学部附属病院で

診察したところ、有機水銀中毒の疑いが持たれました。後に、この患者の頭髪水銀値が高い値で

あることも判明しました。

次いで、同年4月から5月にかけて数名の患者が発見され、新潟大学神経内科の椿教授(昭和

40年4月から)及び植木幸明教授によって、この事実が学会で報告されました。

患者の居住地はいずれも阿賀野川下流の沿岸に限定されており、患者には典型的な水俣病の症状が現れていました。同年5月31日に椿、植木両教授は新潟県衛生部(現福祉保健部)へ「原因不明の有機水銀中毒患者が阿賀野川下流域に

散発している」ことを報告し、次いで同年6月12日に県と椿、植木両教授はこれを正式に発表

しました。有機水銀中毒患者は7人で、このうち2人は既に死亡していました。

◎被害者を支援した労働組合

会社が水俣病発生の責任を回避する中、チッソの労働組合も当初は、

補償を求めて座り込む患者家族への貸出テントを取り上げるなど、会

社側の意向を取り込み、労使一体となって会社擁護、生産優先の立場

をとっていましたが、安定賃金闘争を機に労組(第一組合)と新労組

(第二組合)に分裂した。その後、労組(第一組合)は、水俣病問題

に何も取り組んでこなかった姿勢を恥として、水俣病問題に積極的に

取り組み、会社に責任を認めさせ被害者を支援する行動をとりました。

(2) 住民健康調査

新潟県は、患者発生を公表した直後の1965(昭和40)年6月16日に新潟県水銀中毒研究本

部(同年7月31日に新潟県有機水銀中毒研究本部と改称)を設置しました。

また、新潟大学や関係市町村、保健所と連携して、阿賀野川下流地域の住民に対して健康調

査を実施しました。

県では、この調査を、同年6月16日から6月26日までの間に2回にわたり約2万9000人を対

象に行い、自覚症状や川魚の摂取状況、農薬の使用状況、飼っている動物の動き、飲料水の種

類、家族の死者の有無などについての調査や頭髪水銀の測定を行い、患者の発見に当たりました。

また、水俣病には、胎児が母胎にいる間に母親が魚を摂取することによりメチル水銀に汚染

されて起こる胎児性水俣病のケースがあり、この患者の発生を防止するため、頭髪水銀濃度が

50ppm以上の婦人に受胎調節の指導を行いました。これにより、新潟での胎児生水俣病患者の

発生が抑制されたと言われています。

4 新潟水俣病の原因究明.

(1) 新潟水俣病発生源確定の過程

健康調査の結果、患者の頭髪から高濃度のメチル水銀が検出され、患者が川魚を食べていたことから、1965

(昭和40)年6月16日に新潟大学の椿、植木両教授と新潟県の北野衛生部長は、「原因は川魚と推定される」と

発表しました。

同年9月には、厚生省(現厚生労働省)に新潟水銀中毒事件特別研究班が組織され、原因究明に当たりました。

研究班は、1966(昭和41)年3月に関係各省庁合同会議で、昭和電工鹿瀬工場の排水が原因であると報告し

ました。しかし、通産省(現経済産業省)が鹿瀬工場の排水口などからメチル水銀が検出されていないと異議を

唱えたため、結論は保留され、「事件はメチル水銀化合物によって汚染された魚介類の摂取によって発生したもの

であるが、工場排水と断定するには不十分」という内容の中間報告にとどめられました。

その後も厚生省(現厚生労働省)特別研究班は汚染源の究明を続け、1967(昭和42)年4月、疫学的調査結

果等を踏まえ、原因は阿賀野川の上流にある昭和電工鹿瀬工場の排水である旨の報告を厚生省(現厚生労働省)

に提出しました。また、新潟大学と県は工場の排水口の水苔からメチル水銀を検出するなど、工場の排水が原因

であることを明らかにしました。

(2) 昭和電工の反論−農薬説−

厚生省(現厚生労働省)の特別研究班は、昭和電工鹿瀬工場構内のボタ山と排水口付近の泥からメチル水銀を検出

し、工場排水が原因であると主張しましたが、汚染源として疑われた昭和電工はこれに反論して、新潟水俣病は、発

生が公表された前年に新潟県内を襲った新潟地震によって流出した農薬が原因であるとの説を取りました。

このいわゆる農薬説は、新潟地震の際に、信濃川河口付近の農薬倉庫から流出した農薬が阿賀野川の河口まで

達し、その後※塩水楔えんすいくさびにのって阿賀野川を逆流して下流域を汚染したとするものでした。

主張の対立は、結果的に水俣病の発生原因の確定を遅らせる要因ともなりました。昭和電工は、1968(昭和

43)年の政府統一見解において原因が鹿瀬工場で副生されたメチル水銀が基盤となっている旨

の発表があった後も、この農薬説を主張しましたが、1971(昭和46)年の新潟水俣病第1次訴

訟の判決に従い、原因は工場排水であることが確定しました。

※塩水楔…大きな河川の河口部では、海水が淡水より重いため川底の方にたまり、その上を川水が流れて、ちょうど海水の楔が川の方に入ったようになること。(木野茂編「環境と人間−公害に学ぶ」)

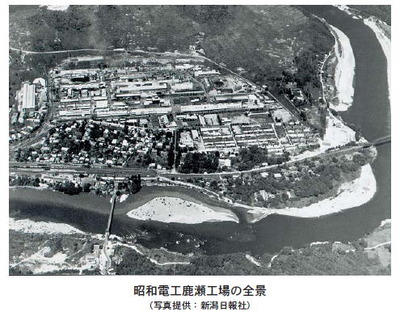

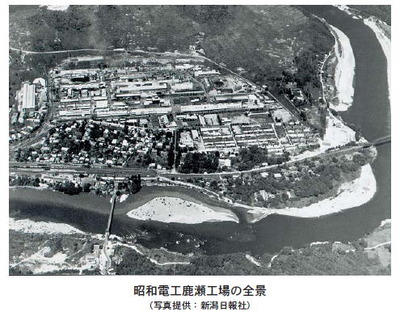

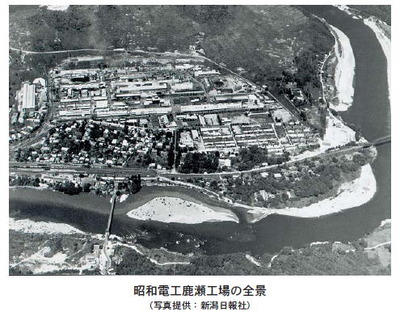

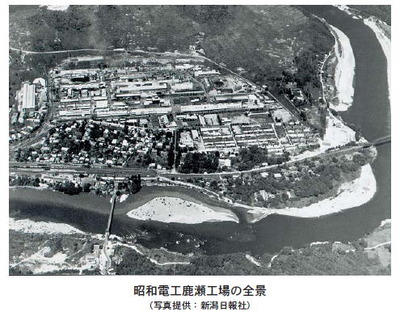

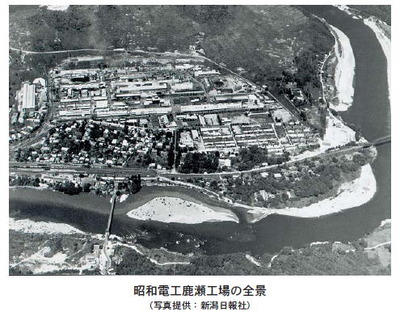

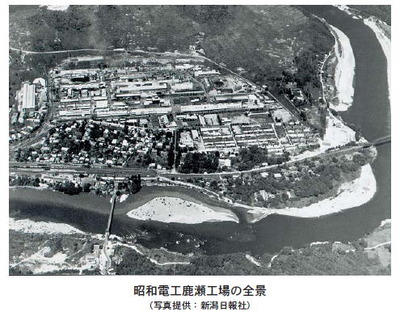

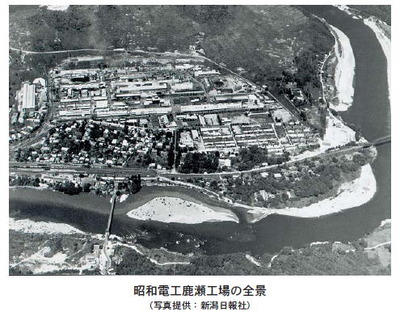

(3) 昭和電工鹿瀬工場

昭和電工は、アルミニウム等の製造会社と化学肥料の会社が戦前に合併して設立されました。

戦後の化学工業全盛時代に急成長を遂げ、日本を代表する化学会社になりました。

地元の東蒲原郡鹿瀬町(現阿賀町)は、昭和初期までは薪炭や木炭を特産とする山村地帯でし

たが、会社は、戦前から戦後へと周辺地域の雇用をはじめとして地元と密接な関係を持つように

なり、鹿瀬工場は、最盛期には2,000人を超える従業員を擁していました。

工場では、酢酸や酢酸ビニルの原料となるアセトアルデヒドを生産し

ていましたが、やがてこの製造方法を変更したことから、水俣病の発生

が公表される頃には、アセトアルデヒドの生産を止めていました。その

後、鹿瀬工場はなくなり、現在は、セメント製品を作る昭和電工の関連会社が操業しています。

5 政府統一見解の発表.

熊本県及び新潟県で発生した水俣病の原因究明が、県、大学及び厚生省(現厚生労働省)な

どにより行われてきましたが、1968(昭和43)年9月に政府は、水俣病に関する政府統一見解

を発表しました。

統一見解は、熊本で発生した水俣病は、チッソ水俣工場のアセトアルデヒド・酢酸製造工程中で

副生されたメチル水銀化合物が原因と断定、また、新潟で発生した水俣病は、昭和電工鹿瀬工場のア

セトアルデヒド製造工程中で副生されたメチル水銀化合物を含む排水が中毒発生の基盤として、各

水俣病を公害として認定しました。

水俣病は、このメチル水銀化合物による中毒性の中枢神経系疾患で、海や河川を汚染し、食物連

鎖により魚介類にメチル水銀が濃縮され、これを地域住民が多食することにより生じたものである

とされました。統一見解の発表は、新潟水俣病の患者発見の公式発表から3年、熊本での患者の公

式発見からは12年が経っていました。

第3章 水俣病の被害

1 被害者の発生状況.

1965(昭和40)年6月の公式発表以来、阿賀野川を舞台に発生した新潟

水俣病は、新潟市や豊栄市(現新潟市)などの阿賀野川下流沿岸地域を中心に

多数の被害者を生み出しました。

2001(平成13)年12月31日現在、その被害者数は、法律に基づき認定さ

れている患者が690人(申請件数2,138件)、法律に基づく認定はされ

ないものの、水俣病にもみられる四肢末梢優位の感覚障害を有するため、水

俣病総合対策医療事業による救済の対象となっている人が834人にも上っ

ており、そのうち半数近くは既に亡くなっています。

しかし、病気を隠し続けて亡くなった人や、自分の病気が水俣病であるこ

とを知らずに亡くなった人もいると言われており、被害の実態は正確には分

かっていません。

2 水俣病発生の仕組.

(1) メチル水銀の副生と排出

(ア) 昭和電工鹿瀬工場のアセトアルデヒド生産

昭和電工鹿瀬工場の前身である昭和合成化学工業は、1936(昭和11)年からアセトアルデヒ

ドを生産していました。その後、1957(昭和32)年に昭和電工に吸収合併されて鹿瀬工場とな

り、1959(昭和34)年頃からアセトアルデヒドの生産を増加させ、1965(昭和40)年1月ま

で生産を続けました。

電気化学方式によるアセチレンを原料とするアセトアルデヒド、また、そのアセトアルデヒド

から作られる酢酸や酢酸ビニルの生産は、戦後の高度成長期に石油化学方式への転換が図られる

までの間、有機合成化学工業の柱となっていました。

1950(昭和25)年代の半ばに入ると、安価な外国製品に対抗できる国際競争力を強化するた

め、化学工業は電気化学方式から石油化学方式に如何に早く転換するかが命題とされました。

国は、1955(昭和30)年7月に第1期石油化計画、1959(昭和34)年12月に第2期石油化計

画を策定し、国策として石油化を押し進め、昭和電工やチッソなどの各化学企業は国の石油化計

画に参加し、石油化学工業のための大規模な設備投資を行いました。

このような状況を背景に、昭和電工鹿瀬工場では、1965(昭和40)年1月に生産を停止する

まで、旧来の設備をフル稼働させました。

(イ) アセトアルデヒドの用途

アセトアルデヒドは酢酸や酢酸ビニルなどの中間製品として製造されます。酢酸はアセテート

繊維、酢酸ビニルはビニロンと合成され、昭和20年代から30年代にかけて繊維産業を発展させ

ました。

現在でもアセトアルデヒドから合成される酢酸は、繊維、香料、電子材料、医薬、食品添加物

などに、酢酸エチルは、粘着材料、塗料、印刷インキ等の溶剤などに、その他の誘導品について

も生活の中に幅広く利用され、私たちはその恩恵を受けています。

(ウ) 昭和電工鹿瀬工場のアセトアルデヒド製造工程

アセトアルデヒドは、カーバイドに水を加えると発生するアセチレンに、さら

に水を加えることにより発生します。

水俣病の原因となったメチル水銀は、アセチレンの水付加反応の際に触媒とし

て使用した硫酸第二水銀が変化して副生されたものでした。

水俣病が発生した1950年代から60年代は、経済活動を優先させる風潮が強く、

環境保全や公害の未然防止に対する意識が低かったため、昭和電工鹿

瀬工場においても十分な排水対策が講じられず、アセトアルデヒド製

造工程内で副生されたメチル水銀は処理されないまま排水とともに阿

賀野川へ排出されました。

昭和電工鹿瀬工場では、1959(昭和34)年頃からアセトアルデヒド

の生産量を急激に増加させており、それに伴い阿賀野川へ排出された

メチル水銀の量も年々増加していったと考えられます。

しかし、アセトアルデヒド生産の拠点を山口県徳山市(現周南市)

の石油化学工場に移したことから、1965(昭和40)年1月をもってそ

の生産を停止し、同年中にはアセトアルデヒドのプラントは廃棄され

ました。

(2) メチル水銀の人体への蓄積

(ア) 食物連鎖による人体への蓄積

工場から阿賀野川へと排出されたメチル水銀は、水生昆虫やプランクトンに取り込まれました。

その量は極めて微量でしたが、それらを食する川魚は食物連鎖を通じてメチル水銀を体内に取り

込むとともに、エラや体表からも取り込むため、川魚の体内にはメチル水銀が数万から数十万倍

もの高濃度に濃縮蓄積していきました。特にウグイ、ニゴイといった川魚により多く蓄積し、そ

して、川魚を食した人間にはさらに高濃度にメチル水銀が蓄積しました。

水俣病発生当時の阿賀野川流域では、漁師を中心に、手軽に手に入る貴重なタンパク源として

川魚が多食されており、住民は知らないうちにメチル水銀を体内に取り入れ、水俣病を発症しました。

(イ) 人体内でのメチル水銀

体内に取り込まれたメチル水銀は、消化管から95〜100%吸収されます。

そして、血行を介して全身の臓器に運搬され、特に肝臓と腎臓に多く蓄

積します。

メチル水銀化合物は、無機水銀化合物や他の有機水銀化合物と異なり、

本来有害物質が脳内に侵入することを防ぐ血液脳関門を容易に通過でき

る性質を持ち、一部は脳内へと移行し中枢神経に蓄積するため、神経細

胞が障害を受けて神経症状、精神症状が引き起こされます。

なお、体内のメチル水銀は徐々に無機水銀化され、糞便、尿などから僅かながらも体外へ排

泄されるため、体内に取り込まれたメチル水銀のすべてが体内に蓄積する訳ではありません。

水俣病を発病させるメチル水銀の閾値ち(最小限の値)については、種々の指標が示されてい

ますが、個人によってメチル水銀に対する感受性が異なり、確たる閾値は判明していません。

現在では、微量のメチル水銀が長期間にわたって取り込まれた場合に、人の健康にはどのよう

な影響が生じるのかについて関心が集まっており、中でも胎児への影響については、世界の多

くの研究者が最も重要な課題として研究に取り組んでいます。

なお、日本においては、総水銀値0.4ppm以上、メチル水銀値で0.3ppm以上の魚介類は持

続的な摂食に危険性があるとして、食用規制されています。

3 水俣病の症状.

(1) 水俣病の症状(主要症候)

水俣病は、有機水銀(メチル水銀化合物)に汚染された魚介類を、反復、継続して摂食するこ

とによって起きる中毒性の神経系疾患です。(後天性水俣病)

典型的な症例の神経症状は、四肢末梢優位の感覚障害(手足の先端にいくほど、強くしびれた

り、痛覚などの感覚が低下する)、小脳性運動失調(秩序だった手足の運動ができない)、構音障

害(言葉がうまく話せない)、求心性視野狭窄(筒を通して見るように視野の周りが見えない)、

中枢性聴力障害、さらに中枢性眼球運動障害、中枢性平衡障害、振戦(ふるえ)などがあります。

このうち感覚障害、運動失調、求心性視野狭窄、聴力障害のすべての症状を揃えた症例をハン

ターラッセル症候群と呼び、メチル水銀中毒の典型的症例とされています。

重症者では、狂躁状態、意識障害を示し、死に至る場合(急性劇症型)もありました。

しかし、主要症候を揃えた典型的なハンターラッセル症候群の症例や急性劇症型の症例は、水

俣病の発生初期には認められましたが、被害者の大多数は症候の揃わない、いわゆる不全型であ

り、中には外見からは健康な人と見分けがつかない人もいました。

自覚症状としては、手足・口周囲のしびれ感、疲れやすい、物忘れ、めまい、転びやすい、こむら返

り、力が入らない、耳鳴り、言葉が出ない、匂いや味がわからない、目が見えにくいなど多様な症状が

ありますが、比較的特異な求心性視野狭窄を除き、水俣病にみられる運動失調、聴力障害などはいずれ

もよくみられる神経症状であるため、その症候がメチル水銀によるものかどうかは判別しにくくなって

います。

治療法としては、水俣病の発症初期には薬剤により体内のメチル水銀の排出を促進させたりしますが、

水俣病に対する治療法は現在でも確立しておらず、痛みを和らげる対症療法やリハビリ療法が治療の中

心となっています。

(2) 胎児性水俣病

メチル水銀化合物は血液胎盤関門を容易に通過するため、メチル水銀化合物を蓄積した魚介類を食し

た母親から胎盤を介して胎児の脳が障害を受け、その結果、生まれながらにして水俣病を発症すること

があります。

(胎児性水俣病)

胎児性水俣病患者には、知能障害、発育障害、言語障害、歩行障害、姿態変形など脳性麻痺様の症状

がみられ、軽症例も報告されてはいますが、成人の場合と比して重症例が多くなっています。

また、母体には臨床症状を呈するほどには至らなかった量のメチル水銀でも、胎児はメチル水銀の排泄

が悪く、敏感であることから中枢神経が強い障害を受け、水俣病を発症することもありました。

抑揚のない消え入りそうな声で訴えたこの患者も、元気な体に戻ることなく亡くなった。

「ハヤク、ナオリタイ、イチニチモ、ハヤクナオリタイ。ミンナシビレル、ゼンシン、シビレル。メガダンダン、クラクナル、ムネモナンギ、イキテルノガ、ナンギダ。」

新潟県民主団体水俣病対策会議怒りは川をさかのぼる から

ある重症患者の訴え

■胎児の水銀摂取

なお、母体がメチル水銀の影響を強く受けると、死産や流産となる可能性が指摘されています。

新潟県では、現在確認されている胎児性水俣病患者は1名だけですが、このように最小限の被

害にとどまったのは、水俣病発生初期において妊娠可能な女性に対する受胎調節指導が行われた

からでした。

しかし、この受胎調節指導については、胎児性水俣病の発生を防ぐことに有効であったという

評価がある反面、女性や胎児に対する人権侵害であると批判する意見もあります。

4 身体上の不自由さと職業への影響.

病気になる以前、被害者は、腕の良い建具職人として、あるいは漁師仲間からも一目置かれる

漁師として、また、家事や農作業を一生懸命やる働き者として、皆それぞれ働くことに大きな喜

びと生き甲斐を感じながら暮らしていました。しかし、水俣病による身体的不自由さは、被害者

のそうした働く喜びをも奪ってしまいました。

「働きたくとも働くことができない」「働いても人の半分もできない」「納得のいく仕上がりに

ならない」

被害者は、以前はできていたことができなくなり、大きな屈辱感や喪失感を味わったのでした。

病気であることを職場に隠していたために無能力者、怠け者の烙印を押され、転職や退職を余儀

なくされた人、先代から続く家業を廃業せざるをえなくなった人、満足な家事ができなくなった

人など、様々な形で被害者は労働の場から疎外されていきました。

こうした職業への影響は、生活の困窮を招き、被害者本人のみならず家族の生活をも大きく変

えてしまうことがありました。

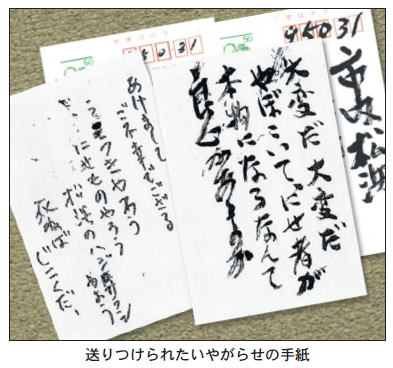

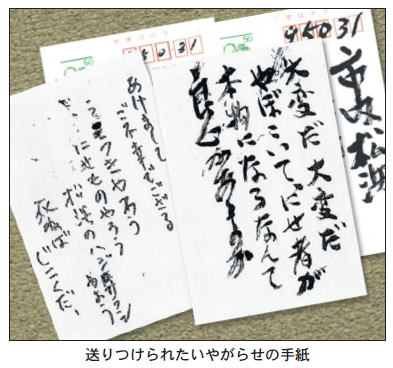

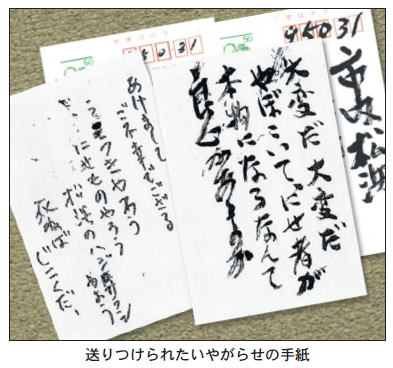

5 水俣病による社会的被害.

水俣病の被害は、被害者の命や健康を奪っただけではありませんでした。被害者やその家族

は、周囲からの心ない差別、中傷、偏見に精神的にも苦しめられたのです。

水俣病が発生した当初は、その原因が不明であったことから「タタリ」「伝染病」と誤解さ

れ、地域から孤立することもありました。原因がメチル水銀中毒によるものであると判明して

からも、病気のために仕事を辞めさせられたり、子どもの就職や縁談で差別を受けたりすること

がありました。

さらに、救済を求めた裁判を巡っては、補償金を受け取ることになることから「金銭目的」

「ニセ患者」だと中傷されたり、「補償金で水俣御殿を建てた」などとねたまれることがありまし

た。こうした差別や中傷を恐れ、病気を隠しつづけて亡くなった人もいると言われています。

水俣病は健康を奪ったばかりでなく、地域の絆をも破壊し、人々の間に埋めがたい深い溝を生

み出しました。

被害者が差別や偏見にさらされたのは、住民へ水俣病の正しい知識が伝わっていなかったため

であり、それは、行政を中心とする水俣病理解のための啓発活動が不足していたからだとの指摘

があります。

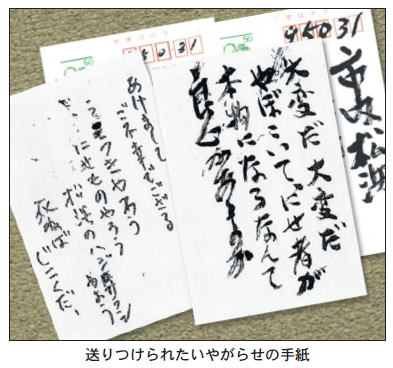

(((送りつけられたいやがらせの手紙))))

6 漁業への影響.

(1) 水俣病発生による漁業被害

水俣病の原因がメチル水銀に汚染された川魚の喫食によったことから、阿賀野川周辺の漁業

は深刻な打撃を受けました。例えば、河口の新潟市松浜地区では、患者発生地区の人が扱って

いるというだけで海産魚まで売れなくなり、また、福島潟、新井郷川のフナ、コイ、雷魚と

いった川魚も阿賀野川周辺の魚ということから敬遠され、飼料用に安価で売買されるなどのあ

おりを受けました。

水俣病発生直後の1965(昭和40)年6月17日には、松浜漁協組合長らが、県衛生部、椿新

大医学部教授に対し早期原因究明を陳情しました。同年7月13日、県は、漁獲の自主規制を

行っている阿賀野川河口の各漁協に対し見舞金として総額50万円を支給しました。

阿賀野川流域の6つの漁協の漁獲高を水俣病発生前後で比較してみると、右資料によれば、

遡上魚では約23%減少し、川魚では約65%も減少しました。

漁獲高が減少した理由は、魚が捕れなくなったからではなく、捕っても売れないため捕らな

かったからでした。

こうした漁業被害から阿賀野川漁業協同組合連合会は、1968(昭和43)年3月、漁場の回

復と公害の防止、漁業の損失補償を求め、昭和電工に約4,000万円を要求し、以後、1970(昭

和45)年までに総額9,400万円を要求しました。

昭和電工は1971(昭和46)年9月の第1次訴訟の判決をまって漁連と交渉を行い、数回の交

渉の結果、1972(昭和47)年4月、5,000万円の補償額で妥結しました。

ようやく被害の賠償を得た漁連は、失われた阿賀野川の名誉回復に向けてサケの養殖など資

源保護、資源開発に取り組みました。

(2) 漁獲規制及び食用抑制

1965(昭和40)年6月28日、新潟県は関係各漁業協同組合に対し阿賀野川下流域(横雲橋から河口)の魚介

類について、同年7月1日から8月31日までの間、採捕しないように通知し、同年7月12日には関係保健所

に対し食品衛生法に基づく指導を指示しました。

同年8月31日には、サケ、マス、アユなどの遡河性魚類についてのみ採捕禁止を解除しました。

翌1966(昭和41)年4月には、上流の魚にも多量の水銀が検出されたことから、横雲橋上流にも漁獲規制を

適用し、住民に川魚をとって食べないよう指導しました。

その後、新潟県は、1976(昭和51)年度から77(昭和52)年度に阿賀野川の総合水銀調査を行いました。

その調査結果から人工的な汚染は解消されたとして、1978(昭和53)年4月に阿賀野川の安全宣言を行い、

食用抑制を解除しました。

これら食用抑制に関する行政指導については、

?当初横雲橋の下流にのみ適用したために上流の被害がより拡大した。

?法的規制によらなかったために食用抑制が徹底されなかった。

などの指摘があります。

(3) 環境の復元

(ア) 阿賀野川水銀汚染総合調査

1975(昭和50)年6月、弁護士や医師、教師などで構成された水俣病研究会と新潟水俣病共

闘会議は、水俣病事件発生後10年という節目を迎え、鹿瀬地域(現阿賀町)及び鹿瀬電工(鹿

瀬工場が昭和電工から分社)への立入調査を行いました。そして、旧昭和電工の廃棄物捨て場や

工場敷地内の土壌の水銀濃度を調べ、その結果、阿賀野川の汚染が継続していることを指摘しました。

新潟県も水俣病の発生以来、阿賀野川における水質及び底質の水銀値について定期的な定点観

測を実施してきましたが、同年8月19日の調査で、昭和電工鹿瀬工場の排水口付近の底質を採

取・分析したところ、環境庁(現環境省)の定める暫定除去基準である25ppmを超える31ppm

の総水銀濃度を検出しました。さらに、追加調査を実施したところ、排水口付近の広い範囲で暫

定除去基準を上回る水銀の底質汚染が確認されました。

これらのことから、新潟県は1976(昭和51)年度から77(昭和52)年度にかけて、排水口

付近の底質浚渫と残存汚染源の存否やその影響を究明する阿賀野川水銀汚染総合的調査を行いました。

漁民ゆえの被害隠し

「水俣隠し」松浜の漁民たちは、地域ぐるみで水俣病の被害を隠したことを、そう呼んでいます。

松浜から患者が出ては魚が売れなくなると心配し、「川魚は食べなかったことにしよう」と申し合わせをし

たのでした。

水俣病の症状に悩まされながらも、患者として名乗り出ることは地域のタブーとされました。

そのため、早い時期に認定申請を行った人は、地域から孤立することもありました。

そして、その総合調査の科学的な妥当性を期すため、1976(昭和51)年5月、上田喜

一昭和大学教授を座長に阿賀野川水銀汚染調査等専門家会議を設置し、調査の指導を受け

ました。また、同年10月26日からは、鹿瀬電工により排水口付近の浚渫工事が実施さ

れ、土砂とともに5.4kgの水銀を除去しました。

総合的調査の結果、専門家会議では阿賀野川の河川環境における人工的な水銀汚染の影

響は解消されており、全国河川レベルの自然環境にあると結論づけられ、これを受けた新

潟県は、1978(昭和53)年4月、阿賀野川の安全宣言を行いました。

これに対し、新潟水俣病研究会は、ウグイの高齢魚の中には基準値を超える個体がいる

こと、新たな認定患者が出ていることなどから、阿賀野川の汚染は続いており、安全宣言

は時期尚早であると反論しました。

(イ) 阿賀野川産魚類の総水銀値の年次推移

水俣病の発生以来、新潟県はウグイ、ニゴイ、フナの総水銀値及びメチル水銀値を計測

してきました。水俣病が発生した1965(昭和40)年には3魚種ともに平均で基準値を大

きく上回る数値を示しましたが、翌1966(昭和41)年には大幅に減少しました。以後、

平均水銀値はしだいに低減し、1971(昭和46)年以降は、基準値以下で推移しています。

1978(昭和53)年からはウグイのみを調査していますが、1994(平成6)年以降は

総水銀の基準値を超える個体はみられていません。

第4章 救済を求めた被害者の活動(水俣病訴訟)

1 新潟水俣病第1次訴訟.

(1) 提訴までの経緯

新潟水俣病が1965(昭和40)年に発生した後、被害者は、水俣病の様々

な症状を抱え、苦しくなる生活の中で、国による原因究明の結論がなかなか出

なかったことや昭和電工が「国の結論が出てもこれに従わない」と公表した

ことなどから、「裁判によって真実を明らかにしなければ救済と公害根絶の途

はない」として訴訟に踏み切る決意をしました。

被害者のこうした行動に対し、

?潜在患者の発見

?患者に対する治療

?加害者の早期確定

?被害者の生活保障

などを重点に被害者の支援を行っていた新潟県民主団体水俣病対策会議(後

の新潟水俣病共闘会議)が新潟市内の各弁護士に呼びかけ、協力を要請した

結果、1967(昭和42)年4月に新潟水俣病弁護団が結成され、訴訟準備が

進められました。

(2) 第1次訴訟の概要

1967(昭和42)年6月12日、第1陣の患者3世帯13人(最終的には第8陣までの34家族77

人)が、昭和電工を相手取って総額約5億3,000万円の損害賠償を求める訴えを新潟地方裁判所

に起こしました。

被害者等は、この裁判の最中、水俣市を訪問し水俣病患者家庭互助会の人々と交流を図ったり、

記録映画「公害とたたかう」の制作、上映など水俣病問題の普及運動にも取り組みました。

この裁判は、わが国で最初の本格的公害裁判となり、全国各地で発生していた公害問題に大き

な影響を与えました。その後、いわゆる四大公害裁判と言われる熊本水俣病裁判、富山のイタイ

イタイ病裁判、四日市公害裁判が次々に提起され争われていきました。

新潟水俣病事件発生以来二年あまり、被害者は後遺症と闘い、生活と闘いながら、やっ

との思いで生きて来た。

国は、今すぐにでも出せる結論を出さず、研究班はこう結論を出したといって、責任を

のがれている。国が本当に被害者のことを考えているとはとても思えない。被害者は日一

日と苦しくなる生活と闘いながら、国の結論を待っていたが、こんどの発表をきいて、国

と昭電に非常ないきどおりをおぼえます。

犯人は昭電であると、政府の委嘱した研究班によって明らかにされたのだから、私たち

は当然これを国の結論とする。昭電が犯人であることは当初からわかり切っていたことだ。

昭電がちがうというなら、裁判で真犯人をハッキリさせる以外に手段はないと思う。

自分の犯した罪は自分でつぐなわなければならない事は、人間なら皆知っていることだ。何の罪もなく、死の恐怖に追いつめられ、遂に狂い死にさせられた五人、生残った八十余名の被害者、患者と認定されない何千人も

の水銀保有者、そして九州の犠牲者のためにも、絶対負けられません。

二度目の水俣病は、国などが第一回目をウヤムヤにしたために起きた問題です。これは

全国民の問題だと思います。私達がここで泣寝入りすれば三回目の水俣病がまたおきるで

しょう。

子や孫や他の国民まで、これを前例として泣寝入りさせられることのないよう、私たち

はがんばります。全国の皆さんのご支援をお願い致します。

最後までがんばります

被災者の会会長 近 喜 代 一

新潟県民主団体水俣病対策会議

(3) 第1次訴訟の争点

この裁判では、主に次の2点について争われました。

?水銀中毒は、昭和電工がメチル水銀を含む工場廃液を阿賀野川に排出し、それにより汚染された川魚を食べたことにより発生した。(因果関係)

?熊本水俣病の原因が工場排水であることを知りながら、メチル水銀を含んだ工場排水を阿賀野川に排出した。(企業責任)

(4) 第1次訴訟の判決

1971(昭和46)年9月29日の判決では、

?阿賀野川に起こった水銀中毒は、昭和電工がアセトアルデヒド製造工程中から副

生されるメチル水銀を阿賀野川に排出し、それに汚染された川魚を多く食べたことが原因である。

?昭和電工には、1961(昭和36)年暮れ頃までには熊本水俣病の原因が工場排水で

あることを知っていたにもかかわらず、メチル水銀を含む工場排水を阿賀野川に

排出した過失がある。

として原告が勝訴しました。被告の昭和電工が、判決前に控訴権を放棄

していたため、総額2億7,000万円を認めた判決が確定しました。

2 補償協定の締結.

第1次訴訟の判決後、新潟水俣病の被害はますます広がりをみせ、法律に基づく認定制

度により認定された患者が300人を超え、認定申請中の人も500人に達する状況の中、新

潟水俣病被災者の会と新潟水俣病共闘会議は、判決による補償額が低額であったことや再発

を防止するためなどから、統一要求をまとめ、昭和電工に対して直接交渉を申し込みました。

被害者らは署名運動や関係地域における集会などに取り組み、熊本水俣病裁判で原告勝

訴の判決が出される状況の中、十数回の交渉を経て、1973(昭和48)年6月21日に補償

協定が結ばれました。

その内容は、認定患者に対する一時補償金、物価スライドによる年金給付、医療給付のほ

か、協定の前文で水俣病の再発防止や公害の未然防止などをうたう画期的なものでした。

3 新潟水俣病第2次訴訟.

(1) 提訴までの経緯

1971(昭和46)年の第1次訴訟の判決後、熊本大学水俣病研究班の有明海沿

岸に第3水俣病発生の可能性があるとの発表(環境庁(現環境省)は否定)など、

水銀汚染と人体被害の問題が表面化する中、認定申請を棄却される人が増加し、

棄却処分を不服とする行政不服審査請求もほとんど認められませんでした。

このような状況の中、認定申請を棄却された人たちが、「新潟水俣病被害者の会」

を結成し、認定基準に誤りがあるとして、第2の水俣病を発生させた国の責任や被

害者の早期救済を求めて、新潟地方裁判所に損害賠償の訴えを起こしました。

(2) 第2次訴訟の概要

1982(昭和57)年6月21日、第1陣として未認定患者94人が、国と昭和電工

を相手取って損害賠償を求める訴えを新潟地方裁判所に起こしました。

最終的には、平成元年4月の第8陣までの提訴により2 3 4 人が総額約5 1 億

4,800万円の損害賠償を求めるものとなりました。この裁判は、第1陣を分離し

て審理が進められましたが、その判決までに10年、政治解決による和解までは

13年半の歳月を要し、この間43人もの原告が亡くなりました。

(3) 第2次訴訟の争点

第2次訴訟では、

?熊本水俣病の原因を知りながらチッソ水俣工場と同種工場である昭和電工鹿瀬工場に対し、水質二法や行政指導による排水規制を怠ったなどという国の責任

?メチル水銀の曝露蓄積と四肢末梢性の感覚障害があれば水俣病と診断できる(水俣病の病像)

などが主な争点となりました。

私は阿賀野川の端に生まれ、子供の頃から阿

賀の川魚を蛋白源として育ちました。水俣病が

公表された四○年の頭髪水銀量は一○四PPM

もありましたが、否認されました。私と同じ魚

をたべていた妻が認定されているのに、何故私

が否認されたのか、処分庁に聞いても理由を教

えてくれません。認定基準が改悪されたからな

のですが、国は変っていないといいはります。

原告はみんな阿賀の魚をたべ、昭電の毒に犯

されているのに、行政が認定しないため、私達

はニセ患者呼ばわりまでされて苦しんでいま

す。そして、水俣病は治し方がわからないので、

この苦しみは生涯つづくのです。

私共がこんな苦しみをしなければならないの

は、昭電が水俣病発生の危険を知っていながら

排水浄化設備を全然作らずに大増産をやり、

チッソと同じ毒をタレ流したからです。そして、

国が熊本水俣病の原因をかくし、この無謀な大

増産を国策として指導奨励したからです。

公正中立であるべき行政機関が、人まで殺し

た企業をかばい、国民を無視したため、同じ殺

人の罪がくりかえされたのです。その上、行政

権限を使って患者を切捨てるとは、何というひ

どいやり方でしょう。こんなことでは公害がな

くなる筈がありません。

私共はこれ迄、国や昭電と話合って参ました

が納得のいく答えが得られず、どうせ死ぬなら

真実と国民の命を守るために、くたばるまで闘

かって死のうと決心して訴えを起したのです。

全国の皆さんのご支援を心からお願い致します。

くたばるまで闘います

新潟水俣病第二次訴訟原告団長 五 十 嵐 幸 栄

新潟水俣病共闘会議

(4) 第2次訴訟の判決(第1陣)

第1陣94人を分離した審理の1992(平成4)年3月31日の判決は、提訴後行政認定

された3人を除く91人のうち88人を水俣病にり患しているとし、総額5億7,800万円の

損害賠償を認めましたが、国の責任については認めませんでした。

原告91人と昭和電工は、この判決を不服として東京高等裁判所に控訴し、第2陣以

降の新潟地方裁判所の審理とともに、裁判は長期化していきました。

新潟水俣病第2次訴訟は、1995(平成7)年に政府・与党3党による水俣病問題の政

治解決に伴い、昭和電工と和解し、国への訴えが取り下げられ、第1陣の提訴から13

年を経て終結しました。

4 熊本水俣病に関する裁判.

熊本水俣病においても新潟水俣病の裁判に続き、熊本水俣病第1次訴訟(1969(昭和44)年6

月)、熊本水俣病第2次訴訟(1973(昭和48)年1月)、熊本水俣病第3次訴訟(1980(昭和55)

年5月)などの損害賠償を請求する訴訟が次々に提訴されました。

1995(平成7)年の政治解決により、未解決となっていた訴訟も和解が成立しましたが、唯

一残っていた関西訴訟の控訴審判決が2001(平成13)年4月に出されました。判決では、国の

責任を認め、認定基準に新たな判断を示しましたが、これを不服とした国が上告しました。

また、熊本水俣病に関しては、損害賠償のほか刑事事件や行政訴訟など多数の訴訟も提起され

ました。

四肢末梢優位の感覚障害だけがある人で、同一の食生活を送っていた家族に認定患者がいるなどの要件が

あれば、水俣病であると認めてよい。

中枢神経が損傷された場合の大きな特徴である複合感覚の障害が認められれば、それはメチル水銀の影響と

することが相当である。

第5章 水俣病問題の政治的解決

1 早期解決に向けた被害者の活動.

新潟、熊本とも裁判が長期化する中、水俣病問題の早期解決のためには、話し合いによるほか

はないとして、1990(平成2)年9月に熊本水俣病東京訴訟で東京地裁から和解勧告が出され

ました。そのほか、熊本水俣病第3次訴訟控訴審など1高裁、3地裁でも和解勧

告が出されましたが、政府が「現時点で和解勧告に応じることは困難」との見解

を発表するなど、解決の見通しが立たない状況でした。

このような中で、被害者の高齢化も進み、「生きているうちに救済を」といった

声が高まり、ビラまきや署名運動、県や県内112市町村(当時)すべての首長、議

会に早期解決要望に係る署名や採択を働きかけるなど、水俣病問題の早期解決に

向けた被害者の活動が続けられました。

与党3党(自民党、社会党、新党さきがけ)は、1995(平成7)年9月、未解決となってい

た熊本水俣病関係の問題について、関係者の意見を踏まえ、最終解決案を示しました。

これに対し、12月までに関係当事者間で合意が成立し、政府は、水俣病総合対策医療事業の

申請受付再開、地域の再生・振興施策の推進・支援を内容とする「水俣病対策について」の閣議

了解を行うとともに、「水俣病問題の解決に当たっての内閣総理大臣談話」を閣議決定しました。

早期解決を目指す全県キャラバン行動

公害の原点というべき水俣病問題が、その発生から40年を経て、

多くの方々のご努力により、今般、当時者の間で合意が成立し、その

解決をみることができました。

水俣病問題については、既に解決をみている公害健康被害の補償

等に関する法律による認定患者の方々の補償問題とは別に、認定を

受けられない方々の救済に関して、今日に至るまで未解決の問題が

残されてまいりました。

私は、この問題の早期解決のため、与党、地元自治体とも緊密な連

携をとりつつ、誠心誠意努力してまいりました。重い歴史を背負いなが

らも苦渋の決断をされた各団体の方々をはじめ、この間の関係者の

ご努力に対し、心から敬意を表したいと思います。

解決に当たり、私は、苦しみと無念の思いの中で亡くなられた方々

に深い哀悼の念をささげますとともに、多年にわたり筆舌に尽くしがた

い苦悩を強いられてこられた多くの方々の癒しがたい心情を思うと

き、誠に申し訳ないという気持ちで一杯であります。

水俣病問題は、深刻な健康被害をもたらしたばかりでなく、地域住

民の絆が損なわれるなど広範かつ甚大な影響を地域社会に及ぼし

ました。

私は、この解決を契機として、水俣病の関係地域の方々が、一日も

早く、ともに手を取り合って、心豊かに暮らすことができる地域社会が

築かれるよう、心から願うものであります。

今、水俣病問題の発生から今日までを振り返る時、政府としては、

その時々においてできる限りの努力をしてきたと考えますが、新潟で

の第2の水俣病の発生を含め、水俣病の原因の確定や企業に対する

的確な対応をするまでに、結果として長期間を要したことについて率

直に反省しなければならないと思います。また、私は、このような悲惨

な公害は、決して再び繰り返されてはならないとの決意を新たにして

いるものであります。

政府は、今般の解決に当たり、総合対策医療事業、チッソ支援、地

域の再生・振興などについて、地元自治体と協力しながら施策を推進

してまいりますとともに、水俣病の悲劇を教訓として謙虚に学び、我が

国の環境政策を一層進展させ、さらに、世界の国々に対し、我が国の

経験や技術を活かして積極的な協力を行うなど国際的な貢献をして

まいる所存であります。

(内閣総理大臣 村山富市)

水俣病問題の解決に当たっての内閣総理大臣談話1995(平成7)年12月15日閣議決定

3 解決協定の締結.

新潟水俣病においても1995(平成7)年12月11日、新潟水俣病被害者の会と

新潟水俣病共闘会議が、苦渋の選択により、熊本水俣病の政治解決をベースに昭

和電工との自主交渉による解決協定を締結しました。

〔協定の枠組み〕

?昭和電工が解決対象者に一時金を支払う。

?国及び県は、総合対策医療事業を継続するとともに、その申請受付を再開する。

?救済を受ける人は、訴訟や認定申請、行政不服審査請求等を取り下げることにより、紛争を終結させる。

?地域の再生・振興のために、昭和電工が2億5,000万円を新潟県に寄附する。

新潟日報:1995(平成7)年12月11日

水俣病問題の解決に当たっての関係3団体声明1995(平成7)年12月15日

本日、政府は、水俣病問題の解決について閣議了解するととも

に、「内閣総理大臣談話」を閣議決定し、発表した。

総理談話は、まず、認定患者とは別に被害患者が存在している

ことを認め、これら被害患者を長年放置してきたことについて

「誠に申し訳ないという気持ちで一杯」と謝罪し、次いで、新潟

に「第2の水俣病」を発生させたことについて原因確定と昭電に

対する指導が不十分であったと率直な反省を表明している。また、

総合対策医療事業、地域再生振興等を行うとともに、水俣病の教

訓を活かしていくことにも言及している。

これら内容は、被害者の30年におよぶ苦痛と苦悩からすると不

十分さはあるが、今後講ずる措置とあわせ、これまでの被害者切

り捨て政策の転換を内外に示したものであり、このことは多年に

およぶ裁判と命懸けの運動を進めてきた被害者、弁護団、共闘会

議、ならびにこれを支え励ましてくれた新潟県民、国民の大きな

成果である。

しかし、水俣病問題はこれで解決したわけでなく、一通過点に

過ぎない。近く再開される水俣病総合対策医療事業において、す

べての被害者が救済されなければならず、水俣病の教訓を生かし

た事業が被害者が切望する真に公害の根絶につながるものでなけ

ればならない。政府と新潟県が、これら課題を完全実施してこそ、

初めて被害者の心が癒され、水俣病問題が解決するのである。

13年半にわたりご支援いただいた多くの県民、国民に衷心より

御礼申し上げるとともに、私たちは右課題達成のため、あらため

て全力を挙げることを誓うものである。

新潟水俣病被害者の会

新潟水俣病弁護団

新潟水俣病共闘会議

第6章 被害者の救済対策

1 発生当初における被害者救済.

1965(昭和40)年5月31日に新潟水俣病の発生が公式確認された後、県は「新潟県水銀中毒

対策本部」を設置し、住民の健康調査などによる被害の把握や原因究明に取り組みましたが、働

き手が病に倒れるなどにより医療費の支払や生活費に追われ苦しい生活をしいられた被害者等の

求めに応じ、同年8月に死亡患者家族に対して香典2千円を贈るとともに、同年9月に特別措置

要綱を決定し、水銀中毒患者及び水銀保有者に対して療養費や療養手当を支給しました。さらに、

頭髪水銀50ppm以上の婦人に対しては、受胎調節や出産後は母乳をやめるよう指導を行い、ミ

ルク代の一部を支給しました。

また、新潟市や豊栄市(現新潟市)も、数回にわたり患者世帯に生業資金の貸付を行い、最終

的には貸し付けた生業資金総額約4,000万円の返済を免除しました。

一方、県は1965(昭和40)年7月に関係漁協に対して、阿賀野川下流の魚介類採捕規制や阿

賀野川産川魚の販売禁止の行政指導を行い、総額50万円の見舞金を支給しました。

2 水俣病の認定制度(法律による救済) .

1967(昭和42)年頃から訴訟により損害賠償を求める動きが活発になりました。

このような状況の中で、同年7月に「公害対策基本法」が制定(8月3日公布)され、健康被

害を未然に防止する施策の確立がうたわれ、その後、1969(昭和44)年12月15日に「公害に

係る健康被害の救済に関する特別措置法」が公布されました。

新潟水俣病においては、同年12月20日、同法に基づき阿賀野川下流域一帯が公害指定地域に

指定され、翌年2月には、県と新潟市合同の「新潟県・新潟市公害被害者認定審査会」が設置さ

れ、法律による認定制度がスタートしました。

その後、1974(昭和49)年には「公害健康被害補償法」(1987(昭和62)年に「公害健康被害

の補償等に関する法律」に題名変更)が施行され、法に基づく被害者の認定、補償が行われるよう

になり、現在も同法に基づき被害者の認定が行われています。

この法律では、本人申請に基づき、県又は市による検診(医学的検査)や認定審査会の医学的

審査を経て、知事又は市長がその疾病に係る認定処分を行い、認定された人に対しては医療費や

障害補償費の支給が行われます。ただし、新潟水俣病に関しては、原因企業(昭和電工)と患者

団体等の間で締結された補償が法律に基づく補償よりも被害者にとって有利なため、認定を受け

た人には昭和電工から、直接、補償費等が支給されています。

認定申請は、新潟水俣病について補償協定が締結された1973(昭和48)年にピークに達し、

その後は減少の一途をたどり、1988(昭和63)年以降は、13件となっています。また、認定さ

れた人は、1972(昭和47)年に年間228人と急増した後減少し、1985(昭和60)年以降は出

ていません。

2001(平成13)年12月31日現在、新潟水俣病の認定申請をした人は延べ2,138人に上り、

690人(うち生存者326人)が水俣病と認定されています。

3 水俣病総合対策事業.

水俣病については法律に基づく患者の認定が行われてきましたが、その発生地域において水俣

病と関連する健康上の不安が訴えられ、さらに、各種訴訟が起こされるなど、水俣病問題は大き

な社会問題となっていました。

このような状況の中、環境庁(現環境省)は1991(平成3)年11月の中央公害対策審議会答

申を受け、水俣病の総合的な対策に取り組みました。

(1) 医療事業

県は、水俣病が発生した地域に相当期間居住し、阿賀野川の魚介類を多食したことにより、通

常のレベルを超えるメチル水銀の曝露を受けた可能性のある人に対して、医療の機会を確保する

ことにより、症状の原因解明を行い、健康上の問題の軽減・解消を図るため、水俣病に認定され

ないものの、水俣病にもみられる四肢末梢優位の感覚障害を有する人(医療手帳対象者)に対し

て療養費、はり・きゅう施術療養費、療養手当を支給し、また、四肢末梢優位の感覚障害以外の

一定の神経症状を有する人(保健手帳対象者)に対してはり・きゅう施術療養費等を支給する医

療事業を実施しています。

この医療事業は、1992(平成4)年6月から始められ、1995(平成7)年3月末までで申請

の受付が一旦締め切られました(旧事業)。しかし、同年12月15日に閣議了解された水俣病問題

の解決策を受けて、1996(平成8)年1月22日から7月1日までの間、申請の受付が再開されました。

(2) 健康管理事業

県は、1993(平成5)年度から、水俣病が発生した地域において、過去に通常のレベルを超

えるメチル水銀の曝露を受けた可能性がある人(1965(昭和40)年12月31日以前に水俣病の

指定地域に相当期間居住し、かつ、現在も居住している人等)に対して、健康上の不安の軽減・

解消を図るため、健康診査やその後の指導及び健康相談などを行う健康管理事業を実施していま

す。

第7章 地域の再生・振興

−水俣病の教訓を生かす取組−

大きな社会問題となった水俣病問題は、1995(平成7)年の政治解決、それに伴う当事者間

の解決協定の締結により、一応の決着が見られました。

新潟水俣病は、物質的豊かさのみを追求した経済優先の考え方が、環境汚染による被害を引き

起こしたことを私たちに教えてくれた貴重な経験であり、二度とこのような公害を発生させては

ならないという教訓を後世に伝えていくため、様々な取組がなされています。

1 被害者の取組.

(1) 新潟水俣環境賞

新潟水俣病被害者の会は、「水俣病のような苦しみは自分たちだけ

でたくさんだ。子や孫に同じ苦しみを味わわせてはならない。」とい

う思いから、水俣病のような悲劇がこれ以上繰り返されないよう、

何よりも人にやさしい社会をつくるために、環境の保全と再生及び

人と自然、人と人の共生を目指す活動や調査研究に少しでも寄与で

きればと、1997(平成9)年に「新潟水俣環境賞」を設け、次のよ

うな個人や団体に対し、表彰状、賞金及び助成金を贈っています。

?水俣病(水銀による環境汚染)問題や県内に関わる公害・環境問題において、優れた功績を上げた個人や団体

?今後の調査、研究活動により、さらに多大な成果を上げることが見込まれる個人や団体

また、1999(平成11)年からは、次代を担うこどもたちが、子どものときから環境問題に関

心を持ち、理解し、行動することが非常に大切であるという観点から、小・中学生を対象にした

「新潟水俣環境賞作文コンクール」も実施しています。

(2) 新潟水俣病現地調査

新潟水俣病被害者の会と新潟水俣病共闘会議は、1999(平成11)年「水俣病の教訓を生かし

た資料館」の建設が具体化したのを機に、水俣病をもっと身近な問題として受け止め、多面的に

かつ柔軟にとらえて、多彩な取組を展開していこうと「新潟水俣病から学ぶ市民の会」を立ち上

げ、「新潟水俣病から学ぶ市民講座」を開催したり、従来から取り組んでいた患者交流会や現地

調査を継続して実施しています。

2 教訓を伝える事業.

1995(平成7)年に新潟水俣病被害者の会、新潟水俣病共闘会議と昭和電工との間で締結さ

れた協定に「昭和電工は地域の再生・振興に参加・協力する趣旨から新潟県に対し2億5,000万

円を寄附する」ことが盛り込まれ、県は、これを受け入れて「水俣病の教訓を生かす事業」に取

り組みました。

その具体的内容は、新潟水俣病被害者の会、新潟水俣病共闘会議の要望を踏まえ、資料館(環

境と人間のふれあい館−2001(平成13)年8月開館)の建設や新潟水俣病に関する書籍、小学

校教育副読本の出版を行い、水俣病という悲惨な公害を経験した県として、その教訓を生かし、

二度とこのような公害を発生させてはならないということを後世に伝えていくというものです。

第8章 2003年以降の新たな動き

2002(平成14)年に本書を発行しましたが、2004(平成16)年の水俣病関西訴訟最高裁判

決後、熊本などでは、公害健康被害補償法に基づく認定申請が急増し、損害賠償請求訴訟が起き

ています。また、本県では、2005(平成17)年に泉田知事が「ふるさとの環境づくり宣言」を

発表するなど新たな動きが始まっています。このため、暫定版を発行し、本章を追加しました。

1 水俣病関西訴訟最高裁判決.

1995(平成7)年の政治解決後も、水俣病に関する損害賠償請求訴訟として唯一継続していた、いわゆる水俣

病関西訴訟について、2004(平成16)年10月15日に最高裁判所の判決が言い渡されました。

判決では、国と熊本県には、いわゆる水質二法及び熊本県漁業調整規則に基づいて工場排水を止める義務があっ

たにもかかわらず、それを怠った責任があるとして、最高裁判所では初めて行政責任を認め、被害者側が勝訴し

ました。

また、判決では、国の認定基準と別に、特有な感覚障害などがあればメチル水銀中毒症と認められるとした、

大阪高裁判決(2001(平成13)年)を支持し、一人あたり450万円〜850万円、総額約3億2,000万円の賠償を

命じました。

2 環境省の「今後の水俣病対策について」.

最高裁判決において国及び熊本県の責任が認められたことを受けて、環境省は、2005(平成17)年4月7日に

「今後の水俣病対策について」を発表しました。

この中で、規制権限の不行使により水俣病の拡大を防止できなかったことを真摯に反省し、国として、全ての

水俣病被害者に対し謝罪の意を表するとともに、2006(平成18)年に水俣病公式確認から50年を迎えるにあた

り、1995(平成7)年の政治解決や関西訴訟最高裁判決も踏まえ、関係地方公共団体と協力し、医療対策の一層

の充実や水俣病発生地域の再生・融和の促進等を行うことを示しました。

この一環として、保健手帳については、医療費の自己負担分を全額給付するとともに、保健手帳の申請受付を

2005(平成17)年10月13日から再開しました。新たに保健手帳を交付された者は、2007(平成19)年2月末現

在、本県では103人(全国では、8,467人)です。

また、最高裁判決後、2007(平成19)年2月末現在、本県では22人(全国5,032人)が認定

申請を行い、熊本では約1,100人が損害賠償請求訴訟を提起しています。水俣病問題は現在も進

行形であり、今なお取り組むべき重要な課題です。

3 ふるさとの環境づくり宣言.

新潟の水俣病が発生して公式に確認されてから40年を迎えることを契機に、泉田知事は、

2005(平成17)年6月6日に「ふるさとの環境づくり宣言」を発表しました。

この宣言において、被害者の方々が地域社会の中で安心して暮らしていけるようにすること、

さらに、事件を風化させることなくこのことを教訓として、今後の行政運営に当たって、「犠牲

を強いてしまった歴史とそれを乗り越えてきた方々の労苦を改めて振り返り、今こそ私たちの生

命を育んできたふるさとのかけがえのない自然を二度と汚さないこと、そして、生命とその源で

ある生態系を守ること」を第一の価値として取り組んでいくことを表明しました。

この中で示した、被害者等の高齢化に対応するための保健福祉施策の充実や、新潟水俣病の啓

発と情報発信の強化などの新たな取組みを平成18年度から実施しています。

昭和40年、新潟県が新潟水俣病の発生を公式に発表して

以来、6月12日で40年が経過します。

昭和31年に熊本県で水俣病が公式に確認されてから10年

が経過してからの出来事であり、公表でした。当初の原因

究明が十分になされず、被害拡大を食い止めるための国の

有効な対策がとられなかったとはいえ、結果として新潟水

俣病の発生を防止できなかったことについては、誠に遺憾

であります。

新潟水俣病は、人々の健康に甚大な被害をもたらしたば

かりでなく、かけがえのない新潟の自然の恵みが汚され、

さらには地域住民の絆が損なわれるなど我々に多くの問題

を投げかけました。

新潟県では、新潟水俣病被害者の救済のため健康調査を

実施するとともに、徹底した工場排水の規制を行ってきま

した。さらに、失われた地域のコミュニティの再生を図る

べく、被害者に対する差別偏見の解消に努めてきました。

しかしながら、40年を経過した今もなお、新潟水俣病被

害者及びその家族の方々が健康被害と不安に苦しみ、その

経済的社会的損失が未だ解決しきれていない状況にありま

す。そして一方では、新潟水俣病が長い歳月を経て、とも

するとすべて終焉したものとして忘れ去られ、その教訓が

生かされることなく風化してしまうことが懸念されます。

行政として果たすべき責任は、すべての新潟水俣病被害

者の方々が地域社会の中で安心して暮らしていけるように

すること、多くの犠牲を生み出したこの悲劇を未来への教

訓として活かしていくことにあります。

こうしたことから、新潟水俣病の発生から40年を迎える

にあたり、新潟県ではこれまでの施策を一層発展させ、さ

らに次の事業について積極的に取り組んでまいります。

一、被害者の高齢化に対応した保健福祉施策の充実を図る。

二、被害者を支援する県内ボランティア組織の育成と環境

保全のための関係団体とのネットワークの強化を図る。

三、食の安全を確保するための制度的枠組みを整備する。

四、次世代を担う青少年への環境教育を充実させ、新潟水

俣病の歴史と教訓の情報発信を強化する。

以上、新潟水俣病40年を契機に、新潟県は、犠牲を強い

てしまった歴史とそれを乗り越えてきた方々の労苦を改め

て振り返り、今こそ私たちの生命を育んできたふるさとの

かけがえのない自然を二度と汚さないこと、そして生命と

その源である生態系を守ることを第一の価値として行政運

営することを宣言します。

平成17年6月6日

新潟県知事 泉田 裕彦

ふるさとの環境づくり宣言〜新潟水俣病40年にあたって〜

4 新潟水俣病40年記念事業.

環境と人間のふれあい館を会場に、2005(平成17)年8月20日から28日にかけて「阿賀ルネ

サンス」と題し、新潟水俣病40年記念事業を開催しました。期間中は、熊本学園大学の原田正

純教授から「熊本水俣学の展望」と題した記念講演を始め、「共感から共鳴へ−新潟水俣学の可

能性」をテーマとしたシンポジウムや、「表現を生み出す風土−新潟水俣病と文化」を考えるパ

ネルディスカッションを開催するとともに、新作「阿賀の記憶」などの映画上映、写真展等を行

い、期間中、延べ約3,900人の来館者がありました。

5 水俣病公式確認50年事業.

2006(平成18)年5月1日で、水俣病の公式確認から50年が経過しました。そこで、

国、熊本県、鹿児島県、関係市町村、水俣病関係団体、住民等が一体となって「水俣

病公式確認50年事業実行委員会」を設立し、同委員会は水俣病の教訓を後世に伝えるた

めのシンポジウムの開催等、水俣病公式確認50年事業に取組みました。

2006(平成18)年5月1日に行われた水俣病犠牲者慰霊式には、泉田知事が、新潟

県知事として初めて出席し、代表献花を行いました。

6 環境と人間のふれあい館5周年記念事業.

2001(平成13)年に環境と人間のふれあい館が開館し、2006(平成18)年8月で5周年を迎え、来館者

も20万人に達しました。

県では、開館5周年を記念して、10月21日、新潟における地域の再生・融和(もやい直し)をどのように進めていくか、水俣病の教訓をどのように生かしていくかについて、県民から考えていただくきっかけにするため、国の水俣病問題に係る懇談会委員を務めた、元水俣市長の吉井正澄氏、作家の柳田邦男氏を招聘し、記念講演会を開催しました。

7 新潟水俣病問題に係る懇談会.

2007(平成19)年2月、泉田知事は、今なお残る水俣病被害者や家族に対する偏見や差別を解消

していくためには、新潟水俣病問題の本質を地域社会が正しく理解してもらうことが必要だとして、

有識者による新潟水俣病に係る懇談会を発足させました。約1年間かけて「新潟水俣病とは何なのか」

を多面的に議論してもらい、今後の地域のもやい直しを図る上で県の果たすべき役割などについて

まとめていくことにしています。

8 新たな取組み.

ふるさとの環境づくり宣言を踏まえて、被害者が安心して暮らしていける

社会づくりを目指して2006(平成18)年度から新たに、高齢化対応のための

保健福祉施策の充実として、住民基本健康診査の上乗せや健康・介護の相談

窓口整備などに取り組んでいます。また、新潟水俣病の啓発と情報発信の強

化を図るため、水俣病被害地域の交流や水俣病関連フィールドミュージアム

化の検討、環境教育の支援などを進めています。

吉井 正澄 氏(開館5周年記念講演会) 柳田 邦男 氏(開館5周年記念講演会)

第1回 新潟水俣病問題に係る懇談会

水俣病被害地域の交流事業

(水俣市親水護岸)

水俣病は、化学工場から環境中に排

出された汚染物質により引き起こされ

た公害で、新潟では、1965(昭和40)

年に患者の発生が公表されて以来、阿

賀野川周辺の地域に長い間深刻な影響

を及ぼしてきました。

新潟水俣病については、政治解決に

より係争中の問題はなくなりましたが、

被害を受けた人たちには水俣病の症状

が今もなお続いており、流域住民の健

康上の不安は未だに解消されていない

状況にあります。

新潟水俣病に代表される人体や環境

に甚大な被害を与えた公害が発生して

から月日を経て世紀が変わった現在で

も、人々の生活環境を脅かす種々の有

害物質の存在が依然として取りざたさ

れており、また、地球規模での新たな

環境問題も生じています。

産業の発展は、社会に多くの利便性

をもたらしましたが、経済性優先の立

場を重視し環境への配慮を欠いた行為

が行き着いた先には、戻ることのなかっ

た命や痛ましい健康被害があり、回復

が決して容易ではない環境破壊があり、

修復し難い人間関係のこじれがありま

した。

公害問題が頻発したことを契機とし

て、行政は公害対策関連の法体系の整

備、拡充やこれに基づく諸施策を行い、

企業は厳正な環境基準を遵守するべく

公害防止に取り組んできました。また、

環境を守ることを目的とした団体の活

動も活発になってきました。その結果、

日本の環境対策は進展を見せ、以前の

ように人の健康を著しく害するような

状況は、一応解消されるようになりま

した。

企業は、公害防止の責務やこれを怠

ることによる長い目で見た経済的損失、

社会的ダメージなどを考慮すれば、ま

た、行政は、住民の健康や周辺の環境

を十分に尊重した施策遂行の責務を重

く受け止めれば、それぞれの立場で、

日頃から公害の未然防止や環境保全に

努力することがいかに重要であるかと

いうことを、新潟水俣病は私たちに示

唆してくれました。

また、水俣病の被害も、経過をたど

れば、自然が送る警鐘があり、住民の

訴える声があったわけで、これらを迅

速に察知し、手遅れにならないように

対応することは、いつの時代でも環境

問題の課題として認識されていかなけ

ればなりません。

1993(平成5)年、「環境基本法」が

制定され、健全で恵み豊かな環境を維

持しながら持続的に発展できる経済社

会づくりを目指すなどの環境保全の基

本理念が明確にされました。悲惨な公

害被害の経験を踏まえ、この過ちを人

類全体が得た貴重な教訓として、これ

を二度と繰り返してはならないという

思いを後世に引き継いでいく必要が私

たちにはあります。「環境の世紀」とも

言われる21世紀を生きる一人一人が、

将来にわたり環境を大切にする意識を

持ち続けていきたいと思います。

また、現在、水銀などによる健康被

害や環境汚染は、世界の各地で起こっ

ていますが、こうした公害に苦しむ地

域に対して、水俣病の経験が役立てら

れ、対策が進展することを願うもので

す。

平成14年3月

おわりに

語り部書き起こし

私は、昭和11年、新潟市の江口という阿

賀野川沿いの集落に生まれ育ちました。中学

校を卒業すると、家の農業を手伝いながら、

和裁を習い、人の着物を縫ったりもしていま

した。

近くを流れる阿賀野川は、家の庭のような

もので、小さい頃は、学校から帰ってくると

泳ぎ回って遊んでいました。川には大きな中

州があって、今はもう砂や砂利が取られすっ

かりなくなっていますが、当時はこの中州を

伝えば対岸まで泳いでいけるくらいでした。

阿賀野川にはいろいろな魚が年中いて、漁

が盛んに行われていました。父がよく釣って

きたこともあって、小さい頃から川魚をたく

さん食べて育ったものです。水はいつも澄ん

でいて、米をといだり洗濯をしたりと、川は

まさに生活の場そのもので、流域に暮らす

人々にとっては、「命の川」とも言えました。

昭和32年に結婚して、江口から少し下流

の津島屋に住むようになりました。ここは漁

師が多い集落で、近所に住む主人のいとこや

友人もみな漁師で、捕れた魚をよくもらった

りして、以前にも増して魚がたくさん食べら

れるようになりました。

川魚は、当時、流域住民の重要なタンパク

源であり、味噌汁に入れたり、塩焼や佃煮に

したり、特に、昭和34年に長男を出産して

からは、栄養をつけて母乳がよく出るように

と、とにかく魚を毎日のように食べていまし

た。

? ? ? ? ?

昭和40年に、新潟市内で水俣病にかかった

人がいることが公表されました。どうやら阿

賀野川の魚が原因らしいと言われ、川魚をた

くさん食べていた私たちは、大変心配になり

ましたが、その後、やはり自分でもおかしい

と思う症状が出始めました。手足がしびれ、

頭痛や立ちくらみが起こり、また、夫の姉の

ところで農作業の手伝いをしていた時も、カ

マを持つ感覚がなくなったり、苗分けがうま

くできなくなったりしました。家では、余っ

た魚をあげていた飼い犬が、なぜか狂い死に

してしまうようなことも起こりました。

そのうちに、手の節々が伸びず少しずつ変

形してきたことに気づき、まだ30歳くらい

なのに、これはたいへんだと思い医者へ行っ

たら、水俣病の症状が出ていると言われまし

た。水俣病に認定された主人のいとこにも、

「お前らもおれの魚を食べたのだから検診を

受けるように」と言われていましたが、「水

俣病になると子どもの結婚がだめになる」と

か「就職ができない」などという噂が流れて

おり、夫の反対もあって、結局、受診しませ

んでした。

しかし、昭和48年頃になると、体の痛みは

いっそう強くなり、とうとうがまんできなく

なり、医者に診てもらったらやはり水俣病と

診断されたので、その医師の勧めもあって、

認定申請をしました。

? ? ? ? ?

既に、水俣病に認定された人たちによって、

原因企業の昭和電工を相手取って裁判が起こ

され、原告が勝訴していましたが、その頃町

中では、「あの人は認定されている」とか

「あの人も具合が悪そうだ」というような話

題が飛び交うようになっていました。しかし、

水俣病の人だけでなく、これから認定申請を

する人たちにも偏見の目が向けられました。

「補償金欲しさに水俣病患者のふりをしてい

る」という冷たい見方があったからです。

認定申請をすると大学病院で検査をするこ

とになりますが、申請していることを知られ

たくないために、検査に行く時は、よその家

の垣根やひさしに隠れてバスを待ったりしま

した。病院では、今日は眼科、今度は神経内

科などと、いろいろな項目にわたり検査を受

けましたが、いくら朝一番に行っても、他の

患者さんよりも後回しになるようなこともあ

り、検査はたっぷり半日はかかりました。こ

うして、専門医師の検査やその後の審査を経

て、最後に来たのは、認定されないことを知

らせる「棄却」の通知でした。

主人の側は父親、兄、義理の姉、いとこ夫

婦もみんな認定患者になっており、私も同じ

くらい魚を食べて、しかも手のしびれや腰痛

など同じ症状があるのに、認定されないのは

どうしても納得できませんでした。

当時の町中の風潮を考えて、子どもたちの

結婚や就職に影響が出てはいけないという思

いから、認定申請をしなかったのですが、そ

の間に認定基準が厳しくなり、そのために、

私が申請する頃は、もう認定患者はほとんど

出ませんでした。申請が遅れたために、この

ような目にあった人たちはたくさんいたので

す。

そのあたりからでしょうか、今度は、主人

に私と同じ症状が出てくるようになりまし

た。私は検査を勧めましたし、認定されたい

とこたちからも「自分があげた魚だからきっ

と水俣病に違いない」と検査を受けるように

勧められました。

しかし、主人は、水俣病のことが会社に分

かったらクビになるのは目に見えているし、

会社の状態も良くなく、「家族が食べていけ

なくなるから」と検査から足が遠のいていく

のでした。

ちょうどその頃、水俣病の専門の先生が、

夜になると一軒ずつ往診してくださってまし

た。ある晩、主人も診察してもらったのです

が、先生は、「あなたよりもむしろ自覚症状

が強い」と私にお話されました。主人は水俣

病をひどく嫌っていただけに、それからとい

うもの自暴自棄になってしまい、毎日のよう

に酒におぼれ、仕事も休みがちになりました。

夫婦の会話も悪気のない一言ですぐに喧嘩に

なり、あげくの果てには、家族に暴力を振るっ

たり部屋のガラスを割るなど、全く手に負え

ない状態で、そのたびに子どもたちと小屋の

二階へ逃げ込んでいました。私の具合が悪く

なった時、手足をもんでくれたり食事の支度

や洗濯もしてくれたやさしい人でしたが、水

俣病が人を変えてしまいました。主人は、今

でこそ元の自分を取り戻すようになりました

が、当時、私自身の体調もままならない中、

まさに地獄のような毎日が続き、家庭生活が

台無しにされたことは、むしろ自分の体の苦

しみよりも痛手となりました。とにかく楽に

なりたいあまり、夜、家を飛び出し、川の岸

に立っては「いっそこのまま飛び込んでしま

えば・・・」と何度思ったことでしょうか。

でも、子どもたちのことを思うと、とてもで

きることではありませんでした。「自分の苦

しみを子どもたちにまで向けてはならない。」

そう言い聞かせる毎日でした。

気持ちのやり場のない長くつらい年月が過

ぎていきましたが、被害者を水俣病と認めて

償いをしてほしいという一心から、認定され

なかった人たちが集まり、昭和57年に昭和

電工と国を相手に、とうとう裁判を起こすこ

とになりました。同時に、この新潟水俣病問

題を全国の人たちにも理解してもらい支援を

求めようといろいろな行動を繰り広げていき

ました。東京へも多い時で月に4、5回は出

向き、昭和電工交渉、環境庁交渉、街頭での

ビラ配りなどの運動を展開しました。

もともと、私は、運動など縁遠かったので

すが、提訴から何年か後に、盛岡で日本母親

大会というのが開かれ、これに参加して新潟

水俣病の深刻さを訴えたり、全国の頑張るお

母さん方の姿を見て勇気づけられたのをきっ

かけに、それまでにない自分を発見すること

ができ、自信を持てるようになりました。こ

の大会への参加は、私の運動の出発点でも

あったのです。そんなことから、やがて被害

者の会の副会長を仰せ付かるようになりまし

た。

被害者は、既にみな高齢で体の具合が悪い

ものですから、東京での行動などは交代でや

ろうということで、副会長の立場から皆さん

にその旨お願いに行くのですが、「裁判も勝

つかどうか分からないのに、そんな活動でき

ない」などと、時には同じ被害者からも愛想

を尽かされることがあり、いろいろ切ない思

いをしました。しかし、東京へ行くたびに各

地の支援団体の皆さんが私たちを勇気づけに

きてくれました。木枯らしが吹きつける時は

熱い缶コーヒーを、うだるような暑さの中で

は冷たい飲物を差し入れてもらい、昭和電工

前では一緒に座り込みをしてくれたり、「頑

張ってください」と励ましてカンパしてくれ

た人たちもいました。この人たちの温かい心

には、今でも感謝の思いが絶えません。

裁判を起こしてから13年後の平成7年12

月、新潟水俣病問題は決着を見ることができ

ました。内容は決して十分とは言えませんが、

それまでの私たちのあらゆる運動が実を結ん

だものと思っています。しかし、自分たちだ

けではなかなか成し得なかったことも多かっ

たわけで、たくさんの方々からの情けとやさ

しさあふれる支援を受けながら、解決まで頑

張ることができたのです。このことは、何も

のにも代え難い喜びでした。

現在の様子を少しお話ししますと、やはり

手足がとてもしびれ、夏など、冷房の効いた

部屋があると、腕の上の方までびりびりして

きます。夜はよく眠れず、睡眠薬を飲んでい

るのですが、年中飲んでいるとだんだん効き

が悪くなるようで、次第に強いものを欲しが

るようになります。そうすると、夜中の1時

か2時くらいに副作用で口が渇き、苦しくて

目が覚めてしまいます。暑い時期でも、明け

方涼しくなると、足がこむら返りを起こし、

ひどい痛みが走ります。こうした手足のしび

れや不眠あるいは耳鳴りは、外見からはなか

なか分かってもらえないところが非常につら

いのですが、もう何十年もこうした状態が続

いています。「一日でもいいから熟睡できる

夜があればなあ」といつも思っています。

8歳の時、戦争で父を亡くした私は、母と

二人で苦しい思いをしながらも一生懸命働い

て妹や弟、祖母を養ってきました。そして、

夫とめぐり会い3人の子どもに恵まれて、こ

れからという時に、水俣病によって一転して

家族の幸せを奪われてしまいました。治らな

い体や癒されない心の苦しみは、私たちだけ

でもうたくさんです。

後世の人たちが同じ経験を二度と繰り返さ

ないためにも、生きるためになくてはならな

い水や身近にある自然を大切にする気持ちを

みんなで持っていかなければいけないと思い

ます。世の中が便利になればなるほど、公害

は切り離せない問題だと思うのです。そのた

めにも、一人でも多くの人、特に、今の若い

世代の人に私たち被害者の経験を知ってもら

い、自然などの環境を守っていくことがこれ

から重要になることを分かっていただければ

幸いに思っています。

※ このお話をいただいた方は、新潟市東区津島屋にお住まいの さんです。

さんは、新潟水俣病被害者の会の副会長を務

め、現在は、県立環境と人間のふれあい館で「語り

部」として、子どもたちをはじめ広く入館者に、自

らの苦難の経験を伝え、公害の根絶と環境を守るこ

との大切さを訴え続けています。また、2002年3月

にタイ・バンコクで開催される水俣病経験普及の国

際会議の場で、世界に向けて新潟水俣病の経験と教

訓をアピールします。

新潟水俣病関係年表

年 月 日事 項

1929(昭和04) 昭和肥料鹿瀬工場、鹿瀬発電所から電力の供給を受けカーバイト、石灰窒素等の生産を開始

1934(昭和09)11. 昭和肥料も出資し昭和合成化学工業を設立、鹿瀬(現阿賀町)に工場を建設

1936(昭和11) 3. 昭和合成化学工業鹿瀬工場、水銀等を触媒にしてアセトアルデヒドの生産を開始

1939(昭和14) 6. 昭和肥料と日本電気工業が合併して昭和電工を設立

1956(昭和31) 5. 1 新日本窒素肥料(以下「新日窒」という。)附属病院長細川一ら、脳症状を呈する患者の発生を水俣保健所に報告−水俣病公式発見−

5. 28 水俣市、水俣市奇病対策委員会を設置し患者の措置、原因究明にあたる

8. 3 熊本県、熊本大学に「水俣の原因不明患者の原因究明」の研究を依頼

8. 24 熊本大学医学部、水俣病医学研究班(以下「熊大研究班」という。)を組織

11. 3 熊大研究班、中間報告で「本疾病は伝染性疾患ではなく、一種の中毒症であり、その原因は水俣湾産魚介類の摂取によるものである」と報告

12. 1 水俣市奇病対策委員会、54人(うち死亡17人)を水俣病と決定

1957(昭和32) 5. 昭和電工、昭和合成化学工業を吸収合併し鹿瀬工場のアセトアルデヒド生産設備を増強

8. 16 熊本県、厚生省(現厚生労働省)に対し「水俣湾産の魚介類に食品衛生法を適用することの可否」について照会

9. 11 厚生省(現厚生労働省)、熊本県の照会に対し「食品衛生法を適用することはできない」旨を回答

9. 25 昭和電工、阿賀野川漁連の訴えにより新潟県と「残滓並びに汚濁水の処理については被害のおそれなきよう適切な処理を行うものとする」と覚書を交換

10. 26 厚生省(現厚生労働省)厚生科学研究班、「化学毒物として、セレン、マンガンのほかタリウムが疑われる」と発表

1958(昭和33) 2. 7 新日窒附属病院長細川一ら、脳性小児マヒ様の患者をはじめて診察

*後に胎児性水俣病と判明

9. 25 新日窒水俣工場、アセトアルデヒド製造工程の排水経路を変更

*百間港排出をやめ、八幡プール貯溜、上澄水を水俣川河口へ放流

1959(昭和34) 1. 昭和電工鹿瀬工場裏手のカーバイト残滓捨場が崩壊、阿賀野川へ流出し河口まで多量の魚が死滅

*阿賀野川漁協協議会に2,400万円補償

7. 21 新日窒附属病院長細川一、アセトアルデヒド設備の廃水を直接投与するネコ実験を開始

*10.6 ネコ400号発症するも公表されず、11.30 実験も禁止される

1959(昭和34) 7. 22 熊大研究班、「水俣病は現地の魚介類を摂取することによって引き起こされる神経系疾患であり、魚介類を汚染している毒物としては、水銀が極めて注目されるに至った」と公式発表

8. 5 新日窒水俣工場、熊本県議会水俣病特別委員会で有機水銀説は実証性の

ない推論と反論

8. 6 水俣市漁協、鮮魚小売商組合とともに新日窒水俣工場にデモ、第1回漁業補償交渉 −第1次漁民紛争−

*?漁業被害の補償、?ヘドロの完全除去、?排水浄化装置の設置を要求

9. 28 日本化学工業協会大島理事、有機水銀説を否定し爆薬説を発表

10. 17 熊本県漁連、新日窒に交渉を申し入れたが拒否され、工場に投石したため警官が出動 −第2次漁民紛争−

*総決起大会で?浄化装置完成までの操業停止、?漁業被害の補償の要求を決議

10. 21 通産省(現経済産業省)、新日窒に対し?アセトアルデヒド製造工程からの排水の水俣川河口への放出中止、?排水浄化装置の年内完成を指示

*全国の同種工場に工場排水の水質調査を依頼

11. 12 厚生省(現厚生労働省)食品衛生調査会水俣食中毒特別部会、「水俣病の主因をなすものはある種の有機水銀化合物である」と厚生大臣に答申し、翌日解散

12. 昭和電工安西社長、日本化学工業協会の産業排水対策委員長に就任

12. 25 新日窒水俣工場、排水浄化装置(サイクレーター、セディフローター)を完成

*後の裁判の証言により、有機水銀を取り除くことに効果がないことが明らかになった

12. 30 患者家庭互助会、新日窒と不知火海漁業紛争調停委員会の調停案を受諾し「見舞金契約」に調印

*熊本の第1次訴訟判決で、公序良俗違反により無効と判断された

1960(昭和35) 2. 26 政府、食品衛生調査会水俣食中毒特別部会解散の後を受けて水俣病総合調査研究連絡協議会を設置し第1回会議を開催

*1961.3.6 第4回会議を開催、以降開催されず

4. 8 日本化学工業協会、産業排水対策委員会の付属機関として水俣病研究懇談会(田宮委員会)を設置(後に消滅)

4. 12 東工大清浦教授、第2回水俣病総合調査研究連絡協議会でアミン中毒説を発表

1961(昭和36) 9. 14 厚生省(現厚生労働省)、水俣病患者診査協議会(1960.12,25 設置)を改組し水俣病患者診査会を発足

1962(昭和37) 8. 熊本大学入鹿山教授ら、酢酸工場水銀滓と水俣湾のアサリから塩化メチル水銀を抽出したと発表

11. 29 水俣病患者診査会、脳性小児マヒ様患者16人をはじめて胎児性水俣病と診定新潟水俣病関係年表

1963(昭和38) 2. 20 熊大研究班、水俣病の原因について「水俣病を起こした毒物はメチル水銀化合物で水俣湾内の貝及び新日窒水俣工場のスラッジから抽出された。しかし、現段階では両抽出物質の構造はわずかに違っている」と発表

1964(昭和39)11. 12 新潟市の住民、原因不明の神経疾患で新潟大学(以下「新大」という。)附属病院脳神経科に入院

1965(昭和40) 1. 1 新日窒、チッソと社名変更

1. 10 昭和電工鹿瀬工場、アセトアルデヒドの生産を停止

*アセトアルデヒド製造工程図を焼却し、製造プラントを撤去

1. 18 東京大学椿助教授(後に新大教授)、新潟市の入院患者を診察し有機水銀中毒症と疑う

5. 31 新大の椿・植木両教授、新潟県衛生部(現福祉保健部)に対し「原因不明の水銀中毒患者が阿賀野川下流沿岸部落に散発」と報告

−新潟水俣病発生の公式確認−

6. 12 新大の椿・植木両教授と新潟県衛生部(現福祉保健部)、「阿賀野川流域に有機水銀中毒患者7人発生、うち2人死亡」と正式に発表

6. 16 新潟県と新大、合同で新潟県水銀中毒研究本部を設置(7.31 新潟県有機水銀中毒研究本部と改称)

6. 16 新大の椿・植木両教授と新潟県の北野衛生部長、「原因は阿賀野川の魚と推定される」と記者会見

6. 16 新大医学部など、阿賀野川流域の住民の健康調査を開始

6. 21 新潟県、「新潟県水銀中毒対策本部」を設置 新潟市、「水銀中毒対策本部」を設置

6. 28 新潟県の水銀中毒対策本部、阿賀野川下流の魚介類採捕規制について行政指導の実施を決定(7.1〜8.31 横雲橋下流)

*9.1 食用規制に切り替わる

7. 12 新潟県衛生部(現福祉保健部)、食品衛生法違反の恐れにより阿賀野川産川魚の販売禁止の行政指導を実施

*7.13 新潟県が関係漁協に見舞金総額50万円を支給

7. 26 新潟県水銀中毒研究本部、受胎調節等の訪問指導及び健康管理の実施を決定

8. 25 新潟県民主団体水俣病対策会議の結成(1970.1.26 新潟水俣病共闘会議へ継承)

9. 8 厚生省(現厚生労働省)、新潟水銀中毒事件特別研究班(臨床、試験、疫学の3班編制)を発足

12. 8 新潟県、新潟県有機水銀中毒症患者診査会の設置を決定

*12.23 第1回開催、患者26人(死者5人)、水銀保有者9人確認

12. 23 阿賀野川有機水銀中毒被災者の会の正式結成(後の新潟水俣病被災者の会)

新潟水俣病関係年表

1965(昭和40)12. 25 昭和電工、鹿瀬工場を分離し鹿瀬電工を設立

1966(昭和41) 3. 24 厚生省(現厚生労働省)の特別研究班・関係各省庁合同会議、「工場排水が原因と断定するには不十分」と結論を保留

5. 17 新大の滝澤助教授、新潟県の水銀中毒対策本部に「鹿瀬工場の排水口の水苔からメチル水銀を検出した」と報告

6. 昭和電工、工場排水説に反論し「阿賀野川下流流域中毒事件に対する見解(農薬説)」を発表

*7.12 厚生省(現厚生労働省)に阿賀野川有機水銀中毒症に対する考察を提出

10. 横浜国立大北川教授、「阿賀野川沿岸水銀中毒事故の原因に関する意見(新潟地震により流出した農薬が逆流して下流域を汚染したという塩水楔説)」を発表

1967(昭和42) 4. 7 厚生省(現厚生労働省)の特別研究班、厚生省(現厚生労働省)に「新潟水銀中毒事件特別研究報告書(第2の水俣病と結論)」を提出

6. 12 新潟水俣病患者3世帯13人、昭和電工を相手取り4,450万円の慰謝料を請求し新潟地裁に提訴−新潟水俣病第1次訴訟−

7. 21 「公害対策基本法」成立(8.3 公布施行)

1968(昭和43) 1 .24 新潟水俣病被災者の会代表ら、水俣を訪問し患者互助会などと交流

*被害者の生活保障の要求や水俣と新潟が手を結ぶなどの内容の共同声明を発表

4. 新潟水俣病記録映画「公害とたたかう」完成

*県内はじめ全国で上映

5. 18 チッソ水俣工場、アセチレン法アセトアルデヒド生産を中止

9. 26 政府、水俣病についての統一見解を発表

*新潟水俣病は、昭和電工鹿瀬工場のアセトアルデヒド製造工程中で副生されたメチル水銀化合物を含む排水が大きく関与して中毒発生の基盤となっている

*熊本水俣病は、チッソ水俣工場のアセトアルデヒド・酢酸製造工程中で副生されたメチル水銀化合物が原因である

1969(昭和44) 6. 14 熊本水俣病患者家庭互助会訴訟派28世帯112人、チッソを相手取り、総額6億4,000万円余の慰謝料を請求し熊本地裁に提訴

−熊本水俣病第1次訴訟−

12. 15 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(旧法)公布

*12.20 阿賀野川下流域一帯が水俣病の公害地域に指定

12. 17 公害の影響による疾病の指定に関する検討委全体会議(厚生省(現厚生労働省))、特異な発生経過、国内外で通用していることから、病名を「水俣病」と指定

1970(昭和45) 1. 26 新潟県民主団体水俣病対策会議を発展解消し、新潟水俣病共闘会議を結成新潟水俣病関係年表

1970(昭和45) 2. 1 新潟県と新潟市、「新潟県・新潟市公害被害者認定審査会」を共同設置

*2.26 第1回審査会開催

1971(昭和46) 7 .1 環境庁(現環境省)発足

8. 7 環境庁(現環境省)、事務次官通知「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法の認定について」を通知

8. 7 環境庁(現環境省)、熊本・鹿児島両県の棄却者9人の処分取消の裁決

9. 29 新潟水俣病第1次訴訟判決(原告勝訴、確定)

1972(昭和47) 1. 8 阿賀野川の中・上流域から初めての認定患者

1973(昭和48) 1. 20 熊本水俣病患者家族141人、チッソを相手取り、総額16億8,000万円余の慰謝料を請求し熊本地裁に提訴−熊本水俣病第2次訴訟−

3. 20 熊本水俣病第1次訴訟判決(原告勝訴、確定)

5. 22 熊大医学部、有明町に第3水俣病の発生の可能性を指摘

6. 21 新潟水俣病被災者の会と共闘会議、昭和電工との間に「新潟水俣病問題に関する協定書」調印

*6.30 安田町(現阿賀野市)の患者グループも補償協定調印

7. 5 新潟沼垂診療所斉藤所長ら、関川流域住民7人を検診し2人を水俣病と疑う

*1974.5.30 新潟県衛生部(現福祉保健部)、関川水系の調査で漁民らを検診の結果、水俣病の疑いなしと断定

7. 9 熊本水俣病患者5派(2次訴訟派を除く)、チッソと補償協定に調印

*12.25 2次訴訟派、補償協定に調印

7. 23 厚生省(現厚生労働省)、「魚介類の水銀の暫定的規制値」を制定

8. 17 環境庁(現環境省)水銀汚染調査検討委員会健康調査分科会、有明町で水俣病と疑われた10人中2人を否定

10. 1 水俣市長ら、環境庁(現環境省)長官など関係機関に「水俣病」の病名変更を陳情

10. 5 「公害健康被害補償法(新法)」公布(1974.9.1 施行)

1974(昭和49) 4. 新潟で初の行政不服審査請求(認定申請棄却者4人)

6. 7 環境庁(現環境省)水銀汚染調査検討委員会健康調査分科会、有明海沿岸に水俣病と診断できる患者なしと最終結論

1976(昭和51)10. 1 環境庁(現環境省)、水俣病対策のため特殊疾病対策室を設置

1977(昭和52) 7. 1 環境庁(現環境省)、環境保健部長通知「後天性水俣病の判断条件について」を通知

1978(昭和53) 3. 24 阿賀野川水銀汚染等調査専門家会議、阿賀野川の水銀汚染の安全宣言

*4.17 新潟県、阿賀野川の大型魚の食用規制を全面的に解除

1978(昭和53) 7. 3 環境庁(現環境省)、事務次官通知「水俣病の認定に係る業務の促進について」を通知

1979(昭和54) 3. 28 熊本水俣病第2次訴訟判決(原告勝訴、双方控訴)

1980(昭和55) 5. 21 熊本水俣病認定申請者ら85人、国、熊本県、チッソを相手取って水俣病国家賠償等請求訴訟を熊本地裁に提訴 −熊本水俣病第3次訴訟−

1981(昭和56) 7. 1 環境庁(現環境省)、環境保健部長通知「小児水俣病の判断条件について」を通知

1982(昭和57) 5. 26 新潟水俣病被害者の会結成

6. 21 新潟水俣病未認定患者94人(第8陣まで234人)、国と昭和電工を相手取って慰謝料51億4,800万円を請求し新潟地裁に提訴

−新潟水俣病第2次訴訟−

7. 23 公害健康被害補償不服審査会、不服審査請求に対し、新潟で初めて県の棄却処分を取り消す裁決

10. 28 熊本水俣病認定申請者(大阪在住)ら40人、関西訴訟を提訴

1984(昭和59) 5. 2 熊本水俣病認定申請者(東京、神奈川在住)ら6人、東京訴訟を提訴

1985(昭和60) 8. 16 熊本水俣病第2次訴訟控訴審判決(原告4人勝訴1人棄却、確定)

11. 28 熊本水俣病認定申請者(京都在住)ら5人、京都訴訟を提訴

1986(昭和61) 3. 27 水俣病認定申請棄却処分取消請求事件判決(原告勝訴、被告控訴)

7. 1 特別医療事業施行(新潟県は適用されず)

1987(昭和62) 3. 30 熊本水俣病第3次訴訟第1陣判決(原告勝訴、双方控訴)

1988(昭和63) 2. 19 熊本水俣病認定申請者(福岡県在住)ら8人、福岡訴訟を提訴

1990(平成 2) 9. 28 熊本水俣病東京訴訟で東京地裁和解勧告

*以後、関連訴訟の1高裁3地裁で和解勧告

10. 29 政府、相次ぐ裁判所の和解勧告に「現時点で和解勧告に応じることは困難」と見解発表

1991(平成 3) 3. 26 豊栄市議会、「早期解決」「特別医療事業の新潟県適用」の意見書を採択

*106市町村で同様の意見書が採択

1992(平成 4) 2. 7 熊本水俣病東京訴訟判決(64人中42人に損害賠償、国・県の責任は否認。原告控訴)

3. 31 新潟水俣病第2次訴訟第1陣判決(提訴後認定された3人を除く91人中88人について水俣病罹患を認めたが、国の責任は否定。昭和電工、原告全員控訴)

4. ドキュメンタリー映画「阿賀に生きる」完成*県内はじめ全国で上映新潟水俣病関係年表

1992(平成 4) 5. 1 環境庁(現環境省)、「水俣病総合対策」の実施要領を発表(6.29 新潟県、水俣病総合対策実施要綱を発表)

1993(平成 5) 3. 25 熊本水俣病第3次訴訟第2陣判決(原告勝訴、双方控訴)

11. 26 熊本水俣病京都訴訟判決(46人中33人に損害賠償、国・県の責任を認める。原告、被告双方控訴)

1994(平成 6) 水俣病問題早期解決要望書(県内全市町村長署名、111市町村議会採択)

7. 11 熊本水俣病関西訴訟判決(60人中42人に損害賠償、国・県の責任は否認。原告、チッソ控訴)

1995(平成 7) 2. 23 連立与党、「与党水俣病問題対策会議」を設置

3. 31 水俣病総合対策医療事業申請受付終了

9. 28 連立与党、熊本水俣病について水俣病未認定患者救済の最終解決案を正式決定(被害者団体が受入れ)

11. 25 新潟水俣病共闘会議と昭和電工、熊本案に沿うことで合意

12. 11 新潟水俣病被害者の会・共闘会議と昭和電工、解決協定を締結

12. 15 政府、「水俣病対策について」を閣議決定*内閣総理大臣が水俣病問題の解決に当たっての談話を発表

1996(平成 8) 1. 5 大島環境庁長官、総合対策医療事業の申請受付再開を発表

1. 22 新潟県、水俣病総合対策医療事業の申請受付を再開(7.1まで)

2. 23 新潟水俣病第2次訴訟第1陣、東京高裁で和解成立

2. 27 新潟水俣病第2次訴訟第2陣〜第8陣、新潟地裁で和解成立

5. 22 熊本水俣病第3次訴訟第1陣及び福岡、熊本、東京、京都で係争していた訴訟、チッソと和解成立し国、熊本県に対する訴えを取下げ

6. 2 熊本水俣病関西訴訟原告団、水俣病の行政責任を問うため訴訟継続を確認

1997(平成 9) 5. 14 新潟水俣病被害者の会、「新潟水俣病被害者の会環境賞」を創設

1998(平成10) 2. 12 フィリピンで「日本・フィリピン水俣病経験の普及啓発セミナー」が開催、新潟県からも被害者の会や県の担当者らが参加

1999(平成11) 1. 新潟水俣病の教訓を活かした事業「環境再生啓発施設整備」の基本計画書を策定

2000(平成12) 4. 「新潟県立環境と人間のふれあい館」建築工事着工(2001.1 建築工事完了、2001.3 展示工事完了)

2001(平成13) 3. 7 ベトナムで「日本・ベトナム水俣病経験の普及啓発セミナー」が開催、新潟県からも被害者の会や県の担当者らが参加

2001(平成13) 4. 27 熊本水俣病関西訴訟大阪高裁判決(51人に損害賠償、国・熊本県の責任を認定。チッソは上告せず、国・熊本県が上告)

8. 1 「新潟県立環境と人間のふれあい館」開館

2002(平成14) 3. 新潟県、「新潟水俣病のあらまし」、小学校教育副読本「未来へ語りつい

で〜新潟水俣病が教えてくれたもの〜」を発行

2003(平成15) 4. 1 環境と人間のふれあい館のサブネームに、「新潟水俣病資料館」を使用

2004(平成16)10. 15 熊本水俣病関西訴訟最高裁判決(国・熊本県の責任を認定、国・熊本県の敗訴が確定)

2005(平成17) 4. 7 環境省は「今後の水俣病対策について」を発表

6. 6 泉田新潟県知事は、新潟水俣病公式確認から40年を契機に、「ふるさとの環境づくり宣言」を発表

6. 12 新潟水俣病被害者の会、新潟水俣病共闘会議は「新潟水俣病40年記念の集い」を開催し、「阿賀よ伝えて−103人が語る新潟水俣病」を発刊

8.20〜8.28 新潟県主催で新潟水俣病40年記念事業「阿賀ルネサンス」を開催

10. 3 水俣病不知火患者会が、チッソ・国・熊本県を相手取り、損害賠償請求訴訟を熊本地裁に提訴

10. 13 水俣病総合対策事業における保健手帳の申請受付を再開

2006(平成18) 5. 1 水俣市で水俣病犠牲者慰霊式が開催(水俣市・水俣病犠牲者慰霊式実行委員会・水俣病公式確認50年事業実行委員会主催)泉田知事が新潟県歴代知事として慰霊式に初めて出席

5. 10 公害健康被害補償不服審査会が、不服審査請求に対し、新潟市の棄却処分を取り消す裁決

9. 19 国の「水俣病問題に係る懇談会」が環境大臣に提言書を提出。内容は、「いのちの安全」の危機管理体制、被害者の苦しみを償う制度づくり、「環境・福祉先進モデル地域」の構築など。環境省に水俣病発生地域環境福祉推進室が発足(9.21)

10. 14 環境と人間のふれあい館来館者が20万人を突破

10. 21 環境と人間のふれあい館開館5周年事業として記念講演会を開催

2007(平成19) 2. 8 泉田知事は、新潟水俣病問題の包括的な検証と今後のもやい直しの取組みについて助言を得るため、「新潟水俣病問題に係る懇談会」を発足

3. 7 関西訴訟最高裁判決以後、初めて認定審査会を開催。2名を認定新潟水俣病関係年表

著・編者(発行所) 書名・タイトル 発行年

石田芳英ほか(阿賀に生きる製作委員会) AGA草紙? −阿賀野川の川漁− 1999

建設省北陸地方建設局阿賀野川工事事務所阿賀野川史−改修60年のあゆみ− 1988

新潟県生活環境部阿賀野川水銀汚染総合調査報告書1979

新潟水俣病被害者の会・阿賀よ忘れるな1996

新潟水俣病共闘会議−新潟水俣病第二次闘争の記録−

新潟県民主団体水俣病対策会議怒りは川をさかのぼる1967

新潟水俣学校聞きとりクラブ

怒れ阿賀

−新潟水俣病被害者川べりの生活−

新潟水俣病共闘会議いまなぜ“みなまた” か1984

関 礼子

インタビュー地域に誇りを取り戻す試み2001

グラフィケーション通巻303号

関 礼子

映画「阿賀に生きる」の人と舞台1999

−特別講義(講義録)−

新 潟 県環境と人間のふれあい館語り部映像2001

新 潟 県環境と人間のふれあい館展示資料2001

三橋 規宏(日本経済新聞社) 環境経済入門1999

木野 茂((株)東京数学社) 環境と人間 −公害に学ぶ− 1997

飯島孝((株)技術と人間/高橋昇) 技術の黙示録−化学技術論序説− 1996

昭和電工(株)社史編集室(昭和電工(株)) 昭和電工五十年史1977

環 境 省図で見る環境白書(平成11年版) 1999

環 境 省図で見る環境白書(平成13年版) 2001

(株)ビッグペン編著 三和総合研究所監修手にとるように環境問題がわかる本1999

新潟水俣病共闘会議東京事務所新潟水俣病裁判・判決全文1972

新潟水俣病弁護団

新潟水俣病第二次訴訟最終準備書面1990

(第1分冊の1)

坂東克彦(日本放送出版協会)

新潟水俣病の三十年2000

−ある弁護士の回想−

飯島伸子・船橋晴俊((株)東信堂) 新潟水俣病問題−加害と被害の社会学− 1999

環境省・ヴィエトナム環境省

日本・ヴィエトナム水俣病経験の普及啓発セミナー発表資料2001

水俣市立水俣病資料館編

水俣病−その歴史と教訓− 2000 2000

(水俣市企画課)

環境庁環境保健部水俣病その歴史と対策1997

新潟県福祉保健部生活衛生課水俣病その歴史と対策−にいがた− 1997

水俣市立水俣病資料館・水俣病歴史考証館水俣病の10の知識1997

水 俣 市 水俣病のあらまし1994

水俣病医学研究会((株)ぎょうせい)

水俣病の医学1995

−病像に関するQ&A−

全国市民フォーラム実行委員会水俣病の教訓 水俣病裁判の経験から2001

深井 純一((株)勁草書房)

水俣病の政治経済学1999

−産業史的背景と行政責任−

水俣病に関する社会科学的研究会

水俣病の悲劇を繰り返さないために1999

−水俣病の経験から学ぶもの−

熊本日日新聞社水俣病百科水俣水銀国際会議2001

宮本 憲一水俣病問題の世界の環境政策への教訓2001

新潟水俣病研究会よみがえれ阿賀−新潟水俣病Q&A− 1986

参考文献

※編集に当たり下記の方々から御意見をいただきました。

大熊一郎新潟県立教育センター

川上 耕新潟水俣病弁護団

木村勇一新潟市保健所

工藤和雄新潟水俣病弁護団

近藤喜祐新潟県教育庁下越教育事務所

高野秀男新潟水俣病共闘会議

旗野秀人安田町水俣病患者の会事務局

樋口幸二新潟水俣病被害者の会

(敬称略、五十音順)

新潟県福祉保健部生活衛生課

新潟水俣病出版事業編集協議会

表紙写真

・阿賀野川河口写真提供:国土交通省北陸地方整備局阿賀野川河川事務所

・日の出の漁撮 影:野瀬山信夫氏写真提供:横越町(現新潟市)

・早朝の漁撮 影:白椿貞夫氏

写真提供:国土交通省北陸地方整備局阿賀野川河川事務所

裏表紙写真

・ふれあい館展示室撮 影:ヴィスタジャパン 廣崎節雄氏

http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/00aramasi.pdf

http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/00aramasi.pdf

新潟水俣病のあらまし目次

はじめに 1

序章水俣病の概要

1 水俣病とは 4

2 高度経済成長の裏側で 4

3 被害者の活動と補償、救済 4

第1章阿賀野川と人々の暮らし

1 阿賀野川 5

2 流域の人々の暮らし 5

3 阿賀野川と人々の結びつきの変化 6

第2章水俣病の発生と経過

1 熊本での患者発生と公式発見 7

2 水俣病の原因究明 8

3 新潟水俣病の発生 9

4 新潟水俣病の原因究明 11

5 政府統一見解の発表 12

第3章水俣病の被害

1 被害者の発生状況 13

2 水俣病発生の仕組 13

3 水俣病の症状 17

4 身体上の不自由さと職業への影響 18

5 水俣病による社会的被害 18

6 漁業への影響 19

第4章救済を求めた被害者の活動(水俣病訴訟)

1 新潟水俣病第1次訴訟 22

2 補償協定の締結 23

3 新潟水俣病第2次訴訟 24

4 熊本水俣病に関する裁判 25

第5章水俣病問題の政治的解決

1 早期解決に向けた被害者の活動 26

2 政府・与党3党による政治解決 26

3 解決協定の締結 27

第6章被害者の救済対策

1 発生当初における被害者救済 28

2 水俣病の認定制度(法律による救済) 28

3 水俣病総合対策事業 30

第7章地域の再生・振興 −水俣病の教訓を生かす取組−

1 被害者の取組 32

2 教訓を伝える事業 33

第8章2003年以降の新たな動き

1 水俣病関西訴訟最高裁判決 34

2 環境省の「今後の水俣病対策について」 34

3 ふるさとの環境づくり宣言 35

4 新潟水俣病40年記念事業 36

5 水俣病公式確認50年事業 36

6 環境と人間のふれあい館5周年記念事業 36

7 新潟水俣病問題に係わる懇談会 37

8 新たな取組み 37

おわりに 38

資 料 編

語り部書き起こし 39

新潟水俣病関係年表 43

参考文献 52

序章 水俣病の概要

1 水俣病とは.

水俣病は、メチル水銀化合物に汚染された魚介類を長期間、たくさん食べることによって起き

る中毒性の神経系疾患です。発生源は化学工場で、工場排水に含まれていたメチル水銀が海や川

に流れ出し、魚などに蓄積していきました。

水銀は、蛍光灯や体温計など身近なところで使用されているものもありますが、メチル水銀は

毒性が強く、血液により脳に運ばれ、やがて人体に著しい障害を与えます。また、母親が妊娠中

にメチル水銀を体内に取り込んだことにより、胎児の脳に障害を与え、いわゆる胎児性水俣病を

発生することもあります。

水俣病の主な症状としては、手足の感覚障害をはじめ、運動失調、平衡機能障害、求心性視野

狭窄、聴力障害などが上げられます。(症状等の詳細はP17参照)

最初に水俣病の発生が確認されたのは1956(昭和31)年で、熊本県の水俣湾周辺で発生した

ことにより「水俣病」という病名が付けられました。新潟県では、1965(昭和40)年に阿賀野

川流域で発生が確認されました。

2 高度経済成長の裏側で.

1950年代後半から60年代にかけて、重化学工業化が推進され、経済が高度成長を遂げる過程

において、工場から排出される有害物質により水や大気などが汚染され、健康への深刻な被害を

及ぼす産業公害が日本各地で頻発しました。

熊本と新潟で発生した水俣病は、四日市ぜんそく、富山のイタイイタイ病と合わせて、いわゆ

る日本の四大公害と呼ばれています。この頃の公害の典型は、企業が加害者となり住民に被害を

与えたもので、経済発展に伴って生じたひずみとも言われます。

生産性を優先させた企業活動によって引き起こされた水俣病は、環境の破壊と健康への被害を

もたらしたとともに、地域社会にも深刻な影響を及ぼし、歴史上まれに見る悲惨な公害として、

その恐ろしさを世界中に知らせました。

このような公害問題の発生を契機として、行政や企業は、緊急の課題として公害対策に取り組

みました。

3 被害者の活動と補償、救済.

新潟水俣病では、被害者が救済を求め、原因企業の昭和電工(株)や国を相手取って、訴訟(新

潟水俣病第1次訴訟、同第2次訴訟)を提起し、損害賠償を求めました。熊本でも同様の訴訟が

数多く提起されました。

第1次訴訟については、1971(昭和46)年に原告勝訴で結審しましたが、第2次訴訟では判

決が確定せず、裁判が長期化する中、水俣病問題の早期解決のため、与党3党から最終解決案が

示され、この内容を踏まえ、1995(平成7)年に被害者団体と昭和電工との間で解決協定が締

結されました。

この間、1969(昭和44)年に法律に基づく認定制度が発足し、認定患者には補償協定に基づ

いて昭和電工から医療費や補償費が支給されています。また、認定はされないものの、水俣病に

もみられる症状を有する被害者に対して、国の水俣病総合対策医療事業に基づき県から療養費な

どが支給されています。

第1章 阿賀野川と人々の暮らし

1 阿賀野川.

阿賀野川は、その源流を栃木、福島県境の荒海山に発し、福島県内で猪苗代湖

から流下する日橋川や尾瀬沼を水源とする只見川を合流して渓谷を西流し、新潟

県に入ってからは早出川などを合流して平野部を流れ、新潟市で日本海に注いで

います。

福島県側では「阿賀川」と呼ばれている阿賀野川は、流域面積7,710?2 、延長

210?にも及ぶ日本有数の大河です。

阿賀川の「アガ」とは、仏教用語で「閼伽」(アカ、水)の意味であると言わ

れ、水量の豊富な川とされています。また、阿賀野川の「阿賀野」とは、アイヌ

語の「ワッカ」で「清い川」を意味するという説があります。

阿賀野川は、その豊富な水量を生かし、福島・新潟県境付近では水力発電が盛ん

であり、下流域では信濃川とともに新潟平野を形成し、農業用水のほか工業用水、

水道用水などに使われています。

また、阿賀野川の流域には、多くの動植物が生息するなど自然の宝庫となって

おり、春の新緑、秋の紅葉、冬の雪景色など四季折々の眺めは、そこに住む人々

や旅人の心を惹きつけています。

2 流域の人々の暮らし.

阿賀野川は、かつて重要な交易路として、物資を運ぶ川船、木材を輸送する筏、

渡し船が行き交うなど水運が栄えていました。

その豊かな水量は、日本有数の穀倉地帯である新潟平野の灌漑用水として重要

な役割を果たしていました。流域に住む人々は半農半漁によって生計を立ててい

る人が多く、季節ごとに様々な魚を捕る川漁が盛んに行われていました。

サケ、マス、ヤツメなどは売りに出され、ニゴイ、ウグイ、ボラなどは当時の沿岸住民の重要なタンパク源として毎日のように食卓に上がっていました。

このように、川漁は流域の人々の生活の一部であり、楽しみの一つでもありました。そのほか、川で薪にする流木を拾ったり、川の水を炊事や洗濯に使ったり、川のことが常日頃から地域や家庭での話題に上るなど、流域の人々の暮らしは阿賀野川と密接に結びついていました。

3 阿賀野川と人々の結びつきの変化.

1914(大正3)年の磐越西線の開通などによる陸上交通の発達や昭和に入ってからの鹿瀬

(現阿賀町)、豊実(現阿賀町)などの発電所の建設等により、交易路としての阿賀野川の役割は

終わりを告げ、物流も船から鉄道、自動車などに変化してきました。

昭和電工鹿瀬工場の排水による水銀汚染が原因である1965(昭和40)年の新潟水俣病の発生

は、流域住民と川との結びつきに大きな影響を与えました。

水銀汚染については、昭和電工鹿瀬工場排水口周辺の浚渫工事や河川の水質、川魚の水銀量調

査などの結果から、1978(昭和53)年に人工的汚染の影響が解消されたことが確認されました。

その後の調査においても基準を達成しており、良好な河川環境が維持されていますが、食生活の

変化もあって、川漁をする人は少なくなっています。

今日、阿賀野川は、農業用水、工業用水、水道用水に活用され、河川公園には人々が集うなど、

時代とともに川と人々との結びつきは変わりましたが、その雄大な流れは現在も変わることなく

親しまれています。

第2章 水俣病の発生と経過

1 熊本での患者発生と公式発見.

(1) 水俣病の発生

水俣病が発生した熊本県水俣市は、八代海沿岸に位置し、かつては漁業と製塩業が主体の小さ

な村でした。明治の終わりに日本窒素肥料(株)(後のチッソ(株))が設立されると、水俣市は会

社の発展とともに工業都市として成長していきました。

日本は、戦後、経済基盤の復興を比較的速いスピードで進めましたが、1955(昭和30)年頃

から重化学工業の推進により、年率約10%のペースで経済成長を遂げる高度成長期に入りました。

工業の生産性が優先され、国も企業も国際競争力を高めることに一丸となっていた時代でした。

豊かな漁業資源に恵まれ、チッソとともに発展の途を歩んでいた水俣市でしたが、1950(昭

和25)年頃から、市を中心とする水俣湾沿岸地域で魚が大量に浮上したり、1953(昭和28)年

にはネコが狂い死にするなどの不思議な現象がみられるようになりました。原因が分からず、当

初、地元では奇病や伝染病などと恐れられていました。

第2章 水俣病の発生と経過

(2) 水俣病の公式発見

この異常な現象は、やがて人間にも及びました。1956(昭和31)年4月、水俣市内月

浦地区で口がきけず歩くことができないなどの重い症状を訴える少女が現れ、チッソ附属

病院に入院しました。

その後、この少女の妹も入院するなど、同様の症状を訴える患者の入院があったことを

受け、事態を重く見たチッソ附属病院の細川一院長らは、1956(昭和31)年5月1日に

水俣保健所へ原因不明の重い症状を持つ患者が4人入院したことを届け出ました。これが、

後に水俣病の公式発見の日とされています。

2 水俣病の原因究明.

(1) 原因究明体制の構築

その後も患者の発生が相次いだことを受けて、この事態に対応するため水俣市、水俣保健所、

市医師会、市立病院及びチッソ附属病院により水俣市奇病対策委員会が設置され、調査に取り組

みました。その結果、同様の症状の患者が発見され、1956(昭和31)年末までに、この原因不

明の特異な神経疾患の患者は54人に上り、そのうち17人が死亡していることが確認されました。

奇病対策委員会は熊本大学医学部に原因究明の調査を依頼し、熊本大学の研究班らにより、患者

発生地域の現地調査とともに、現地で採取した飲料水などについての調査研究が開始されました。

水俣病の発生が公式発見されて以来、水俣市は、患者の措置と原因究明に当たりました。伝染

病の可能性から患者の家などに消毒や殺虫剤の散布を行ったほか、患者のリハビリテーションセ

ンターを開院し、また、社会的支援措置として患者世帯に対して生活扶助や医療扶助などを適用

しました。

しかし、原因の究明に関しては、進展が見られず、この間も被害は拡大していきました。

(2) 発生源確定の過程

原因の究明に当たっていた熊本大学の研究班は、1956(昭和31)年に水俣湾産の魚介類が原

因として疑われていることを報告しました。次いで、同研究班は、1959(昭和34)年7月に

「魚介類を汚染している毒物としては、水銀が極めて注目される」との見解を示しました。

汚染源として疑われたのは、水俣発展の象徴であったチッソ水俣工場でした。しかし、チッソ

は、爆薬やアミンなど他の物質が原因であることを主張し、いわゆる有機水銀説に反論しました。

また、化学工業界も、有識者を集めた懇談会を設置する中で有機水銀説を否定したため、原因

究明は混迷していくことになりました。

国は、1959(昭和34)年にチッソ水俣工場と同種のアセトアルデヒド生産工場に対する排水

調査を実施しましたが、結果は公表されず、それに基づく効果的な措置はとられませんでした。

有機水銀についての研究はその後も進められ、1963(昭和38)年に熊本大学研究班は様々な

実験を積み重ね、チッソ水俣工場の工場排水に含まれるメチル水銀が原因であることを突き止め

ました。しかし、排水を止める具体的な措置には結びつかず、チッソのアセトアルデヒド生産は

その後も続けられました。

(3) チッソ水俣工場

明治の終わり頃、水力発電の会社として設立されたチッソは、自

社の電気を利用してカーバイド工場を建設し、また、硫安の生産で

業績を上げるなど次第に規模を拡大して、日本の化学工業をリード

する会社として発展していきました。

水俣工場の発展とともに水俣市の人口も増加を続け、チッソの企

業城下町といわれるほど、市の周辺地域を含めた地域経済は、チッ

ソへの依存度を高めていきました。高度経済成長期の1960(昭

和35)年には、水俣市の産業人口の約4分の1がチッソ及びその

下請企業の社員でした。

水俣工場は、1932(昭和7)年から68(昭和43)年5月まで酢

酸や酢酸ビニルの原料となるアセトアルデヒドを生産していました

が、この際に使用する無機水銀から副生されたメチル水銀を処理し

ないまま水俣湾に流し込み、海を汚染していきました。

3 新潟水俣病の発生.

(1) 新潟水俣病の発生

水俣病が熊本で公式発見されてから9年後、新潟県においても阿賀野川流域で水俣病が発生し

ました。

1965(昭和40)年1月、原因不明の疾患として新潟市内の医療機関から紹介されていた新潟

市内下山地区の患者を、東京大学脳研究所の椿忠雄助教授(当時)が新潟大学医学部附属病院で

診察したところ、有機水銀中毒の疑いが持たれました。後に、この患者の頭髪水銀値が高い値で

あることも判明しました。

次いで、同年4月から5月にかけて数名の患者が発見され、新潟大学神経内科の椿教授(昭和

40年4月から)及び植木幸明教授によって、この事実が学会で報告されました。

患者の居住地はいずれも阿賀野川下流の沿岸に限定されており、患者には典型的な水俣病の症状が現れていました。同年5月31日に椿、植木両教授は新潟県衛生部(現福祉保健部)へ「原因不明の有機水銀中毒患者が阿賀野川下流域に

散発している」ことを報告し、次いで同年6月12日に県と椿、植木両教授はこれを正式に発表

しました。有機水銀中毒患者は7人で、このうち2人は既に死亡していました。

◎被害者を支援した労働組合

会社が水俣病発生の責任を回避する中、チッソの労働組合も当初は、

補償を求めて座り込む患者家族への貸出テントを取り上げるなど、会

社側の意向を取り込み、労使一体となって会社擁護、生産優先の立場

をとっていましたが、安定賃金闘争を機に労組(第一組合)と新労組

(第二組合)に分裂した。その後、労組(第一組合)は、水俣病問題

に何も取り組んでこなかった姿勢を恥として、水俣病問題に積極的に

取り組み、会社に責任を認めさせ被害者を支援する行動をとりました。

(2) 住民健康調査

新潟県は、患者発生を公表した直後の1965(昭和40)年6月16日に新潟県水銀中毒研究本

部(同年7月31日に新潟県有機水銀中毒研究本部と改称)を設置しました。

また、新潟大学や関係市町村、保健所と連携して、阿賀野川下流地域の住民に対して健康調

査を実施しました。

県では、この調査を、同年6月16日から6月26日までの間に2回にわたり約2万9000人を対

象に行い、自覚症状や川魚の摂取状況、農薬の使用状況、飼っている動物の動き、飲料水の種

類、家族の死者の有無などについての調査や頭髪水銀の測定を行い、患者の発見に当たりました。

また、水俣病には、胎児が母胎にいる間に母親が魚を摂取することによりメチル水銀に汚染

されて起こる胎児性水俣病のケースがあり、この患者の発生を防止するため、頭髪水銀濃度が

50ppm以上の婦人に受胎調節の指導を行いました。これにより、新潟での胎児生水俣病患者の

発生が抑制されたと言われています。

4 新潟水俣病の原因究明.

(1) 新潟水俣病発生源確定の過程

健康調査の結果、患者の頭髪から高濃度のメチル水銀が検出され、患者が川魚を食べていたことから、1965

(昭和40)年6月16日に新潟大学の椿、植木両教授と新潟県の北野衛生部長は、「原因は川魚と推定される」と

発表しました。

同年9月には、厚生省(現厚生労働省)に新潟水銀中毒事件特別研究班が組織され、原因究明に当たりました。

研究班は、1966(昭和41)年3月に関係各省庁合同会議で、昭和電工鹿瀬工場の排水が原因であると報告し

ました。しかし、通産省(現経済産業省)が鹿瀬工場の排水口などからメチル水銀が検出されていないと異議を

唱えたため、結論は保留され、「事件はメチル水銀化合物によって汚染された魚介類の摂取によって発生したもの

であるが、工場排水と断定するには不十分」という内容の中間報告にとどめられました。

その後も厚生省(現厚生労働省)特別研究班は汚染源の究明を続け、1967(昭和42)年4月、疫学的調査結

果等を踏まえ、原因は阿賀野川の上流にある昭和電工鹿瀬工場の排水である旨の報告を厚生省(現厚生労働省)

に提出しました。また、新潟大学と県は工場の排水口の水苔からメチル水銀を検出するなど、工場の排水が原因

であることを明らかにしました。

(2) 昭和電工の反論−農薬説−

厚生省(現厚生労働省)の特別研究班は、昭和電工鹿瀬工場構内のボタ山と排水口付近の泥からメチル水銀を検出

し、工場排水が原因であると主張しましたが、汚染源として疑われた昭和電工はこれに反論して、新潟水俣病は、発

生が公表された前年に新潟県内を襲った新潟地震によって流出した農薬が原因であるとの説を取りました。

このいわゆる農薬説は、新潟地震の際に、信濃川河口付近の農薬倉庫から流出した農薬が阿賀野川の河口まで

達し、その後※塩水楔えんすいくさびにのって阿賀野川を逆流して下流域を汚染したとするものでした。

主張の対立は、結果的に水俣病の発生原因の確定を遅らせる要因ともなりました。昭和電工は、1968(昭和

43)年の政府統一見解において原因が鹿瀬工場で副生されたメチル水銀が基盤となっている旨

の発表があった後も、この農薬説を主張しましたが、1971(昭和46)年の新潟水俣病第1次訴

訟の判決に従い、原因は工場排水であることが確定しました。

※塩水楔…大きな河川の河口部では、海水が淡水より重いため川底の方にたまり、その上を川水が流れて、ちょうど海水の楔が川の方に入ったようになること。(木野茂編「環境と人間−公害に学ぶ」)

(3) 昭和電工鹿瀬工場

昭和電工は、アルミニウム等の製造会社と化学肥料の会社が戦前に合併して設立されました。

戦後の化学工業全盛時代に急成長を遂げ、日本を代表する化学会社になりました。

地元の東蒲原郡鹿瀬町(現阿賀町)は、昭和初期までは薪炭や木炭を特産とする山村地帯でし

たが、会社は、戦前から戦後へと周辺地域の雇用をはじめとして地元と密接な関係を持つように

なり、鹿瀬工場は、最盛期には2,000人を超える従業員を擁していました。

工場では、酢酸や酢酸ビニルの原料となるアセトアルデヒドを生産し

ていましたが、やがてこの製造方法を変更したことから、水俣病の発生

が公表される頃には、アセトアルデヒドの生産を止めていました。その

後、鹿瀬工場はなくなり、現在は、セメント製品を作る昭和電工の関連会社が操業しています。

5 政府統一見解の発表.

熊本県及び新潟県で発生した水俣病の原因究明が、県、大学及び厚生省(現厚生労働省)な

どにより行われてきましたが、1968(昭和43)年9月に政府は、水俣病に関する政府統一見解

を発表しました。

統一見解は、熊本で発生した水俣病は、チッソ水俣工場のアセトアルデヒド・酢酸製造工程中で

副生されたメチル水銀化合物が原因と断定、また、新潟で発生した水俣病は、昭和電工鹿瀬工場のア

セトアルデヒド製造工程中で副生されたメチル水銀化合物を含む排水が中毒発生の基盤として、各

水俣病を公害として認定しました。

水俣病は、このメチル水銀化合物による中毒性の中枢神経系疾患で、海や河川を汚染し、食物連

鎖により魚介類にメチル水銀が濃縮され、これを地域住民が多食することにより生じたものである

とされました。統一見解の発表は、新潟水俣病の患者発見の公式発表から3年、熊本での患者の公

式発見からは12年が経っていました。

第3章 水俣病の被害

1 被害者の発生状況.

1965(昭和40)年6月の公式発表以来、阿賀野川を舞台に発生した新潟

水俣病は、新潟市や豊栄市(現新潟市)などの阿賀野川下流沿岸地域を中心に

多数の被害者を生み出しました。

2001(平成13)年12月31日現在、その被害者数は、法律に基づき認定さ

れている患者が690人(申請件数2,138件)、法律に基づく認定はされ

ないものの、水俣病にもみられる四肢末梢優位の感覚障害を有するため、水

俣病総合対策医療事業による救済の対象となっている人が834人にも上っ

ており、そのうち半数近くは既に亡くなっています。

しかし、病気を隠し続けて亡くなった人や、自分の病気が水俣病であるこ

とを知らずに亡くなった人もいると言われており、被害の実態は正確には分

かっていません。

2 水俣病発生の仕組.

(1) メチル水銀の副生と排出

(ア) 昭和電工鹿瀬工場のアセトアルデヒド生産

昭和電工鹿瀬工場の前身である昭和合成化学工業は、1936(昭和11)年からアセトアルデヒ

ドを生産していました。その後、1957(昭和32)年に昭和電工に吸収合併されて鹿瀬工場とな

り、1959(昭和34)年頃からアセトアルデヒドの生産を増加させ、1965(昭和40)年1月ま

で生産を続けました。

電気化学方式によるアセチレンを原料とするアセトアルデヒド、また、そのアセトアルデヒド

から作られる酢酸や酢酸ビニルの生産は、戦後の高度成長期に石油化学方式への転換が図られる

までの間、有機合成化学工業の柱となっていました。

1950(昭和25)年代の半ばに入ると、安価な外国製品に対抗できる国際競争力を強化するた

め、化学工業は電気化学方式から石油化学方式に如何に早く転換するかが命題とされました。

国は、1955(昭和30)年7月に第1期石油化計画、1959(昭和34)年12月に第2期石油化計

画を策定し、国策として石油化を押し進め、昭和電工やチッソなどの各化学企業は国の石油化計

画に参加し、石油化学工業のための大規模な設備投資を行いました。

このような状況を背景に、昭和電工鹿瀬工場では、1965(昭和40)年1月に生産を停止する

まで、旧来の設備をフル稼働させました。

(イ) アセトアルデヒドの用途

アセトアルデヒドは酢酸や酢酸ビニルなどの中間製品として製造されます。酢酸はアセテート

繊維、酢酸ビニルはビニロンと合成され、昭和20年代から30年代にかけて繊維産業を発展させ

ました。

現在でもアセトアルデヒドから合成される酢酸は、繊維、香料、電子材料、医薬、食品添加物

などに、酢酸エチルは、粘着材料、塗料、印刷インキ等の溶剤などに、その他の誘導品について

も生活の中に幅広く利用され、私たちはその恩恵を受けています。

(ウ) 昭和電工鹿瀬工場のアセトアルデヒド製造工程

アセトアルデヒドは、カーバイドに水を加えると発生するアセチレンに、さら

に水を加えることにより発生します。

水俣病の原因となったメチル水銀は、アセチレンの水付加反応の際に触媒とし

て使用した硫酸第二水銀が変化して副生されたものでした。

水俣病が発生した1950年代から60年代は、経済活動を優先させる風潮が強く、

環境保全や公害の未然防止に対する意識が低かったため、昭和電工鹿

瀬工場においても十分な排水対策が講じられず、アセトアルデヒド製

造工程内で副生されたメチル水銀は処理されないまま排水とともに阿

賀野川へ排出されました。

昭和電工鹿瀬工場では、1959(昭和34)年頃からアセトアルデヒド

の生産量を急激に増加させており、それに伴い阿賀野川へ排出された

メチル水銀の量も年々増加していったと考えられます。

しかし、アセトアルデヒド生産の拠点を山口県徳山市(現周南市)

の石油化学工場に移したことから、1965(昭和40)年1月をもってそ

の生産を停止し、同年中にはアセトアルデヒドのプラントは廃棄され

ました。

(2) メチル水銀の人体への蓄積

(ア) 食物連鎖による人体への蓄積

工場から阿賀野川へと排出されたメチル水銀は、水生昆虫やプランクトンに取り込まれました。

その量は極めて微量でしたが、それらを食する川魚は食物連鎖を通じてメチル水銀を体内に取り

込むとともに、エラや体表からも取り込むため、川魚の体内にはメチル水銀が数万から数十万倍

もの高濃度に濃縮蓄積していきました。特にウグイ、ニゴイといった川魚により多く蓄積し、そ

して、川魚を食した人間にはさらに高濃度にメチル水銀が蓄積しました。

水俣病発生当時の阿賀野川流域では、漁師を中心に、手軽に手に入る貴重なタンパク源として

川魚が多食されており、住民は知らないうちにメチル水銀を体内に取り入れ、水俣病を発症しました。

(イ) 人体内でのメチル水銀

体内に取り込まれたメチル水銀は、消化管から95〜100%吸収されます。

そして、血行を介して全身の臓器に運搬され、特に肝臓と腎臓に多く蓄

積します。

メチル水銀化合物は、無機水銀化合物や他の有機水銀化合物と異なり、

本来有害物質が脳内に侵入することを防ぐ血液脳関門を容易に通過でき

る性質を持ち、一部は脳内へと移行し中枢神経に蓄積するため、神経細

胞が障害を受けて神経症状、精神症状が引き起こされます。

なお、体内のメチル水銀は徐々に無機水銀化され、糞便、尿などから僅かながらも体外へ排

泄されるため、体内に取り込まれたメチル水銀のすべてが体内に蓄積する訳ではありません。

水俣病を発病させるメチル水銀の閾値ち(最小限の値)については、種々の指標が示されてい

ますが、個人によってメチル水銀に対する感受性が異なり、確たる閾値は判明していません。

現在では、微量のメチル水銀が長期間にわたって取り込まれた場合に、人の健康にはどのよう

な影響が生じるのかについて関心が集まっており、中でも胎児への影響については、世界の多

くの研究者が最も重要な課題として研究に取り組んでいます。

なお、日本においては、総水銀値0.4ppm以上、メチル水銀値で0.3ppm以上の魚介類は持

続的な摂食に危険性があるとして、食用規制されています。

3 水俣病の症状.

(1) 水俣病の症状(主要症候)

水俣病は、有機水銀(メチル水銀化合物)に汚染された魚介類を、反復、継続して摂食するこ

とによって起きる中毒性の神経系疾患です。(後天性水俣病)

典型的な症例の神経症状は、四肢末梢優位の感覚障害(手足の先端にいくほど、強くしびれた

り、痛覚などの感覚が低下する)、小脳性運動失調(秩序だった手足の運動ができない)、構音障

害(言葉がうまく話せない)、求心性視野狭窄(筒を通して見るように視野の周りが見えない)、

中枢性聴力障害、さらに中枢性眼球運動障害、中枢性平衡障害、振戦(ふるえ)などがあります。

このうち感覚障害、運動失調、求心性視野狭窄、聴力障害のすべての症状を揃えた症例をハン

ターラッセル症候群と呼び、メチル水銀中毒の典型的症例とされています。

重症者では、狂躁状態、意識障害を示し、死に至る場合(急性劇症型)もありました。

しかし、主要症候を揃えた典型的なハンターラッセル症候群の症例や急性劇症型の症例は、水

俣病の発生初期には認められましたが、被害者の大多数は症候の揃わない、いわゆる不全型であ

り、中には外見からは健康な人と見分けがつかない人もいました。

自覚症状としては、手足・口周囲のしびれ感、疲れやすい、物忘れ、めまい、転びやすい、こむら返

り、力が入らない、耳鳴り、言葉が出ない、匂いや味がわからない、目が見えにくいなど多様な症状が

ありますが、比較的特異な求心性視野狭窄を除き、水俣病にみられる運動失調、聴力障害などはいずれ

もよくみられる神経症状であるため、その症候がメチル水銀によるものかどうかは判別しにくくなって

います。

治療法としては、水俣病の発症初期には薬剤により体内のメチル水銀の排出を促進させたりしますが、

水俣病に対する治療法は現在でも確立しておらず、痛みを和らげる対症療法やリハビリ療法が治療の中

心となっています。

(2) 胎児性水俣病

メチル水銀化合物は血液胎盤関門を容易に通過するため、メチル水銀化合物を蓄積した魚介類を食し

た母親から胎盤を介して胎児の脳が障害を受け、その結果、生まれながらにして水俣病を発症すること

があります。

(胎児性水俣病)

胎児性水俣病患者には、知能障害、発育障害、言語障害、歩行障害、姿態変形など脳性麻痺様の症状

がみられ、軽症例も報告されてはいますが、成人の場合と比して重症例が多くなっています。

また、母体には臨床症状を呈するほどには至らなかった量のメチル水銀でも、胎児はメチル水銀の排泄

が悪く、敏感であることから中枢神経が強い障害を受け、水俣病を発症することもありました。

抑揚のない消え入りそうな声で訴えたこの患者も、元気な体に戻ることなく亡くなった。

「ハヤク、ナオリタイ、イチニチモ、ハヤクナオリタイ。ミンナシビレル、ゼンシン、シビレル。メガダンダン、クラクナル、ムネモナンギ、イキテルノガ、ナンギダ。」

新潟県民主団体水俣病対策会議怒りは川をさかのぼる から

ある重症患者の訴え

■胎児の水銀摂取

なお、母体がメチル水銀の影響を強く受けると、死産や流産となる可能性が指摘されています。

新潟県では、現在確認されている胎児性水俣病患者は1名だけですが、このように最小限の被

害にとどまったのは、水俣病発生初期において妊娠可能な女性に対する受胎調節指導が行われた

からでした。

しかし、この受胎調節指導については、胎児性水俣病の発生を防ぐことに有効であったという

評価がある反面、女性や胎児に対する人権侵害であると批判する意見もあります。

4 身体上の不自由さと職業への影響.

病気になる以前、被害者は、腕の良い建具職人として、あるいは漁師仲間からも一目置かれる

漁師として、また、家事や農作業を一生懸命やる働き者として、皆それぞれ働くことに大きな喜

びと生き甲斐を感じながら暮らしていました。しかし、水俣病による身体的不自由さは、被害者

のそうした働く喜びをも奪ってしまいました。

「働きたくとも働くことができない」「働いても人の半分もできない」「納得のいく仕上がりに

ならない」

被害者は、以前はできていたことができなくなり、大きな屈辱感や喪失感を味わったのでした。

病気であることを職場に隠していたために無能力者、怠け者の烙印を押され、転職や退職を余儀

なくされた人、先代から続く家業を廃業せざるをえなくなった人、満足な家事ができなくなった

人など、様々な形で被害者は労働の場から疎外されていきました。

こうした職業への影響は、生活の困窮を招き、被害者本人のみならず家族の生活をも大きく変

えてしまうことがありました。

5 水俣病による社会的被害.

水俣病の被害は、被害者の命や健康を奪っただけではありませんでした。被害者やその家族

は、周囲からの心ない差別、中傷、偏見に精神的にも苦しめられたのです。

水俣病が発生した当初は、その原因が不明であったことから「タタリ」「伝染病」と誤解さ

れ、地域から孤立することもありました。原因がメチル水銀中毒によるものであると判明して

からも、病気のために仕事を辞めさせられたり、子どもの就職や縁談で差別を受けたりすること

がありました。

さらに、救済を求めた裁判を巡っては、補償金を受け取ることになることから「金銭目的」

「ニセ患者」だと中傷されたり、「補償金で水俣御殿を建てた」などとねたまれることがありまし

た。こうした差別や中傷を恐れ、病気を隠しつづけて亡くなった人もいると言われています。

水俣病は健康を奪ったばかりでなく、地域の絆をも破壊し、人々の間に埋めがたい深い溝を生

み出しました。

被害者が差別や偏見にさらされたのは、住民へ水俣病の正しい知識が伝わっていなかったため

であり、それは、行政を中心とする水俣病理解のための啓発活動が不足していたからだとの指摘

があります。

(((送りつけられたいやがらせの手紙))))

6 漁業への影響.

(1) 水俣病発生による漁業被害

水俣病の原因がメチル水銀に汚染された川魚の喫食によったことから、阿賀野川周辺の漁業

は深刻な打撃を受けました。例えば、河口の新潟市松浜地区では、患者発生地区の人が扱って

いるというだけで海産魚まで売れなくなり、また、福島潟、新井郷川のフナ、コイ、雷魚と

いった川魚も阿賀野川周辺の魚ということから敬遠され、飼料用に安価で売買されるなどのあ

おりを受けました。

水俣病発生直後の1965(昭和40)年6月17日には、松浜漁協組合長らが、県衛生部、椿新

大医学部教授に対し早期原因究明を陳情しました。同年7月13日、県は、漁獲の自主規制を

行っている阿賀野川河口の各漁協に対し見舞金として総額50万円を支給しました。

阿賀野川流域の6つの漁協の漁獲高を水俣病発生前後で比較してみると、右資料によれば、

遡上魚では約23%減少し、川魚では約65%も減少しました。

漁獲高が減少した理由は、魚が捕れなくなったからではなく、捕っても売れないため捕らな

かったからでした。

こうした漁業被害から阿賀野川漁業協同組合連合会は、1968(昭和43)年3月、漁場の回

復と公害の防止、漁業の損失補償を求め、昭和電工に約4,000万円を要求し、以後、1970(昭

和45)年までに総額9,400万円を要求しました。

昭和電工は1971(昭和46)年9月の第1次訴訟の判決をまって漁連と交渉を行い、数回の交

渉の結果、1972(昭和47)年4月、5,000万円の補償額で妥結しました。

ようやく被害の賠償を得た漁連は、失われた阿賀野川の名誉回復に向けてサケの養殖など資

源保護、資源開発に取り組みました。

(2) 漁獲規制及び食用抑制

1965(昭和40)年6月28日、新潟県は関係各漁業協同組合に対し阿賀野川下流域(横雲橋から河口)の魚介

類について、同年7月1日から8月31日までの間、採捕しないように通知し、同年7月12日には関係保健所

に対し食品衛生法に基づく指導を指示しました。

同年8月31日には、サケ、マス、アユなどの遡河性魚類についてのみ採捕禁止を解除しました。

翌1966(昭和41)年4月には、上流の魚にも多量の水銀が検出されたことから、横雲橋上流にも漁獲規制を

適用し、住民に川魚をとって食べないよう指導しました。

その後、新潟県は、1976(昭和51)年度から77(昭和52)年度に阿賀野川の総合水銀調査を行いました。

その調査結果から人工的な汚染は解消されたとして、1978(昭和53)年4月に阿賀野川の安全宣言を行い、

食用抑制を解除しました。

これら食用抑制に関する行政指導については、

?当初横雲橋の下流にのみ適用したために上流の被害がより拡大した。

?法的規制によらなかったために食用抑制が徹底されなかった。

などの指摘があります。

(3) 環境の復元

(ア) 阿賀野川水銀汚染総合調査

1975(昭和50)年6月、弁護士や医師、教師などで構成された水俣病研究会と新潟水俣病共

闘会議は、水俣病事件発生後10年という節目を迎え、鹿瀬地域(現阿賀町)及び鹿瀬電工(鹿

瀬工場が昭和電工から分社)への立入調査を行いました。そして、旧昭和電工の廃棄物捨て場や

工場敷地内の土壌の水銀濃度を調べ、その結果、阿賀野川の汚染が継続していることを指摘しました。

新潟県も水俣病の発生以来、阿賀野川における水質及び底質の水銀値について定期的な定点観

測を実施してきましたが、同年8月19日の調査で、昭和電工鹿瀬工場の排水口付近の底質を採

取・分析したところ、環境庁(現環境省)の定める暫定除去基準である25ppmを超える31ppm

の総水銀濃度を検出しました。さらに、追加調査を実施したところ、排水口付近の広い範囲で暫

定除去基準を上回る水銀の底質汚染が確認されました。

これらのことから、新潟県は1976(昭和51)年度から77(昭和52)年度にかけて、排水口

付近の底質浚渫と残存汚染源の存否やその影響を究明する阿賀野川水銀汚染総合的調査を行いました。

漁民ゆえの被害隠し

「水俣隠し」松浜の漁民たちは、地域ぐるみで水俣病の被害を隠したことを、そう呼んでいます。

松浜から患者が出ては魚が売れなくなると心配し、「川魚は食べなかったことにしよう」と申し合わせをし

たのでした。

水俣病の症状に悩まされながらも、患者として名乗り出ることは地域のタブーとされました。

そのため、早い時期に認定申請を行った人は、地域から孤立することもありました。

そして、その総合調査の科学的な妥当性を期すため、1976(昭和51)年5月、上田喜

一昭和大学教授を座長に阿賀野川水銀汚染調査等専門家会議を設置し、調査の指導を受け

ました。また、同年10月26日からは、鹿瀬電工により排水口付近の浚渫工事が実施さ

れ、土砂とともに5.4kgの水銀を除去しました。

総合的調査の結果、専門家会議では阿賀野川の河川環境における人工的な水銀汚染の影

響は解消されており、全国河川レベルの自然環境にあると結論づけられ、これを受けた新

潟県は、1978(昭和53)年4月、阿賀野川の安全宣言を行いました。

これに対し、新潟水俣病研究会は、ウグイの高齢魚の中には基準値を超える個体がいる

こと、新たな認定患者が出ていることなどから、阿賀野川の汚染は続いており、安全宣言

は時期尚早であると反論しました。

(イ) 阿賀野川産魚類の総水銀値の年次推移

水俣病の発生以来、新潟県はウグイ、ニゴイ、フナの総水銀値及びメチル水銀値を計測

してきました。水俣病が発生した1965(昭和40)年には3魚種ともに平均で基準値を大

きく上回る数値を示しましたが、翌1966(昭和41)年には大幅に減少しました。以後、

平均水銀値はしだいに低減し、1971(昭和46)年以降は、基準値以下で推移しています。

1978(昭和53)年からはウグイのみを調査していますが、1994(平成6)年以降は

総水銀の基準値を超える個体はみられていません。

第4章 救済を求めた被害者の活動(水俣病訴訟)

1 新潟水俣病第1次訴訟.

(1) 提訴までの経緯

新潟水俣病が1965(昭和40)年に発生した後、被害者は、水俣病の様々

な症状を抱え、苦しくなる生活の中で、国による原因究明の結論がなかなか出

なかったことや昭和電工が「国の結論が出てもこれに従わない」と公表した

ことなどから、「裁判によって真実を明らかにしなければ救済と公害根絶の途

はない」として訴訟に踏み切る決意をしました。

被害者のこうした行動に対し、

?潜在患者の発見

?患者に対する治療

?加害者の早期確定

?被害者の生活保障

などを重点に被害者の支援を行っていた新潟県民主団体水俣病対策会議(後

の新潟水俣病共闘会議)が新潟市内の各弁護士に呼びかけ、協力を要請した

結果、1967(昭和42)年4月に新潟水俣病弁護団が結成され、訴訟準備が

進められました。

(2) 第1次訴訟の概要

1967(昭和42)年6月12日、第1陣の患者3世帯13人(最終的には第8陣までの34家族77

人)が、昭和電工を相手取って総額約5億3,000万円の損害賠償を求める訴えを新潟地方裁判所

に起こしました。

被害者等は、この裁判の最中、水俣市を訪問し水俣病患者家庭互助会の人々と交流を図ったり、

記録映画「公害とたたかう」の制作、上映など水俣病問題の普及運動にも取り組みました。

この裁判は、わが国で最初の本格的公害裁判となり、全国各地で発生していた公害問題に大き

な影響を与えました。その後、いわゆる四大公害裁判と言われる熊本水俣病裁判、富山のイタイ

イタイ病裁判、四日市公害裁判が次々に提起され争われていきました。

新潟水俣病事件発生以来二年あまり、被害者は後遺症と闘い、生活と闘いながら、やっ

との思いで生きて来た。

国は、今すぐにでも出せる結論を出さず、研究班はこう結論を出したといって、責任を

のがれている。国が本当に被害者のことを考えているとはとても思えない。被害者は日一

日と苦しくなる生活と闘いながら、国の結論を待っていたが、こんどの発表をきいて、国

と昭電に非常ないきどおりをおぼえます。

犯人は昭電であると、政府の委嘱した研究班によって明らかにされたのだから、私たち

は当然これを国の結論とする。昭電が犯人であることは当初からわかり切っていたことだ。

昭電がちがうというなら、裁判で真犯人をハッキリさせる以外に手段はないと思う。

自分の犯した罪は自分でつぐなわなければならない事は、人間なら皆知っていることだ。何の罪もなく、死の恐怖に追いつめられ、遂に狂い死にさせられた五人、生残った八十余名の被害者、患者と認定されない何千人も

の水銀保有者、そして九州の犠牲者のためにも、絶対負けられません。

二度目の水俣病は、国などが第一回目をウヤムヤにしたために起きた問題です。これは

全国民の問題だと思います。私達がここで泣寝入りすれば三回目の水俣病がまたおきるで

しょう。

子や孫や他の国民まで、これを前例として泣寝入りさせられることのないよう、私たち

はがんばります。全国の皆さんのご支援をお願い致します。

最後までがんばります

被災者の会会長 近 喜 代 一

新潟県民主団体水俣病対策会議

(3) 第1次訴訟の争点

この裁判では、主に次の2点について争われました。

?水銀中毒は、昭和電工がメチル水銀を含む工場廃液を阿賀野川に排出し、それにより汚染された川魚を食べたことにより発生した。(因果関係)

?熊本水俣病の原因が工場排水であることを知りながら、メチル水銀を含んだ工場排水を阿賀野川に排出した。(企業責任)

(4) 第1次訴訟の判決

1971(昭和46)年9月29日の判決では、

?阿賀野川に起こった水銀中毒は、昭和電工がアセトアルデヒド製造工程中から副

生されるメチル水銀を阿賀野川に排出し、それに汚染された川魚を多く食べたことが原因である。

?昭和電工には、1961(昭和36)年暮れ頃までには熊本水俣病の原因が工場排水で

あることを知っていたにもかかわらず、メチル水銀を含む工場排水を阿賀野川に

排出した過失がある。

として原告が勝訴しました。被告の昭和電工が、判決前に控訴権を放棄

していたため、総額2億7,000万円を認めた判決が確定しました。

2 補償協定の締結.

第1次訴訟の判決後、新潟水俣病の被害はますます広がりをみせ、法律に基づく認定制

度により認定された患者が300人を超え、認定申請中の人も500人に達する状況の中、新

潟水俣病被災者の会と新潟水俣病共闘会議は、判決による補償額が低額であったことや再発

を防止するためなどから、統一要求をまとめ、昭和電工に対して直接交渉を申し込みました。

被害者らは署名運動や関係地域における集会などに取り組み、熊本水俣病裁判で原告勝

訴の判決が出される状況の中、十数回の交渉を経て、1973(昭和48)年6月21日に補償

協定が結ばれました。

その内容は、認定患者に対する一時補償金、物価スライドによる年金給付、医療給付のほ

か、協定の前文で水俣病の再発防止や公害の未然防止などをうたう画期的なものでした。

3 新潟水俣病第2次訴訟.

(1) 提訴までの経緯

1971(昭和46)年の第1次訴訟の判決後、熊本大学水俣病研究班の有明海沿

岸に第3水俣病発生の可能性があるとの発表(環境庁(現環境省)は否定)など、

水銀汚染と人体被害の問題が表面化する中、認定申請を棄却される人が増加し、

棄却処分を不服とする行政不服審査請求もほとんど認められませんでした。

このような状況の中、認定申請を棄却された人たちが、「新潟水俣病被害者の会」

を結成し、認定基準に誤りがあるとして、第2の水俣病を発生させた国の責任や被

害者の早期救済を求めて、新潟地方裁判所に損害賠償の訴えを起こしました。

(2) 第2次訴訟の概要

1982(昭和57)年6月21日、第1陣として未認定患者94人が、国と昭和電工

を相手取って損害賠償を求める訴えを新潟地方裁判所に起こしました。

最終的には、平成元年4月の第8陣までの提訴により2 3 4 人が総額約5 1 億

4,800万円の損害賠償を求めるものとなりました。この裁判は、第1陣を分離し

て審理が進められましたが、その判決までに10年、政治解決による和解までは

13年半の歳月を要し、この間43人もの原告が亡くなりました。

(3) 第2次訴訟の争点

第2次訴訟では、

?熊本水俣病の原因を知りながらチッソ水俣工場と同種工場である昭和電工鹿瀬工場に対し、水質二法や行政指導による排水規制を怠ったなどという国の責任

?メチル水銀の曝露蓄積と四肢末梢性の感覚障害があれば水俣病と診断できる(水俣病の病像)

などが主な争点となりました。

私は阿賀野川の端に生まれ、子供の頃から阿

賀の川魚を蛋白源として育ちました。水俣病が

公表された四○年の頭髪水銀量は一○四PPM

もありましたが、否認されました。私と同じ魚

をたべていた妻が認定されているのに、何故私

が否認されたのか、処分庁に聞いても理由を教

えてくれません。認定基準が改悪されたからな

のですが、国は変っていないといいはります。

原告はみんな阿賀の魚をたべ、昭電の毒に犯

されているのに、行政が認定しないため、私達

はニセ患者呼ばわりまでされて苦しんでいま

す。そして、水俣病は治し方がわからないので、

この苦しみは生涯つづくのです。

私共がこんな苦しみをしなければならないの

は、昭電が水俣病発生の危険を知っていながら

排水浄化設備を全然作らずに大増産をやり、

チッソと同じ毒をタレ流したからです。そして、

国が熊本水俣病の原因をかくし、この無謀な大

増産を国策として指導奨励したからです。

公正中立であるべき行政機関が、人まで殺し

た企業をかばい、国民を無視したため、同じ殺

人の罪がくりかえされたのです。その上、行政

権限を使って患者を切捨てるとは、何というひ

どいやり方でしょう。こんなことでは公害がな

くなる筈がありません。

私共はこれ迄、国や昭電と話合って参ました

が納得のいく答えが得られず、どうせ死ぬなら

真実と国民の命を守るために、くたばるまで闘

かって死のうと決心して訴えを起したのです。

全国の皆さんのご支援を心からお願い致します。

くたばるまで闘います

新潟水俣病第二次訴訟原告団長 五 十 嵐 幸 栄

新潟水俣病共闘会議

(4) 第2次訴訟の判決(第1陣)

第1陣94人を分離した審理の1992(平成4)年3月31日の判決は、提訴後行政認定

された3人を除く91人のうち88人を水俣病にり患しているとし、総額5億7,800万円の

損害賠償を認めましたが、国の責任については認めませんでした。

原告91人と昭和電工は、この判決を不服として東京高等裁判所に控訴し、第2陣以

降の新潟地方裁判所の審理とともに、裁判は長期化していきました。

新潟水俣病第2次訴訟は、1995(平成7)年に政府・与党3党による水俣病問題の政

治解決に伴い、昭和電工と和解し、国への訴えが取り下げられ、第1陣の提訴から13

年を経て終結しました。

4 熊本水俣病に関する裁判.